Перевод с птичьего на человеческий

Сергей Ходнев о выставке «Кодекс о полете птиц» Леонардо да Винчи в ГМИИ им. Пушкина

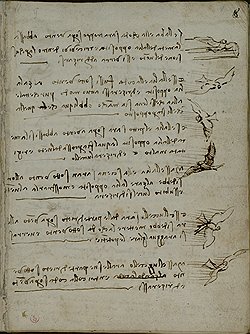

Из всех оставшихся после Леонардо рукописей, тех, что почтительно именуются "кодексами", эта кажется далеко не самой внушительной. Тетрадь в восемнадцать листов — куда ей до так называемого "Атлантического кодекса", который в теперешнем своем виде разделен на двенадцать томов, потому что листов там тысяча с лишним. Но тут надо понимать, что эти самые кодексы Леонардо не сам формировал, а коллекционеры в XVI веке и позднее. Кому-то досталась одна тетрадочка, кому-то десятки или даже сотни этих трактатов на невообразимо разнообразные темы — биология, гидравлика, анатомия, математика, оружейное дело и так далее. Так что "Кодекс о полете птиц", хранящийся в Турине, в библиотеке, принадлежавшей королям Сардинии,— это кристально чистый жанр. Не случайно составившийся сборник, а монография.

Правда, монография на некоторым образом сквозную для Леонардо тему. Найти предмет, который его не занимал, довольно сложно, но феномен полета — это не просто непритязательный тренажер для его исследовательской всеохватности, а вещь, вызывавшая у него самое пристальное внимание многие годы, если судить по тому, что и в других местах он к ней раз за разом возвращается. А придуманные им конструкции летательных машин самого разного свойства, от протодельтаплана до протовертолета,— соответственно чуть ли не самые тиражируемые из изобретательских рисунков великого художника. Но они пытаются делать технологические выводы из того, что Леонардо-наблюдатель разглядел, систематизировал, обобщил и как мог истолковал среди явлений природы. Полет птиц он исследует так же, как исследует мертвые тела: не столько ради художественных потребностей, сколько ради желания докопаться до предельной сути, бесстрастно, основательно и — ничего не скажешь — непостижимо проницательно: часть его наблюдений, особенно то, что касается взаимодействия птичьего крыла с потоками воздуха, фактически предвосхищает то, чем аэродинамика всерьез занялась много позже. В сущности, как факт, не менее притягательно, чем проекты летательных аппаратов.

И вот эта притягательность сама по себе тоже очень занятна. С одной стороны, здесь есть по-человечески очень ясный момент. Исследования анатомии, техники живописи, перспективы и прочего для профана не слишком интересны, не говоря уже о менее прикладных писаниях. Леонардо-техник — это понятнее. Это можно пощупать, реконструировать, сделать компьютерную или вовсе даже материальную модель. Есть разъездная выставка таких моделей, которая уже не один год путешествует по всему миру, и статистика посетителей и билетных сборов у нее, быть может, не такая, как у "Джоконды", но, с другой стороны, для изделий безвестных современных ремесленников статистика прямо феерическая. Ну и летательные аппараты — туда же. Иными словами, из Леонардо получается какой-то забавный ренессансный стим-панк, несколько юмористическая прелесть которого состоит в том, что ты видишь вещь, которой вроде бы заведомо не могло быть в начале XVI века, но тут тебе показывают, как она, в принципе, могла бы выглядеть. (Хотя по большому счету масштабы этого "не могло быть" преувеличивать не стоит: это нам сейчас может казаться, что в XVI веке Европу, за вычетом Леонардо, населяли исключительно малоспособные в технологическом смысле люди не чета современным; гениальных механиков вообще-то было не так и мало, только области для творчества в доиндустриальной ситуации у них, естественно, были довольно специфические, вроде часов с органчиками и танцующими фигурками.)

Фото: Из коллекции Королевской Библиотеки, Турин, Италия.

С другой стороны, эта увеселительность начинает играть таблоидно-сенсационными красками, если вспомнить еще и груду разнообразных инсинуаций в духе "Кода да Винчи". Детали в такой литературе могут разниться, но суть, как правило, в том, что Леонардо оборачивается хранителем тайного знания. Что важно, тайного знания, которое в принципе поддается какой-то общепонятной расшифровке. Грош бы была цена этому умозрению в красках, если бы зашифрованной в той или иной картине-фреске тайной был бы, скажем, прогноз политической ситуации между Папской областью, Миланом, Францией и империей на лето-весну 1503 года. Кому это сейчас интересно? Или впечатления от трактата Ямвлиха или там Порфирия — неясно, читал ли да Винчи по-гречески, но латынь-то знал, а великих неоплатоников Марсилио Фичино усердно переводил как раз в эти годы. Вот перспектива обнаружения страшных тайн про Христа и Магдалину — это совсем другой коленкор. Вообще, как ни удивительно, но среднестатистический сегодняшний гражданин, кажется, всерьез готов поверить, что изобретения Леонардо и вот это вот его, условно говоря, тайное знание, каким бы оно ни было,— две стороны одной медали. Что без некоей "посвященности" не было бы и изобретений. Ну наподобие того, как книги о Стиве Джобсе раскупают не ради обаяния его личности (о которой знают несколько больше, чем в случае Леонардо, но не то чтобы качественно больше), а тоже из-за того, что за технологическим совершенством ждут увидеть какое-то особое знание, какие-то особые "правила жизни". Очень, если призадуматься, средневековая идея. Тайны, степени посвящения, иерофания — это все очень мило, но прогресс не может строиться на идее эзотерического предания, это до эпохи Просвещения была такая идея, что ремесла особенно не совершенствуются, а совершенствуются разве умы да нравы.

Но есть и еще одно обстоятельство. В 1916 году свое исследование, посвященное Леонардо да Винчи, выпустил, пожалуй, самый неожиданный для такого случая европейский автор, а именно Зигмунд Фрейд. Это произведение сколь знаменитое, столь и странное; с его ролью в развитии интеллектуального аппарата фрейдовской теории все понятно, но без неловкости за методы, уместные, положим, в эссеистике, но не в научном трактате, его все равно читать сложно. Фрейд берет заметку Леонардо о его младенчестве, где описывается, как на колыбельку будущего гения Ренессанса села хищная птица и стала засовывать в рот дитяти свой хвост. Дальше — общепонятные коннотации, связанные с хвостом и с сованием в рот чего бы то ни было, глубокомысленный анализ того, что у древних египтян гриф обозначал богиню Мут, а ее имя так похоже на немецкое Mutter (это совсем мимо, потому что Фрейд пользовался неверным переводом, а в оригинале был не гриф, а коршун) и так далее. В конечном итоге автор, в общем-то, не сообщает о сексуальности Леонардо ничего сверх того, что и так было документально известно или угадываемо. Но зато, установив мимоходом связь между образом птицы и сексуально-психической сферой своего великого пациента, получает возможность хотя бы гадательно объяснить, почему же птица и ее полет так художника потом волновали.

Так что, если разбираться, вокруг скромной тетради в восемнадцать листов сгруппировано очень многое, от образа Леонардо в массовой культуре до частной истории фрейдизма. Хотя жизнь может добавлять и другие, еще более неожиданные уровни постижения — мог ли Леонардо в 1505 году со всеми его тайными и не очень знаниями предполагать, что некоторые главы государств много веков спустя тоже, оказывается, будут одержимы желанием полетать вместе с птичками.

ГМИИ имени Пушкина, с 1 декабря по 27 января