Бесповоротный круг развития

Григорий Ревзин о том, как российская государственность победила левую и правую идею

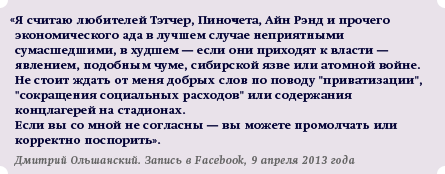

Валентина Ивановна Матвиенко на смерть Маргарет Тэтчер отреагировала неожиданным признанием, что чувствует себя очень похожей на усопшую. Многие удивились и захихикали, а я вдруг подумал, что так оно и есть: мне тоже Железная леди казалась дамой отчасти райкомовского свойства. На мой взгляд, между ней и умницей Айн Рэнд мало общего, разве что обе они далеки от изувера Пиночета. Я бы не смог объединить в одну группу три эти фигуры, но так или иначе сам я, по определению Дмитрия Ольшанского, являюсь "неприятным сумасшедшим" — возможно, более или менее неприятным, но тут не до обертонов, раз уж разговор пошел на уровне сибирской язвы. Я не нахожу достоинств в национализации, а что касается увеличения социальных расходов, то по-моему, как-то бросается в глаза, что там ничего не выходит, кроме воровства. И, однако, возможно, мне не везет, но, должен признаться, у меня так получается последние лет 10, что живая мысль, на которую удается наткнуться, обычно левого свойства.

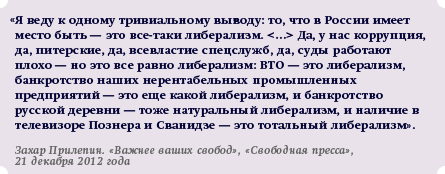

С левой стороны открываются какие-то мыслительные перспективы, когда вдруг Владимир Владимирович Путин оказывается либералом, Егор Гайдар — его предтечей, а современное российское государство — машиной для господства буржуазии, частного капитала и частного предпринимательства. Ой, правда? Это так ново и неожиданно, что не может не увлекать хотя бы своей парадоксальностью. Имена Дмитрия Ольшанского и Захара Прилепина служат достаточным доказательством того, что я говорю об увлекательности без иронии, у обоих в активе — достоинство, не подлежащее сомнению: искренность их гуманизма. Именно непосредственное сочувствие к людям, которым плохо живется в нынешнем социальном устройстве, заставляет их производить такие мыслительные кульбиты.

С правой стороны кульбитов нет, там все ясно. Возьмите ограничения свободы слова, добавьте нарушения прав личности и принципа равенства всех перед законом, вспомните о политических заключенных, пара слов о коррупции — и у вас есть осмысление любой темы, от Олимпиады до лесного хозяйства. Главный кульбит, который здесь происходит,— в том, что это вообще никак не отличается от либеральной критики государства в эпоху Брежнева, и отчасти все до такой степени ясно именно потому, что невероятно привычно. Будто опять, как в детстве, сидишь на даче и ловишь "Голос Америки", но, подождите, у нас же совсем другое государство, у нас тут частная собственность, рынок, у нас масса того, чего при Брежневе не было и в помине, и почти ничего из того, что было при нем. Вам не кажется странным, что слова остались такими же? Я как-то писал — это все равно что ходить по Тель-Авиву со случайно забытой в кармане пиджака картой Киева,— но мы же ходим и все время вроде попадаем куда нужно. В каком-то смысле это куда экзотичнее, чем утверждение Прилепина "Путин — такой же либерал, как и все остальные Обамы на свете".

Невольно возникает ощущение странно настроенной оптики, когда ноги ходят по одной земле, а глаза видят другую. А вот интересно, вы как считаете, у нас в 1991 году была революция или нет? Строй вроде поменялся, и если да — тогда ругать Путина как Брежнева диковато, правильнее уже его ругать как Пиночета. Но он совсем не похож на Пиночета, а на Брежнева с каждым годом все больше — и как-то надо и к этому отнестись. А как?

Я вот думаю, может, вообще стоит взглянуть на дело со стороны. Ну, в смысле, не правый или левый, а просто со стороны? Правый и левый — это презумпция того, что ты вообще-то знаешь, как нужно делать, рецепт есть, он написан в любом учебнике. Но иногда полезно просто задуматься, той ли болезнью страдает больной, против которой этот рецепт.

Мне кажется, надо принять два постулата. Первый заключается в том, что Милован Джиллас был прав. Коммунистическое государство вместо того, чтобы отмирать по Марксу, сформировало новый класс, новую элиту государственной бюрократии, которая использовала это государство как средство перераспределения ресурсов в свою пользу. При этом новая элита получила исключительное преимущество — существования никаких других экономических элит коммунистическое государство не допускало. По мере развития этого класса служение общегосударственным целям — работа над созданием военной силы, способной установить коммунизм во всем мире,— вытеснялось целями использования государства для личного господства и увеличения благосостояния, однако в рамках коммунистической системы элита не могла разделить этот инструмент между собой, и вынуждена была держать его в коллективной собственности.

Второй постулат заключается в том, что Киссинджер был прав. Советский Союз рухнул в результате поражения в холодной войне. Не потому, подчеркиваю, что тут нарушали права человека, что КПСС морально обанкротилась, что были политзаключенные, коррупция и приписки, что были Сахаров и Солженицын — нет, это все гарнир. Главное — поражение.

В соответствии с теорией войны сторона, потерпевшая поражение, стремится перенять те военные преимущества, которые были у стороны победившей. Это была холодная война, открытых столкновений не было, кроме как на периферии миросистемы, поэтому преимущества были не в сфере собственно армейской. Задача заключалась в том, чтобы получить систему, в которой развитие техники и науки в военной сфере свободно конверсировалось бы в развитие мирной экономики, приводя к росту благосостояния, увеличению прибавочного продукта и тем самым образованию нового ресурса для развития военной сферы. Решить эту задачу иначе, чем через институт свободного рынка и политических институтов демократии, мы не смогли, хотя были хрущевская, брежневская и андроповская попытки.

Побочным продуктом введения свободного рынка, помимо тех безобразий, которые ранят сердца новых левых, оказалось образование элит в стороне от государства, людей, которые нашли способ перераспределять ресурсы в свою пользу чисто экономически. Однако здесь вступает в силу тезис Джилласа. Эта элита проросла именно из "нового класса", люди получили возможность разделить инструмент господства из коллективного владения в частное, и некоторые на это пошли, поменяв власть на собственность. При Петре Великом (и, разумеется, до него) за неявку в войско поместья у дворян конфисковались — и довольно активно: после Нарвского поражения их наконфисковали 3 тысячи. Земля была государственной и давалась дворянину за службу; нет службы — можно забирать поместье. Разнообразные бунты и дворцовые перевороты XVIII века сделали свое дело — Екатерина Великая ввела в России понятие собственности и поместье стало неотчуждаемой собственностью дворян. Вопрос — это была революция? Вероятно, все же нет, ничего же не поменялось. Это было экономическое переоформление господства, существовавшего в предшествующую эпоху. Мне кажется, ровно это мы и имели в 1991 году.

Проблема в том, что не только революции вызывают контрреволюции, но и реформы вызывают традиционалистские реакции, и это постоянный круг российского развития. После образования новых элит происходит "взвешивание" их со старыми. В олигархических войнах второго ельцинского срока выяснилось, что те, кто обмен не совершил, кто остался в государстве, получил конкурентное преимущество, поскольку государство по-прежнему можно было использовать как инструмент господства, только это господство в условиях рынка монетизировалось.

Суть истории, которая происходила в путинское десятилетие — это борьба той части "нового класса", которая продолжала использовать государство как ресурс господства, с теми элитами, которые образовались в результате введения свободного рынка и демократии. Это были экономическая элита (борьба с олигархами), политическая элита (борьба со свободными выборами) и культурная элита (борьба с креативным классом). Сегодня государственная элита практически победила всех. Остатки экономической элиты еще продолжают существовать во второстепенных сферах, но там чем больше состояние, тем виднее погоны за плечами; остатки политической элиты еще играют в выборы, но не могут выбраться выше муниципального уровня, остатки культурной еще собираются по весне на бульвары, но не верят в свою способность что-либо изменить.

Путинское государство сегодня — это брежневское с гарантией частной собственности для номенклатуры и без гарантий для всех остальных. Ребята, это не имеет никакого отношения ни к левым, ни к правым, ни к Айн Рэнд, ни к Пиночету, ни к Тэтчер, это вообще про другое. У них не было "нового класса", они уже давно идут от военно-бюрократического государства XVIII века совсем в другом направлении, там могут бороться нефтяники с айтишниками, но не "силовики" с "олигархами". У них не было конфликта с Западом и поражения в холодной войне — а это главные измерения нашей послевоенной истории. То, что происходит у нас, имеет гораздо большее отношение к обычаям существования государства в России.

И пути выхода из этой ситуации лежат совсем в другой плоскости. Дело в том, что главная задача, ради которой это все затевалось — усвоить новые военные преимущества победившей стороны,— оказалась вовсе не выполненной. Отчасти это похоже как раз на ситуацию Екатерины Великой, когда законодательно введено рабство (крестьян наконец можно просто продавать как скот и чинить в отношении их суд и насилие) и крестьянам законодательно запрещены жалобы на помещиков — мы до этого не дошли, но фактическое состояние судопроизводства в отношении государственных чиновников полностью соответствует этой логике. Там, как все помнят, кончилось пугачевщиной. Такое приватизированное элитой государство вообще не может заниматься обороной, безопасностью, развитием — оно для другого служит. Там бывает первоначальный энтузиазм от открывшихся возможностей обогащения — как было в начале екатерининского царствования,— но потом неминуема новая реформа.

Неудача в попытке усвоить военные новшества Запада — традиционная история русского государства. Так случалось при Алексее Михайловиче, при Софье, при Анне Иоанновне, при Павле, при Николае I — эти круги вестернизации на почве противостояния с Западом мы проходили десятки раз. Ровно то же нас ждет и дальше. Или Путин начнет отбирать у своих сподвижников возможность использования государства для личных нужд (и тогда ему, кстати, грозит дворцовый переворот), или это будет делать уже его преемник — и тогда все пойдет по новой. Это не имеет никакого отношения к проблематике европейского либерализма, ему тут нечего предлагать, кроме того, что все это как-то неправильно и так не должно быть. И это не имеет никакого отношения к левой социальной политике, потому что я даже не представляю, что она может здесь посоветовать, кроме как раздуть мировой пожар, чтобы все это сгорело к чертовой матери. Последнее, кстати, живое и понятное, но несколько негуманное желание.