Национальная боль Норвегии

Кира Долина о юбилейной выставке Эдварда Мунка в Осло

Злые языки говорят, что в Норвегии в каждом виде искусства по одному гению: в литературе — Ибсен, в музыке — Григ, в живописи — Мунк. Конечно, это не так — это просто те, кто совсем уж на слуху. Но, даже если бы их было у Норвегии действительно только трое, этого более чем достаточно. Нормальной европейской окраине в XIX веке было положено иметь хотя бы одного крупного деятеля искусств, а целых три выводили страну своего рождения почти что на художественную передовую. Это был век осознания собственной национальности для десятков "малых" (в представлении культурных столиц XIX века) народов Европы, восстановления и сочинения собственной истории, конструирования собственного искусства. С последним, правда, все было не так-то просто. Искусство в Европе второй половины века было общим и различалось не столько по графе "национальность", сколько по территориальному признаку: кого-то притягивал Париж, а кого-то Мюнхен или Берлин. Галльское чувство формы и германский мир темных фантазий были в этой системе координат куда более точными ориентирами для притяжения провинциалов из разных углов Европы, чем их собственная культурная плоть и кровь.

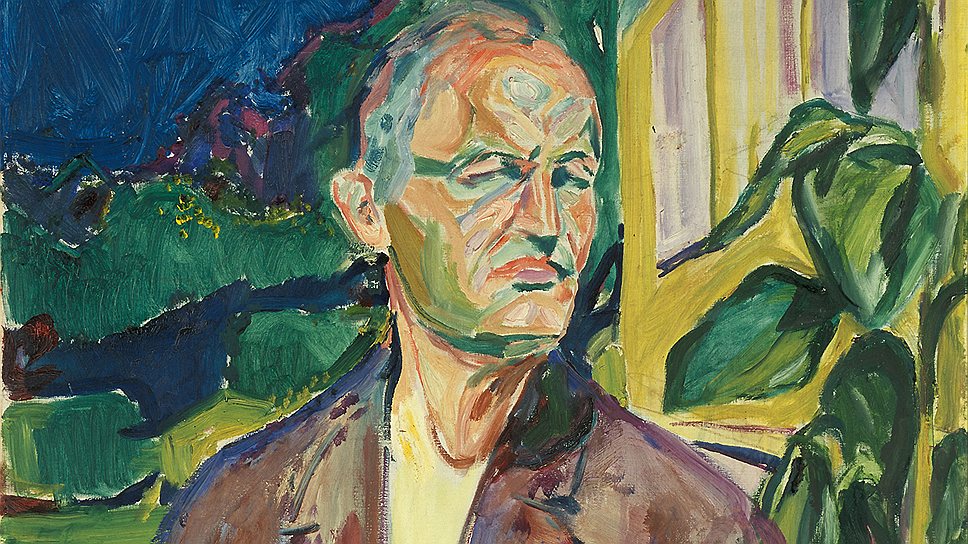

Эдвард Мунк, 150-летие которого отмечает Норвегия десятком разнообразнейших мероприятий, в том числе двумя огромными, самыми-самыми, решающими все и вся экспозициями в Осло, составившими хит сезона, выставку "Мунк-150", безусловно, очень норвежский художник. Он здесь родился, здесь учился, здесь стал знаменитым, здесь бывал отвергнут и здесь еще при жизни стал национальным гением. Он пишет почти все время норвежские места и норвежских людей, здесь покупает дом, здесь трудно любит и тяжело и долго болеет. Если считать за "норвежское" мрачные краски, нервные линии, одиночество, постоянную нервозность, истерию и маниакально-депрессивный психоз, то тут он в первых рядах. Вот только ровно то же самое можно сказать о "шведском", "финском" и даже "датском". В их исполнении рубеж веков окрашен ровно в те же тона. Но ведь и немецкое искусство, с которым связь у Мунка глубочайшая, почти что кровная, с середины века очень часто болело теми же болезнями. И продолжало болеть еще долго — так долго, что в XX веке именно этот тип немецкого искусства стал восприниматься как национальный.

Поучившись в Государственной академии искусств и художественных ремесел в Осло, Мунк поехал в Париж. Он ехал по стипендии, тогда еще самостоятельно не выбирая, но ведь и с точки зрения профессии в 1880-х годах особого выбора и не было. Чтобы стать художником, в Париж ехать надо было обязательно. Мунк попадает в эту Мекку в 1885-м — здесь он видит последнюю выставку импрессионистов, что важно, но, судя по тому, что он будет делать позже, не меньшее впечатление на него произвели те, кто вошел в историю искусства под нелепым, искусственно объединяющим ни в чем не совместимых персонажей названием "символисты". Мутные фантазии Одилона Редона, размытые тени Эжена Каррьера и даже эффектные световые эффекты Гюстава Моро окажутся отличной базой для склонного к меланхолии молодого норвежца. После Парижа будет Берлин — и вот тут-то новый язык, найденный Мунком, обретет свою силу.

В Берлине у Мунка будет две выставки, обе закроются, едва открывшись: не художник, а сплошной скандал. Те, с кем он начинал в Берлине, потом окажутся "Берлинским сецессионом", но сам он будет записан искусствоведами в экспрессионисты, даже более того — его назовут чуть ли не первым экспрессионистом в истории европейского искусства. Понятно, что одного только "Крика" хватит на то, чтобы зачислить его автора именно по этому ведомству. Никому не удалось лучше Мунка передать страх человека перед новым веком. Но чисто исторически это, конечно, не совсем так. Весь ранний (и во многом — зрелый) Мунк — это чистое беклинианство, в котором темные сны Арнольда Беклина насыщены скандинавским отчаянием и стиснуты жестким воротником северного чувства долга. Смотреть Мунка в том количестве, какое предлагает сегодня выставка в Осло,— тяжелый труд. Не все там "Крик", далеко не все узнаваемо и признаваемо зрителем за того Мунка, образ которого создан этим мифом о первом экспрессионисте. Уточненная же родословная вполне способна помочь — в конце концов это один из удивительнейших случаев совершенно прямого и естественного перехода от стиля к стилю в пределах даже не одной биографии, а буквально нескольких лет. Не резкий отказ, а плавный переход, с возможностью вернуться всегда, когда душа этого требует. Душа же Мунка требовала боли, и форму у него она могла принять любую.

Осло, Национальная галерея, до 13 октября