До потери девяти чувств

Алексей Васильев к столетию индийского кинематографа

Меж ленивых пальм и полей, под сонным низким облачным небом без горизонта, не оставляющим сомнений, что земля — плоская, катится разноцветная цыганская кибитка. Откуда ни возьмись, словно с небес, в кибитку падает запеленатый младенец. Сколько раз мы видели эту сцену в индийских фильмах — "Как три мушкетера" (1984), "Любимый Раджа" (1972)... Потом ребенок вырастет среди цыган и, пережив множество приключений, окажется наследным принцем, станет кормильцем тем, кто его вырастил, и накажет негодяев, отнявших его у родителей. В решительный момент, чтобы заманить в ловушку, одурманить и обезвредить злодеев, ему на помощь придут цыгане со своими песнями и фокусами...

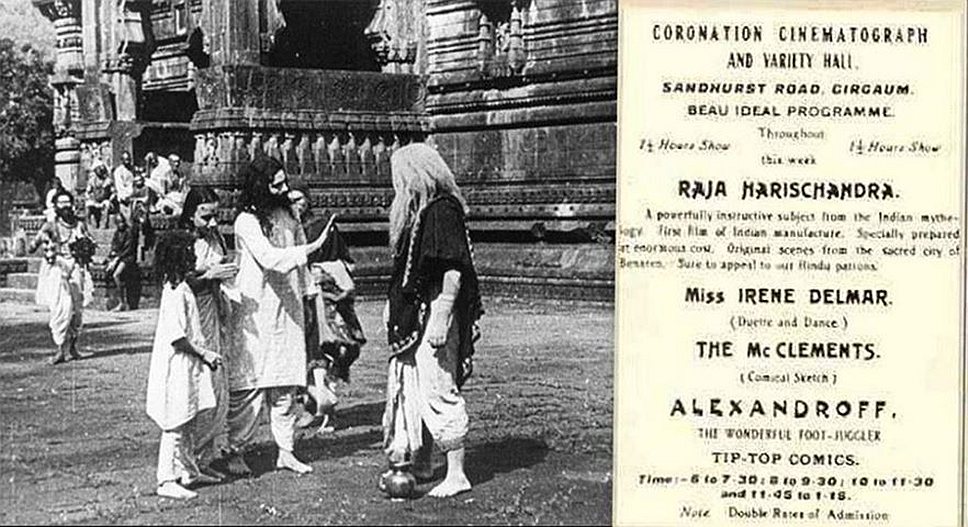

«Раджа Харишчандра». Режиссер Дадасахиб Пхальке, 1913 год

Индийское кино родилось в кибитке, весьма похожей на цыганскую. Младенцами в ней были кинопроектор, коробки с пленкой и экран, которые перевозил с собой по деревням и рыночным площадям художник и фокусник Дадасахиб Пхальке, создавший ровно сто лет назад, в 1913 году, первый индийский игровой фильм "Раджа Харишчандра". Он изучал кино по книжкам, сам себе был оператором и художником-постановщиком, а роли древних богов и героев эпосов в его фильмах исполняли его многочисленные родственники. Они переезжали с ним в кибитках, натягивали в людном месте экран, запускали проектор — и толпа теряла голову. И совсем как в тех популярных в СССР фильмах, на базарах и деревенских околицах веселил народ замухрышка, которому — если считать Голливуд царем кинематографа — суждено было стать его принцем.

Не пройдет и трех лет, как кибитку Пхальке сменят тысячи кинотеатров: Первая мировая с ее индустриализацией Индии британскими оккупантами, которым потребовались новые территории и рабочие силы для военных нужд, бросит из раскиданных по Индии деревень в семь крупных городов миллионы потенциальных кинозрителей, а черный рынок поставит кинематографу новые бюджеты в виде черного нала и первых продюсеров в лице торговцев самопальным спиртным и текстилем. Приход звука станет скоростным лифтом для популярности кино в Индии — ведь теперь герои фильмов смогут петь, что первостепенно для страны, говорящей на 15 языках: язык музыки, ее настроения, заключенные в традиционных сочетаниях нот — расах,— понятны всем индийцам. И в первых звуковых картинах певуны не знали меры — в ленте "При дворе Индры" (1932) прозвучит 70 песен. В 1953 году "Бродяга" Раджа Капура заголосит уже с конкурсного экрана Каннского фестиваля, а год спустя его песню с подогнанными под музыкальный размер русскими субтитрами подхватит Страна Советов: "Бродяга я! Никто нигде не ждет меня, не ждет меня — бродяга я!" К тому моменту кино в Индии окончательно и бесповоротно станет вторым по значимости культом после религии.

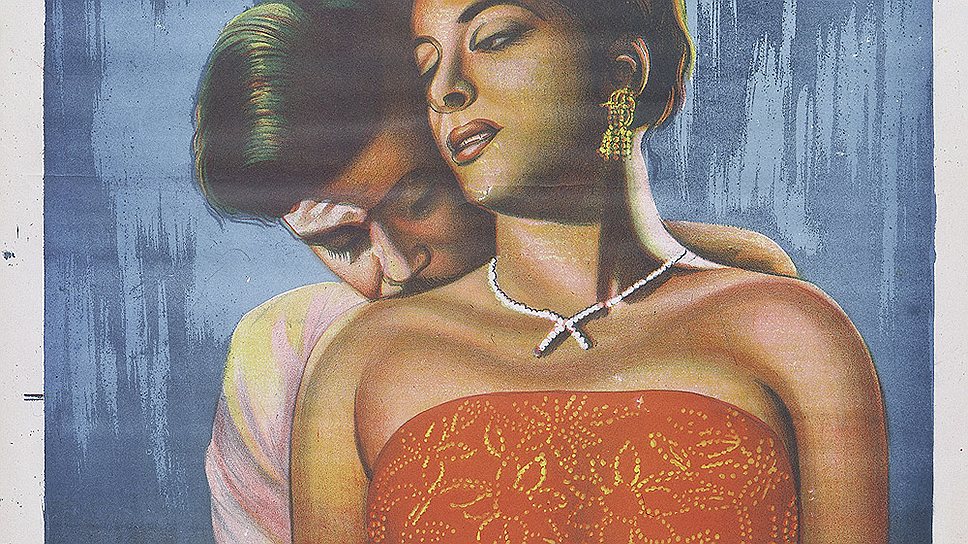

«Бродяга». Режиссер Радж Капур, 1953 год

Индийское кино — единственное в мире, кроме американского, которое не только не получает государственной финансовой поддержки, но и кормит госбюджет. Налоги на демонстрацию фильмов в Индии таковы, что с продажи билета в кино государство имеет в два раза больше, чем создатели, прокатчики и владельцы кинотеатров, вместе взятые. В этой жесткой ситуации оно не просто существует — ежегодно производит порядка семисот фильмов и ежедневно пропускает через кассы порядка семи миллионов человек, оставаясь уникальной кинематографией среди стран свободного кинорынка, где Голливуд по сборам оглушительно проигрывает национальному кинопродукту.

Если американское кино сформировало киноязык, на котором все мы по сей день с большим или меньшим успехом и разговариваем (раскрывая свою самобытность посредством нарушения именно этого языка), индийское кино, беззастенчиво воруя сюжетные ходы у американского, которое в Индии все равно мало кто хочет смотреть, выработало для их изложения собственный киноязык, на котором не научился, да особо и не пытался разговаривать никто. Однако понимают его во всем мире и принимают в большой его части — на Ближнем Востоке, где во многих странах своих фильмов просто не делают, на Дальнем, в Северной Африке. Когда-то его принимали в СССР — я как-то с утра имел неосторожность сообщить индийскому актеру Риши Капуру, что сборы его картин "Бобби" (1973) и "Мститель" (1976) составили у нас по 60 миллионов долларов (причем долларов 1970-х годов!) с каждой, он до глубокой ночи всеми мыслимыми способами приходил в себя, в минуты прояснений прикидывая, как бы и где он сейчас жил, когда б "Совэкспортфильм" выплачивал долю с проката (его отец — продюсер первого из названных фильмов).

«В плену дворцовых интриг». Режиссер Ало Сиркар, 1978 год

Самым расхожим знанием о специфике индийского киноязыка является обязательное присутствие в фильме порядка полудюжины песен и танцев и трехчасовая продолжительность демонстрации с непременным антрактом. Многим знакома и техника актерской игры, противоположная вживанию в роль по Станиславскому и скорее похожая на общение с детьми Снегурочек и Бабок-ежек на новогодней елке, с непременным подмигиванием зрителю, порой — буквальным: как подмигивают в камеру слуга Имарти в "Любимом Радже" или принц Бхола в фильме "В плену дворцовых интриг" (1978), когда в предшествующей сцене говорят заведомую неправду, расставляя герою и героине ситуационный капкан. Это всегда репрезентация чувств, игра понарошку, которая служит той же задаче, что и песня — высшее проявление экзальтации: поместить чувство, будь то гнев, любовь, смех, ужас, как бы на пьедестал для разглядывания и переживания. Чувств этих, согласно "Натьяшастре", созданному Бхаратой учению о драматургии, должно быть девять, иначе зрительское переживание будет неполным. Отсюда комедийные и детективно-саспенсные побочные линии в каждом фильме, о чем бы он ни был. Чтобы чувствам ничто не мешало быть явленными во всем объеме и полноте, действие помещают в интерьеры небывалой дизайнерской фантазии, курортные пейзажи, а героев — в костюмы, о которых не рискнули бы помыслить Роберто Кавалли и Барбра Стрейзанд. Так не носят и не живут — но это такая эскалация изобилия и услады для глаз, которая позволяет чувствам предстать очищенными от любой социальной шелухи. В жизни так бывает только в детстве и отрочестве — именно к этой части нас и обращается индийский фильм.

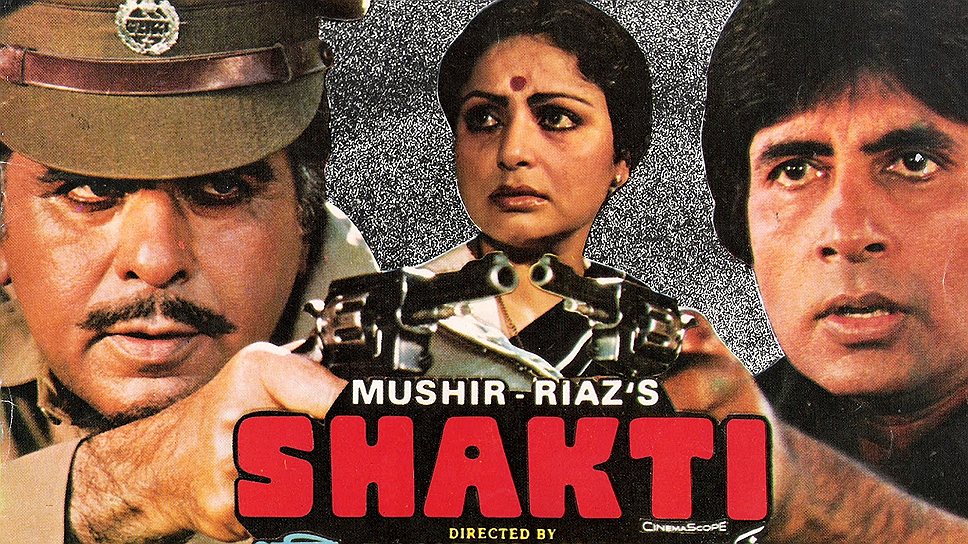

«Шакти». Режиссер Рамеш Сиппи, 1982 год

И поскольку для детей характерна легкая отвлекаемость, индийское кино заручилось поддержкой подвижной камеры с целью обращения и концентрации внимания на том, на чем нужно авторам ленты. Ни в какой кинематографии мира камера не движется так интенсивно, так много, и не управляет зрительским взглядом так диктаторски. Допустим, герой, находящийся в левом углу кадра и ближе к камере, обращается к героине, стоящей слева и в глубине. Она хочет произнести отповедь, и камера с актрисой совершают встречное движение, пока героиня не оказывается лицом к зрителю и на крупном плане, а герой внимает ей уже из глубины кадра. Тут зритель знает, что последнее слово — за ней, и она, лицом во весь экран, произносит свои слова в лицо зрителю, в то время как герой, уменьшенный дистанцией от камеры, скукоживается до точки в глубине кадра. Или в конце типичного музыкального номера, где герой поет о своей последней утехе в пьянстве или падшая женщина о разбитом сердце, в конце песни они непременно падают на ковер, а камера взмывает вверх и располагается над люстрой, так что персонаж остается как бы распластанным и придавленным своим горем и безжалостным грозовым (что подчеркнуто внушительной люстрой) взглядом Небес. На три часа таких движений, проездов, подъемов приходятся сотни: в одной из лучших и самых популярных лент с Риши Капуром "Долг чести" (1980) нет ни одного (!) плана, снятого со статичной камеры.

Зритель оказывается от такого кино в параличе, под гипнозом, как кролик перед удавом. Для индийца, который по жизни парализован социальной беспросветностью, родительской волей, предначертанным браком, наследственным делом, кастовой принадлежностью, такой паралич в кино имеет эффект вышибания клина клином — он ничего не может поделать с собственной жизнью, но три часа в кино дают ему сладость паралича перед чужими, совершенно его не касающимися переживаниями. К тому же протагонист чаще всего проявляет волю, пусть даже и не побеждая судьбу и наговоры, а приводя себя к откровенному краху — как героиня Ракхи Гульзар в "Тающих облаках" (1985), доводящая себя до смерти назло возлюбленному психосоматическим летальным расстройством на почве необоснованной ревности. Но даже и подвести себя под монастырь, подобно ей или иным дразнящим закон, порядок и родного отца истерикам-социопатам самого знаменитого в истории Болливуда актера Амитабха Баччана ("Месть и закон", 1975, "Владыка судьбы", 1978, "Шакти", 1982), зритель индийского фильма не способен. Сладость индийского фильма в том, что с героем картины еще что-то будет, в то время как с тобой — уже нет.

«Как три мушкетера». Режиссер Прамод Чакраборти, 1984 год

У нас эти ленты засматривались до дыр во времена советской власти, которая тоже не оставляла человеку особого выбора — в этом мы были сродни индийцам: пой, пляши, женись, работай по распределению, довольствуйся бесплатной медициной и единственным возможным социальным статусом. Вместе с этой властью 20 лет назад индийские картины и сгинули окончательно с наших экранов за ненадобностью. Все эти годы меня как эксперта в индийском кино порой спрашивали финансово заинтересованные лица — есть ли шанс и способ вернуть индийское кино в прокат? Я всегда растерянно пожимал плечами, чуть ли не смахивая ностальгическую слезу о невозвратном; в прошлый раз — не далее как пару месяцев назад. Однако учитывая, сколь зрелищную опеку демонстрирует этим летом вновь избранная Дума о вверенном ей российском гражданине, очень похоже, что и индийскому кино в самую пору возвращаться в нашу страну вместе с Олимпиадой.