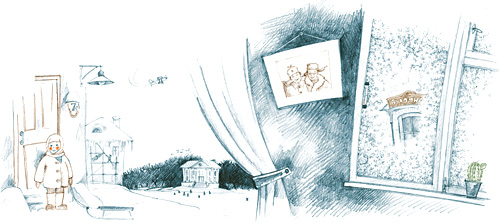

Проснулся я от колокольного звона. Давно он не доносился сюда — туманная оттепель глушила звуки. И вдруг — словно колокольня рядом: идут и глухие тяжелые удары, и бойкий перезвон. Сдвинул шторы: косая солнечная «косынка» на доме напротив. Сердце радостно прыгнуло. Но что, собственно, произошло? Просто сильный мороз обостряет все чувства. Заметил не я: в сильные морозы вспоминается детство. Эта яркость, восторг, пронзительность жизни однажды наполнили твою душу, когда ты вышел еще в валенках и закутанный платком, и между тобой и счастьем ничего еще не стояло, и ты его испытал. И теперь оно вспоминается, при той же картинке за окном, и вдруг кажется: откроешь дверь и выйдешь прямо туда.

Проснулся я от колокольного звона. Давно он не доносился сюда — туманная оттепель глушила звуки. И вдруг — словно колокольня рядом: идут и глухие тяжелые удары, и бойкий перезвон. Сдвинул шторы: косая солнечная «косынка» на доме напротив. Сердце радостно прыгнуло. Но что, собственно, произошло? Просто сильный мороз обостряет все чувства. Заметил не я: в сильные морозы вспоминается детство. Эта яркость, восторг, пронзительность жизни однажды наполнили твою душу, когда ты вышел еще в валенках и закутанный платком, и между тобой и счастьем ничего еще не стояло, и ты его испытал. И теперь оно вспоминается, при той же картинке за окном, и вдруг кажется: откроешь дверь и выйдешь прямо туда.

Я торопливо оделся — пока ничего еще не встало между мной и этим утром — и выскочил во двор. Лед на Мойке был выпуклый, рябовато-белый, словно не черная вода замерзла, а белое молоко. От этого сияния по щекам извилисто потекли горячие едкие слезы, cмораживая, скукоживая щеки. Потому, наверно, так сладок мороз, что ты особенно остро чувствуешь: ты живой, горячий внутри.

Вдали по льду кто-то бегал, сновали черные точки. Сощурился изо всех сил, вглядываясь туда. Дети! Когда-то и я выскакивал на лед, задыхаясь от страха и восторга. И почему-то мы с другом были без пальто и без шапок в такой день. Почему? А чтобы запомнилось ярче. Однажды, в те далекие морозные и счастливые дни, когда хотелось сделать что-то невероятное, перебегал по льду через Фонтанку наискосок во Дворец пионеров, и провалилась вдруг правая нога, оказалась подо льдом, и ее как-то стало тянуть в сторону течением, словно река хотела оторвать ее от меня. За спиной ремонтировался дворец Белосельских-Белозерских, и там кричали рабочие, но я постеснялся кричать, медленно выполз и осторожно дополз до противоположного спуска. И вбежал по мраморной лестнице в огромный резной шахматный зал Дворца, насквозь просвеченный ярким солнцем. И это был единственный раз, когда я был там героем. Все кинулись ко мне, бросив шахматы, — и преподаватели, и ребята. То был единственный миг моей славы в шахматном спорте.

Сильный мороз как-то приподнимает душу, толкает на подвиги, напоминает, что человек и окреп в противоборстве с природой. Ах, ты так? А я не уступлю! Помню, как однажды я летел к своему лучшему другу в далекий гарнизон, куда он, умница и отличник, загремел после института. Говорят, там дикий холод и невозможно жить — а я вот лечу к нему как ни в чем не бывало: друзья есть друзья и морозы нам не указ. И помню ужас и восторг на пересадке в Красноярске. Тогда от трапа до аэропорта ходили пешком. И помню, что я испытал, оказавшись на трапе. От холода как-то даже волосы стали колоть кожу головы. Теплый свитер, приготовленный для холода, я сдал легкомысленно в багаж. И теперь переходил это ледяное пространство в легком пальтеце. Изо всех дверей аэропорта валил пар.

Чуть отогревшись, узнал: багажник нашего лайнера заледенел и багаж не вынимается. Ждут специальные разогревальные машины, которые сейчас пытаются разогреть предыдущий лайнер. «Но у меня вылет дальше через пятнадцать минут!» — «Так вы летите?» — «Лечу!»

И я выскочил, на солнце и мороз. Большего отчаяния и восторга я не испытывал никогда. Самолетик был маленький — летающая консервная банка, промерзшая насквозь. Стюардесса была в тулупе и ватных штанах. Летчик сидел как-то небрежно, наискосок, дверка в его кабину была распахнута, и он лениво осматривал салон. «Ну ты и оделся!» — сказал он мне, впрочем, довольно спокойно: чего только они не видали тут! «Да я ненадолго!» — лихо ответил я, и летчик усмехнулся хорошему ответу.

Друг встретил меня и тоже изумился, почему я так легко одет. «Да ради тебя, дурака, чтобы ты чувствовал, как я тебя люблю!» — сказал я. А так, может быть, и не признался бы. На морозе даже слезы потекли.

И друг мой подвиг оценил: он раздобыл мне какой-то сверхсекретный военный спецтулуп, и когда мы вечером, пьяные, шли по его поселку и к нам то и дело подходили патрули, друг гордо говорил мне: «Покажи им штамп!» И я гордо отворачивал полу того тулупа, показывал какой-то загадочный черный штамп на отвороте, и нам отдавали честь. А не было бы того — чем бы я теперь гордился? Сильный мороз подбивает русского человека к лихости и веселью.

И сейчас я вдруг заметил, что лихо и весело перехожу мост и в нагретую булочную врываюсь с такой радостью, какой не испытывал уже давно.