Опыт победы над временем

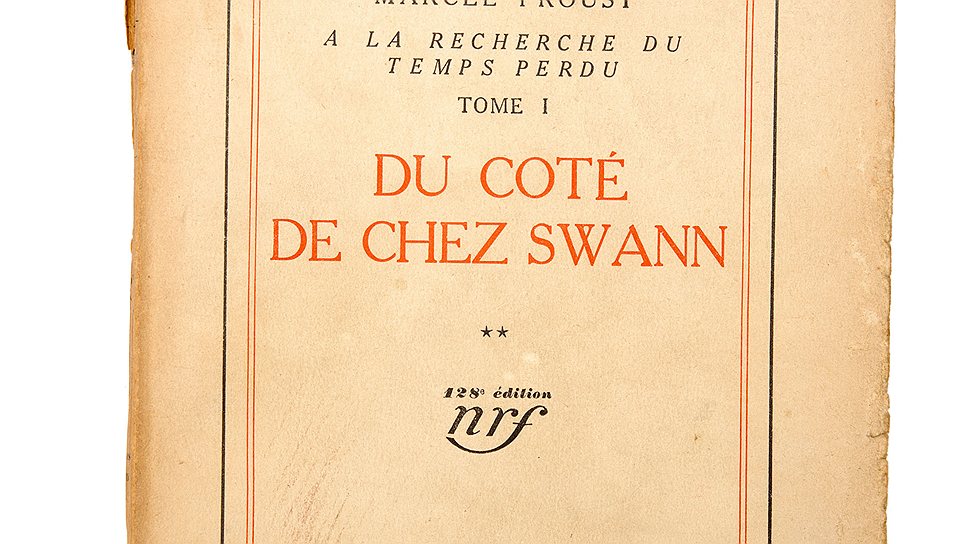

Сергей Ходнев к столетию "В сторону Свана" Марселя Пруста

Нельзя сказать, что есть какая-то загадка в том, что первая великая книга ХХ века поначалу оказалась незамеченной. Все очень понятно. Через несколько месяцев после выхода "В сторону Свана" началась война, и заговорили о Прусте только после того, как она кончилась. К тому же это был только первый том, и в нем достаточно вещей, которые становятся по-настоящему внятными только по мере чтения следующих частей. Странное членение, невозможно странный ритм, странная логика, только притворяющаяся поначалу тривиальной — мол, детство, отрочество, юность; странно обособленный флешбэк о любви Свана, где повествование от первого лица вдруг пропадает; непривычный угол зрения и непривычная иерархия персонажей — самые поэтичные и тонкие страницы могут быть посвящены вовсе даже кухарке, и притом совсем не потому, что рассказчик испытывает к ней необыкновенно теплые чувства (он вообще по отношению к своим персонажам скорее бесстрастен). Тем более что читателю, пока он имеет дело с первым томом, естественно, невдомек, что даже по части голых сюжетных поворотов с этими персонажами еще произойдут невесть какие чудеса, и вот эта противная г-жа Вердюрен в конце концов станет герцогиней Германтской,— да и не настраивает роман на то, чтобы ждать от него чисто сюжетной увлекательности.

Фото: DIOMEDIA / Alamy

И все-таки самые важные, едва ли не ключевые прустовские постулаты о восприятии, творчестве, познании, памяти — они уже проговорены, уже есть здесь, в первой книге. Есть, во-первых, при всей своей затасканности, великолепная сцена невольного припоминания — печенье "Мадлен" в липовом чае, но есть, может быть, даже более существенный (хотя почти никак не выделенный автором) эпизод с мартенвильскими колокольнями, где рассказчик будто бы ненароком сетует: "...В уме моем беспорядочно накоплялись (вроде того, как моя комната постепенно наполнялась собранными мною во время прогулок цветами и полученными в подарок безделушками): камень, на котором играл блик, крыша, звук колокола, запах листьев — множество различных образов, под которыми давно уже умерла смутно почувствованная когда-то реальность, а я так и не собрался с силами раскрыть ее природу".

В самом деле, почему красивое — красиво? То есть в таком виде это, конечно, дурацкий вопрос, на который к тому же философия, эстетика и психология за последние три тысячи лет потрудились дать мириады возможных ответов, которые сейчас кажутся когда более, когда менее смешными. Нет, ну а если по существу: ведь бывает же так, и часто, что вот сталкиваешься с красивым пейзажем, с красивой мелодией, с красивым лицом, с красивой строчкой — и отдаешь себе отчет в том, что да, нравится, чудесно, удивительно. Но дальше-то что? За этими впечатлениями каждый раз на секунду мерещится (совсем далеко, буквально на донышке сознания) что-то, не то воспоминание, не то обещание, не то приглашение, толком не разберешь. И кажется, что если сделать усилие и ухватить этот проблеск, зафиксировать его, то станет легче и понятнее. Одна беда — не получается. Некогда, недосуг, лень.

Вот эту инертность восприятия что есть мочи расшатывает Пруст: старается ухватить, зафиксировать, не упуская ни малейшей черточки, по возможности вербализировать, раздувая отдельные предложения до нескольких страниц, но только затем, получается, что от этого казуса надо перейти к другому — и так, кажется, до бесконечности. Нить разматывается и разматывается, вспоминаемые события и ощущения громоздятся в мнимом беспорядке: смерть Свана (которому Рассказчик, по его собственному признанию, прямо или косвенно обязан главными впечатлениями своей жизни) вообще где-то потерялась, получасовому концерту может быть уделена почти половина очередного тома, и это притом, что общая хронология эпопеи охватывает порядка сорока лет. Хотя вычислять реальные даты в "Поисках утраченного времени" — дело пропащее. Мало того, что Рассказчик иногда едва ли не сознательно запутывает читателя, действительных опорных точек в хронологии романа всего две: дело Дрейфуса и Первая мировая. (Есть еще ложные маячки вроде мимоходом упомянутого приезда в Париж выдуманного "короля Феодосия", в котором иные толкователи видят Николая II — и тогда речь идет о 1896 годе, но кто поручится, что это верный ход мысли?)

Детское воспоминание тянет за собой мысль о ренессансном шедевре, увиденном много позже, грациозная ужимка салонной львицы приводит на память фразу поэта XVI века, абстрактная музыкальная фраза превращается в мерило отчаянного любовного чувства персонажа, который ее слушает, лабрюйеровского пошиба афоризмы о ревности, родственных чувствах или там гомосексуализме рассыпаны посреди карикатур на светское общество, а гениальные пейзажные зарисовки (право слово, в литературе ХХ века таких мало) — среди описаний ходульно-неврастенических любовных переживаний. Сравнения, сравнения, сравнения — и некоторые из них, признаем это, довольно навязчивы; к примеру, как появляется на первых страницах первого тома больной, которого кризис застал в случайной гостинице, так потом тропы с привлечением медицинских симптомов возникают вплоть до самого финала с без пяти минут пародийной частотой.

Фото: AFP / Leemage

И неудивительно, что есть два общеизвестных образа автора "Поисков утраченного времени", которые для многих, что греха таить, определяют само отношение и к роману, и к необходимости его читать. Первый: невероятный сноб и позер, рисующийся своей эрудицией ради псевдомемуарных подробностей, с пылкостью разночинца влюбленный в старую аристократию и в церемонный быт салонов Сен-Жерменского предместья, декадент, с вымученным эстетизмом лакирующий описания не менее вымученных душевных страстей. Второй: тяжело больной, вялый, лимфатичный невротик, запершийся в обитой пробковым деревом спальне и с чуть ли не графоманской обильностью выдающий оттуда тома тягучего, мелочного, да только не очень связного повествования.

А что, разве это совсем неправда? Ведь болел же? Болел. Пробковое дерево было? Было. Вставал, понуждая себя, с постели ради изысканной великосветской тусовки? Случалось.

Вдобавок выдуманным королем Феодосием, как известно, Пруст не ограничился — в романе вымышлены не только десятки заурядных персонажей (которым заботливо придуманы родственники и предки, подчас вплоть до меровингских времен,— "у Пруста все герои опутаны тетками, дядями, папами, мамами, родственниками кухарки",— брюзжала Ахматова). Старинный городок Комбре, курорт Бальбек, писатель Бергот, актриса Берма, композитор Вентейль, художник Эльстир — все они страшно важны для формирования главного героя, всех он тщательно описывает и анализирует, будто речь идет о самых что ни на есть реальных сущностях, с ними ведь по ходу романа буквально сродняешься, даже Альбертина, возлюбленная, пленница и беглянка, не так живо сделана, как тот же Бергот и его писательская манера. А между тем все ненастоящие. И прустоведам, испытывающим сущие муки Тантала, остается только гадать, из каких именно всамделишных людей и явлений Пруст все это конструировал. Ну и Марсель-Рассказчик, наконец, совсем не то же самое, что Марсель Пруст, хотя в рабочих планах автор и пишет о своем протагонисте в первом лице: "Я беседую со Сваном", "Герцогиня приглашает меня".

Так и кочует из статьи в статью, из эссе в эссе одна и та же картина: умирающий гедонист, который все разворачивает одно за другим свои прошлые впечатления ("словно пестрые восточные шали или персидские ковры",— добавляют некоторые: прустовская любовь к сравнениям заразительна) и как-то безвольно ими подолгу любуется, пересыпая их выдумками — неизвестно по какой прихоти.

Фото: DIOMEDIA / Alamy

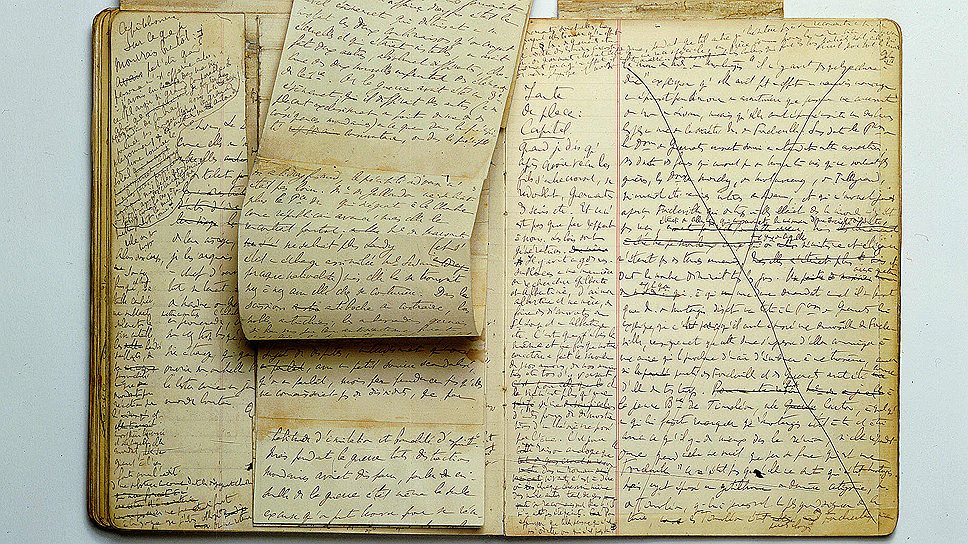

Есть, правда, известная зарисовка-анекдот (в русскоязычной литературе пущенная, кажется, Алдановым): придя в себя за полчаса до смерти, Пруст требует рукопись — чтобы по свежим впечатлениям от собственной агонии подправить сцену смерти Бергота. Но даже необязательно верить конкретно этому рассказу, чтобы почувствовать, насколько непохожа была работа над "Поисками утраченного времени" на пассивно-созерцательное удовольствие. Дело даже не в болезни и не в вечном страхе не успеть, который преследовал Пруста в последние годы — и все равно он правил и правил, переделывая целые эпизоды уже даже не машинописи, а в гранках. Это не упоение воспоминаниями, а куда более созидательный труд, хотя и каторжный, требующий, во всяком случае, невероятной настойчивости и редкого напряжения — при нелинейной структуре "Поисков", работая над каждым эпизодом, приходилось, надо думать, держать в уме всю эпопею целиком, соотнося с общей композицией любое исправление, потому что все в ней сложно взаимосвязано, это не классическая структура старозаветного романного повествования, где все куда более дискретно. Ну где же здесь вялый, бесхребетный неврастеник? И где же эстет-сноб-декадент? Образцово-показательный декадентский роман, "Наоборот" Гюисманса, вышел меньше чем за тридцать лет до первого тома "Поисков" — но в смысле художественных возможностей сравнивать Гюисманса с Прустом — примерно то же, что сравнивать Парацельса с современной микробиологией: это уже совсем, совсем другая литература. Никакой формалистической тяги "писать красиво" или "писать сложно" у Пруста тоже нет и в помине; он стилист не больше, чем его любимый Толстой, и эти безразмерные периоды с перегруженным синтаксисом ему нужны потому, что только так — не ставя точку и умножая скобки и придаточные предложения — получается адекватнее передать тонкую механику чувств и ощущений.

Победа над временем и смертью, спасение индивидуального душевного опыта, причем не в затхлой мемуарной витрине, а целостно, в живом и чувствующем мире,— вот во что целятся все эти извивы и нюансы, не больше и не меньше. В частностях мир Пруста демонстративно, почти вызывающе субъективен (подчас кажется, что протагонист убежден, будто вся европейская культура с ее соборами, живописцами и писателями существовала лишь для того, чтобы помочь ему разбираться путем сравнений и случайных ассоциаций с мимолетностями собственного приватного бытия), но получается так, что, в общем-то, он и тотален, и совершенно универсален. Нет такого явления, на которое невозможно посмотреть глазами Пруста, и нет такого человека, который не встретит на страницах "Поисков..." фразы, наблюдения, оборота мысли, которые бы казались скроенными словно по мерке его собственного, индивидуального опыта. Но в конце концов ткань "Поисков" оказывается подобием гигантской медленно извивающейся ленты Мебиуса. Только на последних страницах "Обретенного времени" понимаешь, к чему на самом деле вели эти сотни страниц,— но этот финал заставляет читателя мысленно вернуться назад, к первым страницам "В сторону Свана", к коротенькой и обманчиво наивной фразе: "Давно уже я стал ложиться рано".