Выставка нонконформизм

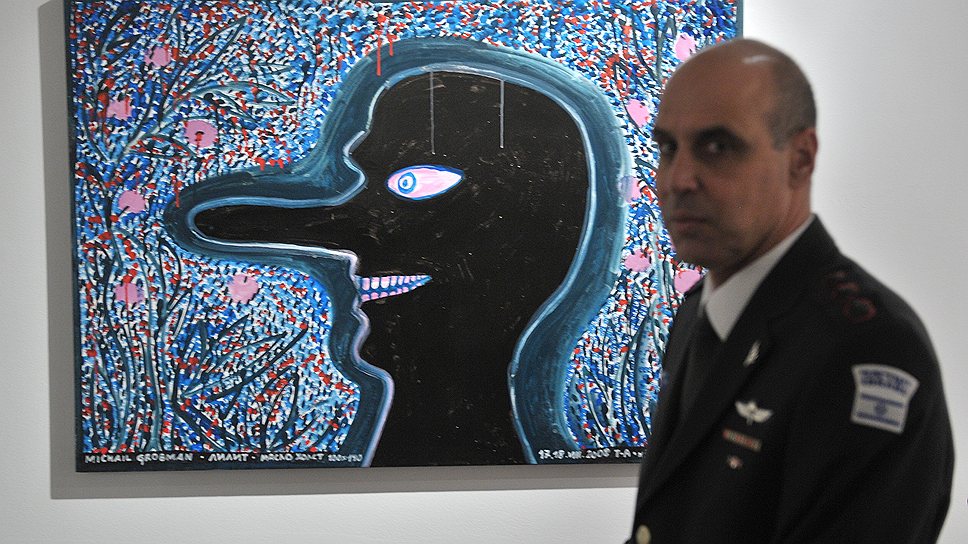

Ретроспектива главного сиониста советского подполья знакомит зрителей с работами, создававшимися на протяжении последних 50 лет. Выставка Михаила Гробмана открылась под патронажем посольства Израиля в рамках празднования 65-летнего юбилея Земли обетованной. Рассказывает ВАЛЕНТИН ДЬЯКОНОВ.

Михаил Гробман был одним из первых советских евреев, добившихся права на эмиграцию в Израиль. Он уехал в 1971 году, за несколько лет до волны отъездов, получившей название третьей волны эмиграции. Долгое время единственным вкладом Гробмана в русскоязычную культуру оставались его дневники 1960-1970-х, изданные под названием "Левиафан" и в телеграфном стиле повествующие о плотном графике Гробмана в атмосфере сгущающегося застоя: тут и бесконечные встречи с коллегами, и упоминания о подпольном рынке искусства (Гробман к тому же был и квартирным антикваром). Имена мелькают в карусельном ритме, Эдуард Лимонов (зашедший, кстати, на открытие выставки в ММСИ) сменяется Ильей Кабаковым, пишутся стихи, рисуются картинки — в общем, ощущение продуктивности, не ассоциирующееся обычно с подпольем, в разговорах и воспоминаниях о котором его главные деятели скорее акцентируют чувство бессилия, тоски и отрезанности от мира. Впрочем, по дневникам видно, как Гробман все глубже погружается в еврейскую тему и копит раздражение советским строем во всех его аспектах. Вера практически вытолкнула его из советской Москвы, и, естественно, о Гробмане-художнике очень долго не было слышно почти ничего.

Четыре этажа ММСИ с лихвой удовлетворяют и праздное, и профессиональное любопытство. Выставку стоит смотреть с самого верха, ибо на первом этаже собраны поздние работы Гробмана, отличающиеся шокирующей неполиткорректностью. Преданный идее Израиля художник пишет примитивистские агитки против левой интеллигенции, ругает арабов на грани фола, то есть расизма,— в общем, как и его идейный вдохновитель Казимир Малевич, рисовавший агрессивные лубки против немцев в Первую мировую, лезет с кистью на баррикады. Эта позиция в художественном мире Израиля очень редка: как и везде, основную массу художников составляют люди разных оттенков красного, для которых советское словосочетание "израильская военщина" не пустой звук, а реальный объект критики. Гробман, как настоящий панк, плюет на условности и политес. Даже если с ним сложно согласиться во всем, страстность военно-художественных действий увлекает. Площадной юмор Гробмана бьет наотмашь: вот, например, картина "Израильская левая птичка беседует с арабским интеллектуалом" (2002), где трогательная птичка в духе классической "Весны" Михаила Ларионова чирикает что-то в сторону огромного фаллоса.

Эта плакатность — итог цепочки перевоплощений, звенья которой выставка и прослеживает. Гробман начинал в контексте оттепели с символизма и метафизики, постепенно вводя в свои живопись, графику и коллажи еврейскую символику от меноры до любимого им левиафана — мифического животного, чьим мясом будут питаться дожившие до конца времен праведники. В ранних работах видны следы и предыдущего поколения еврейских художников (Фальк, Штеренберг, Тышлер), и современников. Любимый Гробманом мотив доисторической рыбины можно встретить и у покойного Дмитрия Плавинского. Бубнововалетская резкость мазка не давала покоя как молодым основателям "сурового стиля", так и нонконформистам. Тема советского Гробмана проясняется постепенно, через отрицание искусства как утонченной профессии, и, уехав в Израиль, он движется еще дальше в сторону магии и шаманизма.

По стенам лестницы музея развешаны коллажи, в основе которых одна и та же фотография Гробмана на фоне скал пустыни. Он в узких джинсах, с копной волос и бородой — то ли воин, то ли гуру хиппи. Самоощущение первопроходца вдохновляет Гробмана на создание своей религии, вернее, своего направления в искусстве под названием, конечно же, "Левиафан". Гробман пытается собрать местных художников под знаменем искусства, достойного "чуда возрождения Израиля". Найденная в Москве иконография с чудищами, рыбами, головами големов приобретает монументальный масштаб и государственное значение. Но тонкости Гробман не теряет. Местами его работы израильского периода напоминают мистические трактаты на пересечении алхимии и Торы. Есть, например, изящная абстрактная акварель с надписью "Голубой цвет самый опасный, но у людей он ассоциируется с глубиной".

Наконец, уже в 1990-е Гробман отказывается и от эзотерики. Так появляются работы первого этажа ретроспективы, играющего роль бахтинского "телесного низа" в общей картине развития Гробмана. Он старается говорить на доступном широким массам языке, который, правда, не меняется стилистически и остается плотью от плоти подпольных экспериментов советской Москвы. Оттого и самая что ни на есть дичь в исполнении Гробмана выглядит как наивное искусство и вызывает улыбку прежде ужаса.