Триумф Дионисыча

Анна Толстова о коллекции Костаки в Третьяковке

Выставка к 100-летию со дня рождения коллекционера — самая большая из всех, что когда-либо показывала Третьяковская галерея, а она показывала доставшуюся ей долю собрания Костаки дважды: в 1986-м и в 1997-м. На юбилейной выставке сойдутся все составляющие легендарного собрания: авангард, икона, андерграунд, народная игрушка. Правда, обещанного воссоединения коллекции Костаки не случится — она воссоединится лишь в каталоге и мультимедийных изданиях

Существенная греческая часть коллекции на выставку не приедет — по каким-то бюрократическим резонам, хотя нам пора бы уже привыкнуть к таким неприятным сюрпризам. Впрочем, салоникский музей обещает привезти свою порцию Костаки в 2016-м. А Третьяковка залатает дыры теми вещами из его дара, которые вообще никогда не выставлялись — их как раз отреставрировали к выставке. И даже сенсация будет: покажут и опубликуют рассекреченные в 2011-м документы, касающиеся передачи коллекции государственным музеям и выдачи разрешения на выезд семье Костаки. В общем, теперь эта таинственная история более или менее проясняется.

Трудно найти мемуары о художественной жизни тех времен, где бы не было нежных слов про, как фамильярничали приближенные и допущенные, Дионисыча. Коренной москвич, из греков, сохранявших греческий паспорт, так что для репатриации имелись законные основания, Георгий Дионисович Костаки (1913-1990) всю жизнь служил, говоря торжественно, на дипломатической службе — шофером, сторожем и завхозом при посольствах. Жил на широкую ногу, общался с именитыми иностранцами, ездил за границу, привечал неофициальных художников — держал настоящий салон, где подпольщики могли "живьем" посмотреть запретное, в музеях тогда пылившееся по секретным запасникам искусство авангарда. Был хлебосолен и щедр, покупал не только авангардистов, но и нонконформистов — любимчиком был, конечно, Анатолий Зверев. Пропагандировал художественную антисоветчину по ту и эту стороны железного занавеса — там читал лекции, тут показывал собрание директорам и хранителям западных музеев, давал вещи на редкие оттепельные выставки. Почему ему все это позволялось, несмотря на то, что добросовестные соседи регулярно докладывали об имеющих место безобразиях куда следует,— насчет этого ходили разные слухи. Еще больше слухов ходило насчет дара и отъезда: дескать, дар был добровольно-принудительный, дескать, пошел на сделку с советским государством, откупился львиной долей своих сокровищ, зато вывез семейство и остаток коллекции в Грецию, где жил долго и счастливо. Рассекреченные материалы показывают, что все было не так — и сложнее, и проще.

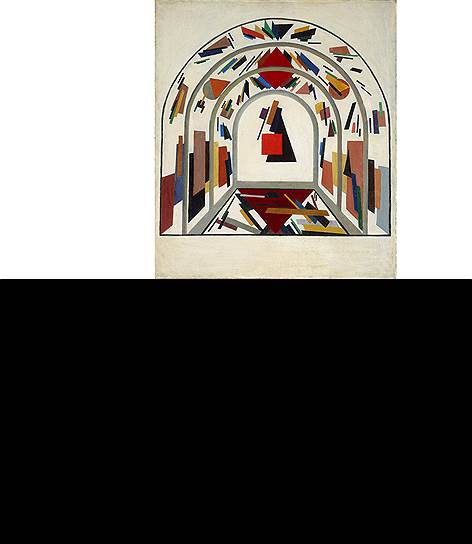

Казимир Малевич. «Портрет М.В. Матюшина», 1913 год

Костаки, похоже, недаром служил в посольствах — он был прирожденный дипломат и мудрый человек. То есть понимал, что после его смерти собрание поделят между тремя дочерьми, сыном и многочисленными внуками, и хорошо, коли обойдется без ссор и скандалов. Вначале речь шла о передаче основной части коллекции государству (он мечтал об отдельном музее авангарда, о полном каталоге, о большой международной выставке) и о возможности продать второстепенные вещи за границей, чтобы обеспечить детей. Дипломатическая подготовка велась с начала 1970-х по двум фронтам: здесь он бомбил просьбами минкультовских чиновников, на Западе делал публичные заявления, что хочет подарить свой авангард советскому народу. Минкульт тянул резину — во всей Москве никак нельзя было сыскать подходящего здания для музея. Тем временем в СССР начало подмораживать: московских коллекционеров стали судить и сажать, на даче Костаки случился пожар, в квартире — кража. Вскоре ему светила пенсия и потеря дипломатического статуса — просьба о выезде на историческую родину была подсказана обстоятельствами. В итоге длительных переговоров все вышло не так, как планировалось. Отдельного музея не открыли, коллекцию все же поделили: лучшую ее часть роздали трем столичным музеям, но большую часть семья Костаки смогла беспошлинно и легально вывезти в Грецию. Сохранилась замечательная фотография: Костаки с женой в квартире на проспекте Вернадского после раздела — стены голые, по углам неотобранные работы, вид у него трагический, просто король Лир. Возможно, эта эпопея произвела впечатление на второго великого коллекционера русского авангарда Николая Харджиева: играть с государством в его странные игры он не стал, пытался вывозить картины с архивом контрабандой — получилось еще хуже, собрание украдено и распылено по западным музеям. Тогда как о Костаки в России и Греции вспоминают только с благодарностью.

Прежде всего, Третьяковская галерея — ей достались шедевры, чего уж тут стесняться в выражениях, русского и советского авангарда. Отборочная комиссия работала в квартире на Вернадского полтора месяца — весной 1977-го. 142 картины и 692 листа графики — вполне хватило бы на отдельный музей. А еще Костаки осчастливил Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева — туда попали подаренные советскому атеистическому народу иконы и лицевое шитье. А еще музей-заповедник "Царицыно" — там оказалась народная игрушка, одна из костакиевских страстей, он целиком купил великолепное собрание актера Николая Церетелли.

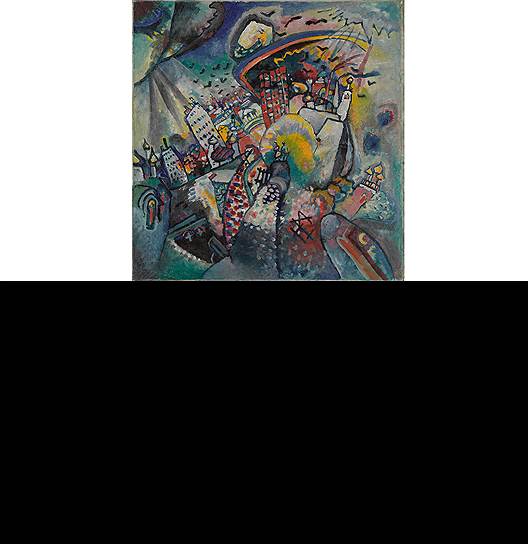

Любовь Попова. «Установка», 1922 год

Куда большая, но не столь ценная, как то, что отдано Третьяковке, часть собрания была вывезена в Грецию — незадолго до смерти Костаки предлагал советскому правительству открыть музей современного искусства, куда хотел передать оставшееся. Предложение не оценили. Спустя 10 лет Греция выкупила коллекцию у наследников, 1277 вещей — на этой основе в 1997-м был создан Государственный музей современного искусства в Салониках, он-то и носит имя Костаки. И хотя салоникский музей в выставке не участвует, кое-что привезут из афинских коллекций дочерей Костаки, Алики и Натальи. В том числе собственные работы их отца: в старости он взялся за кисть, самолично заделавшись наивным художником. Писал пейзажи символистского толка. Россию — с первым снегом, после пожарища, с церковью, с лагерями (это как раз вполне конкретный вид Котласа — он ездил навещать осужденного по 58-й статье брата), с "кладбищем авангарда" и "могилой Малевича". Писал и Грецию — с Олимпом.

Сейчас очевидно, что его имя стоит в одном ряду с именами Сергея Щукина и Ивана Морозова: без их коллекций и наши музеи, и само наше искусство были бы совсем другими. Без Костаки — особенно: кабы не его собирательский азарт и смелость, кабы не готовность оставить лучшую часть — не собрания, самого себя — в России, многое бы просто сгинуло или в лучшем случае осело бы в Амстердаме, Стокгольме, Париже или Лондоне. Он действительно отдал Третьяковке самое ценное, а понимал в том, что ценно, не хуже искусствоведческой комиссии. Собирать начал в отроческом возрасте — серебро, фарфор, малые голландцы. Созрел к 33 годам: в 1946-м — в год постановления о журналах "Звезда" и "Ленинград" — ему подарили "Зеленую полосу" Ольги Розановой, и его коллекция стала изменяться.

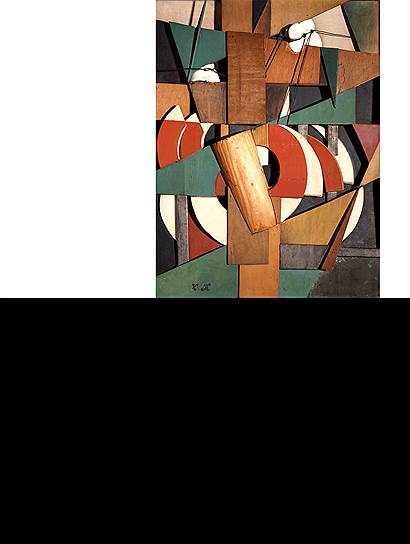

Ольга Розанова. «Парикмахерская», 1915 год

Это, пожалуй, и есть главная тайна биографии Костаки: нынче школы коллекционеров открываются одна за другой, а у него и образования-то толком не было. Ну, положим, разузнать что-то про Василия Кандинского или Казимира Малевича при желании можно было и в СССР, а уж для "выездных" это не составляло труда. Ну, положим, легко было догадаться, что не один только гремевший на весь мир Марк Шагал, с которым он потом почти что подружится, но и совсем тогда забытые художники эмиграции вроде Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, в чью парижскую мастерскую он наведался при первой же возможности, это что-то стоящее. Хотя бы потому, что эти двое были связаны с Дягилевскими сезонами. Но как он понял, что "надо брать" каких-то Павла Филонова и Михаила Матюшина? А Любовь Попову? (Это с ней связана легендарная история, как одну из картин он нашел у наследников на даче, вставленной в оконную раму вместо стекла.) И с чего он взял, что Александр Родченко — это не всего лишь фотограф? (В 1977-м третьяковские отборщики все еще были уверены в обратном, поэтому забракованного Родченко Костаки с чистой совестью увез в Грецию.) Кто подсказал ему имя отрекшегося от себя самого Климента Редько? На обороте "Восстания" сохранилась надпись, сделанная при передаче в Третьяковку: "Картина века, самое великое произведение революционной России. Георгий Костаки. Москва, 14 апреля 77 года". "Картину века" вдова Редько прятала под шкафом, что понятно: рядом с Лениным — Троцкий и Бухарин, за такое еще недавно расстреливали. Не страшно ли ему, члену семьи репрессированных, было покупать работы расстрелянных латышей, Густава Клуциса и Александра Древина? Можно подумать, у него в руках была солидная история русского авангарда, тогда еще никем ни на каком языке не написанная.

Да, у него были неплохие консультанты — тот же Николай Харджиев или, например, Альфред Барр, первый (и, вероятно, лучший) директор нью-йоркского MoMA. Да, он еще собирал книги 1910-х — 1930-х годов, возможно, имена оттуда. Да, он дружил и советовался с проницательными художниками, с искусствоведами-вольнодумцами вроде Владимира Костина. Но дело даже не в именах, а в том, что у Костаки были такой Никритин и такой Клюн, что объяснить ценность этих конкретных работ словами невозможно — тут может помочь только вдохновенный и натренированный глаз. Думают, что коллекционер — это прежде всего шальные деньги, а уж потом — страсть, вкус, нюх, понимание, познания. Посольский служащий Костаки получал неплохое по советским меркам жалованье, но богачом не был (справедливости ради, авангард тогда продавали за гроши, если вообще отваживались торговать таким никчемным товаром). Опыт Костаки показывает, что коллекционер — это прежде всего талант, а деньги и прочие обстоятельства — сугубо вторичны.

"Георгий Костаки. "Выезд из СССР разрешить...". К 100-летию коллекционера". ГТГ на Крымском Валу, с 12 ноября по 8 февраля