Исторические корни волшебной краски

Анна Толстова о выставке Татьяны Мавриной в Литературном музее

Выставка Татьяны Мавриной в Литературном музее сделана по инициативе галереи «Веллум», отсюда и галерейно-пиитическое название «Вот ты какое, Подмосковье». Татьяна Маврина (1900-1996), проиллюстрировавшая сотни книг, преимущественно детских, литературной пошлости не терпела и замечательно писала сама — воздушные эссе и удивительный дневник. Покажут шестьдесят гуашей из цикла «Павловская Слобода» — их также издали альбомом со стихами художника Германа Виноградова.

"Постигнув красок самоцель, / От галльской живописи пьяны, / Мы узнаем монмартрский хмель / В полотнах Мавриной Татьяны",— восторгался Эрих Голлербах, уже однажды арестованный и даже немного посидевший по делу филолога-вредителя Иванова-Разумника, но так и не научившийся уму-разуму. И "красок самоцель", и "галльская живопись" лет десять как означали формализм, то есть вредительство. Впрочем, в 1939-м Голлербах на публикации о своих неправильных современниках рассчитывать особенно не мог, отчего, видимо, и перешел на язык элегий в частной переписке. Что, как не элегии, можно было посвящать группе "13", про которую несколькими годами ранее идеологически подкованная критика писала так: "Когда смотришь на этих даранов, древиных, мавриных и др., то невольно задаешься вопросом: зачем Главискусство дает средства на такое искусство, зачем этих людей еще кормят советским хлебом? <...> У Мавриной — бледность, бездарность, наглый и неприкрытый буржуазный эротизм, гнилой буржуазный эстетизм". Когда Голлербах сочинял элегию на смерть группы "13", Древин и некоторые "др." не ели больше советский хлеб, а лежали в братских могилах на расстрельных полигонах.

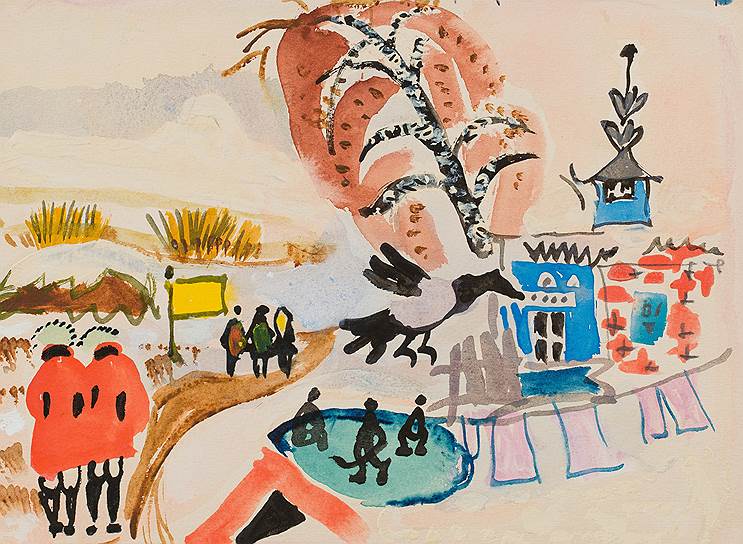

Из альбома "Павловская Слобода", 1976 год

Мавриной повезло больше: ей вместе с мужем, Николаем Кузьминым, тоже одним из чертовой дюжины, удалось, кое-как перебившись в годы погромов и безработицы, незаметно эмигрировать — в область очень тихого искусства. В книжную графику — эта гавань тогда спасла многих из формалистов-вхутемасовцев, как потом будет спасать нонконформистов, которых Маврина, кстати, как художников книги не принимала и от души обругала Эрика Булатова и Олега Васильева в своих резких и безжалостных записках ("тоже Кукрыниксы — дешевка молодая"). В литературу, в чтение и письмо, в дневниковую прозу — то, что публиковалось при жизни, легким и точным пером набросанные очерки и мемуары, оказалось все же хуже мавринского дневника, документа поразительной свободы суждения, писавшегося на память, для себя и явно без расчета на печать. В коллекционирование — собрание икон, прялок, глиняной игрушки (большую часть своих сокровищ перед смертью Маврина подарила Музею личных коллекций ГМИИ имени Пушкина, но кое-что досталось Третьяковке, Русскому музею и Музею Пушкина) было и ее личной лабораторией цветоведения, и справочником по иконографии, и, разумеется, фрондерским реверансом Матиссу, так любившему русскую иконопись, и формой эскапизма. Эскапизмом были и их постоянные побеги — в Подмосковье, по Золотому кольцу, по городам Русского Севера, на этюды, на природу, прикрываясь интересом к древнерусскому зодчеству и живописи, официально дозволенному в оттепельно-застойные годы, прочь из советской Москвы, прочь из мира советского искусства — в Древнюю Русь. Павловская Слобода, Истра — это было одно из любимых направлений.

Цвет у Мавриной лихой и разбойный, что Стенька Разин, и, естественно, глубоко антисоветский, особенно на фоне соцреалистической серости

Про художников, постигших "красок самоцель", принято говорить, что искусство их, дескать, чувственное, неаналитическое и неинтеллектуальное. Маврина не то чтобы пренебрегает интеллектуальной линией, отдавая предпочтение эмоциональному цвету, она отпускает линию на свободу, и та накладывается хитрым орнаментом на пятна цвета, так что контуры как будто бы отделяются от тел, или же, нахально утолщаясь, сама оборачивается пятном. Цвет у Мавриной, торжествующий, отчаянный, лихой и разбойный, что Стенька Разин, едва ли не самый яркий во всей живописи советского периода и, естественно, глубоко антисоветский по сути, особенно на фоне соцреалистической серости. Цвет от обожаемых Матисса и Шагала (в книге отзывов на его третьяковскую выставку 1973 года будто бы было кем-то написано "Марк Шагал до Мавриной не дошагал"), от иконы, лубка и народного искусства, в которых она черпала мотивы для книг, контрабандой протаскивая разнообразных соломонов и китоврасов в сказки Пушкина, от природы, от цветов и букетов, без которых жить не могла. Но прежде всего от самой себя — от темперамента, от неуемного и независимого характера и от неумения лгать и изменять себе. В дневниках 1930-х, когда были сделаны ее волшебные "нюшки", совершенно парижские по духу обнаженные, больше всего говорится про цветы, про дам, которых она пишет и которые тоже в своем роде цветы, и про то, как они с Кузьминым, молодожены... В общем, это очень интимные дневники — наглый и неприкрытый буржуазный эротизм как он есть.

Такие страницы могли бы служить подтверждением штампа о безмозглой чувственности прирожденных колористов, если бы дневник не продолжался до 1990-х, постепенно превращаясь в летопись чтения, размышлений о Канте и Байроне ("обида и изгнание сделали из него человека сегодняшнего дня"), споров с недалекими — хорошо хоть беспартийными — вангоговедами и пушкинистами. Маврина, переписывающаяся с Грабарем, Померанцевым, Лихачевым, Реформатским, с лучшими историками искусства, реставраторами, филологами, лингвистами своего времени, внимательно читающая тартуские сборники и временами проклинающая "Советское искусствознание", пишущая статьи к немецким альбомам по древнерусскому искусству во всеоружии знания об исторических корнях волшебной сказки, не была наивной припадательницей к живительным истокам. Но и премудрой подражательницей Гогена, отправляющейся на Таити, предварительно проштудировав Леви-Стросса, тоже, конечно, не была, словно бы забывала о многая мудрости, как только прикасалась к бумаге рукой художника, а не писателя.

Из альбома "Павловская Слобода", 1977 год

Впрочем, каждая из тех же подмосковных гуашей сгодится для любителей анализировать структуры текста и вычленять смысловые пласты. Большей частью истринские гуаши, несмотря на всю их кажущуюся эскизность и пленэрность, писались не с натуры, а в мастерской по наброскам, сделанным исподтишка и привезенным из поездок ("В каждом рисующем на улице обязательно видели шпиона",— жаловалась Маврина). Временами мы видим парадные городские панорамы с церквами и теремами, годящимися для декораций к "Сказке о царе Салтане", временами — неказистую провинцию с покосившимися избенками и раскисшей дорогой, какую она умудрялась находить и в Москве 1930-х. Эту землю населяет разнообразная живность — птички-синички, сороки-вороны, коты-котофеичи, зайки-побегайки — и разнообразный народ, былинные старики и старушки, которых она потом приспособит для своих сказочных дел, и совсем небылинные провинциалы, скажем, парочка одинаково одетых модниц, шлепающих по деревенской грязи в высоких кожаных сапожках на каблуках, которые увидены и внимательным глазом этнографа, и насмешливым женским. Тут кураторам Литературного музея видятся "Москва--Петушки" и довлатовский "Заповедник". Но вернее всего это Леонид Добычин — как знать, может быть, он, кабы выжил, тоже заделался бы знатным сказочником.

"Вот ты какое, Подмосковье". Литературный музей, Дом Остроухова в Трубниковском переулке, до 31 июля