На Новой сцене Александринского театра состоялась премьера спектакля ее главного режиссера Марата Гацалова "Новое время" по пьесе Татьяны Рахмановой. Рассказывает РОМАН ДОЛЖАНСКИЙ.

Когда Новая сцена Александринского театра еще только открывалась, его худрук Валерий Фокин объяснял, что историческая сцена и ее хайтековский филиал должны подпитывать и обогащать друг друга. Что дает Новая сцена главной, расскажем в другой раз, а сейчас важно, что спектакль "Новое время" взял у Александринского театра лучшее — актеров-мастеров старшего поколения. Народные артисты Виктор Смирнов и Николай Мартон и заслуженные Семен Сытник и Аркадий Волгин играют соответственно Римского Папу, Философа, Ученого и Торговца, квартет главных героев пьесы Татьяны Рахмановой, в центре споров и конфликтов которых — судьба Галилео Галилея.

Собственно говоря, не названным в программке источником вдохновения для Марата Гацалова стала пьеса Бертольда Брехта "Жизнь Галилея". Самой знаменитой ее версией на российской сцене был спектакль Юрия Любимова с Владимиром Высоцким в главной роли — в спектакле полувековой давности были очевидны мотивы протеста против наступления политической реакции, против удушения свободной мысли. Предисловие к первой редакции брехтовской пьесы свидетельствует о том, что и для автора главной темой стала историческая неизбежность отката общества — люди "дерзнули продвинуться вперед, а теперь на них нападают, старое им мстит". Так что актуальность Брехта и правомочность обращения к нему именно сейчас доказывать нет надобности, а выражение "новое время" обретает не радостную, а мрачную коннотацию. Татьяна Рахманова, взяв многие слова Брехта, обошлась тем не менее без большинства героев довольно сложной для сценического воплощения пьесы и даже, как бы это ни показалось странным, без самого Галилео Галилея.

Слова его отречения произносит в спектакле молодая женщина, названная служанкой, — персонаж скорее фиктивный, чем реальный. Зато более чем реальна четверка, участвующая в решении участи Галилея, судьба которого зависит от ответа на вопрос, что выгоднее: уничтожить великого ученого как еретика или, как следует припугнув, сломить его, но тем самым сохранить. Дело здесь, как уже понятно, не в конкретном астрономе, а в системе. Поэтому на первый план выходит конфликт Римского Папы и Философа. Виктор Смирнов незабываемо играет прикованного к инвалидному креслу главу церкви — рыхлого телом и предельно сосредоточенного умом, скупого на эмоции и жесты прагматика, тщательно взвешивающего все за и против. Ему противостоит подвижный, насквозь театральный философ Николая Мартона, извилистый комбинатор и утонченный до извращенности поэт инквизиции: сцена, в которой он подробно, сладострастно рассказывает о способах пыток, о деталях колесования и сажания на кол, доводя зрителя буквально до тошноты, — одна из лучших в спектакле.

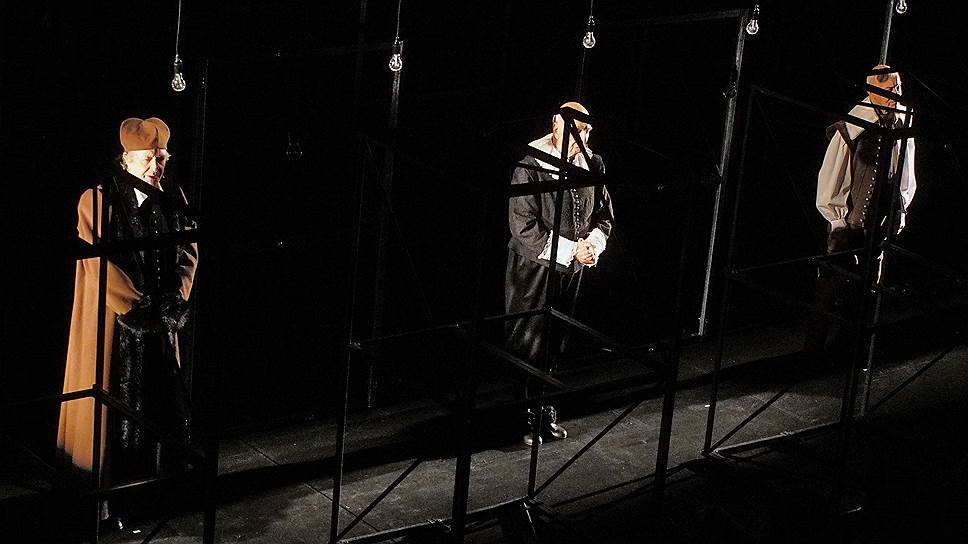

Сам спектакль, впрочем, не сводится к напряженным диалогам о важном или к празднику актерского мастерства. Марат Гацалов отважно распахивает смысловое пространство "Нового времени", он говорит не только о социальных закономерностях. Хотя и они заставляют поежиться от неудобства. Спектакль играют среди выстроенных рядами и заполняющих всю сцену металлических рамок. Как часто бывает в театральной практике, сегодняшняя стесненность в постановочных средствах (декорация вряд ли стоила дорого и сочинена самим режиссером) приводит к выразительным и сильным решениям: все люди в этой неподвижной, мертвой кристаллической решетке выглядят "неправильными" атомами, своего рода дефектами, сгустками страстей, обреченными на исчезновение. Но еще существенней иная ассоциация, которая, может быть, и не оформилась бы в конкретные слова, если бы не фотоподсказка на обложке программки — берлинский памятник жертвам Холокоста, город из бетонных параллелепипедов, напоминание о едва ли не самом страшном "новом времени" в человеческой истории.

Есть, однако, и иное измерение спектакля Гацалова. Оно словно открывается в музыке композитора Владимира Раннева — аккомпанементом действию становятся сложенные в тревожную, непредсказуемую линию звуки настройки рояля. Мир, в котором человек несвободен, оказывается "не настроен", рассогласован, и к тому же, вопреки приятному заблуждению человечества, вовсе не стремится к гармонии. Финалом представления оказывается пластический этюд на несколько минут — сумеречное пространство между рамками заполняют обнаженные женщины (хореограф Татьяна Гордеева), простые движения которых каким-то странным образом оказываются неконфликтны по отношению к металлу. Думаю, рациональные объяснения такого окончания заведомо обманчивы. Но, может быть, дело в том, что плотское, живородящее начало человека — спасение из того тупика, в который завел людей их разум? А даже если догадка неверна, то это было просто очень красиво.