Упрямохождение

Анна Толстова о выставке, поймавшей дух революции

В Париже в Же-де-Пом идет выставка "Soulevements" ("Восстания"), сделанная философом Жоржем Диди-Юберманом. В каталоге — тексты самого Диди-Юбермана, Джудит Батлер, Антонио Негри, Жака Рансьера. Впрочем, лучшим поэтико-философским текстом, не сводящимся к каталогу, остается сама экспозиция

"Что заставляет нас восставать?" — спрашивает куратор. И отвечает: "Силы. Психические, физические, социальные". Эти силы преобразуют покой в движение. Налетает — откуда ни возьмись — ветер, вырастают волны, все взметается ввысь, ведь "Дада приподнимает что угодно", как гласит иронический комментарий Филиппа Супо на полях рекламной картинки. Распрямляются спины, расправляются плечи, поднимаются головы, руки сами собой сжимаются в кулаки, рты раскрываются в крике. Изо ртов несутся революционные лозунги группы Art & Language. Мысль превращается в слово, слово — в голос протеста, он оглашает улицы и разбивается о стены, оставляя следы пуль, камней, листовок и граффити. Мысль развивается в жест, движение обретает форму, явленную в общественном пространстве, форма становится образом. Эта выставка — атлас образов революции, от Гойи до наших дней, что составлен по методу художника Аби Варбурга, до сих пор успешно прикидывавшегося ученым-иконологом, его преданным поклонником и исследователем Жоржем Диди-Юберманом.

Анри Мишо. «Без названия», 1975 год

Фото: Jean-Louis Losi / ADAGP, Paris, 2016

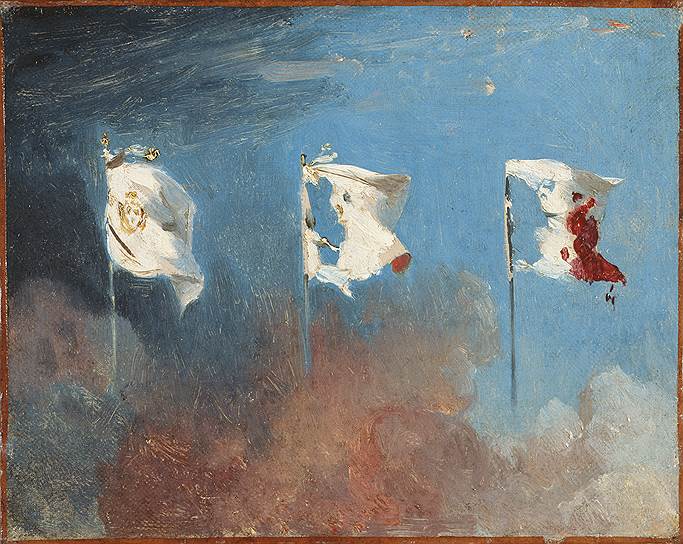

Из мрака и хаоса рождаются цвет и форма. Из ничего, из темноты и серости — из Всемирного потопа чернильных затеков пера Виктора Гюго или из цунами размашистых мазков кисти Анри Мишо, так похожих друг на друга, хоть между лирическими абстракциями обоих революционеров, романизма и сюрреализма, более ста лет, из наслоений пыли, осевшей на "Большом стекле" Марселя Дюшана и заботливо сохраненной Маном Реем, возникает алое пятно. Парит в отчаянно голубых небесах пластиковым пакетом на фотографии Денниса Адамса или пляшет, покорное вентилятору, "Красной лентой" на видео Романа Зигнера. Пятно обретает очертания алого знамени — пусть офорты Кете Кольвиц и фотографии Тины Модотти черно-белые, но знамена на них краснее крови. Ведь истории революций пишутся кровью, как в "Мясной книге" Артура Барриу.

Цвет и форма преображаются в смыслы. Революция — это утопия. Вера движет горами, и армия добровольцев с Франсисом Алюсом во главе, вооружившись лопатами, сдвигает на несколько сантиметров целую дюну в окрестностях Лимы. И Сабуро Мураками идет напролом сквозь бумажные стены, и Тадеуш Кантор дирижирует прибоем, возвышаясь — при полном параде, в концертном фраке — средь волн на дирижерском мостике. Революция — это душевный подъем, возводящий безымянного бойца Гюстава Курбе на баррикаду и сажающий некоего отважного "дон кихота" Альберто Корды верхом на фонарь над заполненной ликующими кубинцами площадью Гаваны. Революция — это достоинство. И Фортино Самано — руки в карманах, сигара в зубах — улыбается презрительно и насмешливо, глядя прямо в лицо расстрельной команде. Революция — это казни восставших детей и слезы матерей. И Жоан Миро — закорючки черного, кляксы и штрихи красного, синего и желтого — пишет то ли дневник, то ли требование о помиловании, пишет днями и месяцами — до тех пор, пока смертный приговор Сальвадору Пуч-и-Антику не приводится в исполнение. Но ряды повстанцев лишь ширятся и на место убитых встают другие борцы — от Гойи до наших дней.

Гюстав Курбе. «Человек на баррикадах», 1848 год

Фото: Musee Carnavalet / Roger-Viollet.

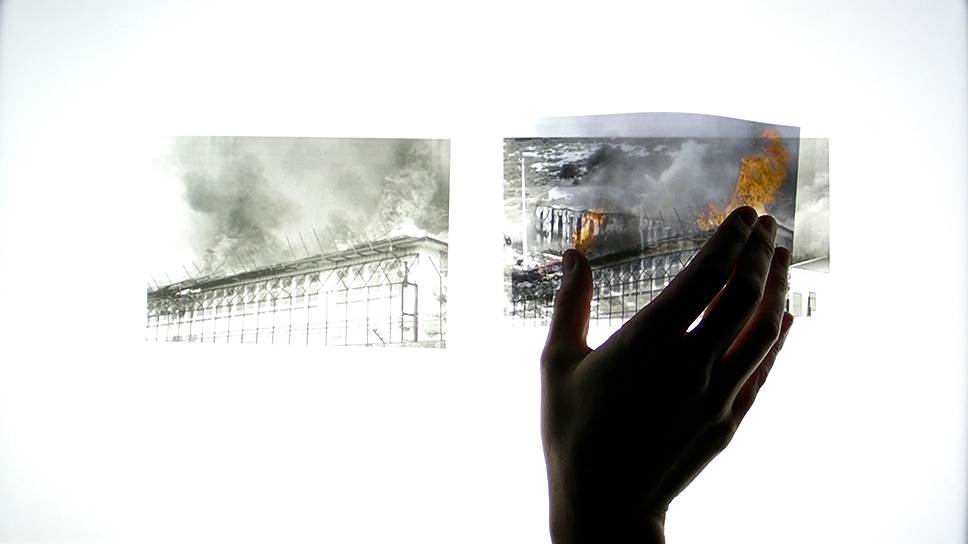

Впрочем, "наших" дней в Же-де-Пом почитай что нет. Но и нас как единого "мы" не существует — накануне столетия самого красного дня своего календаря мы не знаем, как правильно: "революция" или "переворот", "Великая" или не то чтобы, с прописной или можно обойтись строчной. Этому разобщенному и распадающемуся "мы" нечем будет потешить национальную гордость на парижской революционной выставке. Разве что газетой "Известия", но не той, про какую подробно пишут у нас в школьных учебниках, а "Известиями Временного революционного комитета матросов, красноармейцев и рабочих города Кронштадта" — с Кронштадтского восстания, утопленного в крови по приказу товарищей Ленина и Троцкого, начинается, по Диди-Юберману, история советских репрессий. С этими "Известиями" неплохо рифмуется "текстовая аккумуляция" леттриста Жиля Жозефа Вольмана, составленная в 1968-м из газетных сообщений о вводе советских войск в Прагу,— как продолжение все той же истории. Да еще в кинопрограмме показывают "Стачку" Сергея Эйзенштейна и "Кубу" Михаила Калатозова, празднуя русскую эстетическую революцию. И, наверное, вспоминая беньяминовскую эстетизацию политики.

Но не русские революции — самая удивительная лакуна в "Восстаниях" Диди-Юбермана. Ни товарищей Ленина и Троцкого, ни Фиделя, ни Че — никаких икон вождей и диктаторов. На афише — фотография Жиля Карона: август 1969-го, беспорядки в Лондондерри, хрупкие фигурки, юноша и девушка, со спины, в руках булыжники, оружие пролетариата. Из тотальной войны образов (см. "Битва картин" Уильяма Хогарта) и слов (см. "Ноябрьская революция. Баррикада из газет" Вилли Ремера), разыгрывающейся на наших глазах, возникает демократическая идея, что подлинный герой революции всегда коллективен и анонимен. Что ее, революцию, составляют бесчисленные тела и тексты, как в огромном коллаже-лозунге Зигмара Польке "За красную Швейцарию". И что анонимный художник, а таковых тут примерно половина, и коллективный философ вносят в ее перманентное дело свой посильный вклад — от Гойи до наших дней.

"Soulevements". Париж, Jeu de Paume, до 15 января