Как устроен город

Проект Григория Ревзина

Фото: Reuters

спецпроект

Как устроен город

Проект Григория Ревзина

Улица

Улица

Париж, бульвар Капуцинок

Фото: AFP / Roger Viollet

"Я видела его только однажды, на слушаниях... Он пришел ненадолго. Никому из нас не удалось выступить, потому что чиновникам всегда дают высказаться первыми, и они уходят, не выслушав людей. Он был в ярости. Он говорил: "Никто не имеет ничего против — никто, никто, никто, только эта кучка мамаш!!!"" Так Джейн Джекобс, едва ли не самая известная фигура "нового урбанизма", описывает свою встречу с "главным строителем" Америки Робертом Мозесом. Каждый, кто бывал на общественных слушаниях, легко узнает эту сцену.

Степень ярости Мозеса можно себе представить. Роберт Мозес к середине 1960-х провел в Нью-Йорке два ЭКСПО, создал десятки парков, построил мосты и хайвеи, каскад гидростанций, 10 больших открытых плавательных бассейнов и т.д. Джекобс была 50-летняя дама, мать двоих детей, журналистка-фрилансер, пишущая про городскую жизнь. Она разрушила планы человека, которого за 20 лет до описываемых событий не смог победить Франклин Рузвельт (президент хотел строить дороги, Мозес построил 16-километровую парковую зону на Лонг-Айленде). Думаю, с того времени знающие люди на слушаниях выставляют против профессионала, чей авторитет не подлежит сомнению, общественницу-интеллектуалку, мать двоих детей.

Мозес продвигал проект Lomex, магистраль, соединяющую Нью-Джерси с Лонг-Айлендом. Для этого требовалось снести 416 зданий, выселить 2200 семей, ликвидировать 365 магазинов и 480 мелких бизнесов. Джекобс подняла грандиозную волну, и, кстати, песню протеста для нее сочинил Боб Дилан.

Нельзя сказать, что Мозес был человеком Ле Корбюзье, а если бы им случилось поработать вместе, то скорее это Корбюзье стал бы человеком Мозеса. Но он был человеком поколения Ле Корбюзье. Его страсть к большим магистралям, модернистским небоскребам (ему Нью-Йорк обязан зданием ООН), общественным паркам, спортивным полям в городах — это все программа Корбюзье. Улицу оценило следующие поколение, люди 1968 года.

В том же 1969-м, когда мэр Нью-Йорка Джон Линдсей объявил, что проект Мозеса похоронен, Джо Дассен написал "Елисейские Поля". Саму улицу Елисейские Поля с ее титулом "la plus belle avenue du monde" в ее сегодняшнем виде создал в 1830-х годах граф Рамбюто. Со времен Луи-Филиппа, при котором он был префектом департамента Сены, до 1969-го прошло больше 100 лет. Не уверен, что их за это время никто не воспевал. Но с другой стороны, плохо представляю себе, как авангард или символизм вообще могли высказаться об улице в позитивном смысле. У Бодлера — "хрипела улица, миазмы источая..." У Маяковского — "Улица провалилась, как нос сифилитика..." Улица у них — мерзость, гниение, тьма, ад.

Поколение 1968 года разочаровалось в больших проектах большого бизнеса по технологическому преобразованию мира, но продолжало верить, что его можно преобразовать через ценности новых коммун и традиционных городских сообществ. Их левый идеализм, кстати, до сих пор окрашивает главные тезисы урбанистики. Но тут важнее другое. Улицы оценили тогда, когда их потеряли.

Если бы не скорострельная урбанизация, переселившая в города половину человечества, можно было бы назвать предшествующие 1968 году полвека крестовым походом против улиц. На самом деле улицы не столько уничтожали, сколько строили новые городские пространства без них — Москва без улиц ровно в 10 раз больше той, где улицы есть. Потому что если вы идете по улице, и слева у вас зелень с помойкой, гаражи и за ними железная дорога, а справа тоже зелень, за ней пустырь с дворовой спортплощадкой, потом опять зелень, а за ней — хрущевская пятиэтажка или брежневская девятиэтажка, и в 50 метрах от дороги налево-направо не то что ни одного магазина, кафе, ресторана, а просто ни одного строения — это не улица, хотя формально может называться Дорожной улицей или, например, Зеленоградской. Это сельская дорога, которая пролегает между полями свободных форм с панельным жильем на них.

Впрочем, и уничтожения тоже хватало — во Вторую мировую войну. "У Корбюзье то общее с люфтваффе, что оба потрудились от души над переменой облика Европы. Что позабудут в ярости циклопы, то трезво завершат карандаши",— российские архитекторы, в целом относящиеся к Бродскому с трепетом, свойственным любому советскому интеллигенту, эти строки ему простить не могут, тем более что Роттердам, которому они посвящены, для них является городом образцовым. Забавно, что эта мысль, которая кажется в России поэтически острой и парадоксальной, на Западе имеет статус едва ли не азбучной истины — в лекциях Спиро Костофа для студентов MIT "The City Assembled" ("Монтаж города") она повторяется раз пять, причем каждый раз как сама собой разумеющаяся.

Что касается Корбюзье, то он вполне разделял ту ненависть к улицам, которую испытывали и авангард, и символизм, и предшествующие художественные течения. "Улицы подобны траншеям, прорытым между семиэтажными стенами, за которыми скрыты темные душные колодцы дворов". Корбюзье здесь обличает традиционный город, апеллируя к комплексам поколения, пережившего окопы Первой мировой войны. Вместо этого он предлагал "большие блоки квартир, каждая из которых открыта свету и воздуху и смотрит не на хилые деревья наших сегодняшних бульваров, но на зеленые поля, спортивные площадки и обильные посадки деревьев". Я бы сказал, это и есть Дорожная улица в Москве, только у него эти блоки еще должны стоять на столбах, оставляя первый этаж открытым. Чтобы уж совсем никакой улицы не получалось, а был один простор.

Улицы-траншеи, по мнению Корбюзье, получились из-за дурацкого соединения в одном месте четырех функций — жилья, работы, отдыха и движения. Вдобавок они еще и были кривыми. Корбюзье называл их "дорогами ослов". Чтобы двигаться "дорогой людей", улицы следовало выпрямить, а функции — разделить. Жилые кварталы отделяются от деловых, движение осуществляется по дорогам, жилье отделено от дорог зеленым буфером. Торговлю и услуги он не считал функциями улицы, они отнесены в отдельные здания. Может, поэтому их никогда не хватало в советских микрорайонах.

Химки, район Левобережный

То, что произошло, можно назвать индустриализацией городской жизни. Не в том смысле, что появились заводы. Как производство мебели, одежды, роскоши и т.д. в ХХ веке превратилось из ручного в заводское, так и город превратился в завод по производству жизни. И именно поэтому идеи Корбюзье победили во всем мире. Его талант, дух авангарда и т.д. при всем их значении не победили бы миллионы людей и не увлекли бы сотни правительств. Победила индустриализация жизни, миф мегамашины, как это определяли Эрих Фромм и Льюис Мамфорд, фабрика, позволившая переселить в города половину населения мира. Проблема в том, что этот завод умел производить только очень простые изделия на элементарных станках. А заработал тогда, когда предшествующее кустарное производство достигло шедеврального уровня — великих улиц второй половины XIX — начала ХХ века. В Европе не было таких улиц ни в эпоху готики, ни Ренессанса, ни барокко, ни даже классицизма. Но она к ним долго шла.

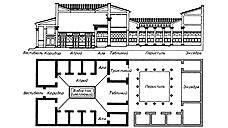

Их не было бы без ганзейских городов. Ганзейский союз, соединявший в XII-XVII веках города Северной Европы, создал городское торговое право, включавшее в себя в том числе и "ганзейский дом" — три окна по фасаду в ширину, три этажа, первый этаж — лавка, и даже если ты ничем не торгуешь, то это все равно помещение, куда может зайти человек с улицы (трактир, офис).

Их не было бы без Гранд-канала в Венеции. В этом городе вместо крепостей благородные семейства с XIII века строили дворцы с фасадами. Роль улиц здесь выполняют каналы (а все сухопутные улицы — это на самом деле переулки, где благородные люди не ходят), а канал — устройство, которое без крепостных стен обеспечивает защиту. Это дало старт ярмарке тщеславия — каждое благородное семейство Венеции ставило на Гранд-канале роскошный дворец, единственная функция которого — демонстрировать процветание. От Венеции эту идею переняла Генуя, потом Флоренция и Рим, а потом — вся остальная Европа. К торговой ганзейской улице добавилась улица людей благородного звания.

И европейской улицы не было бы без Французской революции, которая породила новый тип дома. До нее в одном доме могли жить или члены одной семьи, или братья по духу (монастырь, университет). Но революция объяснила, что в одном доме могут быть квартиры людей, не имеющих друг к другу отношения. Квартира может быть без выхода во двор и без террасы — квартиры требуют окон. К общественному первому этажу и благородному фасаду добавились большие окна и балконы, вместе это создало тип дома, который необходим для великих улиц XIX века.

Этих улиц не было бы без европейских шествий. Они начинаются как религиозные. Первым официальным европейским шествием по улицам было папское possesso. Великая французская революция перевела религиозные шествия в гражданские, оттуда идет традиция демонстраций. Но контрреволюция тут, пожалуй, даже важнее, и недаром лучшая европейская улица создана при Луи-Филиппе.

Это улица, масштаб, пафос, качество которой соответствует революции, но при этом созданная так, чтобы революции больше не было. Вместо революционного шествия по улице должны передвигаться "фланеры" — горожане, которые смотрят витрины магазинов, сидят в кафе, смотрят друг на друга и показывают себя — наслаждаются городской жизнью. Отсюда широкие гранитные тротуары, деревья, лавочки, цветы, отсюда уличные фонари, превращающие улицу в подобие зала для торжеств. Иначе — это улица для прохода праздного одинокого горожанина с пафосом государственного шествия, когда все достижения городской цивилизации работают на частного человека.

Разница между улицами Корбюзье и буржуазными улицами XIX века — это разница между механизмом и социальным институтом. Институт бесконечно сложнее, и его специфика в том, что он никем не придумывается и складывается веками. Улица — это институт равновесия интересов человека и общества, который поддерживает государство, тут масса интересов на одной площадке, и каждый выигрывает от столкновения с другими. Собственнику квартиры не нужно кафе на первом этаже и офис в соседнем доме, но цена его квартиры прямо зависит от того, есть ли кафе, а кафе прямо зависит от того, есть ли офис, а то, как они договорились, определяет качество тротуара на улице и место расположения парковки. В сущности, то невероятное упрощение, которое произвел Корбюзье,— это довольно грустная демонстрация поражения ума в столкновении с историей. История бесконечно сложнее, в ней больше логик, чем четыре функции улицы, которые он решил разделить. Он — едва ли не самый умный архитектор в ХХ веке — ничего не понял в улицах.

Проблема в том, что вся эта сложнейшая система, "балет улиц", как выражалась Джейн Джекобс, не работает без власти. Даже хуже — без доверия к власти. В истории европейских улиц полно случаев, когда власть ослабевает, и собственники начинают захватывать улицу — зданиями, пристройками, галереями, киосками, рекламой. Чем власть сильнее, тем улица шире. У нас власть так сильна, что в Москве, скажем, самые широкие улицы в Европе, но доверия к ней немного. И потому любые попытки власти улучшить улицы воспринимаются как наступление на права людей. Соответствующим образом они и реагируют.

Россия, возможно, самая пострадавшая от Корбюзье страна — улица как механизм внедрена во всех ее 1112 городах. Улицу как институт власть пытается пересадить в них сегодня. Нельзя сказать, что это вполне удается. Но не факт, что все провалится. Нет, наверное, ни одного историка, который высоко оценил бы правление Луи-Филиппа. Нет, наверное, ни одного урбаниста, который не видел бы достоинств Champs-Elysees.

Переулок

Переулок

Перуджа

Фото: Григорий Ревзин

Вступая в переулки, мы оказываемся в области таинственного. Автомобильные навигаторы не прокладывают через них маршруты и поскорей норовят вывести на магистраль. Знакомый программист объяснил мне, что их не удается просчитать — это значит, что хотя переулков не так уж много, но они несчетны, иррациональны. И улица-то редко бывает произведением с четким замыслом, но может таким быть, а вот переулок — никогда. Непонятно, почему он такой и какой в этом смысл.

В словаре Даля такое определение переулка: "ПЕРЕУЛОК, м.— поперечная улка; короткая улица, для связи улиц продольных. Он ходит улками да переулками, крадучись. Глухой переулок, заулок, тупик, из коего нет выхода". "Поперечная улка" предполагает наличие улиц продольных, которым она перечит, что это за продольные улицы, вдоль каких долей они идут, неясно.

Переулок в Москве — тема поэтическая, и это поэзия с ограниченным набором мотивов. Место это, во-первых, чужое: бывает родной дом, родная улица, а родной переулок — это как-то нет. Во-вторых, переулок — это утрата, потеря, место оставленное, следы какой-то прошедшей жизни. Переулок — выпадение из времени не то чтобы прямо в смерть, но в некое никуда. Место небезопасное, одинокое, магическое. Ахматова в стихотворении "Третий Зачатьевский", кажется, собрала все обертоны московского переулка:

Переулочек, переул... / Горло петелькой затянул. / Тянет свежесть с Москва-реки, / В окнах теплятся огоньки. / Как по левой руке — пустырь, / А по правой руке — монастырь, / А напротив — высокий клен / Ночью слушает долгий сон. / Покосился гнилой фонарь — / С колокольни идет звонарь... / Мне бы тот найти образок, / Оттого что мой близок срок. / Мне бы снова мой черный платок, / Мне бы невской воды глоток.

В каждом старом европейском городе есть переулки, больше двух третей из них возникли на месте римских поселений, из римских военных лагерей. Поскольку строительство лагеря было частью военного дела, схема лагеря рационализована до простоты военного устава. В ней есть две главные улицы — Cardo и Decumanus, есть главная площадь на их пересечении, есть прямоугольная сетка улиц вспомогательных, но никаких переулков нет. Переулки самозародились на прямоугольной сетке иррациональным способом.

Сравнение разных по времени планов европейского города чем-то похоже на рассматривание жизни растворов на разграфленном прижимном стеклышке микроскопа, что-то вроде опытов Ионатана Леверкюна из вступления к "Доктору Фаустусу" Томаса Манна. Вот перед нами разграфленная чистая сетка римского лагеря. Вот постепенно на римском плане Urbs vetus ветшает форум, осыпается храм, и через аккуратный квадратик, который он благообразно занимал собой в сетке, вдруг появляется первая тропинка наискосок. Постепенно она перебирается в соседний квартал, потом в следующий, чтобы протоптаться через кварталы до рыночной площади у ворот. Вот на улице появилась — после нашествий, разрушений, чумы — какая-то варварская жизнь. Семья (а это может быть человек сорок) заняла один дом, потом другой, потом — дом на соседней стороне улицы. Улицу они перекрыли, ее вымощенная часть стала внутренним двором их владения, а путь теперь огибает его по маленькой, идущей по задам владения немощеной тропинке внутри квартала. Вот рядом поселилась другая семья, родственная. Вот улица исчезла — вместо нее возник переулок. Вот на плане Urbs Vetus уже виден сегодняшний Орвието.

На востоке то же происходило даже живей, как будто здесь мы видим не сдержанную поросль травы на камнях, а сразу большие охапки кустов. Видно, как на древнем плане Иерусалима появляется какой-то караван, захватывает квартал и перелезает сразу через все его четыре границы. Улицы Дамаска, Кайруана, Иерусалима ведут себя не как европейские, они в свободных отношениях с домами. Дом может перепрыгивать через улицу аркой, на которой располагается жилой этаж, улица может оказаться внутри двора и остановиться. Дублирующего — пусть кривого — прохода никто не создает, улица перекрыта и все. Впрочем, она может убежать на крышу. В Иерусалиме по крышам вы можете пройти от Стены плача почти до храма Гроба Господня, это такой специальный аттракцион — и, по сути, накрышный переулок. Но совершенно обычно и если переулок оканчивается тупиком — это значит, что эта часть улицы находится в совместной собственности соседей. С точки зрения идеи римского лагеря тупиковый переулок — это нонсенс, это лагерь внутри лагеря. В сущности, так оно и есть.

В урбанистике едва ли не с момента нового рождения дисциплины в 1960-х главная тема — городские сообщества. В идеале считается, что каждый горожанин принадлежит какому-то сообществу, что множество горожан делится на сообщества без остатка, а если мы не выяснили, к какому кто принадлежит, это проблема исследователя. В реальности города, в особенности большого, сообществ совсем не так много, как хотелось бы урбанистам, а уж территориальных, соседских сообществ совсем не видно до того момента, пока кто-нибудь не решит что-нибудь снести или построить по соседству. Тут все соседи ненадолго объединяются.

Но в старых, средневековых городах такие территориальные сообщества были. Это могли быть большие семьи, роды, как в раннем Средневековье, которое я описал, позднее это были цеха, сообщества ремесленников, селившихся рядом. У них были свои территории, слободы, "доли" в городе, и по границам шли продольные улицы, а внутри были переулки. И это были не столько частные, сколько не вполне общегородские пространства — на ночь они перекрывались рогатками, а иногда даже имели ворота. Через них и шли переулки.

С этими сообществами вообще-то интересно. Их вовсю теперь изучают — и исторические, и сегодняшние (как, например, сообщество малайской домашней прислуги в Гонконге). Это антропологические исследования — то есть изучение бытовой культуры, языка, системы ценностей, повестки дня, ареала распространения. Может быть, из-за этой антропологичности описания сообщества эти оказываются удивительно похожи на какие-то племена. Вот как бы есть Северная Америка, и там были индейские племена — сиу, апачи, делавары. А есть Париж, и там тоже были племена — студенты, нотариусы, ткачи. У каждого своя ментальность, костюм, обычаи, ценности, места обитания — много чего, развитая культура. Единственное, чего нет,— это истории, то есть вся история сводится к тому, что они были и исчезли. Это именно что культура племени, где время если и течет, то как-то не вполне понятно, куда и зачем. Что-то вроде "эх, время, в котором стоим" из "Сандро из Чегема" у Искандера.

В центре, где переулки есть, породивших их людей не осталось. Все эти молочники, денежники, лучники, серебряники, прихожане церкви Спаса на Песках, Власия, Афанасия и т.д. Но от них осталось чувство бывшей жизни. Чувство племени, которое жило в городе, как в деревне, у себя, где все друг друга знали и проводили досуг, наблюдая, кто прошел мимо окна. Вымороченность и таинственность, чуждость и странная притягательность, чувство утраты и выпадение из времени. Магия места — след его верований и ценностей, может быть, и не высказанных, но сохраненных городской морфологией. Поэтика переулка есть след исчезнувшего сообщества.

Не то чтобы такой тип существования был незнаком сегодняшнему городу. Когда-то мы под руководством архитектора Юрия Григоряна проводили исследование "Археология периферии" про спальные районы Москвы. Я с удивлением узнал, что большинство жителей спальных районов — больше 60% — практически никогда их не покидают (раз в неделю ездят к родственникам или за покупками), годами не бывают в центре города и мало знают о том, что там происходит. То же случилось, когда московское правительство попыталось узнать реакцию жителей на собянинское благоустройство — многие москвичи просто не подозревали, что оно произошло. В спальных районах брежневского времени среда очень мало изменилась с позднесоветского времени — волны девелопмента и модернизации среды почти не докатывались туда. В принципе, можно описать это как жизнь деревни на окраине большой земли Москва, как некое племя позднесоветских людей, время для которых остановилось вместе со смертью Леонида Ильича. Если бы не типовая застройка, они вполне могли бы быть жителями какого-нибудь Олимпийского или Фестивального переулка. Но, к сожалению, система Корбюзье разрушила соответствующую морфологию и сегодняшние формы города не дают им возможности проявить себя. Они сидят на зеленой полянке вокруг своей двенадцатиэтажки, повторяя на новом витке исторической спирали более архаические, чем переулки, догородские, по сути, формы расселения.

Я не слишком разделяю любовь урбанизма к сообществам. Мне кажется, главное достоинство мегаполиса заключается в возможности жить не опознаваемым окружающими. В возможности жить одному, сохраняя известную дистанцию в отношении людей, не расширяя круг знакомств и не без удовольствия прекращая оказавшиеся неудачными. Большой город как социальное устройство хорош тем, что предлагает цивилизованные правила мизантропии — в деревне эта отстраненная вежливость непринадлежности другим недоступна. Но, с другой стороны, возможность пройти по касательной чужой жизни — одно из богатств города, удовлетворяющая естественное чувство человеческого любопытства. Эту возможность и предоставляет переулок. Здесь ничего не продают, здесь нет кафе и ресторанов, здесь ты никому не нужен и тебе не нужен никто — ты просто чувствуешь присутствие чужой жизни. Отчасти это родственно прогулкам по лесу из любопытства — и кстати, это приятнее делать осенью, когда птицы уже улетели и не так галдят.

Ты даже можешь начать мечтать о том, как было бы хорошо жить вот в таком переулке и чтобы вокруг жили твои друзья, знакомые, и вместе это было бы интересно и наполнено смыслом. Вероятно, это атавистическое стремление к стадности. Но интересно, удастся ли кому-нибудь в будущем опять создать переулок. Я даже однажды предложил своему другу, большому девелоперу, строящему целые города в духе "нового урбанизма", рекламный слоган "новые города с переулками". Морфологически кварталы, которые он строит, позволяли это сделать. Но он, подумав, отклонил предложение.

Площадь

Площадь

Площадь Сан-Марко в Венеции

Фото: Григорий Ревзин

Не то чтобы слово "майдан" вошло в русский язык благодаря Татьяне и Сергею Никитиным, но и не то чтобы без них — зазвучало оно в их песне "Переведи меня через майдан". Стихи написал будущий редактор "Огонька" Виталий Коротич, перевела с украинского Юнна Мориц. Последняя строфа у нее звучит так: "Майдана океан // Качнулся, взял и вел его в тумане, // Когда упал он мертвым на майдане... // А поля не было, где кончился майдан". Неожиданное появление (непоявление) "поля", которого никто и не ждал там, за майданом, мне кажется, отсылает к Пастернаку: "И неотвратим конец пути. // Я один, все тонет в фарисействе. // Жизнь прожить — не поле перейти". Майдан оказывается метафорой жизни, перейти через него невозможно — он бескрайний (океан), можно только утонуть по пути.

Строки приобрели иное звучание, когда ни Украине, ни России благополучно перейти через майдан не удалось, что, впрочем, подтверждает тезис о его бескрайности. Урбаниста здесь должна заинтересовать не политика, а феномен площади, которая нигде не кончается. Должен сказать, это, на мой взгляд, очень русский образ площади. "На Красной площади всего круглей земля" — хотя Осип Мандельштам произнес это в тяжелый момент своей жизни, но образ площади, проявляющей шарообразность земли, предъявляющей нам землю как шар, это гениально. И я не представляю себе ни одной европейской площади, где бы это можно было увидеть так же. Даже площадь Сан-Марко, "самый прекрасный бальный зал Европы", по определению Наполеона, показывает нам весь город Венецию, но не землю как таковую.

Зато, пожалуй, я назову некоторое количество площадей восточных с похожими качествами.

В 1711 году Корнелис де Брюйн, голландский путешественник, художник и писатель, совершил путешествие в Индию и Иран через Россию, описал его и издал со своими рисунками. В отличие от д-ра ист. наук В.Р. Мединского я не считаю это сочинение окончательно клеветническим, впрочем, в любом случае меня интересует не Россия, а Иран. Де Брюйн попал в Исфахан при Солтане Хусейне, последнем падишахе из династии Сефевидов, азербайджанской (или курдской, или туркоманской) династии правителей Ирана. Через десять лет после его путешествия Хусейна свергнут афганцы, начнутся безобразия, но в тот момент Исфахан — огромный процветающий город. На одной картине де Брюйна, однако, это огромное пустое место с крошечными строениями по краям. На другой — "Вид Майдана" — это некий холм, как бы лысый череп земли, укрытый бесконечными тряпичными навесами, под которыми торгуют, а скорее даже как-то живут торговцы, тут и там появляются верблюды.

Был такой русский, а впоследствии американский историк Михаил Иванович Ростовцев, исследователь Рима и римского Востока, ему принадлежит термин "караванные города". Это те, которые возникли на пути из Китая и Индии в Европу, их десятки, и жизнь их длится от античности до позднего Средневековья. Европейские торговые города (как Брюгге или Амстердам) возникали вокруг портов, но пустыня — то же море, только вместо кораблей верблюды, а вместо порта — майдан. Это огромные пространства, совершенно несопоставимые с размером города, жители города — это фактически обслуживающие майдан местные рабочие, а караваны останавливаются на самом майдане (или позднее в караван-сараях) во временных палатках. Когда караваны уходят, город кажется совершенно пустым. В сущности, это город для кочевников, пасущих товары.

Вот в этих городах и появляются площади, размеры которых позволяют заметить округлость земли. Позднесредневековая Москва — место встречи Востока и Запада, между европейским замком, Castello, как называют Кремль иностранные путешественники, и citta (откуда, как мне нравится думать, название Китай-город) располагается бескрайнее пустое место, нынешняя Красная площадь, русский майдан, как бы помнящий о бескрайних пространствах, где движутся купеческие караваны. И все Средневековье она была заполнена телегами с товарами, которые подвозили в Москву купцы.

В русском языке возникла смешная аберрация: английская "square" превратилась в "сквер", потому что их square — это, конечно, никакая не площадь, она не доросла до нужного размера, это разве что сквер. Размер площади европейского города почти никогда не бывает больше 100 метров в длину, это же максимальный размер квартала,— и площадь, собственно, и представляет собой пропущенный застройкой квартал. По русским, или ташкентским, или исфаханским меркам она крошечная, там не поместится и 50 верблюдов. Но у нее иная функция — на ней должно помещаться местное население, собирающееся для решения своих коммунальных вопросов. Верблюдов и не предполагается. Эта площадь — порождение не кочевой торговли, но оседлой коммунальности. И даже тогда, когда мы имеем дело с великими городами, как Венеция или Сиена, это все равно камерное по азиатским меркам событие. "Прекрасный бальный зал Европы" — это все же бальный зал, бал — это мероприятие не для чужих караванов, но для своих гостей. Конечно, и в Европе были торговые площади, но они делались по образцу и подобию вот этих, коммунальных. Главная торговая площадь Венеции — это площадь рядом с мостом Риальто, и по сравнению с Сан-Марко это крошечное пустое место в плотной сети переулков и дворцов. Что соответствует некой иерархии ценностей, где бал стоит несколько выше базара.

В урбанистике есть понятие "общественное пространство", и сейчас все очень увлечены этими пространствами. Определение общественного пространства в любом тексте начинается со слов: это не только площадь, но и улица, бульвар, набережная и т. д.— и из этих слов как бы отчаянно прорывается: это прежде всего площадь, площадь и еще раз площадь. Я вообще-то не уверен, что общественное пространство это самое большое достоинство города, поскольку главная его функция — социальный контроль. Жизнь на площади — это жизнь под социальным контролем, и, собственно, ее основная функция — в экспликации правил контроля, принятых в данном социуме.

Но, даже учитывая это обстоятельство, признаем, что социальный контроль на базаре и на балу — это несколько разные вещи. Коммунальные площади европейских городов работают как своеобразные открытые гостиные, и сам обиход — кафе, столик, официант — примерно те же, что в лобби гостиницы или на приеме. Правила базарной площади определяются торговой культурой, а караваны купцов непредставимы без разбойников. Часто (как в варяжской — то есть русской — торговле) это вообще одно и то же, и майдан — место не то чтобы бранное, но не без того. На приемах редко разговаривают матом, а на базарной площади редко без него обходятся. В гостиной трудно представить себе вора-карманника, но щипач на базаре — это древняя и в известном смысле респектабельная профессия, требующая таланта и обучения. Дико представить себе наряд милиции, пришедший на бал. Это почти так же странно, как Красная площадь вообще без ментов — как? — где? — что случилось?

Социальный контроль — он же и мера свободы. Коммунальная площадь — это пространственное выражение устойчивой немецкой формулы "воздух города делает свободным". Сегодняшний урбанист скажет "воздух города делает обязанным". Коммунальная жизнь — это бесконечное перераспределение тягот и обязанностей, бюргеры постоянно решают, кто на этот срок выбирается в тот магистрат, кто в этот, кто какие налоги в каком году платит, кто отвечает за вывоз мусора, а кто за ремонт стены. Тут особенно не оторвешься. А майдан — это воля. Ты обмениваешься с другими, незнакомыми тебе людьми, и не только деньгами и товарами — еще и социальным вниманием, новостями, необычным поведением, настроением. На майдане встречаются потребители и производители чудес, здесь можно увидеть и клетку с котом с надписью "зверь, именуемый кот", и бородатую женщину, и мужика, прибившего к брусчатке свою мошонку.

Естественно, власть — а, как написал Спиро Костоф, "рано или поздно власть приходит на любую площадь", вот и бывшая коммунальная площадь Флоренции становится дворцовой площадью Медичи,— стремится как-то контролировать эти отношения свободы и обмена. Но контролировать свободу собраний на приемах и балах — это не то, что контролировать вольницу на майдане. Одно дело промасленная ветошь, другое — пороховой склад: одно иногда и очень медленно воспламеняется, а другое взрывается мгновенно. В одном случае — как на Уолл-стрит — власть применяет дубинки, а в другом — как на Тяньаньмэнь — танки. Россия между Востоком и Западом, поэтому русское предъявление власти на площади своеобразно.

Если мы посмотрим на историю Красной площади, то в социальном смысле вся она, начиная с указа Бориса Годунова, повелевшего убрать все торговые палатки, запретить торговлю с телег и вытеснить весь этот сброд в торговые ряды, из которых вырос ГУМ, и до возбудившихся до состояния нервного срыва чиновников и депутатов, выкинувших в 2013 году с Красной площади выставочный павильон Louis Vuitton,— это история зачистки Красной площади от вольных торгующих элементов. Идеальная русская площадь — пустая, зачищенная поверхность перед райкомом, горкомом, обкомом и, наконец, Кремлем. Учитывая цену городской земли, это довольно роскошно. Репрезентацией власти является пустота, пустота без конца и без края, безграничная пустота.

Это несколько бесчеловечно и, я бы даже сказал, бесконечно далеко от идеалов friendly-city. В конце XIX века российская власть осознала это обстоятельство и стала засаживать бесконечную пустоту площадей Санкт-Петербурга какими-то кустиками и сквериками — так появились Адмиралтейский сад или сквер Александринского театра. Полагаю, что в известном смысле нынешнее благоустройство можно рассматривать как продолжение той же традиции. Тут есть минусы и плюсы, сказано же, что враждебные элементы лучше уничтожать на дальних рубежах, а не ждать, пока они заявятся к тебе на площадь.

Но вот парадокс. В 2009 году я в силу странных жизненных обстоятельств оказался членом Градостроительного совета Сколково. Жак Херцог и Пьер де Мерон с одной стороны въездной площади проектировали Университет, Жан Пистр с другой проектировал огромное, напоминающее терминал аэропорта здание технопарка. Саму площадь длиной в полтора километра они оставляли совершенно пустой, она открывалась в поля, в горизонт, где маленькой букашкой маячило здание МГУ. Дорогие Пьер, Жан и Жак,— убеждал я их,— а нельзя ли нам маленькую, уютную, закрытую европейскую площадь, площадь-гостиную, зальную площадь. Это так по-европейски, так по-университетски! У нас такой ни одной нет! Они возмущались, негодовали и высмеивали мою провинциальность. Посмотрите, какой здесь простор! Какое величие! Какое единение с природой! Не убедил.

Парк

Парк

Эдуард Мане. «Завтрак на траве», 1863 год

Фото: Музей Орсе, Париж

"Царскосельская статуя" Пушкина написана в 1830 году. Как это ни хрестоматийно, я процитирую:

"Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила. // Дева печально сидит, праздный держа черепок. // Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой; // Дева, над вечной струей, вечно печальна сидит".

Примерно через 30 лет Алексей Константинович Толстой продолжил это двумя строками:

"Чуда не вижу я тут. Генерал-лейтенант Захаржевский, // В урне той дно просверлив, воду провел чрез нее".

Ничего святого у человека не было.

В 1982 году Дмитрий Лихачев выпустил книжку "Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей" — прекрасную, но она заканчивается английским живописным садом, 1830-ми, когда Пушкин и написал свой экфрасис. Что интересно, другие, не столь прекрасные книжки по предмету тоже, как правило, заканчиваются этим периодом. Как будто до 1830-х в парках была и поэзия, и семантика, а после — только генерал-лейтенант Захаржевский.

Проблема в том, что все те парки, о которых рассказывал академик Лихачев, не городские, а загородные. Это совсем другое устройство. При этом городской парк как тип появился после того, как из парков ушли семантика с поэзией. Там был небольшой промежуточный период в конце XVIII — начале XIX века, когда разнообразные просветители пытались привить горожанам вкус к прекрасному, доброму и вечному путем снятия ограничений на посещение аристократических парков для всех горожан, но это только способствовало постепенному изгнанию из парков мифологических смыслов. Вряд ли кому-нибудь придет в голову искать образ рая в саду имени Баумана, даже если он и был в первоначальном голицынском саду. Что же касается новых публичных парков, они понятной семантики были лишены изначально. Даже самые известные из них — возьмите хотя бы Central Park в Нью-Йорке Фредерика Ло Олмстеда — не про Олимп или Парнас, а про растительность как таковую. Качество воздуха, воды, состояние растительного покрова, ливневка, канализация — заботы в духе генерала Захаржевского.

Если попросить Google найти проекты благоустройства городского пространства — public space design,— то вы получите бесконечный ряд картинок газонов, клумб, живых изгородей, аллей и отдельных деревьев. Неважно, что благоустраивается: улица, бульвар, площадь или набережная. Газоны с шезлонгами или просто трава для возлежания, фонтаны-шутихи, лавочки, столики для пинг-понга, хаф-пайпы, катки и горки зимой — все это насаждается повсеместно. Вдобавок максимально ограничивается автомобильное движение и изгоняются парковки, так что теперь идеальный горожанин — это пеший энтузиаст зелени, и Москва тут не отличается от Парижа и Лондона. Но это значит, что парки выбрались за свои ограды и норовят захватить город целиком. Человеческое пространство оккупируется утратившей семантику растительной жизнью. Это находится в известном противоречии с неясностью их смысла.

Впрочем, нашествие парка на город, ставшее сегодня эмблемой friendly city, пугает меньше, чем могло бы, поскольку для нас тут новости нет. Девять десятых Москвы так и устроено: спальные районы и есть гиперпарк с встроенными в него изделиями домостроительных комбинатов. Это прямая реализация провидений Ле Корбюзье — он и считал, что новый город должен состоять из блоков многоквартирных домов, утопающих в зелени. Снести исторические центры, как он предлагал в Париже и в Москве, и заменить их "жилыми единицами" авангарду не удалось, атака захлебнулась в мещанской привязанности горожан к переулкам и дворикам, а государств — к национальным символам. Ну что же, не получилось — это не повод сдаваться. Сегодня мы переживаем вторую авангардную атаку: на город спустили зелень.

Городской парк в Европе — порождение XIX века, эпохи промышленной революции. Круг идей этого времени хрестоматиен — машина, прогресс, капитал, пролетариат, освобождение — и прекрасно выстроен как нарратив сознательно творимой человеком истории, пути в светлое будущее. Есть, впрочем, идея, которая в этот ряд не вписывается, поскольку в будущее не устремлена, но тоже имеет непосредственное отношение к паркам: руссоистский человек. Человек Руссо, который деконструирует все институты цивилизации — собственность, власть, церковь, образование, искусство и т. д.— на том основании, что в природе ничего этого нет — и, следовательно, все это противоестественно. Следует вернуться к природе и соединиться с ней. Это и было смыслом новых городских парков. В них горожане — прежде всего городские низы, рабочие люди, которых раньше в парки не пускали,— могли приобщиться к природе как истине. Парк в этом понимании не образ высшего мира, но истина природы сама по себе.

Именно поэтому он утрачивает мифологические и аллегорические смыслы, ему не нужно ничего обозначать — растительность сама по себе есть высший смысл. XIX век наполнен разнообразными экспериментами предпринимателей-филантропов и друзей человечества по созданию идеальных форм жизни для рабочих. Парки становятся если не обязательной, то всегда желательной частью американских company town (это то, из чего потом выросли наши моногорода) — если ты строишь фабрику, где будут работать, подумай о парке, где будут отдыхать.

Конкретные европейские проекты Шарля Фурье, видевшего новый город подобием Версаля с фабриками внутри дворца, Роберта Оуэна, которому был ближе образ барочного монастыря или казарм, Эбенезера Говарда, чей "город-сад" наследовал идеальным городам Ренессанса, или Тони Гарнье, придумавшего современный ленточный индустриальный город, могут сильно отличаться. Но общим было то, что новый индустриальный город должен был состоять из трех частей — жилье, фабрика и парк.

Город оказывается полярной структурой: есть поле естественного — природа, где истина и свобода, и поле противоестественного — фабрика, где машины и эксплуатация. Парк связывается с революцией. Теперь школьникам не надо изучать историю Коммунистической партии и слово "маевка", вероятно, должно перейти в разряд устаревших, но история рабочего движения наполнена парковыми событиями — парки для рабочих оказались главным местом собраний профсоюзов и левой агитации. Лекции в парках изобретены вовсе не белоленточным активизмом, но движением за освобождение рабочего класса.

Впрочем, революция может быть не только социальной. "Завтрак на траве" Эдуарда Мане, пожалуй, самый яркий документ столкновения двух эпох парка — старой, аристократической Европы, где парки наполнены прекрасными нимфами и наядами, и новой — демократической, где они наполнены джентльменами, исполненными критического отношения к порядку буржуазного мира. Их соединение дает нам идею сексуальной революции, все того же естественного человека, избавившегося от сковывающих его условностей.

Есть известная фотография Ле Корбюзье начала 1950-х годов на вилле Кабанон, где он позирует обнаженным, полуобернувшись от абстрактной картины, которую рисует. Не то чтобы во все времена художники добивались больших успехов, рисуя обнаженными, более распространено обнажение модели, но в этот исторический момент нагота была принята и создавала ощущение подлинности создаваемого искусства. Отцы-основатели архитектурного авангарда после Второй мировой войны (как и отцы-основатели художественного в начале ХХ века) разъехались по сельским местностям и часто фотографировались в таком виде. Крах европейской цивилизации, пришедшей ко Второй мировой войне, привел к необыкновенной популярности идеи начать все сначала — вернуться в природу и жить там в простоте естественного человека.

И победное шествие микрорайонов с парками в 1960-е, несомненно, вобрало в себя энергию того послевоенного энтузиазма радикального обновления. Не вполне уверен, но мне кажется, что хиппи унаследовали этот пафос послевоенного авангарда. Идеальный парк ХХ века — это, несомненно, Вудсток 1969 года, соединивший в себе социальную и сексуальную революцию, самое яркое воплощение идей Руссо, которое, вероятно, сильно бы поразило и его самого. Да, Вудсток случился вне большого города, но лишь потому, что городские парки к таким масштабам раскрепощения не были готовы. Собственно, этот смысл парка — освобождение от цивилизации, личное и социальное раскрепощение — никуда не делся и по сию пору, и вовсе не случайно урбанисты в европейских странах — люди радикально левых убеждений. Женщины Нью-Йорка, получившие в 2013 году решение суда, позволяющее им ходить в парках города topless, как признание их социальных прав — прямые наследницы не только Вудстока, но и "Завтрака на траве", и даже "Свободы на баррикадах" Делакруа.

Человека консервативного умонастроения это может раздражать. У Бродского:

"Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла все это — // города, человеков, но для начала зелень. // Стану спать не раздевшись или читать с любого // места чужую книгу, покамест остатки года, // как собака, сбежавшая от слепого, // переходят в положенном месте асфальт. // Свобода..."

Однако эта мизантропия может быть повернута в обратном направлении, в желание, чтобы не город уничтожил зелень, а зелень — города. У нас есть поразительные данные об отношении москвичей к паркам. Москва — очень зеленый город, у нас около 40 кв. м зелени на человека, что в два раза превышает европейские аналоги. Больше 80% москвичей, отвечая на вопрос о том, что примечательного находится рядом с их квартирой, говорят — парк. При этом недостаточное количество зелени стабильно оказывается на третьем месте среди проблем Москвы (после цены ЖКХ и мигрантов) во всех соцопросах. То есть они больше всего любят зелень, у них больше всего зелени и им больше всего не хватает зелени. Некоторые исследователи видят в этом наследие расселения восточнославянских племен в лесной полосе, но мне кажется, что идея более позднего происхождения. За этим стоит непреодолимое желание устроить революцию, послать весь город куда подальше и зажить, наконец, как естественный человек.

Бульвар

Бульвар

Улица, площадь, переулок, двор, парк — это существовало в городах более или менее всегда, с Иерихона и Ура. Бульвар — изобретение новоевропейское, его не было ни в античности, ни в Средние века. Не то чтобы город был такой вещью, в строении которой трудно что-нибудь изобрести — возьмите хоть микрорайоны с панельным жильем,— но трудно изобрести что-нибудь новое так, чтобы оно прижилось. Москву легко представить себе без микрорайонов, но трудно без бульваров. Появление в городе нового места — это улика, она заставляет подозревать, что в городе появился какой-то новый человек, кому оно предназначено.

Бульвары возникли как побочный продукт гонки вооружений — развитие артиллерии привело к тому, что земляные бастионы вокруг городов утратили смысл. Их засадили деревьями (точнее, перестали рубить те, что там росли,— до того корни деревьев использовались как средство укрепления почвы). Само название "бульвар" происходит от голландского bolwerc — "бастион", из-за бастиона Grand Boulewart напротив Бастилии, который в 1670 году первым был превращен в бульвар усилиями Людовика XIV. Атмосфера Парижа эпохи "Трех мушкетеров" более или менее проясняет замысел короля. Брошенные городские стены и рвы были чем-то вроде Парка культуры до правления Сергея Капкова, местом невинных развлечений десантников и пограничников, мушкетеров короля и гвардейцев кардинала, слишком специфическим местом в городе, чтобы и дальше терпеть его наличие. Впрочем, место изменилось, а публика не вполне — в отличие от парков, бывших частной аристократической собственностью, бульвары стали местом демократического приобщения горожан к природе. Некоторый след этого отличия парка от бульвара еще сохраняется в оппозиции высокой поэзии садов и бульварной литературы, хотя, кажется, уже почти стерся.

Правда, бастионы — это не единственный источник происхождения бульвара. Существовал и другой, аристократический. Мария Медичи, вторая жена Генриха IV, была, если верить Генриху Манну, достаточно меланхолической натурой, не слишком счастливой со своим любвеобильным мужем. Из Флоренции она вывезла любимое развлечение — катание на экипажах по аллее (Corso) вдоль реки Арно. Так вдоль Сены у Тюильри появилась в 1616 году аллея Королевы (Cours la Reine). Нововведение подхватили в Мадриде (Прадо), в Риме (где Корсо приводила к Форуму, вокруг которого было принято кататься, рассматривая руины) и в Лондоне (Пэлл-Мэлл, где деревьев в итоге не осталось).

Но при всем различии в социальном положении родителей бульвара у них было одно общее свойство. Они не были горожанами. Аллея — не городское изобретение, обсаженные кипарисами сельские дороги, так восхищающие нас в Тоскане, отмечали пути к аристократическим поместьям (они создавали приятную тень в итальянский полдень, и сажать кипарисы было обязанностью арендаторов). Бульвары на месте стен и валов обозначали границу города, место, где начинаются поля и леса. И то и другое было вторжением в ткань города посторонней, чуждой ему морфологии — парка.

Это не был парк XIX века с его культом природы и свободы, это был ученый парк классической Европы. Осип Мандельштам точно передал то специфическое понимание природы, которое запечатлено в европейских классических парках: "Природа — тот же Рим и отразилась в нем. // Мы видим образы его гражданской мощи // В прозрачном воздухе, как в цирке голубом, // На форуме полей и в колоннаде рощи".

Это идеальный мир античной поэзии и мифологии, населенный нимфами и сатирами, философами и поэтами, и в этой парковой античности не было ничего банальнее, чем сопоставление колонны и дерева. Парки с их зелеными театрами, полянами — залами, рощами — храмами были подобием римских форумов, живым доказательством важной для классической эстетики мысли о единстве архитектуры и природы.

Нас же более всего интересуют колоннады — рощи. В римской античности был один уникальный градостроительный прием — колонная улица, когда вдоль улицы ставилась на всем ее протяжении мраморная колоннада, а за ней могли быть любые частные фасады. Как правило, сами дома, сделанные из кирпича, не сохранялись — оставались только ряды колонн, которые и сегодня поражают нас в римской Африке и Азии, а в XVII веке поражали и в Европе. Аллеи были аналогами этих улиц, и деревья изображали собой колоннады античности.

Разница между бульваром и корсо заключалась в том, что по бульвару гуляли пешком демократические элементы, а по корсо ездили на экипажах аристократические фигуры. Великая французская революция перемешала сословия, и так возник французский бульвар. В нем были разделенные полосы движения для экипажей и пешеходов, их порядок мог меняться — как в Москве, где пешеходы движутся по центру, а транспорт по краям (московские бульвары — классические, они возникли на месте городских стен), или как на некоторых бульварах в Париже, где транспорт в центре (это в основе — аллея). Но главное — не порядок, а то, чем они были разделены — деревьями.

Это создало специфический статус бульвара как несколько постороннего городу места. XIX век открыл фигуру фланера — Бальзак, Гоголь, Бодлер, Эдгар По посвятили фланеру диагностические очерки. Там есть своя если не феноменология, то мифология, детально исследованная Михаилом Ямпольским в завораживающей книжке "Наблюдатель. Очерки истории видения". Фланер был чем-то остро новым, явлением как бы никогда ранее не встречавшимся и требующим легитимации. Шарль де Сент-Бев писал, что фланирование есть "нечто прямо противоположное безделью", Бальзак употребляет формулу "гастрономия для глаза", Бодлер просто воспел фланера. Среди урбанистов принято отдавать внимание этой фигуре, отмечая здесь феномен чисто городского поведения.

При всей развитости этой темы добавлю от себя, что иное, потерявшееся со временем название для этой фигуры — бульвардье. Теперь оно, кажется, осталось только в названии классического коктейля с глубоким, чуть сладковатым вкусом одиночества. Изначально фланер — это тип наблюдателя, прогуливающегося по бульвару, и новизна его, собственно, не в типе поведения, но в его объекте. Он прогуливается по городу точно так же, как прогуливался по парку, наблюдая лишь не пропорции золотого сечения у растений, как это делал Гете, не те возвышенные метафоры, которые вдохновляли Мандельштама, а городскую жизнь.

Город, если это старый, средневековый по происхождению город,— жадная до внимания институция, он тебя постоянно рассматривает, предлагает себя, затягивает в двери, лавки, витрины. От него хочется немного отстраниться, я думаю, традиционные маски, вуали или их современный аналог, темные очки, защищают именно от этого легкого неприличия — жадного рассматривания в упор. Бульвар же создает пространственную фигуру остранения — это такая улица, по которой ты идешь внутри и одновременно в стороне от города. Ты рассматриваешь город как будто из парка, из-за деревьев, с высоты той античной традиции колоннад, которая их породила.

Урбанистика много думает о коммунальности горожанина, его принадлежности к сообществам, включенности в рынки социального капитала или здорового коллективизма (кому что нравится). Но город, помимо институтов коммунальности, порождает и множество институтов одиночества, он создает для этого специальные места, пространства рефлексии, поле "иного" в городе. Откуда ты можешь увидеть происходящее со стороны. Конечно, это поздняя конструкция сознания, соответствующая тому беспокойству "отчуждения" человека от Бытия, которая так волнует классическую европейскую философию. Но мне кажется замечательным, что европейский город создает для этого отчужденного специальную форму пребывания — бульвар.

В невключенности есть достоинство, а может, и известная позитивность. Однажды, кажется, в 2012 году, когда культура Москвы вышла из берегов, я имел беседу с вождем этого разлива Сергеем Капковым. Москвичи, если помните, тогда разгулялись по городу в оппозиционном смысле. Я обращал его внимание, что вот, они отправились вовсе не в приготовленный Парк культуры, а вместо революционного занятия центрального партера ЦПКиО имени Горького произошла романическая прогулка писателей во главе с Григорием Чхартишвили по бульварам и чуть диковатый для русского уха "Оккупай Абай". По моему мнению, это демонстрировало, что граждане не приняли капковские парки как "свое" пространство — они отправились туда, где было принято высказывать свое политическое недовольство еще с горбачевских времен.

Сергей Александрович отвечал в том смысле, что и слава богу. Это доказывало, что белоленточное движение, что бы там ни наговаривали недоброжелатели, нимало с ним не связано. Он был прав в этом, но, к сожалению, урбанистическое доказательство не было принято во внимание теми, кому положено. Что показывает, увы и ах, как у нас мало еще настоящих урбанистов в действующей власти. После отставки Капкова вопрос приобрел чисто академический характер. Но в таком качестве все же остался: почему именно бульвары остаются локусом выражения критической позиции? Мне кажется, для урбанистики это интересный вопрос.

Набережная

Набережная

Набережная реки Фонтанки, Санкт-Петербург

Фото: piter-otel.ru

Вода — это городской мир иной. Как бы вы ни въезжали в город, вам предстоят сначала скучные предместья, потом раздрай срединной зоны и только потом собственно город. Но по воде вы всегда оказываетесь сразу в центре. Как будто прыгаете в центр через портал.

В статье об устройстве набережных Георгий Гольц написал, что здания на московских берегах не должны быть слишком высокими, иначе река покажется узковатой. Они также не должны быть слишком длинными, иначе она будет монотонной. Но и не слишком короткими, не как в Венеции, иначе Москва покажется недостаточно величественной на фоне своей реки.

Вода — это перспективная игрушка. В обычной, сухопутной среде у вас множество масштабных ориентиров — окна, двери, тротуары, машины,— вы хорошо понимаете реальные размеры, и ширина улицы не слишком зависит от высоты зданий, а величественность города мало связана с их длиной. Новый Арбат не кажется уже Старого из-за того, что там высотные здания, а Московский проспект в Петербурге не величественнее Ленинского в Москве, хотя здания тут куда короче. На воде все иначе.

Однажды я поучаствовал в установке памятника Данте и Вергилию в Венеции, против острова Сан-Микеле, который сделал Георгий Франгулян, физически это была бронзовая ладья длиной пять метров с трехметровыми фигурами. Когда памятник установили — в каких-то жалких ста метрах от берега — и мы вернулись на набережную, он превратился в мошку на горизонте, едва различимую с суши. То же с Петром. С воды он кажется пластмассовым солдатиком на макете, из переулка с Остоженки — Кинг-Конгом. Вода играет расстояниями, там нет людей и зданий, там ровная плоскость пустоты, и город постоянно соизмеряет себя с этим.

Набережная — это вопрос того, как сделать эти последние 50 метров на границе бытия. Как должна выглядеть граница с миром иным. Самый простой ответ — превратить эту границу в свалку. В долгой истории городов открытая вода — река или море — ценна несколькими своими свойствами. Во-первых, фортификационно — это препятствие для осаждающего неприятеля. Во-вторых, до распространения железных дорог это самый дешевый способ доставки грузов. В-третьих, это резервуар для сбрасывания нечистот и просто мусора. Все это превращает берега в место, где превалирует мысль хозяйственная, направленная на то, чем бы еще загадить берег. И в большинстве городов, стоя на высоком берегу, метрах в пятидесяти от берега, вы видите величественную пустоту пространства, антипод городской подробности и скученности, но эти последние 50 метров непреодолимы — это полоса препятствий. Предположение, что здесь может быть нечто прекрасное, остро и парадоксально.

Я думаю, поэтому очень долго идея набережной никому не приходит в голову. Это очень позднее изобретение. Ни в античном, ни в средневековом, ни в ренессансном, ни даже в барочном городе набережных не было. Они появились в XVIII-XIX веках в новоевропейском городе, и на вопрос о том, что же тут делать, было дано два ответа — набережная высокого и низкого жанра.

Вероятно, изобретателем первых набережных можно назвать Джона Ивлина. В 1666 году он предложил свой план реконструкции Лондона после пожара, не принятый и не исполненный, но много на что повлиявший. Он предполагал оформление западного берега Темзы каменной набережной с величественными лестницами-сходами и триумфальными арками, оформлявшими выход из города к реке. Можно представить себе степень возмущения лондонских лодочников этой вредной затеей — на всем берегу, где раньше каждый бросал свою лодку где хотел, было бы негде припарковаться.

Для возникновения набережной на берегу должно было оказаться нечто такое, что могло бы позволить себе не разгружать грузы непосредственно у своих стен и не сбрасывать нечистоты себе под нос. Поэтому набережная — аристократическое изобретение. Клод Перро в 1667 году строит восточный фасад Лувра и вместе с классицистической колоннадой впервые оформляет набережную. Это около 500 метров берега Сены. В течение следующих ста лет к этому добавляются набережные напротив колледжа Четырех наций и против Военной школы, а вслед за этим в 1760-1770-х начинается грандиозное строительство набережных Санкт-Петербурга. В известном смысле это наш национальный приоритет — Петербург был второй европейской столицей, получившей набережные, и первой, где они были построены в таком масштабе. Рим, Флоренция, Лондон, Берлин и т.д. украсились набережными позже, лишь в XIX веке.

Это изобретение, так же как и бульвар,— результат перенесения в город парковых приемов. Именно в парках XVII века, прежде всего в Версале, вода приобретает особые функции. Вода — символ власти, поскольку это вода покоренная, приведенная в правильный, геометрический вид бассейнов. Это не стихия, не опасность, но картина, зеркало. Прогулка по парку оказывается аналогом посещения картинной галереи, где виды геометрически правильной природы отражаются в правильных зеркалах бассейнов. Король созерцает метафизический порядок своего царства. Но по мере того, как прием распространяется за пределы королевского созерцания, он создает фигуру наблюдателя как такового, уже не связанную с функциями репрезентации власти. Набережные оказываются картинными рамами для обрамления водных зеркал (одновременно с каменными берегами появляются плотины, делающие воду высокой, а течение незаметным), и по этой городской галерее может гулять кто угодно.

Нужно оценить уникальность этого решения — это место для горожанина с особым устройством сознания. В 1823 году Сильвестр Щедрин создал картину "Новый Рим". Это довольно известное произведение, встречающееся во всех историях русского пейзажа как первый пример российского пленэра. На картине — вид на замок Святого Ангела с левого берега Тибра, примерно от нынешнего моста Умберто I. Щедрин рисовал по гравюре Пиранези 1750-х из серии "Виды Рима", которые, видимо, к 1820-м превратились в своего рода путеводитель для туристов. Набережной у Тибра еще нет, на первом плане лодки и рыбаки, человек двадцать, заняты своими лодками и разговорами. С позиций урбанистики можно сказать, что там у них, вероятно, какое-то рыбацкое сообщество — можно ведь представить себе устойчивое сообщество на реке. Но не на набережной. Набережная — это прогулки, созерцание, размышление, но не коммунальная жизнь. Набережная — это пространственный институт городского одиночества. Тебя помещают на границу с миром иным, вырывают из повседневного контекста и заставляют взглянуть на все из позиции постороннего.

Это роскошный партер перед пустой сценой бытия. Он роскошно обставлен. Кроме Версаля есть еще Венеция. В Венеции изначально нет набережных, дома стоят вплотную к воде, и гулять вдоль воды невозможно, Fondamenta delle Zattere, Fondamenta Schiavoni и Nuove начинают складываться только в XVI веке, а свое мраморное оформление получают уже после Наполеона. Но есть Гранд-канал. Сам образ Гранд-канала, вдоль которого стоят сорок дворцов главных аристократических семейств Венеции, производил неизгладимое впечатление на Европу.

Есть мифология зеркала, ощущаемая скорее интуитивно, и, вероятно, больше женщинами, чем мужчинами. Физически зеркало отражает все, что угодно, но на самом деле только то, что достойно отражения. Это род портрета, а портрет — довольно жесткий инструмент социально-эстетической цензуры. Лиц, достойных отражения в зеркале, сравнительно немного. Если здание представляет собой архитектурное недоразумение, оно редко стремится вылезти поближе к воде для отражения собственного безобразия. Набережная обязывает. Превращаясь в зеркало, вода притягивает к себе ту архитектуру, которая достойна в ней отразиться.

"Отражаемый ежесекундно тысячами квадратных метров текучей серебряной амальгамы, город словно бы постоянно фотографируем рекой, и отснятый метраж впадает в Финский залив, который солнечным днем выглядит как хранилище этих слепящих снимков",— пишет Иосиф Бродский в "Путеводителе по переименованному городу" (перевод Льва Лосева). Это несколько кинематографическое ощущение реки как протекающей мимо тебя киноленты провоцируется эстетической законченностью каждого кадра: кажется, что ты провожаешь взглядом каждый миг созданных кем-то неба и земли и вслед за автором повторяешь: "И это хорошо".

Отражается на этой пленке, разумеется, не только архитектура. В книге Михаила Ямпольского "Наблюдатель" есть восхитительное размышление об облаках. Суть в следующем: открытие Ньютоном преломления света привело в XVIII веке к особому пониманию созерцания небес, когда облака стали пониматься как своеобразная живопись Бога — вот он преломляет облаками чистый свет на цветовой спектр, и так получается мир как картина. В приличном обществе практиковались специальные экскурсии для наблюдения за облаками (почему-то казалось, что особенно удачны они близ Неаполя, и об этом много свидетельств), продавались специальные приборы для наблюдений — стекла с коричневым налетом (для приближения колорита к классической живописи) и зеркала. Увы, это достойное занятие теперь перешло в разряд детских игр с потерянным первоначальным смыслом. Из этого Ямпольский выводит некоторые эксперименты в живописи Уильяма Тернера и метафизический строй этой живописи — попытку зарисовать картину Бога. Это ровно то время — 1800-1850-е,— когда набережные становятся повсеместной принадлежностью европейских городов.

Вода отражает небеса, и созерцание этой небесной живописи и создает уникальность этой среды. Я позволю себе еще одну цитату из Иосифа Бродского, на этот раз из "Набережной неисцелимых". "Я всегда был приверженцем мнения, что Бог или, по крайней мере, Его дух — есть время <...> В любом случае, я всегда считал, что раз Дух Божий носился над водою, вода должна была его отражать. Отсюда моя слабость к воде, к ее складкам, морщинам, ряби и — раз я с Севера — к ее серости. Я просто считаю, что вода есть образ времени" (перевод Григория Дашевского). Изумительно, что город способен соответствовать конструкции такого сознания.

Но увы, оставаться на таком уровне возгонки своего одиночества долго не получается. И отсюда — второй ответ, набережная низкого жанра. Все началось с Брайтона, где в конце XVIII века была устроена первая прогулочная набережная для лондонцев, приехавших в город подышать морским воздухом для поправки здоровья. За Брайтоном последовала в 1822 году Английская набережная в Ницце, далее это пагубное явление распространилось везде. Вместо метафизических набережных великих столиц появились набережные курортные.

Словно специально для того, чтобы снизить философический пафос, повсюду понастроили отелей, баров, ресторанов, местные жители подают креветок, кальмаров, омаров, танцульки, дамы с собачками, адюльтеры. Какое, спрошу я, может быть экзистенциальное одиночество, когда кругом устрицы с шампанским? И это английское изобретение распространилось повсеместно, в XIX веке по Франции и Италии, потом, после Второй мировой,— в Испании, Греции, Турции. Теперь даже если приедешь куда-нибудь на море, а набережной нет (ну как в Сочи), то кажется, что город неполноценный.

В принципе, здесь есть та же эксплуатация границы с иномирностью, что и в высоком жанре — нигде не бывает так весело, как на границе бытия, где ты уже оторвался от повседневности, но еще не перешел в мир иной и весело роишься среди себе подобных. Праздник — это смерть в легком жанре. При некоторых усилиях меланхолического темперамента правильное экзистенциальное состояние можно пережить и на курортной набережной. Помните, у Вертинского: "Потом опустели террасы, / И с пляжа кабинки свезли, / И даже рыбачьи баркасы / В далекое море ушли",— это настроение ближе к делу, но в шансонеточном виде.

Сегодня набережные легкого жанра повсеместно переформатируют по своему образу и подобию высокие. Кафе, рестораны, спортивные приспособления, какое-то идиотское озеленение, прогулочные кораблики с музыкой и танцами и дебаркадеры с тяжелыми развлечениями затыкают, как могут, экзистенциальную брешь в среде города. Без всего этого сегодня город полагается не благоустроенным, так что пока практическая урбанистика еще не добралась повсюду — спешите видеть. Иммануил Кант оставил нам общеизвестное высказывание: "Две вещи на свете наполняют мою душу священным трепетом: звездное небо над головой и нравственный закон внутри нас". С точки зрения урбаниста, оно свидетельствует об отсутствии набережных в Кенигсберге в конце XVIII — начале XIX века (что естественно в силу провинциальности этого города). Иначе бы к этим двум вещам добавилась третья.

Проспект

Проспект

Виа деи Фори Империали, Рим

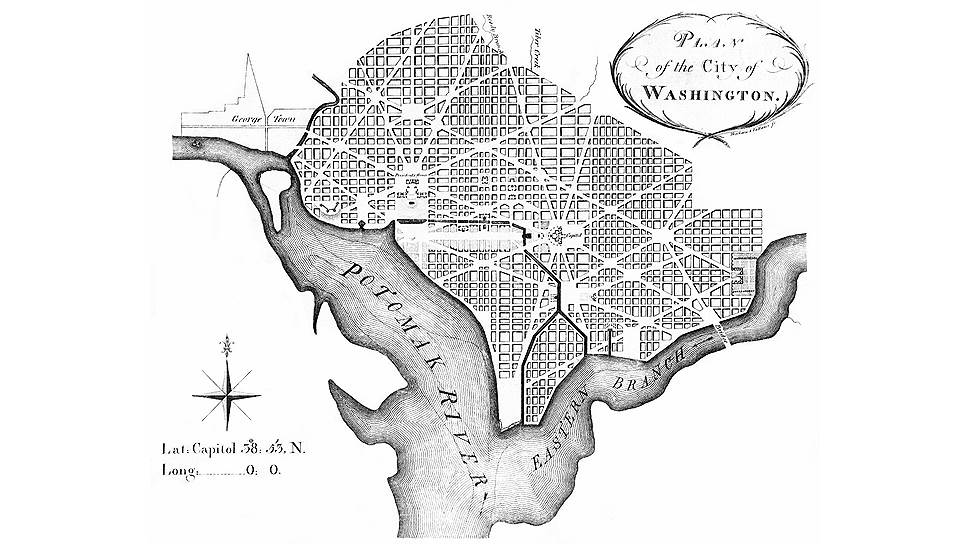

Трезубец на Пьяцца-дель-Пополо в Риме, где сходятся три проспекта, Корсо, Бабуино и Рипетта, задуман Сикстом V в 1580-е годы. Тогда же Андреа Палладио спроектировал первый европейский театр — театр Олимпико в Виченце. Сцена Олимпико — это схождение трех улиц в створ триумфальной арки и площадь перед ней. Можно сказать, что сцена Палладио — это Рим Сикста. Если учесть, что на Пьяцца-дель-Пополо еще в начале XIX века осуществляли публичные казни (что довольно эффектно описано в "Графе Монте-Кристо"), то можно представить себе, какой городской театр придумал папа Сикст.

Проспекты театральны. Этот театр в Европе так устроен, что, где бы ни находился зритель, город — на сцене, и на него смотрят извне. Так же как набережная или бульвар, проспект выбрасывает вас в позицию внешнего наблюдателя, быть может, не представляющего себе хитросплетения городского спектакля, но зато обладающего знанием о мире за его границами. Зритель, как бы туп он ни был, обладает горизонтом большим, чем у героя: он не умирает, когда опускается занавес — напротив, тогда он начинает действовать.

Формальное искусствознание — есть, а в большей степени была такая дисциплина — требует различать красоту осязательную и зрительную. Там много на этом выстроено: противопоставление Ренессанса и барокко, классики и эллинизма, итальянского и немецкого чувства формы. Проспект — это, конечно, красота зрительная, это изобретение барокко, само слово происходит от латинского prospectus — "вид", или немецкого Prospekt — "перспектива". Но в этой зрительной красоте есть осязательный момент. Взгляд приобретает пластику холодного оружия, разрезающего толщу города, и если разрез точен, то это почти физическое удовольствие.

Проспект — это нечто, что возникает поверх. Город уже или есть физически, или мыслится как нечто менее существенное, что потом как-нибудь нарастет, главное — пробить проспекты. Если город прямоугольный, выстроенный в гипподамовой системе, проспекты идут по диагонали, никак не соотнесенной с конкретным квадратом квартала. Если город "органический", то есть улицы следуют хитросплетениям рельефа и собственности, то проспект прямой.

Сикст V, который, собственно, и придумал проспекты, соединил проспектами главные христианские святыни Рима и в створе каждой улицы на площади перед церковью установил обелиск — как восклицательный знак: вот, сюда иди, здесь важное место. Объяснялось это заботой о паломниках, чтобы они не следовали интригам средневековых улиц, а организованно маршировали от мощей к мощам, от чуда к чуду. Это нечто вроде "топ-10" римских святынь, только не в путеводителе, а непосредственно в пространстве, рефлексия Рима на предмет выделения самого главного.

Проспект — это осмысление города, резюме его пространственной структуры, выстраивание логики — набора аксиом и правил вывода — непосредственно в физической реальности. Аксиомы — главные места города, проспекты — правила вывода. Людовик XIV, второй после папы Сикста создатель трезубца проспектов, трех улиц, сходившихся в Версале (символической точкой схода была комната короля), недаром называется "король-солнце". XVII век — время популяризации гелиоцентрической системы, взглядов Галилея и Коперника. Для людей, далеких от астрономии: это такая история, что центр мирового порядка оказался вообще не на Земле, и основание мирского порядка — не крепость, но система координат. Для утверждения такого необычного взгляда на вещи понадобилось больше ста лет, но когда он утвердился, надо было действовать. В Версале, помимо разнообразной солярной символики, эта сетка и проложена — сквозь поселения, леса, воду и землю. И точно так же произошло в Петербурге. Твердью, основанием города оказывается не рельеф, не социальный порядок, не экономика, но система координат на абстрактной плоскости. Все остальное может меняться, здания строиться и сноситься, люди рождаться и умирать, но все будет происходить в этой сетке.

Проспект — не улица. Не слишком важно, есть ли на проспекте магазин, кафе, церковь. Их может вообще не быть — Невский проспект сначала обозначался только линиями деревьев, дома достроились потом. Проспект воздействует именно как перспектива — рамой входа, структурой порядка по краям и точкой схода, шпилем, обелиском или триумфальной аркой. Проспект — это городской телескоп, устройство для соизмерения города с пространством вообще. "Есть бесконечность бегущих проспектов с бесконечностью бегущих пересекающихся призраков. Весь Петербург — бесконечность проспекта, возведенного в энную степень. За Петербургом же — ничего нет". Это — "Петербург" Андрея Белого, переживание точное и острое. "Ничего нет" — это пустота пространства как категории, nihil предъявленной абстракции Космоса.

Разумеется, такой проспект — это манифестация абсолютной власти. Само прорезание городской ткани прямыми есть прямое насилие, прежде всего над людьми. Отчуждение земельной собственности и разрушение зданий до того было обычной мерой в отношении тех, кого коммуна объявляла преступниками и изменниками, папский эдикт 1480 года приравнял к ним тех, чьи земли нужны для общегородских нужд. Современники с ужасом описывали градостроительные преобразования Сикста V: "В душах многих людей, чьи виноградные поля и сады попали под линии улиц, поселился ужас и страх, ради прямых дорог головы летели с плеч". Но это власть не только над людьми. Сама земля была препятствием идеальной геометрии проспектов — как писал Доменико Фонтана, папа Сикст "протянул улицы от одного конца города к другому, не учитывая холмы и низменности, которые эти улицы пересекали, срезав здесь и повысив там, он сделал их ровными и потому самыми красивыми пространствами...". И так действовали все строители проспектов, вплоть до Муссолини, Гитлера и Сталина, проспекты в этом смысле — незаживающие раны, нанесенные властью.

Они не заживают в буквальном смысле. Рисунок Разума на земле работает так же, как рисунок естественного ландшафта. Чем власти больше, тем проспекты шире, и перейти с одной стороны проспекта на другой — это деяние. Жители левой стороны Ленинского проспекта — самые редко встречающиеся посетители Парка культуры среди москвичей. Жители Дорогомиловской полагают Сити дальним пригородом на горизонте. Проспекты работают в городе как урочища, овраги, каналы — они разделяют его на несообщающиеся части.

И потому люди, нацеленные на органическую, естественную жизнь в городе, проспектов избегают. В позднесоветское время среди интеллигенции была распространена своеобразная игра — пересечь город, ни разу не выходя на широкие улицы. Дворами, переулками, сквериками, через заборы — лишь бы нигде не попасть в координаты власти. Это немного напоминает атмосферу "1984" Оруэлла — мы движемся через слепые зоны в зрении Старшего брата. Сегодняшний урбанизм всячески пытается залечить проспекты: озеленить, обставить лавочками, фонарями, пересечь пешеходными переходами — все это напоминает тщательно обработанный косметикой шрам.

Проблема в том, что проспект — не только насилие, но насилие прельстительное. В политологии принято различать две стратегии элиты — установление нужных ей правил исключительно для себя или в виде всеобщего законодательства. Проспекты власть прокладывает, конечно, для себя — как выразился король Фердинанд Неаполитанский, "узкие улицы — это опасность для государства". Бенито Муссолини, разрубивший римские форумы проспектом Империи (теперь Via dei Fori Imperiali), объяснял замысел так: "прямая улица не дает нам потеряться в меандре гамлетических сомнений"; проспект оказывался метафорой политического действия.

Но проспекты нельзя проложить так, чтобы ими могли пользоваться только король, гвардия и министры, а остальные их как бы не видели,— нет, они становятся частью всеобщих законов городского пространства.

Проспект — такое же "иное" города, как бульвар или набережная, он извлекает вас из органики повседневности и заставляет воспринимать его в одиночестве и извне. Но отличие в том, что это не постороннее наблюдение — это вы режете его взглядом, выделяете самое главное, отправляя дорогие подробности жизни на периферию зрения. Проспект — это место, где вы со смущением обнаруживаете в себе родство с абсолютной властью. Конструкция математических координат, логика и иерархия ценностей, рисунок Разума — это то, что делает нас людьми. Проспект — это манифестация суперэго города.

Впрочем, есть и иной путь. Можно весь городской пейзаж превратить в подобие проспекта — превратить дома в одинаковые прямоугольники и расставить их по порядку, избавиться от всякой органики жизни и растворить проспекты в полностью преобразованном математикой ландшафте. Это то, что сделал Ле Корбюзье. В его проспектах нет ничего травмирующего — они просто чуть шире, чем соседние дороги, и на них установлен иной скоростной режим. Когда весь пейзаж — травма разума, отдельные его линии ничем не исключительны. Правда, слово prospectus к ним не очень подходит — смотреть некуда и незачем.

Дом

Дом

Фото: Григорий Собченко

Город на восемь десятых состоит из жилых домов, и в целом они как-то не раздражают. Но вот что поразительно. Стоит начать думать про каждый отдельный дом, и возникают сомнения. Почему он тут стоит? Зачем его здесь построили? Не справедливее было бы, чтобы тут был общественный парк или карусели, а не это?

Политики и девелоперы любят Эйфелеву башню в том смысле, что, когда ее строили, возмущению не было предела, а потом она стала символом Парижа. Рассуждение дурацкое — негодовали, когда строили, а символом стала, когда пристоялась. Так что угодно становится символом. Любой старый дом, каретный ли сарай купчихи Лаптевой, пятиэтажка в Капотне или 14-й корпус Кремля всегда найдут себе жрецов с горящими глазами, зрящими сокрытый символ как наяву. И наоборот, не существует ни одного нового дома, относительно которого никто не высказался бы в том смысле, что вас здесь не стояло. В особенности это касается жилого дома. Про храм, полицию или фабрику — понятно, зачем они нужны. Храм нужен, чтобы молиться, полиция — чтоб был порядок, фабрика — чтобы работать, а вот жилой дом? Просто чтобы жить?

Качество архитектуры не имеет отношения ни к силе негодования, ни к числу негодующих. Это скорее вопрос средней температуры по больнице. Сегодня в Москве негодующих будет много, случаются ситуации менее напряженные, но кто-нибудь находится всегда. В этом и проявляется главная проблема дома. Его неуместность.

Архитекторы борются с ней, и, двигаясь по городу, вы видите ухищрения людей, доказывающих, что их дома имеют право тут находиться. Само желание это доказать выдает их неуверенность в себе. Можно попытаться прописаться в прошлом задним числом. Сделать — старинным декором, обнажением остова — стены дома древними на вид. В том смысле, что я давно уж тут стою, раньше вас занимала. Общество на это реагирует ненавистью к новоделам и их разоблачением как экзистенциальной фальшивки. Можно, наоборот, попытаться зацепиться за будущее и объявить себя стартапом, первой ласточкой. Да, сейчас я кажусь существом неуместным, но в будущем все будут, как я. Это не очень эффективно, потому что города, наши в особенности,— своего рода кладбища первых ласточек, и уж больно много их не взлетело. Можно поставить на незаметность, быть как все. Но тут непонятно, зачем нужен еще один такой же, как другие.

Все это мелкие хитрости по сравнению с куда более принципиальной неуместностью дома. В городе об изобретениях поздних — скажем, трамвае или мэрии — рассуждать легко, а первичные выталкивают тебя в философию. Города состоят из домов, но дом — явление не городское. Дома предшествовали городу и принесли в него свои проблемы.

Любое животное делает вход в свое жилище сообразно форме своего тела. Существует бесконечное множество разных типов дверей, но нет ни одной — от античности до наших дней, деревянных, каменных, железных, стеклянных — в форме человеческого силуэта. Вход в дом человека — прямоугольник. И дальше, внутри, там опять плоскости стен и полов, прямоугольники комнат и коридоров, рамы окон. Архитектура царства Разума в буквальном смысле — ума-разума начальной геометрии. И ничего этого — ни прямоугольника, ни треугольника, ни квадрата — нет в природе. Только круги роднят нас с природой, но они, что мучительно переживали еще древние, иррационально несоизмеримы с квадратами. Человек — существо противоестественное. А дом — граница пространства, где сознание может ощущать себя "как дома".

Задача границы — нормализовать конфликт между сознанием в человеке и его отсутствием во всем остальном. Можно создать стену — чем толще, тем надежнее,— чтобы природа не пробралась. Сооружения античности и Средневековья знают пятиметровые в толщину каменные стены, почти без отверстий. Можно замаскироваться, спрятать дом в природу, отдать стены вьюнам и лианам и принять облик ненавязчивой землянки. Сегодняшние озелененные экологическим сознанием дома живо напоминают город бандерлогов из "Маугли". Можно безнадежно надеяться, что есть высший замысел божественной гармонии, на самом деле природа блага и разумна, и ты своим творческим гением постигаешь божественный порядок, строишь дом в соответствии с ним и вписываешься в мировую гармонию или хотя бы создаешь портал для того, чтобы туда попасть. Примеры — от Палладио до Райта — существуют, хотя их не так много, как решений оставить эту нелепую затею.

Город — это целиком пространство сознания, от ворот до ворот, от окраины до окраины, и даже в пригороде оно растворяется не сразу, хотя там зримо нарастает безумие. О, это чудесное искусственное пространство, где ты повсюду свой! Где мысль о собственной противоестественности если и приходит в голову, то не потому, что окружающая материя нагло тычет тебе в глаза своей естественностью. Оно было бы окончательно прекрасным, если бы не другие люди. Вместо того чтобы выписываться в порядок мировой, приходится прописываться в социальном.

Иван Жолтовский считал, что идеального состояния жилой дом достиг в эпоху Ренессанса, и пытался приспособить образы палаццо Строцци, Ручелаи и Питти к типологии сталинского многоквартирного дома для номенклатуры. Ему это до известной степени удалось — когда ходишь по Флоренции, с неудовольствием ощущаешь за спиной фантомное присутствие Большого Брата. Но при внешнем сходстве флорентийские палаццо и сталинские многоквартирные дома — это совсем разные технические устройства.

Классический европейский дом (как, впрочем, и ближневосточный) — это дом семьи. Семья может быть большая, человек сто, с ней могут жить слуги, гости, часть дома могут сдавать, но все равно это устройство для жизни по принципу "сам с чадами и домочадцами". До Великой французской революции под одной кровлей могли жить родственники, братья по крови, воины — братья по оружию, или монахи — братья по духу. Ну а после нее выяснилось, что все люди — братья. Появляются многоквартирные дома. Это изобретение было принято не всеми и не во всем мире. Англичане, приезжавшие в Париж в XIX веке, поражались, что дома здесь такие большие (семь этажей) и что живут в них чужие друг другу люди — это казалось не вполне приличным. Англосаксонский тип национального жилья принципиально отличается, это особняки или таунхаусы, но не многоквартирные дома. Те же страны, в анамнезе которых радикальные социальные революции XIX-ХХ веков, пошли по пути коммунальности под одной крышей. В России многоквартирные дома стали изготовляться индустриально, и на сегодняшний день в них живет чуть больше половины населения страны. Наш национальный тип жилья — это квартира в панельном доме.