Протестантизм как «розовое христианство»

Почему автор «Немецкого реквиема» примирил агностицизм и лютеранскую традицию

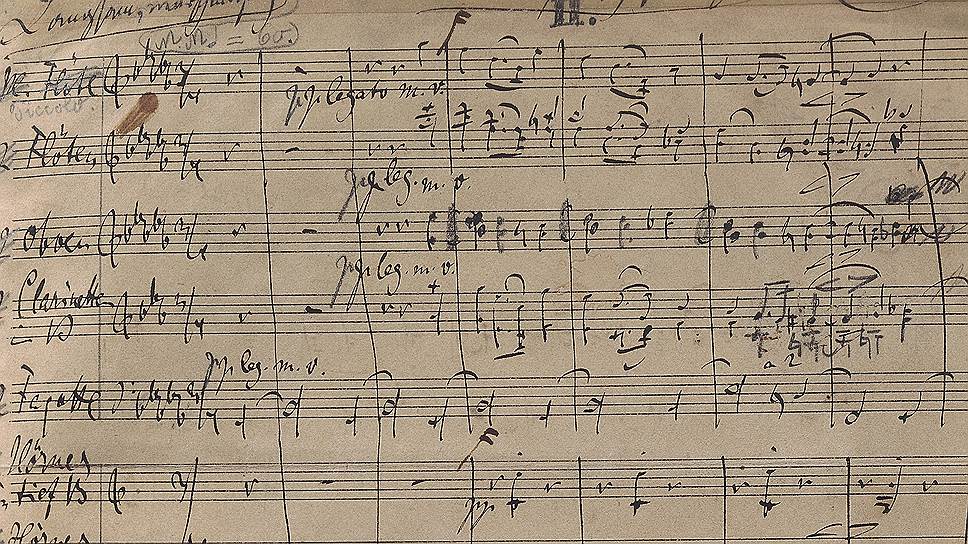

1869 Иоганнес Брамс

Я с радостью пожертвовал бы словом “немецкий” и сделал бы его <“Реквием”> просто “человеческим”. <…> Я выбирал именно тот или иной <библейский> текст, потому что я музыкант, потому что этот текст мне подходил и потому что мне затруднительно было спорить о словоупотреблении с моими досточтимыми “либреттистами”

Из письма Карлу Рейнталеру, 1867 год

Один из крупнейших европейских композиторов второй половины XIX века, важный продолжатель австро-немецкой симфонической традиции. В списке сочинений Брамса — произведения почти всех бытовавших тогда музыкальных жанров, кроме оперы. Его эстетические убеждения и демонстративное преклонение перед авторитетом Бетховена (а также Баха как непревзойденного мастера хорового письма) при жизни навлекали на Брамса упреки в чрезмерном консерватизме и академичности. Позднее, усилиями главным образом Арнольда Шенберга и Альбана Берга, он стал восприниматься как предтеча музыкальных новаций ХХ века.

Есть известнейший мемуар об одной из бесед Иоганнеса Брамса и Антонина Дворжака, случившейся весной 1896 года в Вене. Как вспоминает Йозеф Сук, дворжаков ученик и зять, говорили о религии: «Дворжак, как все знают, был полон искренней, практически детской веры, в то время как взгляды Брамса были совершенно противоположными. «Дворжак, как все знают, был полон искренней, практически детской веры, в то время как взгляды Брамса были совершенно противоположными. “Я слишком много читал Шопенгауэра и смотрю на вещи иначе”,— говорил он… На обратном пути в гостиницу Дворжак был очень молчалив. В конце концов он воскликнул: “Такой человек, такая высокая душа – и не верует, ни во что не верует!”»

Трудно найти биографию Брамса, где не цитируется этот рассказ. Те биографии, что посерьезнее, однако, уточняют, что с мировоззрением композитора не все было так уж до предела однозначно, как представлялось Дворжаку. Что воспитанный в благочестивой лютеранской семье Брамс до самой смерти хранил немецкую Библию, подаренную ему (если так можно сказать, имея в виду, что одариваемый — младенец) на крещение и за последовавшие годы густо испещренную подчеркиваниями и пометками. Что на библейские и богослужебные тексты он написал порядочное количество мотетов для хора, и вряд ли из одного только желания попрактиковаться таким образом в хоровом письме. Что, наконец, его самая масштабная вещь — произведение духовное: если бы Брамс подразумевал иное, так озаглавил бы этот опус «Семь траурных концертштюков» или как-то в этом роде. Но в том и дело, что назвал он его «Немецким реквиемом».

В 1860-е годы заголовок «месса» или там «Te Deum», конечно, уже не подразумевал, что автор предназначает это произведение для исполнения в храме и за богослужением. Но связь таких формальных жанров со старой музыкальной традицией, в которой были вполне однозначные литургические обертоны, все еще воспринималась как живой факт.

И даже свидетели первых исполнений того же «Немецкого реквиема», кстати, делились смутным ощущением, что в церкви эта музыка звучала бы уместнее, нежели в концертном зале. Что само по себе с культурологической точки зрения страшно занятно. Привычный нам филармонический концертный зал — вообще порождение зрелого XIX века, причем по преимуществу именно германского XIX века с его взлетом оркестровой традиции и культуры разнообразных Musikverein'ов. Но оттуда же и восприятие концертного зала как без пяти минут сакрального пространства, как «светской церкви», где вместо иконостаса орган.

В 1880-е, когда «Немецкий реквием» все еще продолжал завоевывать именно что концертные сцены мира, Константин Леонтьев разразился знаменитыми филиппиками в адрес современного ему состояния христианской культуры. «Диоклетианы и даже Борджиа были гораздо менее вредны для христианства, чем многие очень скромные и честные бюргеры нашего времени» — без обиняков утверждал он. А все потому, что пресловутые бюргеры создали себе «розовое христианство», произвольно выбирая из всей церковной традиции только то, что служит понятиям «европейского утилитарного прогресса».

Говорилось это с прицелом на «наших новых писателей», Достоевского и Толстого, но, в принципе, Леонтьев с его гротескным синтезом афонского православия и ницшеанства, как это ни странно, вполне вписывается в большую культурную историю общеевропейского романтизма. Как и «Реквием» Брамса. Просто на немецком материале (особенно более раннем, начала столетия) конфессиональная окраска мировоззренческих и чисто художественных, казалось бы, поисков особенно заметна.

Кто-то из немцев видел в опыте Реформации, обогащенном просвещенческим пафосом XVIII века, единственно возможный залог разумного развития — индивидуального, общественного и культурного. Стоит прибавить — залог уникально германский: при всемирных успехах протестантизма в Германии предпочитали видеть в Реформации прежде всего событие национальной истории, немецким духом взлелеянное.

Кто-то, напротив, от этого опыта в гневе отворачивался: слишком буднично, слишком казенно. Вздохи мировой души, туманный Абсолют, смятенная тоска по идеалу — все это звало скорее к старинной латинствующей мистике, чем к посюстороннему протестантскому рацио. А так чаровавшее романтиков Средневековье было Средневековьем не только замков и трубадуров, но и соборов (и неслучайно, скажем, Шлегель в конце концов демонстративно перешел в католичество).

«Немецкий реквием» оказался на перекрестье этих тенденций, которые, оказывается, все еще оставались актуальны во времена Брамса. Удивительно, но, если взглянуть на карту первых исполнений «Реквиема», мы обнаружим, что успех брамсовскому опусу доставался в городах традиционно протестантских. А в католических Вене или Мюнхене публика и критика поначалу просто недоумевала. Как, вот эта чувствительная лирика, щедро приправленная фугами,— это реквием? А где же Dies irae, где ужас последнего Суда, где предельная мука, где эсхатология?

Брамс действительно ни на какие бы то ни было богослужебные формуляры не ориентировался — просто выбрал ряд подходящих текстов из лютерова перевода Библии, старательно избегая доктринальных вопросов. Многие годы штудируя Баха, уж в этом случае он не мог обойтись без аллюзий на барочную церковную музыку. Все это рецензенты, в зависимости от собственных убеждений, то ругали, то хвалили; и даже вынесенная в название «немецкость» стала предметом споров.

Реквием создавался ровно в то время, когда шла борьба за объединение Германии; «Deutsches Requiem» — это можно было прочитать и как «реквием для всей немецкой нации», «общегерманский реквием», в чем чудилась какая-то претензия на нормативность. Вагнер, претендовавший на статус единственного пророка германского духа, потому так и гневался на брамсов «Реквием». И еще потому, что благостность произведения Брамса, казалось Вагнеру, отдавала тем самым духовным бюргерством, которое страшнее Диоклетианов и Борджиа.

Да, можно расслышать в «Немецком реквиеме» и примирительный отказ от экзистенциального страха (потому что зачем этот страх «утилитарному прогрессу»?). И вежливый художественный жест агностика, который мысли о конце земного бытия, так и быть, облекает в религиозную форму, прибегая к заемным словам о вечном блаженстве и потустороннем утешении. Когда в Страстную пятницу 1868 года «Немецкий реквием» впервые исполнялся в Бремене, дирижер Карл Рейнталер даже дополнил музыку Брамса Бахом и Генделем. Ария из генделевского «Мессии» «Я знаю, что Искупитель мой жив», как представлялось Рейнталеру, придавала слишком размытому посылу «Немецкого реквиема» более явное христианское звучание.

Но можно и заметить, что Брамс апеллирует не только к подчеркнуто протестантской музыкальной генеалогии «Лютер — хоралы — Шютц — Бах», но и к церковной музыке католиков Моцарта и Бетховена. Что образность, музыкальная и текстовая, в «Реквиеме» на самом деле слишком многозначна, и звучащие в шестой части слова «не имеем здесь пребывающего града, но грядущего взыскуем» совершенно не обязательно воспринимать как бессмысленную фигуру речи.

Казалось бы, что может быть более объективным жанром, чем монументальное и многочастное духовное произведение, да еще на заупокойную тематику? Чай, не вокализ и не романс. Но у Брамса на этом материале получилось все равно глубоко субъективное высказывание, прямо рассчитанное на совершенно разные толкования и разные формы сопереживания. Как ни странно, сама укромность, приватность и нелинейность этого высказывания именно «Немецкий реквием» сделали вещью по духу гораздо более близкой Реформации, чем даже почтенные Бах и Шютц.