«Он старался быть подальше от власти»

Галина Арбузова поделилась с «Огоньком» воспоминаниями о своем отчиме писателе Константине Паустовском

В юбилей Константина Паустовского о его любви, об отношении к революции и о легендарной встрече с Марлен Дитрих "Огоньку" рассказала падчерица писателя, критик и кинодраматург Галина Арбузова

На днях исполняется 125 лет Константину Паустовскому — писателю, которого в России знает, пожалуй, каждый школьник. Парадокс в том, что при всенародной любви о его жизни известно не так уж много. А ведь спокойной она не была: Паустовского, к примеру, ругали за воспевание дореволюционной России и при этом едва не дали Нобелевскую премию — вот уж точно американские горки. До сих пор никто не объяснил и то, как удалось писателю с дворянскими корнями увидеть еще ту, дореволюционную, Россию, а затем выжить в новой, советской?

Падчерица Паустовского, Галина Арбузова (дочь известного драматурга Алексея Арбузова), сама наблюдала многие перипетии жизни писателя и подготовила о нем не одно исследование. Готовясь к юбилею своего знаменитого отчима, она нашла время и для "Огонька".

— Вы помните свою первую встречу с Константином Георгиевичем?

— Конечно, вышла забавная история. Впервые я увидела Паустовского в четыре года, когда мы с мамой оказались у него в гостях. Я бродила по квартире, зашла в кабинет и наткнулась на собаку — таксу Фунтика. Константин Георгиевич даже сочинил про нее стишок: "По проспекту Карла Маркса ходит-бродит Фунтик, такса"... И вот этот Фунтик так на меня залаял, что я мгновенно забралась с ногами на старинный письменный стол Паустовского. Прибежала его жена, Валерия Владимировна, в ужасе уставилась на эту картину (а в доме был настоящий культ Паустовского), и я запомнила не столько самого Константина Георгиевича, сколько ее испуганные глаза.

Гораздо лучше я помню его в Чистополе, где мы жили в эвакуации. Паустовский приехал туда с фронта, забрал свою семью, а заодно и нас и повез дальше, в Алма-Ату... Сейчас даже трудно представить, какое жуткое столпотворение было по дороге: как у Пастернака в "Докторе Живаго" — вся страна снялась с места и куда-то ехала...

Роман на фоне арыков

— Когда завязались отношения вашей мамы и Паустовского? Уже в эвакуации?

— Да, хотя познакомились они еще раньше — в ялтинском доме творчества писателей в ночь с 1937 на 1938 год. Причем Константин Георгиевич маме жутко не понравился: она вспоминала, как увидела набриолиненного, застегнутого на все пуговицы человека — это был совершенно не ее тип мужчины! Но так случилось, что Константин Георгиевич в ту же ночь в маму влюбился, а ведь они оба были связаны браком...

Уже в Алма-Ате, в эвакуации, он всегда был рядом. Помню, маме кто-то подарил изящный веер. Мама была очень красива и ей постоянно делали такие подарки: представляете, голод, мама поет мне песни вместо еды и вдруг — веер. Я взяла его без разрешения и решила посмотреть, как он поплывет по арыку (оросительному каналу). И вдруг вода быстро помчала веер прочь, я бросилась за ним, а навстречу как раз шел Паустовский. И он побежал за веером вместе со мной — мне хорошо запомнилась эта наша общая погоня.

Много лет спустя, читая мамины дневники, я действительно узнала, что там, в Алма-Ате, у них начался роман.

— Они не думали сразу пожениться?

— Что вы, все романы Константина Георгиевича длились очень долго. Свою вторую жену, Валерию Владимировну Валишевскую, он встретил в Тбилиси в 1920-е (их встреча описана в предпоследней части "Повести о жизни"), а женился на ней лишь через 10 лет, в 1936-м. С моей мамой они тоже долго то сходились, то расходились.

Только представьте, они вместе встретили День Победы на Красной площади, провели там ночь и рассказывали, как под утро площадь была усеяна туфлями, кепками — всем тем, что счастливые люди бросали в воздух... Но при этом Константин Георгиевич сказал маме, что не может уйти из семьи. Тогда мама собрала вещи и, забрав меня, просто уехала. Мы поселились в Гродно, где мама работала в Русском драматическом театре, Паустовский слал ей туда отчаянные письма... Потом снова вернулись в Москву, роман между ними вспыхнул с новой силой. И вот летом 1948-го мы с мамой жили под Ялтой, в бывшей татарской деревне Ай-Василь. Неожиданно мама засобиралась и поехала в Симферополь. Целый день я ждала ее, глядя на дорогу, как вдруг подъехал автобус, и она вышла вместе с Константином Георгиевичем. Так они стали жить вместе — на этот раз окончательно.

Занятно, но первое, что тогда предложил маме Паустовский,— это вместе поехать в Феодосию, а оттуда — на могилу Грина — он был кумиром Паустовского еще с Одессы. В Одессе в 1920-х вообще собралась прекрасная компания: Бабель, Ильф, Багрицкий, Катаев и, конечно, сам Паустовский, они потом дружили всю жизнь... И вот, спустя столько лет, мы втроем, Константин Георгиевич и я с мамой, бродили по кладбищу, искали могилу Грина, причем Константин Георгиевич был уверен, что оттуда должно быть видно море. Потом мы заказали панихиду по Грину в единственной работавшей в Феодосии церкви — в этом был весь Паустовский! Тяжело стало потом, зимой, у него ведь не было теплых вещей, да и жить пришлось у нас, в единственной комнате, но тогда про это не думали...

— Разве Паустовский не мог себе что-нибудь купить, снять квартиру? Он ведь уже был известным писателем...

— Что вы, напротив, Константин Георгиевич зарабатывал копейки. В 1946-м, когда вышли "Далекие годы" (первая часть "Повести о жизни"), их разгромили в "Известиях". Был такой критик Ермилов, они с Паустовским жили в одном подъезде, как-то раз даже встретились на лестнице, и Ермилов долго хвалил Константина Георгиевича. А на следующий день вышла его разгромная статья... После этого все газеты страны написали отрицательные рецензии, Паустовского обвинили в воспевании царской России и перестали печатать.

Дело, по правде сказать, было не только в "Далеких годах". Сталин в тот момент начал кампанию против разводов, и Паустовский тоже попал под удар. Его не печатали около четырех с половиной лет, спасало преподавание в Литинституте, да и то он был "исполняющим обязанности профессора", мог вылететь в любой момент. Летом в Солотче (район под Рязанью.— "О") Константин Георгиевич приучил маму к рыбалке, и каждый день на завтрак, обед и ужин у нас была рыба — так и выживали.

Свидетель революций

— Паустовский скрывал свое происхождение? Все-таки в роду были польские дворяне...

— Он честно написал об этом в "Далеких годах" и ничего, как-то прошло. Вот мой отец, Алексей Арбузов, происходивший из старинного дворянского рода, был напуган на всю жизнь. Когда он в 1930-м написал пьесу "Класс", ее разнесли в клочья, писали, что какой-то "дворянчик" хочет "присоседиться" к рабочему классу. Отец убежал в Москву, но страх в нем остался навсегда.

У Константина Георгиевича, напротив, страха не было. Вообще, Паустовский был такой настоящий разночинец, до конца жизни не любил богатых и встретил Февральскую революцию с невероятным восторгом, как и вся тогдашняя интеллигенция.

— А как он относился к Октябрьской революции? Сейчас, когда отмечается ее 100-летие, этот вопрос особенно актуален...

— Он ее не принял. Недавно были найдены отрывки из его дневников, записи 1920 года. Я не уверена, что это дневники, скорее наброски к повести, и все же они прекрасно передают его настроение. Вот, к примеру: "Такого глухого, чугунного времени еще не знала Россия. Словно земля почернела от корки запекшейся крови. Ухмыляющийся зев великого хама"... Это же крик отчаяния!

Паустовский очень скучал по старой России. Как-то раз он пришел в ужасном настроении и сказал буквально следующее: "Самая большая вина большевиков в том, что они уничтожили русский народ". Константин Георгиевич рассказывал, что раньше те же рабочие были другими — величественные, красивые, с колоссальным чувством собственного достоинства. Многих из них уничтожили...

А как он боролся, чтобы сохранились клочки старых видов природы — знакомых нам и любимых по картинам великих русских художников! Бесполезно: под Тарусой сегодня ничего не осталось, даже Ильинский омут, который Паустовский описывал в одноименном рассказе,— все застроено дачами...

— Вы с ним не обсуждали, почему все-таки случилась революция?

— Обсуждали, у Константина Георгиевича была теория на этот счет. Он считал, что революции происходят спонтанно. И рассказывал, что еще за три-четыре дня до Февральской ничто ее не предвещало. Страна жила спокойно и мирно, никто ничего не хотел. И вдруг — пошли хлебные бунты в очередях, одно стало цепляться за другое... Паустовский, если хотите, верил в стихийную волю революций.

— Из вашего рассказа выходит, что знаменитый советский писатель Паустовский не был правоверным советским гражданином?

— Что вы, никогда! Помню еще один эпизод. Когда вышел альманах "Литературная Москва", где было напечатано несколько острых по тем временам рассказов, об этом донесли Хрущеву, и он организовал так называемую встречу "под шатром", за городом. Там была редколлегия "Литературной Москвы", в том числе Паустовский, так вот Хрущев устроил им разнос. Как рассказывал потом Константин Георгиевич, ничего ужаснее он в жизни не видел: Хрущев кричал и вопил, оскорблял всех и каждого. Досталось даже Мариэтте Шагинян за ее очерки об Армении, которые кому-то показались антисоветскими... Ей Хрущев сказал, что у нее "не голова, а фаршированная колбаса". Ну а когда еще один член редколлегии, Маргарита Алигер, между прочим, лауреат Сталинской премии и автор знаменитой поэмы о Зое Космодемьянской, сказала Хрущеву, что не согласна... По словам Константина Георгиевича, казалось, что Хрущев от ярости сломает стол.

Так вот, когда Паустовский с мамой вернулись после этой встречи, тот сел на любимое место, в углу, у двери, и просто расплакался. Чтобы Паустовский плакал, я не видела ни до, ни после. А когда успокоился, сказал: "Бедная Россия, в чьих руках все оказалось..." Он был совершенно этим раздавлен.

— Но как тогда, при таких взглядах, Паустовскому все же удалось остаться в советской литературе? Да еще и добиться успеха?

— Я и сама много об этом думала. У Константина Георгиевича было несколько правил, от которых он не позволял себе отступать. Главное — держаться как можно дальше от власти. Он безумно любил Бабеля, но часто повторял, что тому не надо было дружить с "большими людьми", так же, как и Мандельштаму... Сам Константин Георгиевич предпочитал бакенщиков — и это была не поза, а принцип жизни.

Точно так же Паустовский всегда старался держаться подальше от общественной жизни и говорил, что когда в сталинское время за человеком начинали следить, нужно было сразу же уезжать — куда-нибудь подальше. Те, кто так сделал, выжили. Этого правила, кстати, придерживался и обожаемый им Пришвин. Константин Георгиевич всегда со смехом рассказывал, как Пришвину однажды предложили выступить во время заседания Союза писателей. Тот на глазах у всех скрючился и переспросил: "Ась? Чтось?" Все понимали, что это театр, но ведь не потащишь же его на трибуну.

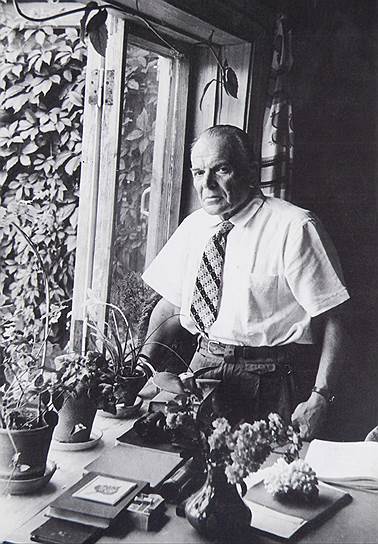

Фото с собакой

Галина Арбузова, падчерица Паустовского, заботится и о доме-музее писателя в Тарусе, и о семейной квартире в Москве

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

— А почему Паустовскому все же не дали Нобелевскую премию?

— Наверняка этого не знает никто. Константин Георгиевич жил тогда на Капри, ему это рекомендовали врачи, и узнал о своем выдвижении за "Повесть о жизни" уже там. Причем выдвинули его какие-то иностранные союзы писателей, а не наш, советский, так что с самого начала шансов было немного. Правда, в какой-то момент пошли слухи, что премию все же дадут. Мама переводила все это в шутку, предлагала составлять список подарков... А затем новость: дали Шолохову. Вскоре на Капри приехал председатель Нобелевского комитета, сказал Константину Георгиевичу: "Я и король голосовали за вас". На память об этом у нас осталась книга, изданная в Италии, где написано, что ее автор — кандидат на Нобелевскую премию.

А причины... Уже в Москве в то время ходил слух, что наше правительство заказало у шведов несколько кораблей, и вручение премии Шолохову связывали именно с этим. Я долгое время считала, что все это россказни, но пять лет назад по телевизору с передачей о Паустовском выступал Бенедикт Сарнов и пересказал эту версию. После этого я решила, что тоже могу ее рассказывать, только ссылаясь уже на него.

Вообще, Константин Георгиевич не был лауреатом ни Сталинской, ни Ленинской премий — его со сталинских времен записали в "попутчики" и никогда не награждали.

— При этом трудно вспомнить писателя более популярного в Советском Союзе, чем Паустовский. Как он относился к этой своей популярности?

— В целом она его тяготила, популярность пришла тогда, когда он был уже очень болен. Из Солотчи мы уехали, в том числе и поэтому — стали одолевать поклонники. Ну а когда поселились в Тарусе (город в Калужской области.— "О"), на противоположном берегу Таруски с утра начинали ходить вереницы людей с биноклями — смотрели, как живет знаменитый писатель. Участок был еще голым, все просматривалось, и Константину Георгиевичу приходилось передвигаться между домом и любимой беседкой бегом.

В доме, конечно, не было отбоя от посетителей, он все время прятался, мама говорила, что его нет. Доходило до смешного: у моего мужа (кинодраматурга и писателя, автора "Чучела" Владимира Железникова.— "О") был рассказ о том, как он приехал брать интервью у Паустовского, да так его и не взял. Получилось следующее: когда Константин Георгиевич с моей мамой возвращались из бани, Паустовский увидел приезжего журналиста и спрятался в кусты. А мама, не дрогнув, заявила, что писатель вообще в Москве. Мужу стало неловко, и он просто уехал, не решившись настаивать...

— Не могу не спросить про знаменитую историю с Марлен Дитрих, которая якобы встала перед Паустовским на колени. Правда, такое было?

— Правда, у нас даже сохранилась фотография. Это был 1964 год, Марлен Дитрих заехала в Москву в рамках своего мирового турне, дала здесь несколько концертов. А Константин Георгиевич был между двумя инфарктами, но, не успев выйти из больницы, сразу заявил, что пойдет на ее концерт — это его любимая актриса!

И вот на концерте журналисты стали спрашивать Дитрих, знает ли она кого-нибудь из современных советских писателей. Дитрих ответила, что знает Паустовского и очень любит его рассказ "Телеграмма". Кто-то из зала крикнул, что Паустовский здесь, начался шум, актриса растерялась, и Константину Георгиевичу пришлось выйти — ее спасать. Он просто собирался поцеловать ей руку, но Дитрих вдруг сама встала перед ним на колени... Дальше началась трагикомедия: у актрисы было очень узкое платье и подняться она уже не могла, а Константин Георгиевич не мог ей помочь, тут еще и его врач, который на весь зал крикнул, что Паустовскому надо в постель. Зал захохотал, Дитрих помогли подняться, Константина Георгиевича увели и уложили дома в постель...

На следующий день Марлен Дитрих прислала ему четыре своих фотографии, все подписанные, а Константин Георгиевич послал ей в ответ свои книги. И уже позже, в ее воспоминаниях, мы прочли, как она жалеет, что так поздно с ним познакомилась и что американцы (а она долгое время жила в США), его почти не знают.

— Как же не знают? А знаменитый фотопортрет Паустовского, сделанный Филиппом Халсманом?

— Действительно, был такой портрет — Константина Георгиевича решили снять для первого в Америке издания "Повести о жизни". И прислали гения портрета, Халсмана, он приехал на огромной машине с целой бригадой помощников, они опутали наш маленький дом в Тарусе огромными проводами и снимали целый день. Потом из 1000 отснятых снимков прислали три. Один — тот самый, о котором вы говорите, другой — Константин Георгиевич и мой брат Алеша и третий — Константин Георгиевич со своей собакой. Эту фотографию с собакой тиражируют до сих пор: три года назад в Париже вышла книга о Паустовском, так там на суперобложке — опять она. В Тарусе есть и памятник, сделанный по мотивам этой фотографии, правда, я его не люблю...

— А какое место Паустовский вообще считал своим домом? Тарусу? Киев? Москву? Или, может, Одессу?

— В разное время по-разному, он очень любил Мещеру, потом таким родным местом для него стала Таруса. В предисловии к своему последнему собранию сочинений он писал: "Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я отдам за мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу Оки или за извилистую речонку Таруску — на ее скромных берегах я теперь часто и подолгу живу".

Ничего не могу с собой поделать: всегда плачу, когда это читаю.

Крым он, впрочем, тоже любил. Зимой жил там из-за своей астмы, когда приезжал, первым делом ехал в дом-музей Чехова, полушутя мечтал когда-нибудь устроиться туда на работу сторожем.

— Я где-то читал, что на участке в Тарусе даже растения посажены в память о его любимых местах...

— Так и есть. К примеру, кусты магонии напоминали ему о Крыме, каштаны и тополя — о Киеве. Из Солотчи привезли огромный куст шиповника. Жаль, что не все прижилось... К слову, Таруса была не первым кандидатом на летнее жилье, поначалу Константин Георгиевич хотел обосноваться под Киевом, в Плютах (село в Киевской области, на Украине.— "О"). Мы приезжали туда в год 300-летия объединения Украины с Россией, попали на всевозможные празднества... До сих пор вспоминаю ту поездку. Константин Георгиевич, естественно, не усидел, предложил поехать к нему на родину, в Белую Церковь. Приехали, пожили несколько дней, там оказалась жива жена одного из его дядек, тетка Евдоха. И вдруг Константин Георгиевич говорит, что должен показать нам с мамой знаменитый парк в Умани (город в Черкасской области Украины.— "О"), поехали туда. А от Умани недалеко было и до Одессы... Так мы оказались в Одессе, буквально в одних халатах. Константин Георгиевич водил нас по городу, показывал любимые места — все те, что описаны в его "Повести о жизни". Какой город он любил больше?.. Не знаю, мне кажется, каждый — по-своему.