«Люторские ереси» в петровской России

Почему социальное бунтарство принимало форму стихийного протестантизма

Приступает и уступает и всячески мастерит, дабы тому, что с кем-нибудь говорит, приятен был, и таковым понравием так одарен, что едва равного ему обрести можно Из свидетельских показаний о Дмитрии Тверитинове, 1714 год

Выходец из тверской стрелецкой семьи, в 1692 году переехал в Москву, где освоил ремесло лекаря. В 1710-е годы оказался под судом как руководитель кружка вольнодумцев, отвергавший церковные догматы. Несмотря на требования церковных властей сжечь его как еретика, отделался заключением и ссылкой.

Счастливая Германия: хотя все сходятся на том, что у Лютера были предшественники в лице Уиклифа, Гуса, да хотя бы и Эразма, никто не сомневается в том, что сам основоположник Реформации — фигура автохтонная и самостоятельная.

Другое дело наши еретики, по крайней мере позднего Средневековья и раннего Нового времени (а о более ранних нам и подавно сложно судить). Стригольники XIV века, пестрые сообщества XV столетия, которых разом припечатали как "жидовствующих", ересиархи Башкин и Косой, произведшие в Русской церкви смущение в молодые годы Ивана Грозного,— они кто? Свои — или только трансляторы, более или менее прилежные, чужих идей, протореформационных и реформационных? Сколько чернил потрачено на эти споры, особенно по поводу жидовствующих и Башкина со товарищи, и не сосчитаешь.

И, самое главное, любой вывод можно рассматривать сообразно вкусам и воззрениям исследователя — и как благоприятный, и как неблагоприятный. Еретики XV-XVI веков нахватались идей у чужестранцев — и это хорошо, вот, мол, и Московская Русь не осталась отделенной от тех общественных процессов, которые сотрясали и западноевропейское христианство; получается пусть с огромным количеством оговорок, но некое туманное подобие единого интеллектуального пространства. Но это же и плохо: не дает, значит, проклятый Запад нам жить, экспортирует свою вольнодумную заразу. Еретики сами до всего додумались (хотя, возможно, какой-то чужеземный звон и слышали) — и это хорошо, было у нас, значит, самобытное движение умов. И это же плохо: они порождены глубоким невежеством и отсутствием просвещения, христианского и секулярного; к тому же додуматься-то они, может, и додумались, но никакой массовости не стяжали.

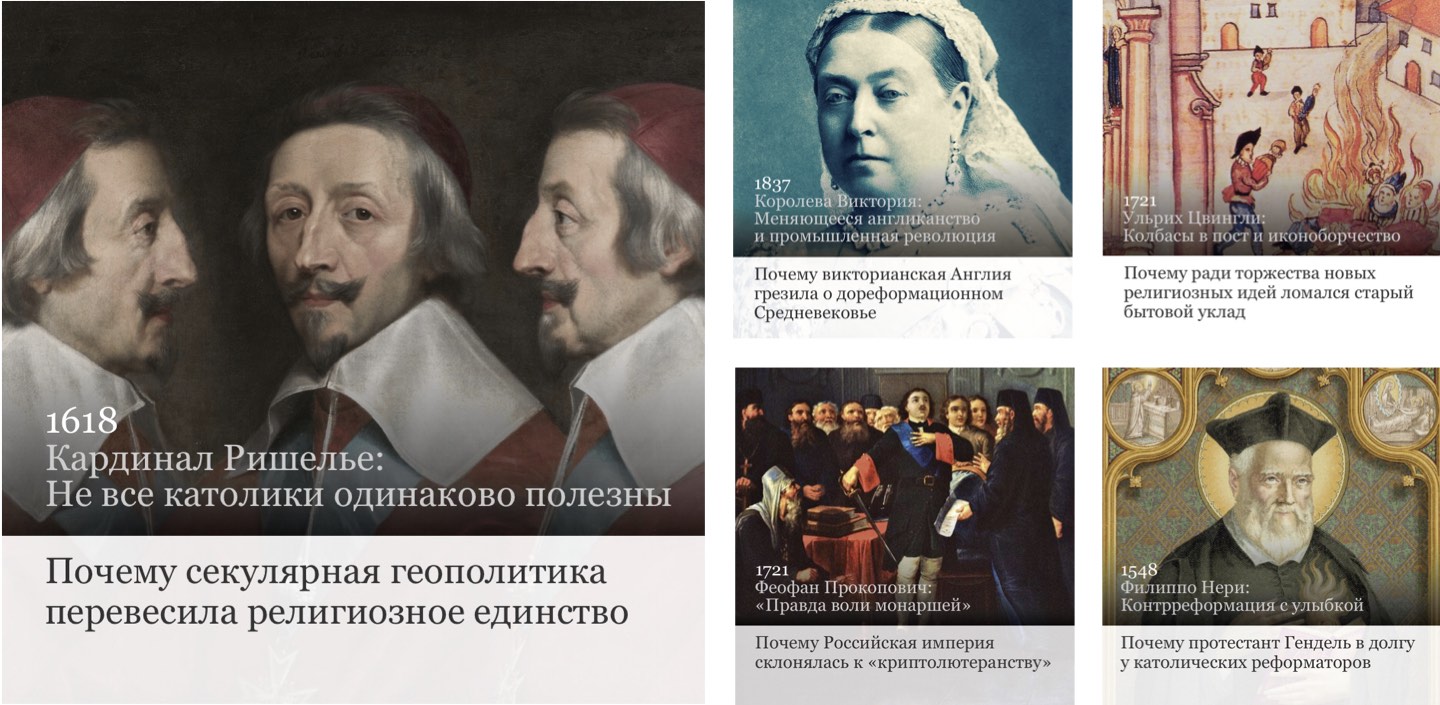

Николай Неврев. «Петр I в иноземном наряде перед матерью своей царицей Натальей, патриархом Андрианом и учителем Зотовым», 1903 год

Удобнее всего, конечно, соотносить с Реформацией смуту 1550-х годов, вскрывшуюся благодаря доносу протопопа Благовещенского собора на боярского сына Матвея Башкина. Башкин, придя к священнику на исповедь, начал вместо покаяния выкладывать совершенно неортодоксальные соображения насчет обязанностей духовенства и вообще церковного устроения. Ознакомившись с доносом, митрополит Макарий ужаснулся, последовал церковный суд, и Башкина заточили в Иосифо-Волоцком монастыре, где тот в конце концов признался, что "злое учение принял он от литвина Матюшки оптекаря да Ондрюшки Хотеева, латынников". Это не совсем добровольное показание и рассматривают обыкновенно как важное свидетельство того, что через западнорусские земли протестантские идеи проникали в Московское государство; и мало того что проникали, еще и находили сравнительно широкий отклик — в связи с делом Башкина есть глуховатые упоминания о подозрительно смахивающих на протестантские крайности взглядах "заволжских старцев".

С другой стороны, выявленный благодаря показаниям Башкина другой ересиарх, Феодосий Косой, не просто отрицал необходимость церкви, таинств, иконопочитания и вообще всей внешней обрядности, но и существование Троицы — и даже утверждал, что нет веры правой и неправой, что ни немцы, ни татары в своем богопочитании не заблуждаются. Для заемного реформационного мейнстрима это все-таки слишком радикально; сам Башкин в догматическом смысле до таких геркулесовых столпов не доходил, но все же в той самой исповеди, так перепугавшей церковные власти, он тоже говорил не о каком-нибудь оправдании верой, а о совершенно других вещах. Христос велел нам возлюбить ближнего своего, сетовал он, "а мы-де Христовых рабов у себя держим"; это был вопрос социальный, протест против состояния личной зависимости, и сам подсудимый в своем хозяйстве эту зависимость истребил: "У меня-де что было кабал полных, то-де есми все изодрал, да держу своих добровольно".

Но вот, казалось бы, случай совсем чистый, изрядно документированный и показательный. На дворе не 1550-е, а 1710-е, зенит царствования Петра I. Завязка — опять донос: префект Славяно-греко-латинской академии пожаловался на кощунства одного из учеников Стефану Яворскому (митрополиту Рязанскому и местоблюстителю патриаршего престола: до учреждения Синода еще далеко). В Преображенском приказе под пытками юный кощунник оговорил ученого лекаря по имени Дмитрий Тверитинов — тот, мол, "люторские ереси" проповедует и на торгу, и среди учеников академии.

«Казнь еретиков». Миниатюра из Лицевого летописного свода, XVI век

Тверитинов действительно совершенно не стеснялся демонстрировать свое вольнодумие; выглядел он при этом не экзальтированным бунтарем-проповедником, мастером стращать и зачаровывать толпу, а вежественным и интеллигентным полемистом нового, европейского склада. Удивительного в этом мало: в чужих краях Тверитинову бывать не пришлось, но учился на лекаря он в Немецкой слободе, у аптекаря Иоганна Грегори (сына того самого пастора Грегори, который в свое время помогал царю Алексею Михайловичу устраивать придворный театр с барочными "действами"). Учение его не разрозненные тезисы, пламенные или туманные, а отчетливая система, хотя не списанная с какого-нибудь немецкого пособия, а выработанная самостоятельно. Тверитинов завел тетради, в которые сотнями делал выписки из Библии, сводя их по занимавшим его темам, и так, от Писания, у него и получалось, что призывать святых негоже, почитать иконы и мощи — идолопоклонство, посты и прочее традиционное благочестие — суетные "предания человеческие".

В общем, он не обинуясь наговорил достаточно, чтобы его можно было подвести под грозную первую статью Соборного уложения, которая повелевала "того богохулника обличив, казнити, зжечь". Но тут, на счастье Тверитинова, в дело вступили накопившиеся взаимные претензии между властью светской и властью церковной в лице Стефана Яворского, который уже вышел у царя из доверия. Сначала дело вольнодумного лекаря дошло до Сената; после разбирательства вышел царский указ, который констатировал, что по "освидетельствованию духовному" за Тверитиновым "противления церковным догматам не признано", о чем и надлежит объявить во всеуслышание.

Это совершенно не удовлетворило митрополита Рязанского, и он инициировал новое расследование с новыми допросами и новыми свидетелями, которые еще раз подтвердили: да, Тверитинов над иконами смеется и утверждает, будто "святые по смерти ничего не чувствуют и себя не знают". Дело осложнилось тем, что сторонник и родственник Тверитинова, Фома Иванов, будучи отправлен на покаяние в Чудов монастырь, пришел там в исступление и порубил топором икону святителя Алексия. Тут уж, за явным составом преступления и нераскаянностью отщепенца, Стефан Яворский потребовал казни — и Фому Иванова сожгли в срубе.

Титульный лист «Камня веры», 1749 год

У царя это вызвало явное неудовольствие, и, как можно понять, вовсе не из соображений гуманности. Яворский, которого возвысил сам Петр, видевший в ученом украинце потенциального помощника в деле церковных реформ, во-первых, оказался связан с консерваторами, группировавшимися вокруг злополучного царевича Алексея. Во-вторых, Петру казалось, что, нападая на Тверитинова, митрополит целит на самом деле в протестантов вообще и в тех "люторов", которых приблизил к себе сам царь. И Петр едва ли ошибался; Стефан, написавший по горячим следам после дела Тверитинова антипротестантский трактат "Камень веры", оказался самым авторитетным противником идей Реформации в духовной среде петровского времени. Это выглядело в глазах царя тем менее симпатично, что систему аргументов Стефан подчистую заимствовал у папистов — у кардинала Беллармина, если точнее; сам Петр Алексеевич, может статься, этого и не заметил бы, зато наверняка заметил его новый любимец — Феофан Прокопович, стараниями которого вплоть до 1740-х годов "Камень веры" запрещался несколько раз как книга "вредная".

Паны дерутся — у холопов чубы трещат; Тверитинов стал заложником схватки между двумя ветвями государственного православия, латинствующей и протестантствующей, но видеть в нем самом записного протестанта на общераспространенный западный манер едва ли обязательно. Нравственная свобода, не ограниченная никакими привычными авторитетами, была для него важнее; именно поэтому он совершенно не принимал лютеровского учения об оправдании верой, предопределении и первородной порче человеческой природы. А образцом устройства религиозных дел считал — сильно идеализированную, увы — ситуацию 1710-х, долгожданную вольницу веры и совести: "Ныне у нас повольно всякому, кто какую веру изберет, в такую и верует".