Всесоюзный пересмотр

Анна Толстова о второй части выставки «Модернизм без манифеста»

В Московском музее современного искусства на Петровке открылась вторая часть выставки "Модернизм без манифеста", посвященная Ленинградской школе. Кураторская группа во главе с Надеждой Плунгян продолжает пересматривать историю советского искусства, основываясь на материале знаменитого собрания Романа Бабичева

Коллекция Романа Бабичева вроде бы хорошо известна всем, кто ходит на выставки, потому что редкая выставка советского искусства последних лет обходилась без работ из его собрания, и всем вроде бы хорошо известно, что коллекция эта велика и обильна. Однако размеры катастрофы можно было оценить лишь в Московском музее современного искусства на Петровке, где недавно завершилась первая и только что открылась вторая часть "Модернизма без манифеста": бабичевское собрание, в этом году отмечающее 25-летие, впервые показали отдельно, но, разумеется, не полностью — в нем около 4 тысяч картин, скульптур, рисунков, архитектурных проектов, гравюр и плакатов, так что каталог выйдет в пяти увесистых томах.

Первая часть "Модернизма без манифеста" представляла собой панораму коллекции со всеми ее экстремумами: хронологическими — от модерна до "сурового стиля" и метафизиков-нонконформистов, видовыми — от живописи и скульптуры до архитектурной графики, идеологическими — от "геометрических фигурок" вхутемасовца, ученика Владимира Фаворского и сотрудника издательства Academia Георгия Ечеистова до цветистого сталинского ориентализма кисти народного художника СССР, лауреата четырех Сталинских премий и первого президента Академии художеств СССР Александра Герасимова. Но сказать, что экспозиция выглядела эклектично, никак нельзя — явное, но трудно артикулируемое единство всему этому разнообразию придает вполне оформившийся вкус коллекционера к тому, на самом деле огромному, пласту советского искусства, которому все никак не подберут подходящего термина и который в обиходе описывается расплывчатыми качественными определениями "хорошее", "крепкое", "французистое", что в целом сводится к представлению о "высокой пластической культуре". И две работы сталинского любимца Герасимова, импрессионистический пейзаж "После дождя" и экспрессионистская "Бомбейская танцовщица", этому представлению отвечают.

Виктор Прошкин. «Строительство Харьковского тракторного завода», 1930 год

Вторая часть "Модернизма без манифеста" целиком посвящена Ленинградской школе и выглядит гораздо более цельно. И по хронологическим границам от модерна, из которого растет, например, школа Петрова-Водкина, до начала 1950-х (исключение сделано лишь для поздней графики отдельных художников филоновской, малевичевской и лебедевской школ), так что основной корпус вещей приходится на сталинскую эпоху, когда во всем СССР, но особенно — в Ленинграде, жить день ото дня становилось лучше и веселее. И по медийно-жанровому подбору: камерная живопись с преобладанием пейзажа и интимного портрета, камерная графика, камерная, так и просящаяся на каминную полку или крышку фортепиано скульптура. И идеологически — причем это обстоятельство сложно переплетается с указанными выше.

Сталинский каток прошелся по прямым ленинградским улицам с куда большей основательностью и тщательностью, замечательно выровняв художественный ландшафт, тогда как в кривоватых московских переулках удалось отсидеться многим, говоря тогдашним языком, отщепенцам и ренегатам. В Ленинграде все началось задолго до "рубежного" 1932 года, когда в СССР были запрещены все творческие объединения, помимо подцензурных союзов. В 1926-м разгромили ГИНХУК. В 1929-м принялись травить Филонова, и его большую персональную выставку в Русском музее разобрали, так и не открыв. В 1930-м арестовали "шпиона" Малевича — пережеванный, но все же выплюнутый из тюрьмы, он прожил совсем немного. Ученикам обоих пришлось несладко. В 1934-м расправились с "Группой живописно-пластического реализма" — самую талантливую ученицу Малевича Веру Ермолаеву расстреляли, Владимир Стерлигов отправился в Карлаг, остальные "антисоветчики" отделались арестами, допросами и страхом на всю оставшуюся жизнь. У кого-то, впрочем, не очень долгую — годом смерти у многих героев выставки значится 1942-й, блокада довершила начатое партией и правительством. В 1936-м разобрались с кругом Владимира Лебедева, главного художника "Детгиза", обзывая лучших художников детской книги в СССР "пачкунами". Параллельно исчезали и гибли их друзья — писатели, филологи, историки, искусствоведы, краеведы, изничтожали обэриутов, изводили Шостаковича. Словом, камерность была продиктована не столько свободой выбора, сколько осознанной необходимостью, а границы между официозом и фрондой были отчетливее.

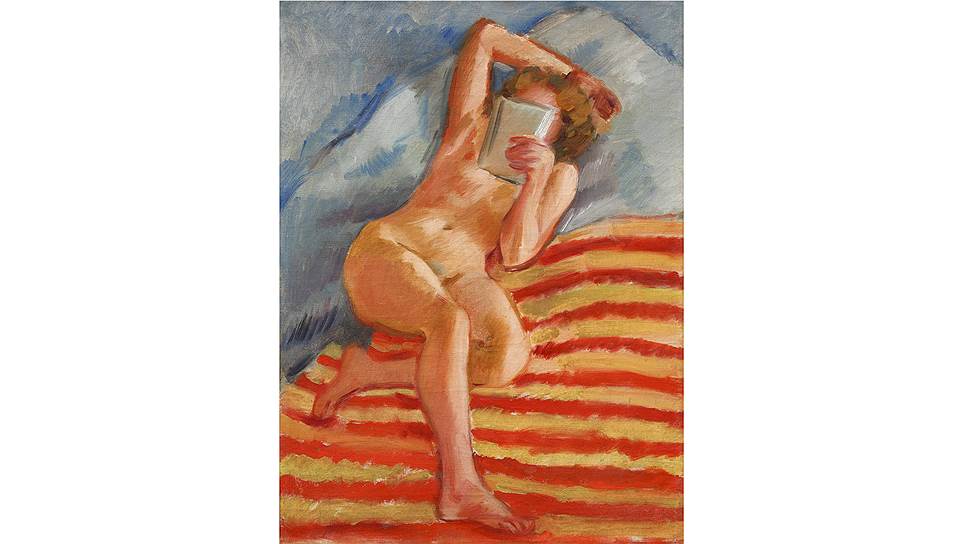

Николай Тырса. «Обнаженная натурщица с книгой на финской ткани», 1934 год

Надо полагать, дизайнеры еще помучаются, выбирая картинку для обложки каталога второй части выставочного диптиха. Вовсе не потому, что нет шедевров — сильная сторона экспозиции в ровном и высоком качестве большинства вещей, так что выбор оказывается проблемой — и в плане конкретного произведения, и в плане того, что же считать квинтэссенцией ленинградского модернизма. Может быть, синонимом Ленинградской школы следует считать объединение "Круг художников", созданное петров-водкинскими учениками, чтобы реформировать советскую живопись, ставя перед в прошлом мелкобуржуазной и индивидуалистической станковой картиной соответствующие величию эпохи монументальные задачи. Тут хорошим примером станет "Встающая женщина" Алексея Пахомова: брутальной работнице в синем платье и алой косынке (богородичные цвета, как и вся эта прозрачно-светоносная, вибрирующая живописная манера, экспроприированы у древнерусской фрески, которой круговцы увлекались так же, как и бойчукисты, только ленинградцев, в отличие от киевлян, больше привлекал северянин Дионисий) так и не удастся выпрямиться в полный рост — сам Пахомов, второе лицо в объединении после великолепного Вячеслава Пакулина, благополучно переживет и роспуск "Круга", и погром "Детгиза", мелкобуржуазно отсидевшись в немонументальном пейзаже и приторно-сахарной графике.

Может быть, Ленинградскую школу надо связывать с пейзажем и художниками-маркистами, теми, кто наполнял невские перспективы парижским светом и воздухом в духе Марке и дорого заплатил, как расстрелянный в 1938-м Николай Емельянов, за потерю одной буквы "с" в этом не столь уж безобидном и совсем не марксистском прозвище. Тут Владимир Гринберг будет вечно соперничать с Александром Ведерниковым — как черное с белым, как трагически мрачное со светоносным. Может быть, Ленинградская школа — это все же графика: круг "Детгиза", который в бабичевской коллекции, правда, представлен и превосходной живописью, где не поймешь, что лучше, Владимир Лебедев, Николай Тырса или Юрий Васнецов, или круг Экспериментальной полиграфической (позднее — литографской) мастерской при ЛОССХе. А может быть, символ Ленинградской школы — это скульптура Пелагеи Шуриги, расставленная по всем залам: изящные фарфоровые портретики, сделанные прирожденной монументалисткой, едва ли не самой одаренной ученицей Александра Матвеева, лучшие годы жизни проработавшей заведующей Музеем фарфора на ЛФЗ (там же "перезимовали" в самые суровые времена ученики Малевича Николай Суетин и Анна Лепорская) и вынужденной ограничивать свои творческие амбиции размерами муфельной печи.

Эдуард Криммер. «Две крестьянки», 1929–1932 годы

Обе части "Модернизма без манифеста" поразительно напоминают выставку из Нукусского музея, прошедшую этой весной в ГМИИ имени Пушкина, словно бы Роман Бабичев подобрал все то, что не успел увезти в Каракалпакию Игорь Савицкий. Множество неизвестных или не самых известных имен художников так называемого "третьего ряда". Нет абстракции и торжествует изобразительность, но изобразительность изысканная, выучившая уроки французского на отлично, то есть отсутствует авангард в строгом смысле слова, и точно так же отсутствует кондовый соцреализм. В этом недоверии к авангарду и соцреализму, вернее, к гринбергианской оппозиции "авангард — соцреализм", вне полюсов которой остаются тысячи тонн "тихого", "забытого", "незамеченного", "третьего" и прочего советского искусства и которая все еще доминирует не только в западной, но и в отечественной историографии, сошлись интересы коллекционера и группы молодых специалистов по советскому искусству. Сравнение с нукусским "Лувром в пустыне", чей "золотой фонд" собран одним музейным диссидентом как собственная коллекция, во многом оправдано: Надежда Плунгян полагает, что сегодня только в частном собрании, сделанном без предвзятости большого музея, и может сосредоточиться то, что выпало из большой истории искусства за ненадобностью и неудобностью. Скажем, показанные в первой серии "Модернизма" восхитительные, словно бы пожухлые акварельные листы Федора Платова, "советского Моранди": в 1920-е он принадлежал к ряду новаторских сообществ, от ГАХН до ОСТа, в 1930-е был объявлен формалистом и отбыл во внутреннюю эмиграцию, где — без всякого принуждения партийной критики, автоматически провозгласившей пролетарским искусством все высшие достижения мирового классического наследия,— продолжал размышлять о том, как пересекаются проблемы авангардной и классической формы. Судя по тому, что в новой экспозиции XX века, готовящейся в Третьяковской галерее, почти не останется места для такого "тихого искусства", зажатого между "громким" авангардом и соцреализмом, выставка "Модернизм без манифеста" более чем актуальна.

Выдвигая подобных Платову или "тихим" ленинградцам на первый план, кураторы хотят показать, что реальная картина советского искусства гораздо сложнее, чем это изображает политизированная история, плакатно делящая свое летописание на "до и после 1932 года", и что попытки представить дело так, будто "после 1932-го" авангард либо умер — физически, как Малевич, или творчески, как Татлин, либо переродился в соцреализм, как вхутемасовцы-кукрыниксы, не позволяют разглядеть поставангардные следы в советском искусстве. Вся совокупность этих сложностей и обозначена зонтичным термином "модернизм", который в мировом искусствознании давно превратился из идеологического в хронологический, описывающий искусство первых двух третей XX века, а у нас до сих пор имеет негативные политические коннотации. Ведь то, что в сталинское время называлось расстрельным словом "формализм", в годы брежневского застоя переименовали в "модернизм", причем под ним — в разгар холодной войны — понималось прежде всего искусство Запада, тлетворно влияющее на нонконформистов и будто бы чуждое всему советскому, поскольку наш авангард был под запретом, а его избирательное сродство с ненашим забыто. И вместе с реабилитацией термина "модернизм" кураторы хотят реабилитировать и все то советское искусство 1910-1970-х, какое сложно назвать авангардом в строгом смысле, но в каком очевиден интерес к модернистскому формотворчеству — вплоть до неортодоксального "сурового стиля" и "левого МОСХа".

Здесь, однако, материал частной коллекции начинает сопротивляться общей кураторской концепции, но это продуктивное сопротивление.

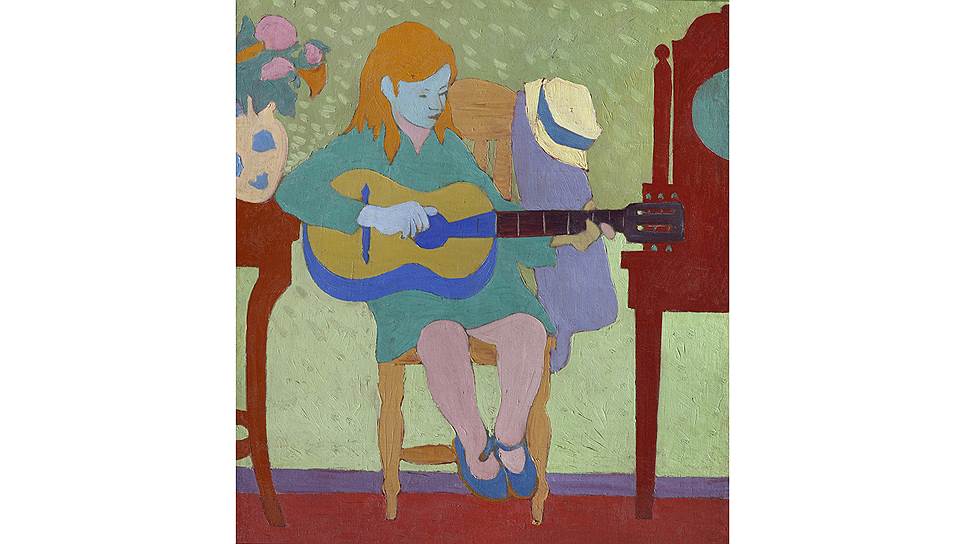

Борис Ермолаев. «Девушка с гитарой», 1940-е годы

Безграничное эстетство Романа Бабичева лишено всяких предубеждений и позволяет естественным образом включить в собрание временами чистое и беспартийное искусство автора такого шедевра соцреализма, как "Два вождя после дождя". Но вопрос, допустимо ли вешать рядом умеренно модернистские работы Александра Герасимова, сделанные на досуге, пока первая кисть партии сушится, и порой даже похожие на них умеренно модернистские работы Надежды Удальцовой, некогда авангардистки, соратницы Малевича и Татлина, а ныне вдовы расстрелянного Александра Древина, героически сохранившей его картины, подписав их своим именем, но вынужденно перевоспитавшейся, остается. Как и вопрос, насколько деполитизация искусствоведческих терминов, что очевидно необходимо, чревата эстетской деполитизацией истории искусства, к чему слишком близкая временная дистанция очевидно еще не располагает. Ленинградская школа, где художественное размежевание между модернистами и антимодернистами почти полностью совпало с политическим, в этом смысле гораздо более безопасное поле для концептуальных искусствоведческих экспериментов.

«Модернизм без манифеста. Часть 2: Ленинград. Собрание Романа Бабичева». Московский музей современного искусства на Петровке, до 28 января