Космос как самочувствие

Анна Толстова о Владимире Янкилевском

В Париже, месяца не дожив до восьмидесятилетия, умер великий русский художник Владимир Янкилевский

"Я первый раз видел свои вещи на стенах большого зала. Они сияли, я был счастлив",— трудно поверить, что слова эти сказаны о, мягко говоря, не самом счастливом событии в истории советского искусства — о выставке к 30-летию МОСХ, открывшейся в Манеже в конце 1962 года и разгромленной Хрущевым, что впоследствии было воспринято как конец оттепели, причем сказаны одним из тех, кому сильнее всего досталось от главного арт-критика СССР. То есть сильнее всего из их четверки досталось, конечно, Эрнсту Неизвестному, но ему, фронтовику с таким боевым опытом и таким ранением, что родителям пришла похоронка, приходилось видать кое-что пострашнее хамоватого генсека, науськанного тайными и явными советниками на "абстракцистов", он мужественно держал удар и, кажется, даже вышел победителем из дискуссии. С Юло Соостером, про которого советники успели шепнуть, что художник недавно освободился из лагеря, Хрущев связываться не стал, Юрия Нолева-Соболева, по счастью, не заметил. А Владимиру Янкилевскому, выпускнику Полиграфического института, было всего 24 года, и никакого военно-лагерного опыта у него не было, но на выкрики "мазня" он отвечал с достоинством, что это не мазня, а триптих и пентаптих.

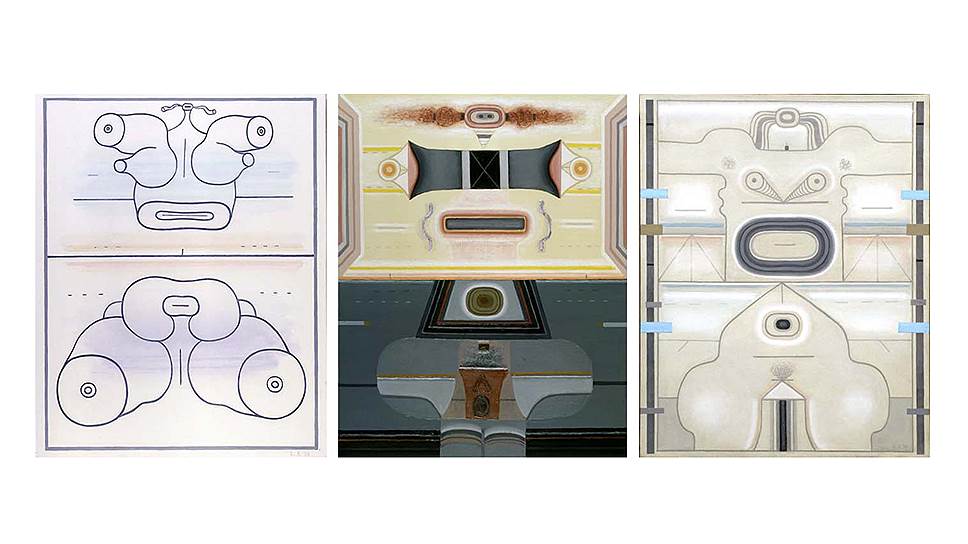

"Триптих N2. Два начала" (1962) еще можно было воспринимать как одну большую, почти три метра в длину картину маслом на картоне, и притом картину абстрактную. Хотя это была уже не просто картина, а коллаж, и все его как бы абстрактные, складывающиеся в какую-то таинственную микросхему, а на самом деле био- или, точнее, антропоморфные формы были вариационным развитием темы Пьеро делла Франчески, так что во всех взаимно притягивающихся и взаимно отталкивающихся контурах, зигзагах и пиктограммах узнаются носатые профили герцога Федериго да Монтефельтро и герцогини Баттисты Сфорца, линии гористых горизонтов и извивы лент в прическе супруги кондотьера, благо открытки с репродукцией "Урбинского диптиха" впаяны в центральную часть. В этом всего лишь втором по счету триптихе уже содержался весь универсум Янкилевского, весь его "биокосмос", состоящий, по словам Ильи Кабакова, близкого друга и самого тонкого критика, "из трех начал: мужского, женского и пространства между ними, то есть поля взаимодействия".

«Триптих №2. Два начала», 1962

В последующих триптихах мужское начало так и будет обозначаться сложно сконструированной компьютерной головой в профиль, женское же развернется en face и сведется к торсу "палеолитической Венеры", раздвинувшей ноги и наставившей, словно дула пистолетов, груди с сосками-мишенями на созерцателя. Повторяющееся из раза в раз противопоставление мужского мозга и женского лона сегодня, вероятно, способно вызвать возмущение феминисток, но тогда, в 1960-е, это был ультрасовременный образ раскрепощенной женской сексуальности, вполне созвучный "нанам", озорным бесстыдницам Ники де Сен-Фалль. И хотя тогда, в 1960-е, в его кругу вряд ли следили за успехами всемирной сексуальной революции и едва ли могли знать что-нибудь о европейских версиях поп-арта вроде "новых реалистов", дух современности проникал сквозь железный занавес. И искусство Янкилевского не выглядит вторичным, местечковым, безнадежно выпавшим из мирового художественного дискурса, опровергая среди прочих и этот миф о советском нонконформизме.

"Пентаптих N1. Атомная станция" (1962), колоссальный, размером полтора на шесть метров, складень, уже показывал всю серьезность намерений автора прорвать плоскость картины и выйти в многослойное пространство ассамбляжа, объекта и инсталляции — здесь Янкилевский и Кабаков двигались в одном направлении. Пентаптих не включал в себя коллажных подсказок, но во всех ранних, первой половины 1960-х, полиптихах видно, что в их кругу — в кругу Нолева-Соболева и пригретых им в издательстве "Знание" инакомыслящих, в кругу Сретенского бульвара, где волей случая оказались сосредоточены мастерские тогдашних "метафизиков" и будущих "московских концептуалистов",— сформировался свой, альтернативный советскому канон. Где и старые мастера, у которых взята эта форма многостворчатого алтаря, и сюрреалисты, Рене Магритт, Макс Эрнст, Пауль Клее, у которых порой берутся мотивы и колористические аккорды, служат словарным запасом и набором паролей. Янкилевский добавлял к этому вокабулярию музыку — Баха и Шостаковича, джаз и Шнитке, с последним был очень дружен.

«Пентаптих №1. Атомная станция», 1962

Фото: Museum Ludwig, Cologne

Биокосмос, рожденный из духа музыки и философии, из духа времени генетики, кибернетики и сестры их семиотики, из теории коммуникации, структуры мифа и бинарных оппозиций — "Адам и Ева", "Зевс и Даная", "Тема и импровизация", "Содом и Гоморра". Художник-демиург, творящий мир по законам, какие в годы оттепели он, возможно, описал бы марксистски-диалектически как единство и борьбу противоположностей, а в годы перестройки, прочтя какое-то каббалистическое сочинение, вдруг осознал как стихию еврейского мистицизма. Величие замысла требовало монументальной формы — выпускнику Полиграфического института было всего 24 года, жильем и мастерской ему служила съемная комнатка в коммуналке, триптихи и пентаптихи в нее, естественно, не помещались, писались частями и в единое целое складывались лишь в уме.

Манежная выставка была не первой, где Янкилевский смог наконец увидеть свой первый пентаптих целиком — его путь в Манеж лежал через Таганскую выставку, выставку студии Элия Белютина в Доме народного творчества на Большой Коммунистической, куда Белютин, преподававший в Полиграфе и помнивший Янкилевского по институту, пригласил его и его друзей, Неизвестного, Соостера и Нолева-Соболева, чтобы экспериментальная экспозиция выглядела серьезно, а не школярски. В итоге — ошеломительный успех, очереди, фильм агентства Associated Press о смене культурно-политического курса в СССР, беседа об "Атомной станции" с Михаилом Роммом, только что выпустившим "Девять дней одного года". И приглашение на казнь в Манеж — умело подстроенная "искусствоведами в штатском" провокация.

«Женщина у моря», 1998

Манежную историю он многократно пересказывал и в интервью, и в повести "И две фигуры...", книге, отточенной по форме, возвышенной, прекрасной и трагической одновременно, где беллетризированные воспоминания перемежаются стихами и бюрократической перепиской с коллекционерами и музейными чиновниками в связи с подготовкой его персональной выставки в Третьяковской галерее. Целью этого изматывающего, доводящего художника до полного отчаяния эпистолярного творчества было собрать в Третьяковке все полиптихи. Чтобы именно они, выпадавшие из всего, что тогда делалось в московском андерграунде, а не одна только живопись абстрактно-сюрреалистических "пространств переживаний", не одни только офорты с босховскими мутантами в каллотовских пейзажах Содома и Гоморры, совершенно неприличные не в плане эротизма содержания, а в плане формы — старомодно-виртуозного владения колоритом, линией, ритмом, представляли его искусство. Увы, Янкилевский оказался заложником своего монументализма — он просто технически не смог бы участвовать в "Бульдозерной выставке", его масштабы не вписывались в чемоданные размеры "дип-арта", и только такой авантюристке, как Дина Верни, удалось с помощью сына Мориса Тореза вывезти из брежневского СССР одну из ключевых работ, "Дверь", под видом обыкновенного шкафа. Но к середине 1990-х, когда готовилась третьяковская выставка, полиптихи разошлись по всему миру — коллекция Нортона Доджа в музее Ратгерского университета, коллекция Петера Людвига, распределенная между несколькими европейскими музеями, Центр Помпиду, Музей Майоля, частные собрания Европы и Америки.

И все же одна из лучших больших вещей Янкилевского случайно — благодаря тому же Петеру Людвигу, подарившему часть своей коллекции Русскому музею,— оказалась в России. Это "Триптих N14. Автопортрет (Памяти отца)" (1987), вышедший из ранней "Двери" (1972), что оказалась у Дины Верни, и приведший к поздним "Людям в ящиках" (1990-е). Центральная часть его представляет собой ассамбляж или даже энвайронмент в духе Эдварда Кинхольца или Джорджа Сигала: человек в вагоне метро, у самой двери, уткнувшийся в газету, в стареньком пальто, ушанке и штанах "эпохи Москвошвея", с потертым портфелем у ног. Образ щемящей нежности — даром что с отцом, художником-оформителем, он так никогда и не нашел общего языка. И образ одиночества — ведь человек в биосоциальном универсуме Янкилевского бесконечно одинок, и сколько бы мужское ни стремилось слиться с женским, им все равно предстоит уединиться в своих ящиках. Однако в левой и правой частях триптиха этот совершенно советский человек вдруг превращается в магриттовский силуэт, распахивающийся антропоморфным окном в иные миры — миры тьмы и света, смерти и воскресения, прошлого и будущего. И ассамбляжный, бутафорски-реалистический слепок жизни в центре триптиха оборачивается мертвенным подобием, тогда как живопись справа и слева словно бы обещает герою подлинную жизнь в вечности. Работу, сделанную в перестроечном 1987-м, наверное, можно было воспринимать как публицистическую — как размышление о мгновении советской истории, готовом отойти в небытие, уступая место чему-то неизвестному. Впрочем, художнику-философу Янкилевскому была чужда публицистика — каждый его триптих включал в себя прошлое, настоящее и будущее, связывая пространство и время, чтобы можно было в одном мгновенье видеть вечность. Во всяком случае, мы так и не знаем, в каком направлении несется этот поезд и вообще движется ли он куда-нибудь.