«Мы в этой истории попали на период любви скорпионов»

Дмитрий Гутов о «Кризисе безобразия» Михаила Лифшица

7 марта в Музее современного искусства «Гараж» открывается выставка «Если бы наша консервная банка заговорила... Михаил Лифшиц и советские шестидесятые», приуроченная к 50-летию выхода книги «Кризис безобразия». Художник Дмитрий Гутов, один из кураторов выставки и создатель «Института Лифшица», объяснил Анне Толстовой, почему «Кризис безобразия», разоблачавший модернизм в годы оттепели, когда либеральная интеллигенция, напротив, пыталась его реабилитировать, нельзя считать набором пропагандистских клише для борьбы с авангардом

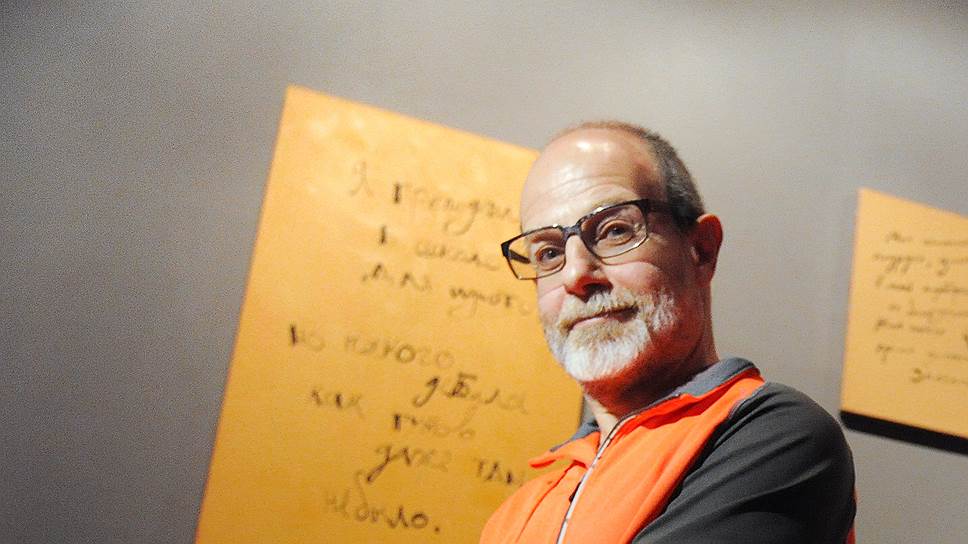

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ / купить фото

Как вас еще в начале 1990-х, когда марксизм был, мягко говоря, не в моде, заинтересовал Михаил Лифшиц? Когда возник ваш проект «Институт Лифшица»?

В моем детстве «Кризис безобразия» был святой источник информации: я увлекался современным искусством, в 15 лет знал книжку почти наизусть, идеи автора меня абсолютно не интересовали, но информация была бесценна — картинки, ссылки, цитаты. А потом «Кризис» лет тринадцать пылился на полке, пока в 1988 году мне вдруг не понадобилась оттуда какая-то цитата. Кипит перестройка, все публикуется, «Огонек», ненависть к коммунизму и марксизму — я ко всему этому относился очень негативно, хоть и терпеть не мог советскую власть и имел неприятности с КГБ. Маркса от советской власти я как-то все же научился отличать. Но то, что тогда писали журналисты и мыслители… Открываю книжку Лифшица — и это было сатори: что за текст, это же просто поэма, такая энергия, такой стиль!

О да, это блестяще написано.

Если я читаю хорошо написанный текст, меня это захватывает абсолютно, и если я не согласен с автором, я делаю вывод, что чего-то не понимаю в тексте — ложь не может быть прекрасной. Ничего хорошего я про Лифшица не слышал: мракобес, реакционер, продавшийся советской власти, идеолог Суслова, из-за него травили модернистское искусство. Мне стало интересно, кто такой Лифшиц и как он мог так прекрасно писать. Информации нет, биографию его если кто и знает, то мне эти люди неизвестны, большинство текстов — в периодике 1930-х годов, собрание сочинений только начало выходить… Тут я и решил, что буду это изучать. И первое, что я выяснил,— Лифшиц был студентом ВХУТЕМАСа. То есть у меня была правильная интуиция: это мог написать только человек, который знает искусство не из вторых рук, который слушал лекции Флоренского и Фаворского, и это текст художника — там какой уровень проникновения в материал, который недоступен ни одному философу и искусствоведу. Более того, он всю жизнь мечтал быть художником, и то, что он стал философом и искусствоведом, для него было большой травмой. В одном из его поздних писем можно прочитать: «Если я, до некоторой степени, могу быть отнесен к искусствоведам, то больше по несчастью, чем по выбору. Обстоятельства жизни помешали мне быть художником». Я думаю, эта драма дает особую энергию его текстам. Он продолжал рисовать — для себя. В письмах чешским друзьям у него постоянно просьбы прислать хорошей бумаги, пастели, красок.

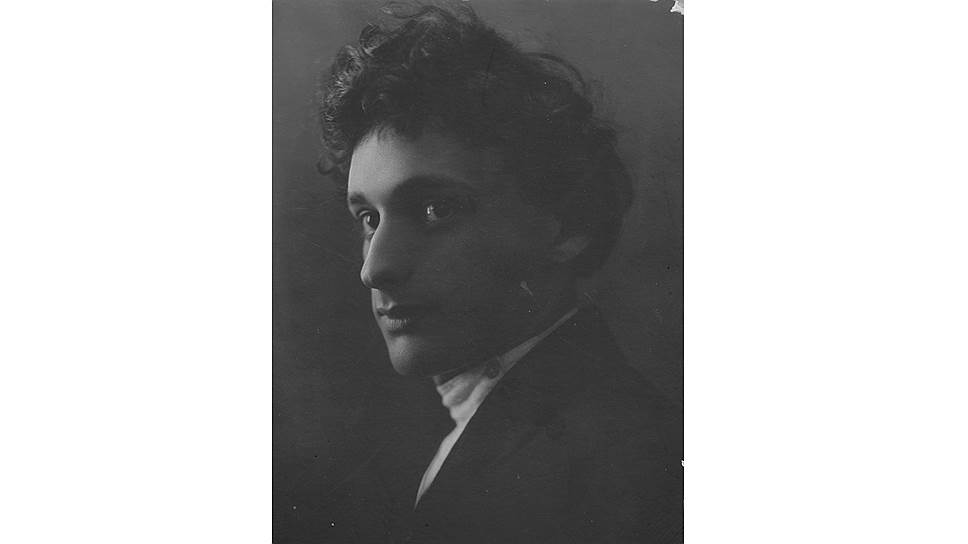

Михаил Лифшиц, 1925

Фото: Предоставлено А. М. Пичикян

Сохранились какие-то его работы? Что это за рисунки? Реализм?

Три работы хранятся у его младшей дочери в Москве, большую часть работ увезла в Германию его старшая дочь. Это очень радикальные вещи, потому что он остался верен той революционной идее, которую сформулировал в середине 1920-х годов во ВХУТЕМАСе: мы стоим на пороге нового Ренессанса, а лучшее, что есть в природе, это Кватроченто. И он ориентировался на Кватроченто: у него есть потрясающий рисунок начала 1950-х годов, самого тяжелого для него времени,— это, судя по всему, реальный безлюдный пейзаж, который у него перед глазами, но это напоминает наброски Леонардо — сфумато, все растворяется… Ноль стилизации — это абсолютно аналитическая работа ученого.

Вернемся к ученому и «Институту Лифшица»…

Тут, к счастью, как раз вышел трехтомник Лифшица, и я стал читать — ничего не понял: какая идея истины, какая идея реализма? Пришлось углубиться в Гегеля, к которому у Лифшица постоянные отсылки. И оказалось, что «Феноменология консервной банки» — это разговор с Гегелем: при всей обманчивой простоте этих текстов без знания «Феноменологии духа» — почему дух в своем развитии теперь стремится вернуться обратно в мыслящую материю? в чем драма мировой истории? почему от самопознания все идет к жажде самозабвения? почему люди теперь находят пронзительный лиризм в сантехнических изделиях? — в них ничего не понять. В конце 1980-х на меня смотрели как на сумасшедшего: тогда вовсю стали издавать Флоровского, Бердяева, Солженицына, но у меня с детства был доступ к запрещенным книгам и все это было давно прочитано — открыть Маркса или Гегеля было интереснее. Виктор Мизиано говорил, что я со своим марксизмом не вовремя еще безумнее, чем Олег Кулик или Анатолий Осмоловский с их брутальными выходками. Такое отношение позволяло существовать в артистической среде. В самом первом номере «Художественного журнала» в 1993 году вышла важная публикация Лифшица, которую я подготовил: добыл у Лидии Яковлевны Рейнгардт, его вдовы, один из моих самых любимых текстов, посвященный улыбке Джоконды. Лифшиц не разменивался на мелочи. Нашел я и единомышленника — Константина Бохорова, друга, с которым учился в Академии художеств. А институционально мы оформили «Институт Лифшица» в 1994-м: собрали людей, стали проводить регулярные семинары — в первом государственном Центре современного искусства на Якиманке, а иногда и у Владимира Овчаренко в старой «Риджине» на Мясницкой.

Вы все же были не одиноки в своем обращении к Лифшицу. Ведь и «Gesamtkunstwerk Сталин» Бориса Гройса развивает идею Лифшица о внутренней тоталитарности авангарда.

И Гройс это начал еще раньше меня: книжка была написана в 1980-х годах — в нашем кругу ходила машинопись. Конечно, основная идея лифшицианская, но есть и отличия. Для Лифшица никогда не существовало понятий «соцреализм» или «тоталитарное искусство» в том смысле, в котором их понимают у нас со времен Игоря Голомштока, а Голомшток уже в начале 1960-х читал на эту тему лекции. У Лифшица важнейшая идея — надо различать, а не смешивать: внутри советского искусства, даже самого официального, из тех, кто премии получал и публиковался в журнале «Искусство» в 1937–1952 годах, были люди с прямо противоположными интенциями, взглядами. Лифшиц писал: «Тот, кто говорит об этой эпохе в общей форме, минуя горечь внутреннего конфликта, продолжает именно худшее в них, догматическое единообразие». Вот понимания «горечи внутреннего конфликта» у Гройса, мне кажется, как раз нет.

Изменилось ли ваше видение Лифшица сегодня? Продолжает ли он вас удивлять?

Каждый раз умудряешься открывать что-то новое, на что ранее не обращал внимания. Вот последнее, например. У Лифшица в текстах встречается множество чудовищных советских штампов, и это многих отпугивает: идет текст уровня Герцена, Чехова или Платонова, который был его близким другом, и вдруг — эти штампы в самых махровых формулировках. А тут я копаюсь в архиве — и в одном его неопубликованном письме юному адресату встречаю: парень отказался на экзамене говорить какую-то шаблонную фразу, а Лифшиц ему пишет: «Некоторые условности нужно принять без рассуждений, как на военной службе. Истины религии, как медицинские пилюли, нужно глотать не разжевывая».

Звучит цинично.

Это не цинизм, это очень глубокая мысль. Он имел в виду фразу, сказанную Сократом, которого обвинили в непочтении к богам и к традиции, когда он принимал цикуту: «Мы должны Асклепию петуха». Вывод: не разменивайтесь на мелочи, не тратьте энергию на борьбу с ритуалами поклонения богам, не обращайте внимания на мертвые формулы. Эти штампы у Лифшица — накладные расходы, причем с прекрасным теоретическим пониманием этого.

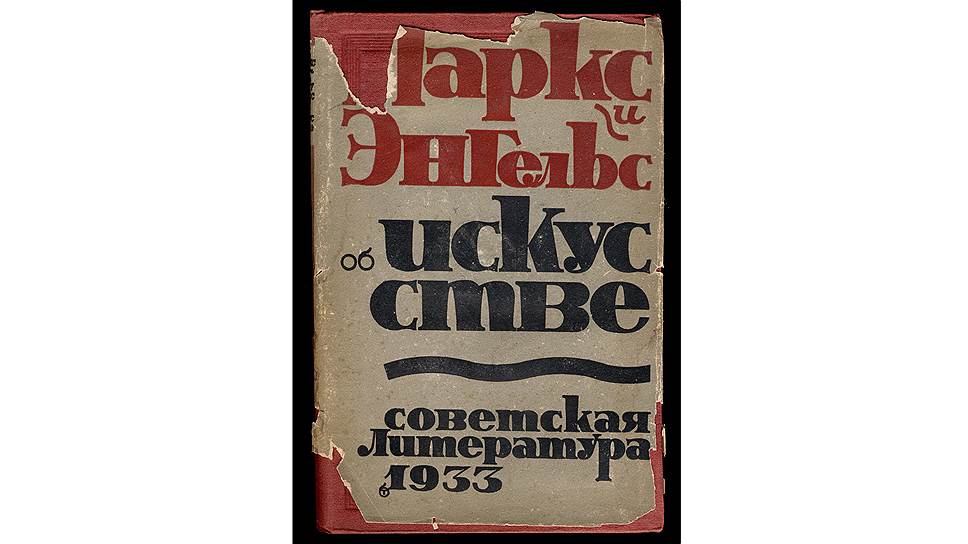

Михаил Лифшиц. «Маркс и Энгельс об искусстве», 1933

Лифшица часто упрекали в том, что он, издав тома цитат Маркса, Энгельса и Ленина об искусстве и написав ряд теоретических работ, сконструировал марксистско-ленинскую эстетику ex nihilo и тем самым подготовил себе плацдарм для борьбы с оппонентами. Мне кажется, что и вы в «Институте Лифшица» заняты конструированием некоего художественного образа философа, некоего кабаковского персонажа. Конечно, отнюдь не ex nihilo — у Лифшица вся философская система облечена в форму эстетики. Но все же это художественный проект, а не научное исследование.

Когда в 1995 году в Центре современного искусства на Якиманке проходила первая выставка о Лифшице — зародыш того, что будет сейчас в «Гараже»,— на нее пришел Игорь Мухин: так он был уверен, что все это — биография, тексты — сочиненная Гутовым история, как Розенталь Ильи Кабакова. На самом деле ничего подобного — такой интенции нет и в помине, просто мы живем на такой площадке, где это так воспринимается. И намерения Лифшица были совсем другие, к плацдарму отношения не имеющие. Зачем он взялся за восстановление эстетических взглядов Маркса? Потому что считал, что Маркса мало кто понял: он хотел реконструировать его философию истории и марксистскую теорию абсолютной истины, которые заключены в разбросанных по его сочинениям эстетических суждениях и которые Маркс по ряду причин не считал нужным экспонировать. У Лифшица тоже есть пласт, который не лежит на поверхности. Моя любимая идея Лифшица — об ошибке великих людей: великие думают, что их читатели смогут понять их подлинную мысль. Но она часто выражается в превращенной и даже обратной форме. А люди, не знающие ни контекста, ни обстоятельств времени, понимают их буквально. Он еще это называл «противоположным жестом князя Мышкина». Наиболее ценное содержание порой проявляется в «противоположном жесте», когда вынужденно высказано совсем не то, что на уме. Лифшиц считал, что мы можем реконструировать подлинную мысль автора, которая не совпадает с ее внешним проявлением.

Советское умение читать между строк? И в чем же подлинная мысль Маркса и Лифшица?

Прямая мысль Маркса — это то, что получило название «вульгарной социологии». Вот Владимир Фриче — чистейший образец буквального прочтения Маркса: искусство и гуманитарная мысль вообще не имеет своей истории, все можно редуцировать к экономическим отношениям времени, искусство — проявление классовой борьбы, за каждым художником стоит психоидеология его класса, и так далее. Согласно Лифшицу, любой редукционизм вульгарен: нельзя бесконечное свести к конечному — объяснив все классовые механизмы, стоящие за искусством определенного времени, вы не можете объяснить, почему сегодня оно доставляет эстетическое удовольствие, в чем вообще его ценность. По Лифшицу же, в искусстве человек имеет дело с вечностью и бесконечностью, космос как целое говорит через художника и произведение искусства. В этом суть его теории отражения, за основу которой взят ленинской текст «Лев Толстой как зеркало русской революции»: мир в определенных обстоятельствах приобретает такую степень выразительности — рельефности, освещенности,— что он требует себе эстетического выражения. Но коэффициент отражаемости постоянно меняется. В каких-то обстоятельствах он необычайно высок, и мы имеем ту эпоху, которую Лифшиц называл экватором: около 1500 года одновременно живут все — Леонардо, Микеланджело, Рафаэль, Боттичелли, Тициан. А с 1500 года коэффициент отражаемости начинает убывать, и мир теряет свою выразительность — или, говоря языком Лифшица, истинность. По мере того как уменьшается коэффициент отражаемости, художник начинает с этим бороться, обостряя выразительность своих средств, потому что того, что ему дает мир, оказывается недостаточно и он должен что-то привнести от себя. Таким образом возникает, например, светотень Караваджо.

Ну хоть рост буржуазно-индивидуалистических тенденций! А то все были какие-то скорее идеалистические рассуждения.

Да, многие философы считают и сегодня Лифшица идеалистом. В этом его стандартно обвиняют с конца 1920-х годов. И да, проявление своеобразия личности растет стремительно с эпохи Ренессанса, только я не называл бы это индивидуализмом. Но такая яркость себя быстро исчерпывает и требует привнесения все более сильных средств — язык Караваджо обогащается фактурой Рембрандта и так далее. Наконец, лифшицианская концепция импрессионизма: мир буржуа во фраке становится настолько тошнотворен и прозаичен, что художнику приходится снять очки — и размытый мир оказывается эстетически прекрасен только потому, что ты не видишь эти рожи, эту бесконечную банальность слишком резко. И так происходит, пока не приходит последнее поколение — кубисты, которые говорят, что все возможности борьбы с прозой жизни исчерпаны и мы начнем добывать выразительность, разрушая облик этого мира в своем сознании. Поворотной точкой, коперникианским переворотом Лифшиц считал 1907 год — «Авиньонских девиц» Пикассо.

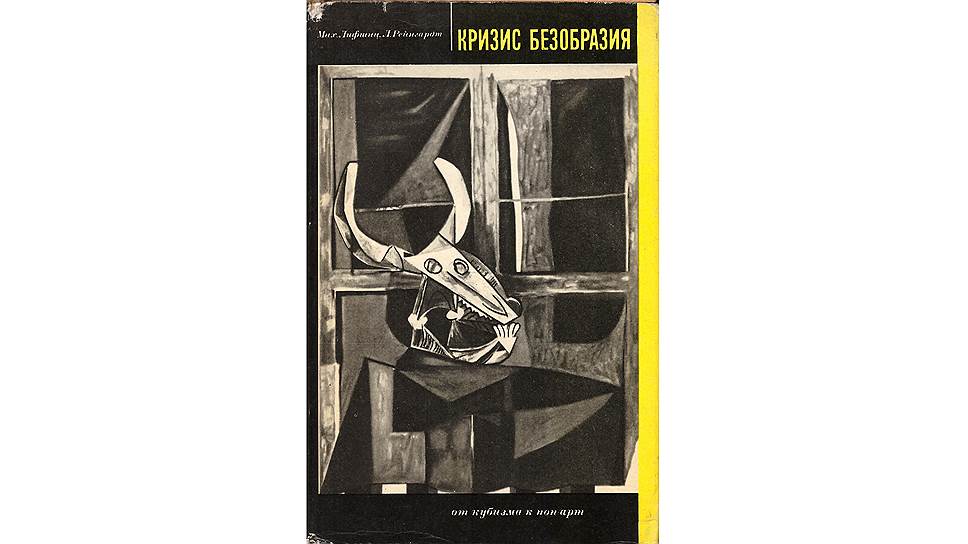

Михаил Лифшиц и Лидия Рейнгардт. «Кризис безобразия: От кубизма к поп-арт», 1968

Почему именно «Кризис безобразия», где Лифшиц изложил это свое видение деструктивности модернизма, произвел такой скандал? Когда против выступила вся либеральная интеллигенция — Дмитрий Лихачев, Григорий Померанц, Лев Копелев, а за — самым анекдотическим образом — автор романа «Тля» Иван Шевцов. Ведь в те годы была масса публикаций такого толка, а первое издание книги Владимира Кеменова «Против абстракционизма» вышло несколькими годами ранее.

Программные статьи Кеменова против формализма и натурализма появились в «Правде» в 1936 году — это было начало кампании против современного искусства, что кончилось потом закрытием Музея нового западного искусства. Да, в 1920-е годы во ВХУТЕМАСе, когда Лифшица обвиняли в правом уклоне, он отстаивал идеи реализма, народности, национальности. И именно они через несколько лет легли в основу сталинской культуры, но это уже были идеи, разведенные слюной бешеной собаки, говоря словами Лифшица, сказанными по другому поводу. Мало кто в 1930-е годы боролся со сталинской культурой в этих ее проявлениях так, как боролся Лифшиц. Он не любил конструктивизм и любил классическую архитектуру — в этом был пафос его ранних выступлений. Но, может быть, первый, кто среагировал на новую сталинскую архитектурную политику и в статье 1934 года высмеял псевдоклассику, был Лифшиц. В лекциях в ИФЛИ он громит националистический уклон советской литературы и кинематографа после 1937 года — для Лифшица в 1930-е настоящей литературой был Андрей Платонов. Для ясности: ни в одном архиве, ни в одной рукописи, ни в одном документе я не нашел ни строчки, которую Лифшицу можно было бы предъявить как обвинение: этически его позиция была безупречна. У него, кстати, в отличие от идеологов того времени, на все тексты упоминания Сталина встречаются всего раза три. Между Кеменовым и Лифшицем дистанция в сотни световых лет.

И даже стилистическая.

Абсолютно. Прежде всего — стилистическая. Но за стилем стоит понимание сути дела. Если внимательно читать «Кризис» и все статьи Лифшица на этот сюжет, можно заметить, что они в значительной степени направлены против советской искусствоведческой литературы. Ни поклонники вроде Шевцова, ни противники — Лихачев, Померанц, Копелев — не поняли, о чем идет речь у Лифшица.

Но, возвращаясь к стилистике, противников можно понять. Ведь Лифшиц, очень живо описывая акции Ива Кляйна или «Флюксуса», часто сознательно пересказывает бульварную прессу и пользуется риторикой Gesundes Volksempfinden, того самого «здорового народного восприятия», с позиций которого нацистская пропаганда громила «дегенеративное искусство».

Действительно, у Лифшица концепция восприятия «нормального человека», воскресного посетителя Третьяковской галереи, была очень важна. И, описывая какую-нибудь кубистическую женщину, разрезанную на части, он прибегает к эффекту остранения, хотя не переносит ни термин, ни его автора, Виктора Шкловского. Но надо различать и не смешивать. Это все равно что путать Михаила Нестерова с Александром Герасимовым, которые в 1939 году внешне очень похожи. Позицию Лифшица абсурдно называть демагогической и фашистской. Сам термин «дегенеративное искусство» для него неприемлем теоретически, а не потому, что это термин нацистской пропаганды. В лифшицианстве авангард, напротив, это искусство рафинированных интеллектуалов, мышиная возня рефлексии, сложная метаструктура духа. Если это и описание болезни, то не дебильности. Отсюда следует важный вывод: это искусство нельзя преследовать, оно должно быть показано. Более того, в 1968 году — в программной статье «Либерализм и демократия» в «Вопросах философии» — Лифшиц пишет, что необходимо вытащить из запасников «всех Малевичей и Кандинских» и дать людям посмотреть. Надо отделить гражданский вопрос от эстетического: гражданский вопрос — у этих художников есть право выставляться и обсуждаться, эстетический вопрос — совсем другое. В этой позиции не только не было ничего фашистского: манифест «Почему я не модернист» — одно из самых антитоталитарных произведений в мировой литературе, поэма о том, из какой духовной атмосферы рождается фашизм и сталинизм и в чем тут вина модернизма.

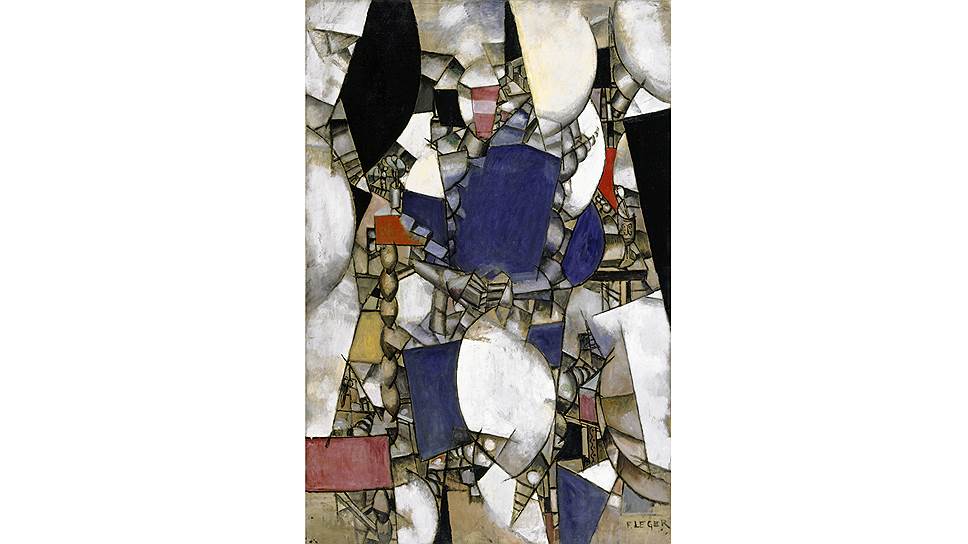

Фернан Леже. «Женщина в синем», 1912

Фото: Kunstmuseum Basel- Schenkung Dr. h.c. Raoul La Roc

В связи с идеей вины модернизма Лифшица часто сравнивают с Теодором Адорно…

У них можно найти точку совпадения в идее смерти искусства. Но разница бесконечная. В 1938 году Лифшиц пишет один из своих главных теоретических текстов — письмо о Пушкине своему другу, литературоведу и эстетику Георгию Фридлендеру. И произносит ключевую фразу для понимания всей своей теории: «Я бы повторил одну формулу, которую мне многие простить не могут: "Искусство умерло! — Да здравствует искусство!” Нужно хорошенько понять первую половину этой формулы, чтобы вторая не превратилась в пустую болтовню». Это говорит о том, что вся советская литература об искусстве модернизма — пустая болтовня, потому что все ее прославление искусства без понимания того, что искусство умерло, что коэффициент отражаемости убывает и мир гаснет перед глазами, бессмысленно. Но и зафиксировав смерть искусства, надо идти дальше, потому что прославление логики смерти искусства и любование его post-mortem-состоянием превращается в такую же пустую болтовню. Он был против всех: против тех, кто отрицал идею смерти искусства, и против тех, кто на ней останавливался.

Понятно, что при постоянном убывании коэффициента отражаемости места оптимизму нет. Но все же была ли у Лифшица какая-то позитивная программа? Нравился ли ему кто-то из современных ему художников?

Предпоследний зал нашей выставки называется «На верном пути»: он целиком посвящен одноименной программной статье Лифшица, написанной в 1976 году о выставке молодых художников — навстречу XXV съезду КПСС. Это очень важный текст для понимания всей драмы Лифшица: одна из немногих, кто уцелел из этих молодых художников, это Татьяна Назаренко, остальные канули в Лету. И не известный сегодня никому Ваграмян, которого Лифшиц поддержал во ВХУТЕМАСе и подвергся за это жесточайше критике, и ранняя Назаренко — они на верном пути, как все, кто, вопреки всеобщему движению, пошли в сторону Кватроченто. Мы сейчас совершенно не понимаем тот внутренний духовный переворот, что пережили люди в 1917 году: они считали, что закончилась предыстория — вся чудовищная история эксплуатации, ненависти, крови в прошлом. Сознание человека формируется между 12 и 14 годами — Лифшицу в 1918 году было 13 лет, ему открылась идея нового Ренессанса, будущего, к которому идет мир. В «Диалоге с Эвальдом Ильенковым» он писал: «Идеальное в мире есть, но входит оно не через парадную дверь. Любовь скорпионов предвещает Ромео и Джульетту». Не может природа прыгнуть сразу от космоса к Ромео и Джульетте — просто мы в этой истории попали на период любви скорпионов.

Лариса Кириллова. «Девушки села Черное», 1974

Фото: Предоставлено Пермской художественной галереей

Даниил Хармс родился в том же 1905 году, но ему в 1918-м, кажется, открылись другие перспективы.

Опять же, вспомним концепцию противоположного жеста и ошибки великих людей. Лифшиц гораздо ближе Хармсу и Платонову, чем нам кажется. Для понимания этого надо помнить его высказывание о Гегеле: «В формуле Гегеля "все действительное разумно” именно и заключалось утверждение о неразумности его». В хрестоматии 1937 года «Маркс и Энгельс об искусстве», которую Лифшиц считал своей главной книгой, он разработал метод высказывания своих идей через комбинацию цитат — как-никак школа ВХУТЕМАСа. И там, в разгар большого террора, он публикует знаменитые страницы Маркса из «Экономическо-философских рукописей 1844 года», посвященные критике уравнительного коммунизма. Того грубого коммунизма, который весь построен на зависти и жажде нивелирования. Те, кто что-то краем уха слышали про марксизм, уверены, что эти строки широкий читатель впервые узнал в 1956 году, на волне десталинизации. При переиздании этой хрестоматии в 1957 году Лифшиц делает ее новую композицию, и теперь она начинается обширным разделом «Проблема революционной трагедии». Точно так же Лифшиц, исходя из своего знания анализа античной трагедии у Гегеля, рассматривает и трагическую вину деятелей революции, и те обратные демонические силы, которые были вызваны на поверхность свободными творческими актами первых авангардистов. Критикам манифеста «Почему я не модернист?» он отвечает: вы ничего не поняли — я писал о трагедии.