Центр и периферия

Дмитрий Медведев, присоединяя к Москве Новую Москву, объяснял это свое действие тем, что центр Москвы перегружен, здесь в одной точке соединяются административный, финансовый, торговый, культурный, научный, образовательный центры, нужно их развести по разным точкам и получить полицентричный город. Каждая из функций (сюда можно было бы добавить и военный центр в виде Арбатского военного округа, занимающего целый квартал, но Дмитрий Анатольевич осторожно не добавлял) продемонстрировала нежелание отправляться на выселки и употребила все свое влияние, чтобы этого не произошло. Тут интересно, что в результате победили все и не переехал никто.

Это не первая попытка градостроителей пропихнуть идею полицентризма через высокое начальство. До нее был Генплан Москвы 1971 года с формированием девяти субцентров в спальных районах (следы его можно обнаружить в таинственном расположении главного офиса «Газпрома» в Новых Черемушках). До нее случилась попытка создать вокруг Москвы кольцо наукоградов — Зеленоград, Химки, Королев, Реутов, Электросталь... Все это превратилось в периферию. Полицентризм и сегодня является признанной целью градостроительной политикой Москвы, что, на мой взгляд, является ошибкой. Но в силу доказанной временем нежизнеспособности идеи — ошибкой безвредной.

Конечно, существуют полицентричные города (как Лондон), но они возникают путем слияния поселений, у каждого из которых был свой центр. Центр относится к числу самоочевидных и из-за того несколько таинственных явлений. Самоочевидность — когда центр есть. Таинственность — когда кто-то пытается создать новый центр. Почему-то он не создается.

То есть в случае с Москвой все более или менее понятно. Центр города не создается одной функцией, там обязательно должно быть наложение многих, и если рядом с властью нет торговли, культуры и образования, это значит, что торговлю тут находят занятием зазорным (так бывает — вспомните изгнание киосков из Москвы), а культуру и образование отправили на выселки. Сама идея московской полицентричности — мертворожденное дитя советской градостроительной мысли, вскормленной индустриальной логикой: каждая функция понимается как завод (фабрика культуры, образования, торговли, финансов), каждому заводу — своя территория и свое заводоуправление. Это нежизнеспособно, поскольку противоречит экономической логике постиндустриального города, где эффективность определяется интенсивностью обмена, а она — количеством пересекающихся функций.

Но даже в случае, когда центр пытаются создать не путем выноса одной функции, а более вдумчиво, результаты скорее сомнительны. Яркий пример — попытка создать новый центр Парижа в районе Дефанс, который создавался с 1955 года как символ послевоенного обновления Франции и пережил три попытки запуска (вторая в 1970-е, последняя — начиная с 2006 года). Хотя сегодня это очень впечатляющее урбанистическое образование, тем не менее это никак не центр Парижа. Примерно тот же статус у Канэри-Уорф в Лондоне и в менее пафосном виде — у Сити в Москве. Во всех трех случаях начало строительства нового делового центра города приводило к активизации бизнес-функций в старом центре, он обновлялся и в итоге выигрывал конкуренцию, превращая альтернативный центр в пафосные выселки.

Центр — это наложение функций, но само по себе наложение функций не создает центра. Существуют поселения, в которых, можно сказать, нет центра. Например, Кремниевая долина — это урбанизированное пространство бесконечной периферии, насыщенное высокотехнологичными фирмами и сервисами по их обслуживанию, но сказать, где там центр,— не скажешь. Хотя Сан-Хосе и претендует на этот статус, но это больше похоже на центр курортной зоны. Другой пример — Берлин. Центр этого города уничтожен в 1945 году, и хотя после объединения Германии были затрачены гигантские средства и усилия на то, чтобы его восстановить, он все равно выглядит недопеченным. В этом городе есть центры отдельных районов города, а центр города — пустырь, хотя с небоскребами.

Если альтернативные центры и получались, то на основе политической, а не экономической логики. Это скорее колониальная практика, и основание нового центра здесь синонимично созданию новой столицы; самый яркий пример — это Нью-Дели Эдварда Лаченса, ансамбль, который стал даже более значимым центром Дели, чем старый центр Шах-Джахана. Аналогичные акции были предприняты в советских столицах стран Центральной Азии, прежде всего в Ташкенте. Однако в данном случае центры носят символическое значение. Они напоминают территорию ВДНХ и скорее противостоят колонизуемым городам, чем собирают их вокруг себя. То же может происходить и во вполне органических городах — достаточно вспомнить Кремль в Москве. Это, несомненно, центр города, но с точки зрения городской ткани — это изъятое из города пространство, противостоящее ей, а не центрирующее. Изъятый центр отражает идею насильственно цивилизующей власти, что характерно для колониальных стран, ну или стран, где власть легитимируется путем насильственного ведения общества вперед.

Кажется, что для понимания феномена центра удобнее пользоваться композиционной логикой, чем экономической. В случае, когда мы имеем дело с органическим городом, растущим, как Москва, концентрическими кругами, это убедительно. В градостроительстве есть понятие «узел» — место пересечения нескольких значимых путей; понятно, что при таком построении центр оказывается местом пересечения всех путей, и уже отсюда — местом наложения всех функций. Однако стоит уйти от органической к регулярной планировке — и тот же центр становится более проблематичной субстанцией.

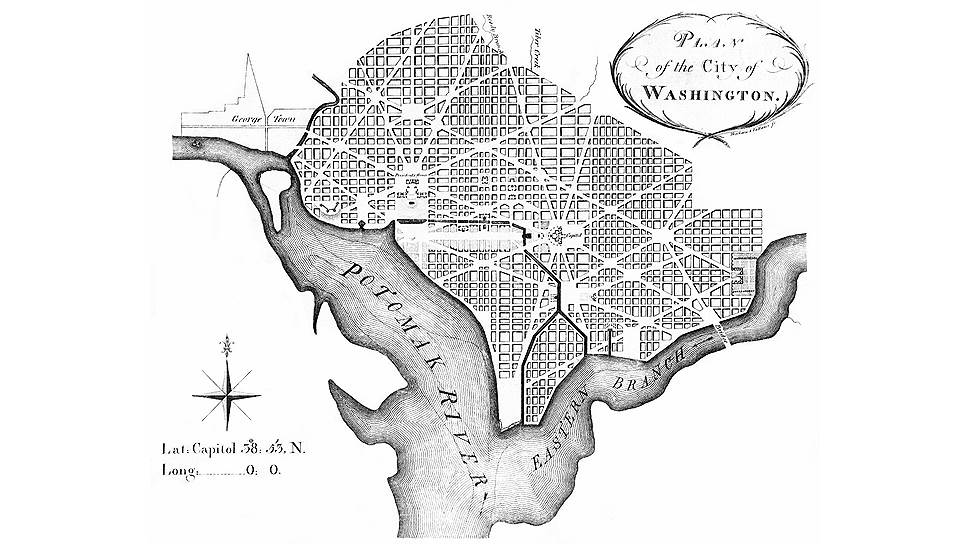

Прямоугольная сетка не имеет центра, каждый ее квадрат равноправен другому (поэтому Джордж Вашингтон считал такую планировку пространственным аналогом демократии). Конечно, существуют разнообразные центростремительные композиции — основанные на идее круга, звезды, свастики и т. д. И множество архитектурных ансамблей эпохи большого градостроительства, от Ренессанса до тоталитарной архитектуры ХХ века, было основано как раз на таких композициях. Однако центр в них — это больше геометрическая точка, чем городское образование, в нем не ясно, что происходит и кто находится. Вспомните площадь Звезды в Париже с Триумфальной аркой — это очень эффектно, но никакого реального центра в арке нет.

Вероятно, самое убедительное возражение против композиционного понимания центра города в урбанистике — это американское название центра города — downtown. Оно чисто геометрическое и происходит из-за более или менее меридионального расположения Манхэттена. Южный Манхэттен, самый развитый и насыщенный в функциональном отношении район города, на карте оказывается внизу, из-за этого он получил название «нижнего города», а вслед за Нью-Йорком городской центр стали называть downtown уже независимо от его положения в городе — внизу, в центре или вверху карты. В американской логике центр вовсе не обязательно находится в центре города — это скорее эксцентрическое место.

Высказанных соображений достаточно, чтобы сказать, что городской центр — это культурный конструкт, который основан на не вполне очевидной логике. Мне кажется, для того чтобы понять ее, имеет смысл обратиться к антониму, к периферии.

Периферия города вообще-то не называется периферией. В Москве и российских милионниках это понятие конкретизируется как спальный район, и главное свойство этого образования в том, что это место без свойств. В нем нет выраженной идентичности, оно не предполагает устойчивого набора жизненных сценариев, там можно заниматься чем угодно и не заниматься ничем. Спальный район — это ускользание от смысла в более или менее комфортную безымянность. Но исторически периферия не была столь невыраженной и нейтральной.

Есть три разных названия периферии, каждое из которых имеет свои смысловые оттенки. Во-первых, это окраина, и в этом слове остро ощущается привкус некоторого сиротства, пораженности в правах. Окраина напряженно смотрит в центр и переживает свою центрооставленность. Она неполноценна и при большой зависимости от центра довольно агрессивно к нему настроена.

Во-вторых, это слобода. Слобода — это искаженное диссимиляцией согласных слово «свобода», это изначально поселение свободных крестьян при городе, не город, не деревня, а нечто промежуточное. Но от кого свобода? От центра, от принятых там обычаев, ценностей и норм поведения. В слободе не то что свои законы, а скорее свое отрицание законов, некая расслабленная лихость. Здесь ощущается отчасти хулиганский привкус жизни. С другой стороны, слобода совсем не нейтральна к центру. Иногда она настроена ворваться туда и захватить его.

В-третьих, это субурбия. Это европейское понятие, в России субурбий долгое время не было, да и сегодня они не вполне сформировались. Субурбия в подтексте имеет то, что называется villa suburbana, подгородную виллу, родившуюся в античности и возрожденную в Ренессансе. Эта вилла трансформировалась в коттедж для среднего класса, но смысл некоторого превосходства над городом в субурбии остался. Это место комфорта и достатка, правильной жизни, основанной на семейных ценностях и гармонии с природой, место, откуда принято обличать суету, грязь, жадность и лживость городов. Субурбия, набирая силу и богатство, периодически мигрирует в центр (что происходит сегодня) в попытке установить там свои порядки (сегодня это экология), а потом, когда ничего не выйдет, вновь бежит от суеты.

Эти смыслы — собственной неполноценности, раскрепощения от ближней крепости и превосходства над неправедными — до некоторой степени позволяют понять, чем является центр. Базовое свойство центра — его неравенство себе. Это место, где большинство людей оказываются с целью посмотреть на центр, и это люди с периферии. Из-за этого центр всегда оказывается сценой, жизнь в нем имеет качество зрелища, это место про «людей посмотреть, себя показать». Несколько задирая планку, можно сказать, что это место рефлексии города, его самоосознания, предъявления ценностей, которыми он живет.

В конце концов, идея, что центр города — это место наложения функций, связана с тем, что сегодняшний спектакль центра — это ритуалы общества потребления, обмена и торговли. Если общество выстроено на других ценностях, такого может и не быть. На Дворцовой площади в Петербурге функции друг на друга не накладывались, это был спектакль имперской власти, действо огромной пустоты. Такое понимание центра было унаследовано советским градостроительством, где весь город стекался к площади перед обкомом, которую редкая птица отваживалась перелететь.

Есть два вида храмов — базилики, основанные на движении от входа к алтарю, и центрические купольные, которые предполагают мысленное движение от земли к небесам. Сравнение их с улицами и площадями банально и общепринято: базилика — это перекрытая улица, а центрический храм — перекрытая площадь. Но интересно перевернуть эту аналогию, обнаружив, что город строится как храм, предполагающий путь от периферии к центру, от профанного к сакральному. Центр — это место самоидентификации города, предъявления его смысла. Три отношения к центру, которые демонстрируют окраина, слобода и субурбия,— это разные отношения к откровению. Посмотрите на персонажей ивановского «Явления Христа народу», и вы легко найдете там лишенца с окраины, нагловатого слободского парня и скептика из субурбии, так или иначе присутствующих при богоявлении.

Здесь уместно процитировать знаменитый фрагмент из Мартина Хайдеггера, объясняющего смысл храма как такового. «Стоя на своем месте, храм впервые придает вещам их вид, а людям впервые дарует взгляд на самих себя, <…> ставит перед выбором, что свято, а что скверно, что велико, а что мало, что доблестно, а что малодушно, что благородно, а что нестойко, что господин, а что слуга». Разумеется, центр несет в себе этот смысл в снятом, разбодяженном виде. Но мне кажется, смысловая конструкция центра так или иначе основана на интуиции если не религиозной, то пост- (прото-, квази-) религиозной.

Это означает, что если вы пытаетесь создать новый центр, не старайтесь перетащить туда функции или пересечь множество путей в одной точке. Поймите, в чем смысл вашей цивилизации, придумайте форму его пространственного развертывания, и у вас получится отличный городской центр.