Ремесла роскоши

Выставка «Hermès За кулисами»

спецпроект

Ремесла роскоши

Выставка «Hermès За кулисами»

Это не привычная выставка, где зрители ходят между витринами,— это пространство, где можно будет увидеть, какими средствами, какими руками и инструментами создается мир Hermès. Об идее выставки и концепции этого мира рассказывают его артистический директор Пьер-Алексис Дюма и Елена Стафьева

Мастера, которые делают разные вещи Hermès на мануфактурах марки, будут 10 дней делать их у всех на глазах в Музее Москвы. Это прежде всего шанс увидеть в действии все знаменитые ремесла Hermès и понять, как устроено первоклассное люксовое производство. Но еще это возможность разглядеть и почувствовать то неуловимое, что воплощают вещи Hermès,— и что больше слов «ремесло», «люкс», «мода».

Самая часто употребляемая цитата, где упомянут Hermès,— это, конечно, сцена парижского шопинга двух главных героинь романа «Ночь нежна», Николь и Розмари, где Николь покупает кучу вещей себе, семье и всем на свете друзьям и знакомым, в том числе две замшевые крутки Hermès: «Одну цвета морской волны, другую цвета клубники со сливками». Этот цвет морской волны — можно представить себе, какой это был неповторимый эрмесовский оттенок зелено-голубого,— и особенно клубника со сливками создают ясный образ жизни, полной праздности и роскоши, а Hermès выступает символом и этой роскоши, и этой праздности, и этой жизни. Но главное Фицджеральд говорит буквально в следующем абзаце: «Чтобы Николь существовала на свете, затрачивалось немало искусства и труда. Ради нее мчались поезда по круглому брюху континента, начиная свой бег в Чикаго и заканчивая в Калифорнии; дымили фабрики жевательной резинки, и все быстрей двигались трансмиссии у станков: рабочие замешивали в чанах зубную пасту и цедили из медных котлов благовонный эликсир; в августе работницы спешили консервировать помидоры, а перед Рождеством сбивались с ног продавщицы в магазинах стандартных цен; индейцы-полукровки гнули спину на бразильских кофейных плантациях, а витавшие в облаках изобретатели вдруг узнавали, что патент на их детище присвоен другими,— все они и еще многие платили Николь свою десятину. То была целая сложная система, работавшая бесперебойно в грохоте и тряске, и оттого, что Николь являлась частью этой системы, даже такие ее действия, как эти оптовые магазинные закупки, озарялись особым светом, подобным ярким отблескам пламени на лице кочегара, стоящего перед открытой топкой».

Всего этого мира, где 40 тысяч работниц не покладая рук трудятся для того, чтобы Николь Дайвер так непринужденно и изящно делала свой парижский шопинг,— его больше нет. То есть 40 тысяч работниц никуда не делись, их даже стало гораздо больше, Париж не изменился, и улица Фобур-Сент-Оноре осталась почти такой же — но Николь Дайвер перестала быть центром этой вселенной, которая с тех пор радикально поменяла конфигурацию и приняла в себя ценности, модели и образы, прежде не имевшие к ней никакого отношения. А вот куртки Hermès занимают прежнее место, куртки Hermès — это по-прежнему круто.

В мире, где сама идея потребления роскоши сегодня выглядит как никогда сомнительной, эрмесовские сущности остаются востребованными. В чем тут дело, почему это работает? Для начала надо сформулировать более или менее очевидное.

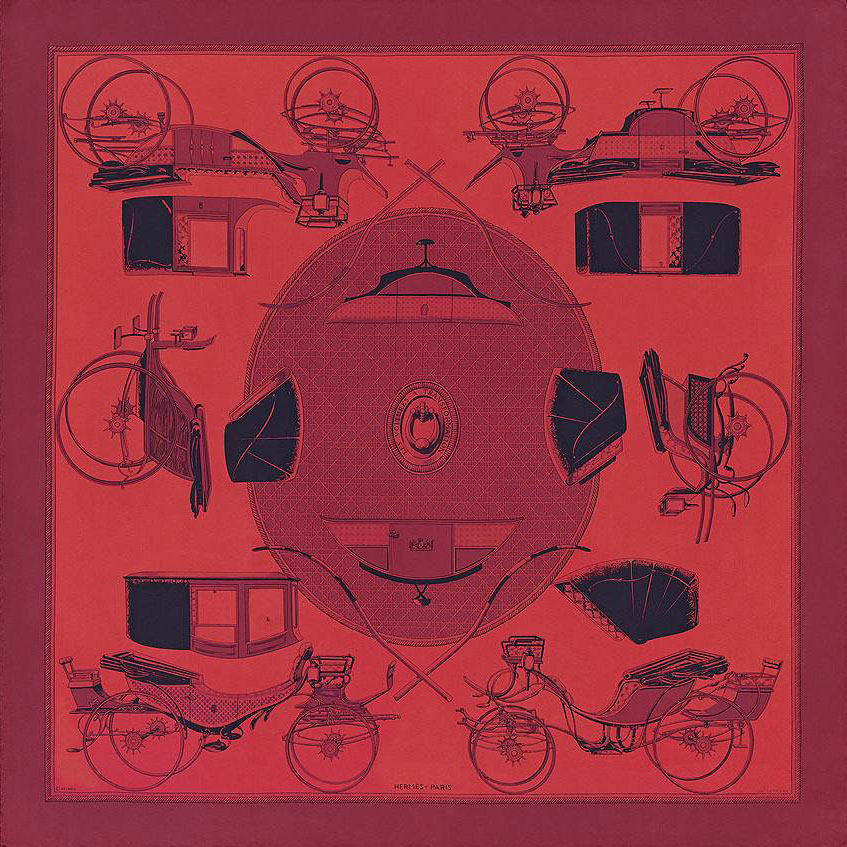

Во-первых, это раз и навсегда выбранная эстетика минимализма, агрессивно курируемый набор выразительных средств, сведенная к минимуму декоративность, когда все красивое — это производное от функционального, будь то яркие шелковые куртки жокеев, конская упряжь или амуниция путешественников Второй империи.

(Но простота — не изобретение Hermès, простые и роскошные вещи делали и до Hermès и после, другие люксовые компании тоже владеют этим мастерством. Другое дело, что Hermès целенаправленно концентрировал и присваивал себе простоту, он сделал ее тотальной, распространил на все свои товары и ремесла. Мир же развивался так, что именно простота стала до некоторой степени условием роскоши — тем, что примиряет с роскошью в ситуации проблемности самого ее существования.)

Во-вторых, интенсивная сосредоточенность на том, что называется «наследием», сосредоточенность, означающая, что архив никогда не переставал давать идеи, образы и даже конкретные вещи. Постоянное проговаривание заново того, что есть Hermès, а что — не Hermès.

(И опять же, в какой-то степени все это можно сказать и о других производителях люкса, такое отношение к наследию — основа самого концепта роскоши, разве что Hermès проявляет это свое свойство невероятно концентрированно.)

В-третьих, легендарный эрмесовский культ ремесел и связанный с ним культ совершенства, когда кажется, что между платоновской идеей вещи и той вещью, которая сделана Hermès, совсем небольшой зазор. Идеальный красный домашний халат из шерсти, вечный в своей лаконичности серебряный брелок, остроумная деревянная досочка для колки орехов, сумка, в конце концов, на которую годится только одна из дюжины кож, а остальные никак, и очень многое другое.

Ну и то, что вокруг своих ремесленников Hermès последовательно и целенаправленно выстраивает свой публичный образ — как сейчас этой выставкой или несколько лет назад документальным фильмом «Les Mains d’Hermès» («Руки Hermès»).

Перечисленное выше многое объясняет, но главное при этом так и останется невысказанным. Есть что-то еще за всем этим, что-то выше этого, то, что соединяет всю конструкцию и укореняет ее в культуре. Hermès и его вещи апеллируют к той же сфере, что и предметы искусства,— к сфере высшего, а не товарного,— при этом совершенно не пытаясь прикидываться искусством, настаивая на ремесленной сути своего дела, но всем своим подходом — строгим отбором, с одной стороны, и максимальной всеохватностью предметного мира, с другой,— присваивая вещам дополнительные смыслы. И это то, что мы чувствуем в Hermès и пытаемся обозначить словами «вневременность», «минимализм», «элегантность», «рафинированность», «простота» и пр., смысл которых довольно выхолощен от чрезмерного использования.

Но, в отличие от искусства, вещи Hermès никогда не могут нас растревожить и лишить покоя — ровно наоборот. Продуманный, эстетически осмысленный и упорядоченный мир Hermès, где нет хаоса и энтропии, где все сдержанно и благородно, создает обволакивающий комфорт для людей, живущих в мире, где вещи друг за другом, как в цепной реакции, покидают свои привычные места и перепутываются. И этот факт тоже в копилке феномена Hermès.

О вопросах, которые современный мир ставит перед создателями и хранителями этого феномена, мы поговорили с артистическим директором Пьером-Алексисом Дюма, сыном Жана-Луи Дюма, сделавшего из локального семейного бизнеса мегабренд, внуком Робера Дюма, придумавшего шелковые каре и сумку Kelly и прапрарпарправнуком Тьерри Эрмеса, основавшего компанию в 1837 году.

Hermès достиг настоящей тотальности — начав с конской упряжи и продолжив разными вещами из кожи, они довольно быстро, фактически первыми, создали целый мир из своих вещей, в котором есть все, от шелковых платков до настольного футбола. Делать самые совершенные предметы в каждой категории — эту простую и, в сущности, неоригинальную идею Hermès реализовывал все 180 лет своего существования с такой маниакальной педантичностью, что в результате выстроил полную и законченную вселенную объектов Hermès (еще и покупая по ходу компании, достигшие совершенства в производстве определенных вещей — хрусталь Saint-Louis, серебро Puiforcat). И выстроенная таким образом, эта супервселенная имеет суперсилу: все вместе объекты Hermès обладают способностью генерировать ощущение, что каждый из них в отдельности безупречен, имеет какую-то дополнительную — к своей функциональности и своей дороговизне — ценность и, более того, способен распространять ее вокруг себя.

Главная забота современного люкса — развернуться ко всем, принять и объять всех, дать возможность полюбить себя тем, кто раньше был за границами люксового мира: интеллектуальным режиссерам, левым активистам или андерграундной молодежи (особенно молодежи!). И поэтому слово «инклюзивность», которое мы привыкли воспринимать в контексте социальных практик адаптации различных меньшинств, стало одним из важнейших в люксовом дискурсе. Движение, начавшееся в моде последних лет, когда оказалось, что можно быть сколько угодно неловким, кривобоким, немолодым и при этом модным, сейчас захватывает и люкс. Уязвимость, человечность, несовершенство никогда не были предметом люкса — но они стали предметом культуры и предметом моды, и люкс оказался вынужден обратить на них внимание и придумать, как иметь с ними дело. И в этом есть, конечно, определенное противоречие, потому что люкс, производящий очень дорогие вещи, эксклюзивен по самой своей природе, которую он сейчас всячески маскирует, избегая даже самого этого слова.

Современные визуальные искусства, которые принято в совокупности называть словом «art», за последние 20 лет стали важнейшим двигателем торговли. Нет ни одного заметного производителя люксовых товаров, хотя бы раз не выпустившего сумку с каким-нибудь известным современным художником. Нет практически ни одного люксового конгломерата, у которого бы не было собственного арт-фонда. Это отлаженный маркетинговый процесс, который, кроме прибылей, приносит вполне ценные гуманитарные результаты в виде тех же арт-фондов. Hermès не кооперируются с современным искусством, но инкорпорируют его в свою собственную эстетику, в свой собственный мир. Эта эстетика, молниеносно узнаваемая, ассимилирует любое чужое слово. Совместные проекты Hermès с современными художниками очень редки и точечны, как, например, ограниченная серия гигантских шелковых каре, сделанных вместе с японским художником и фотографом Хироси Сугимото, которые Hermes показывал именно как объекты искусства и представлял на ярмарке Art Basel Miami.

В современном мире нет необходимости в дорогих вещах — ни практической, ни идеологической. При иерархической системе потребления они были необходимым атрибутом статуса богатого человека, но это время прошло. В результате произошедших экономических, социальных и культурных перемен люкс оказался перед идеологическим кризисом и вынужден сейчас как-то отвечать на простой вопрос: зачем нужна роскошь в мире, где все, и бедные и богатые, совершенно свободно могут без нее обойтись? С одной стороны, мы все чаще сталкиваемся с этим вопросом, а с другой — люди по-прежнему продолжают покупать дорогие вещи, и в некоторых местах даже с удвоенным энтузиазмом.

Люксовая индустрия призывает нас: open your mind, wake up your feelings. Но именно это — открывать и расширять сознание, цеплять и будоражить, тормошить и встряхивать, заставлять наш ум подниматься над обыденностью — всегда было функцией искусства. Когда старые люксовые механизмы — престиж, уникальность, иерархии и пр.— потеряли безотказность, люкс начал разговаривать с нами новым языком, имитирующим язык искусства. Впрочем, чтобы это механизм работал, нужен определенный уровень художественности. Безусловно обладая им, Hermès со своей безмятежностью и маниакальным стремлением к совершенству обращается к клиентам как к людям со вкусом, умом, тонкостью и пониманием — вне зависимости от того, насколько разными они могут быть в реальности,— и отблеск всех этих свойств падает на каждого обладателя оранжевой коробочки. Сложная и тонкая иллюзия, мастерски устроенная.

В культуре и моде сегодня странность, всяческая сдвинутость и неправильность, уродливость и нелепость становятся специальной, тщательно лелеемой позицией. И вот тут возникает довольно парадоксальная ситуация: Hermès, для которого совершенство и безупречность — такие же фундаментальные вещи, как простота и элегантность, который всегда был так сильно сфокусирован на достижении совершенства, именно благодаря этому фокусу понимал, что в недоговоренности и незавершенности, умалчивании и невыпячивании и есть ключ к настоящему совершенству. Это помогло им установить важнейший баланс между красотой и совершенством, с одной стороны, и подвижностью собственных границ и всегдашней возможностью изменений — с другой. Для Hermès быть элегантным — это почти что нравственный выбор, предполагающий не столько сохранение безупречности, сколько широту приятия сложного мира и соразмерение собственного масштаба в нем.

Hermes был фактически первым люксовым брендом, ставшим по-настоящему глобальным и положившим еще в 80-е много сил на то, чтобы закрепиться не только в Америке, но и в Азии. Это сделал отец Пьера-Алексиса, Жан-Луи Дюма, бывший с 1978-го по 2006 год СЕО и артистическим директором Hermès, именно его визионерский талант сделал Hermès тем, чем он является сегодня — интернациональным люксовым мегабрендом. При этом компании удалось сохранить ключевые эстетические характеристики, в частности простую в своей гениальности идею: роскошь должна быть, нет, не бедной, конечно, но скорее умаляющей себя, чем выставляющей напоказ. Или даже так: казаться скромной, будучи при этом безальтернативно роскошной. Это работало в прошлом веке, в позапрошлом и продолжает работать сейчас.

Кожевник

Кожевенное производство и прежде всего знаменитые сумки — сила и слава Hermès. Расклад кожаных деталей на верстаке, деревянные тиски, которые зажимаются ногами и держат то, что сшивается, роликовый разметчик шва, чьи зубцы указывают места, где шило проткнет кожу, само ромбовидное шило, две иглы с двумя вощенными льняными нитями для фирменного седельного шва, идеально прочного и красивого, которым шьется сумка. Все швы простукивают молоточком, чтобы они не вытерлись, все края и срезы полируют, чтобы сделать гладкими и водонепроницаемыми. Ну и известный факт про эрмесовские сумки: только одна из дюжины-полутора одинаковых кож годится на то, чтобы стать сумкой Hermès.

Седельник

Седла и вообще шорное производство — это исток и начало всего в Hermès. То, как делается седло, это отдельное зрелище, в котором бездна чувственных коннотаций. Эрмесовские седла — не менее легендарные, чем эрмесовские сумки,— это довольно сложная конструкция, призванная сделать так, чтобы было удобно и наезднику, и лошади. Для этого на деревянной распорке специальными гвоздями скрепляются отдельные части седла, между металлическим каркасом и кожей помещается пена. Мастер руками натягивает и расправляет кожаные части, и прежде чем закрепить, формует и разглаживает все выемки и выпуклости — и это выглядит довольно волнующе. Все части седла должны быть вырезаны из одной шкуры: сиденье, передняя и задняя лука, панели и крылья, подрезанные, с округлыми краями, и сшитые, разумеется, вручную седельным швом. Все должно быть максимально легкими и подвижными — так, чтобы всадник сливался с лошадью.

Перчаточник

Перед тем как стать перчаткой, каждый кусок кожи заворачивается во влажную ткань, чтобы затем ее можно было свободно растягивать, как тонко раскатанное тесто. Кожу разрезают на треугольники, к ним прикладывают штамп/лекало в форме кисти, которую называют «железная рука», и так вытягивают нужную форму — это называется depecage. Все дефекты на коже заранее помечаются белым карандашом, чтобы обойти их. Работа перчаточника практически безотходная, ничего не выбрасывается: кусочек, срезанный над мизинцем, используют для укрепления секции под кнопкой, треугольники, оставшиеся после выкраивания большого пальца, идут в качестве вставок между пальцами. За счет того, что кожу в процессе выкраивания максимально тянут, перчатки потом сохраняют свою форму при любых движениях ваших пальцев — и, собственно, становятся вашей второй кожей.

Печатник по шелку

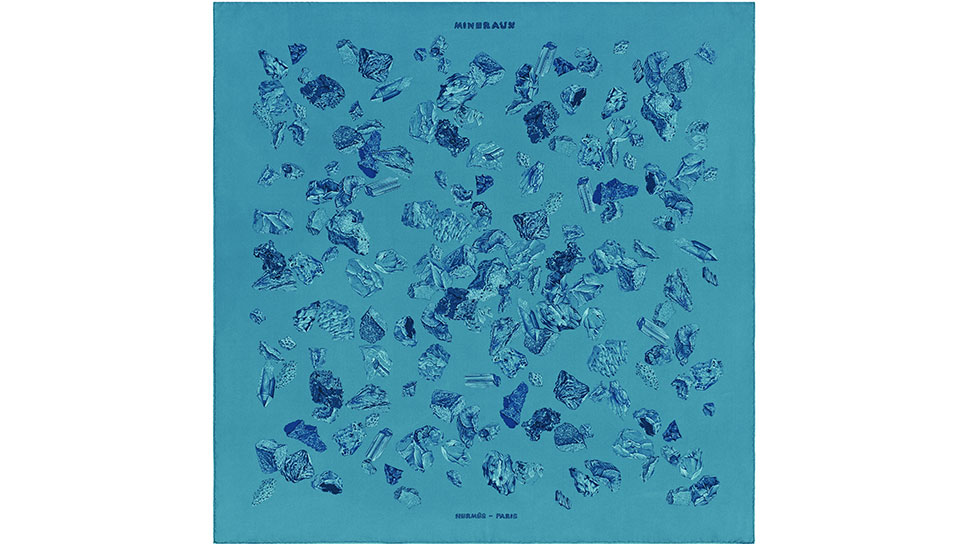

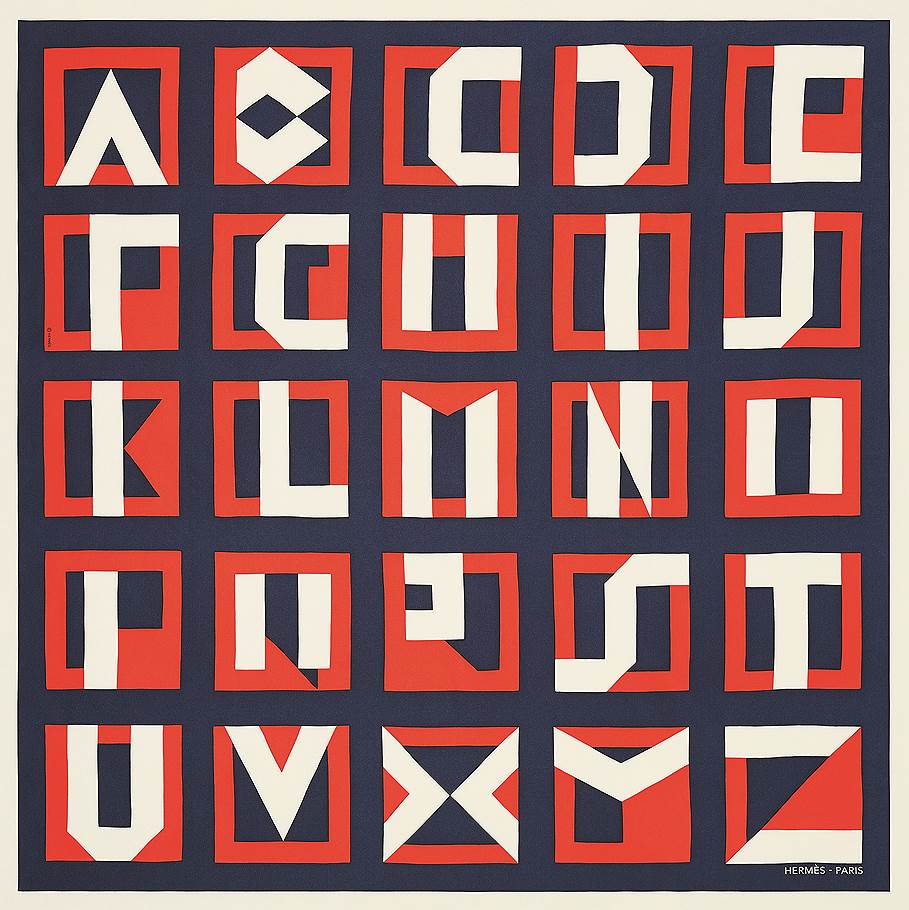

Платки — самая знаменитая часть эрмесовского шелкового производства, происхождение которого, как и почти всего в Hermès, связано с лошадьми, а именно — с яркими шелковыми куртками жокеев. Они печатаются по методу плоской рамки, который еще называют «лионская печать», потому что его изобрели в Лионе. На отрез из чистого саржевого шелка, натянутый на печатном столе, устанавливают стальную рамку с покрытием из тонкой сетки, и резиновым валиком — вперед и назад, размеренными движениями, распределяя и собирая краску, добиваясь ровной и точной печати,— наносят на ткань первый цвет. Сколько цветов — столько будет и рамок, друг за другом, в строгой последовательности. Например, чтобы напечатать сложное выражение лица, как на платке Wa’ko-ni, который покажут на выставке, нужно 15 рамок. После того как нанесен последний слой, ткань высушивают, стирают и разрезают в форме платков. Дальше их остается только подшить, et voila — кусок шелковой ткани стал каре Hermès.

Гравировщик по шелку

Гравировщик и графический дизайнер работают вместе и находятся как раз между автором рисунка и печатником. Они работают с шаблонами в реальный размер, которые сначала делают вручную по количеству цветов, а затем оцифровывают. Копировальная бумага, с которой работали прежде, сегодня, конечно, заменена на графический планшет — с его помощью рисунок разбивается на определенное количество слоев, в зависимости от того, сколько цветов нужно для росписи. И здесь все зависит от точности глаза и мастерства гравировщика. Затем штифтом один за одним наносятся цвета и различные эффекты — тень, контуры, растушевка (все с помощью цифрового стилуса). Эта работа дает возможность максимально детализировать рисунок и в результате получить высококачественную печать, поэтому так важна возможность увеличивать рисунок на планшете. На рисунок из 30 цветов и, соответственно, 30 шаблонов у гравировщика уходит от 400 до 600 часов работы, но если рисунок очень сложный, то может дойти и до 2000 часов.

Галстучник

Галстуки — такая же важнейшая часть мужского шелка Hermès, как платки — женского. Цвет и рисунок, характерные эрмесовские принты, важны и там и тут. Галстук Hermès выкраивается, складывается и сшивается вручную. Внутри галстук проложен шерстью и хлопком, подкладка — из шелка, конечно. По всей длине галстука фиксируется утяжелитель, чтобы он не морщил во время сшивания. Форма галстука зависти от того, насколько точно он сложен, а его гибкость и подвижность обеспечивает единая нить, которой в конце прошивают галстук по всей длине: этот потайной шов должен быть прямым, как линия отвеса, и гибким, как позвоночник.

Художник по фарфору

Фарфор Hermès расписывают, как и положено, в мастерской в окрестностях Лиможа. И заметное количество этой росписи делается вручную. Контур рисунка наносится твердым пером, а сам рисунок — соболиной кистью. Большие участки прокрашиваются губкой, а чтобы защитить то, что уже готово, вокруг контура рисунка наносится слой лака, который потом снимается, как пленка. Яркость и стойкость цветов определяют два фактора: точная доза цветного пигмента и мастерство обжига. Для подготовки палитры используют мастихин: на глиняной плитке крошатся пигменты и смешиваются с растворителем. Каждый предмет обжигается в несколько заходов при средней температуре 800 °C — для одного предмета может потребоваться до шести-семи обжигов.

Стеклодув

На одну вазу, например, фужер или графин может понадобиться от трех до восьми мастеров, каждый из которых работает на одном этапе производства: сбор материала на конце стеклодувной горелки, закатка сформированного стеклянного шара в деревянные долоки, где формуется заготовка для выдувания по основным контурам вещи, затем выдувание формы ртом через еще одну выдувную трубку и, наконец, работа с уже холодным предметом — гравировка, гранение и украшение. Стекло, которое вначале имеет температуру 1420 °C и льется как мед, постепенно становится холодным и идеально твердым. Каждое понижение температуры — до 900, 600, 450 °C — сопровождается человеческим дыханием, движением или взглядом, которые контролируют трансформацию материала.

Кеттельщица

Когда в эрмесовских блузах и пуловерах соединяются, например, шелк и трикотаж, это требует работы кеттельщицы. На корону, усеянную иглами, нанизывается край рукава, воротник или кромка вязаной детали, по одному стежку на каждую иглу. Иглы кеттельной машины называются токолями — для очень тонкой пряжи используют машины, в которых на 1 см приходится девять токолей. Сантиметром и мелом отмечают и проверяют измерения. Затем кеттельщица прикладывает сверху шелковую деталь, аккуратно приколов ее в нужных местах. После этого машина, которую называют кеттелем, сшивает две детали вместе, без шва или утолщения, незаметно соединяя трикотаж и шелк. Так кеттлевка обеспечивает идеальную цельность внутри и снаружи и, собственно, идеальный тактильный комфорт.