Пространные сближения

Анна Толстова об Эгоне Шиле и Жан-Мишеле Баскья в Фонде Louis Vuitton

В Фонде Louis Vuitton в Париже открылись выставки Эгона Шиле (1890–1918) и Жан-Мишеля Баскья (1960–1988), перетекающие одна в другую. Первые персональные выставки в недолгой, но насыщенной блокбастерными событиями истории институции, которая ранее избегала монографических проектов. Однако ради рифмы «Шиле — Баскья» отступить от правила «нет персоналкам» все же стоило

Жить быстро, умереть молодым — как будто бы сходство между героями двух отдельных выставок настолько очевидно, что и говорить не о чем. Как ни забавно, но они кажутся похожими даже внешне: Жан-Мишель Баскья на некоторых фотографиях напоминает Эгона Шиле на некоторых гуашевых автопортретах — с затемненным лицом и взлохмаченными, будто в дреды заплетенными волосами. Оба, пусть и не вундеркинды, начали очень рано, сделали очень много, прожили всего ничего — Шиле 28 полных лет, Баскья чуть меньше 28-ми. Оба из неполных и неблагополучных — каждая на свой лад, у одного умер от сифилиса отец, у другого сошла с ума и попала в психиатрическую клинику мать — семей. Каковое неблагополучие якобы и придало впоследствии их жизни и творчеству ту богемную асоциальность, что столь ценится публикой, критикой и байопикой, обожающей такие клубничные детали, как школы для трудных детей, аресты, тюремные заключения, бездомность, наркозависимость и обвинения в растлении несовершеннолетних. Оба взялись ниоткуда и были с восторгом приняты в этих сложно устроенных, столично-высокомерных, закрытых, снобистских — венском и нью-йоркском соответственно — художественных мирах, прощавших и поощрявших их подростковую необузданность. Оба получили благословение от властителей этих сложно устроенных миров и даже воспринимались как их наследники, но оба — опять почти мистическое совпадение — лишь на несколько месяцев пережили своих покровителей. Тут, однако, честный историк обязан поправить поэта-рифмоплета: Шиле с Густавом Климтом и правда связывали самые искренние дружеские отношения ученика и учителя, а сотрудничество Баскья с Энди Уорхолом было все же коммерческим проектом галериста Бруно Бишофбергера. Оба не замыкались в одном только визуальном искусстве: Шиле писал стихи — их даже печатали в «Факеле» Карла Крауса, Баскья был связан с нью-йоркским музыкальным андерграундом — он даже снялся в одном клипе Blondie. В общем, жизни Шиле и Баскья — несмотря на все социальные различия — словно бы зеркально отражаются друг в друге. И легковесный вывод, что Баскья — это Шиле 70 лет спустя, в мире, где все изменилось, напрашивается сам собой.

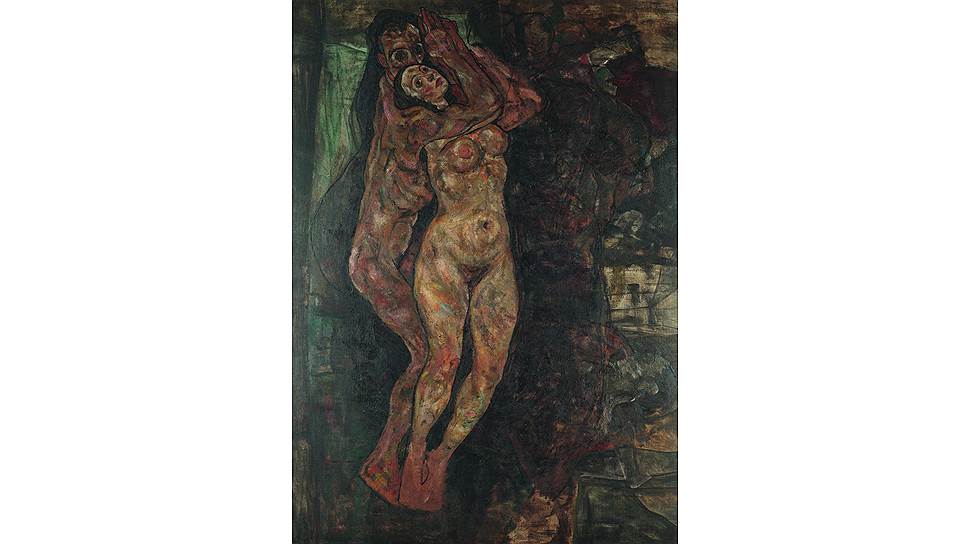

Между тем на выставках в Фонде Louis Vuitton, сделанных венским куратором Дитером Буххартом, никакие биографические параллели не педалируются — жизнеописательные нарративы вообще, насколько возможно, как бы вынесены за пределы экспозиции. Художник вместо биографии — этот подход к искусству Шиле и Баскья, давно превратившихся в биографии вместо художников, в известной степени революционен. Конечно, сложно представить себе такую персональную выставку мастера, чья жизнь благодаря байопикам была бы известна нам во всех интимных подробностях, на какой был бы реализован принцип «истории искусства без имен», но Дитеру Буххарту, похоже, удалось применить к своим слишком ярким и буйным персонажам дисциплинарные методы формальной школы. В случае великого графика Шиле нам подробно рассказывают историю линии, которая превращается из югендстильного орнамента в экспрессионистский крик ужаса, тщетно ищет покоя и равновесия, но окончательно ломается, рвется, бьется в конвульсиях, что совпадает не столько с призывом конкретного художника на фронт, сколько с самим кошмаром Первой мировой и общим влечением к смерти, стоящим за всеми его эротическими экстазами. Что же касается Баскья, его разбирают по мотивам и приемам: улица, стена и культура граффити, откуда он, один из дуэта SAMO©, и пришел в «большое искусство»; головы-черепа, поп-культурные аллегории vanitas, и идолообразные фигуры копов, уличные персонификации смерти; дуализм и двойничество, вечное бракосочетания Рая и Ада; коллажи как техника и бриколаж как способ мышления; герои — новейшего афроамериканского пантеона — боксеры и музыканты; картины-повествования, балансирующие между граффити и комиксом; картина-музыка и картина-слово; африканские сказители-гриоты, хранители останков убитых традиций; навязанное извне сотрудничество с «папой попа» Уорхолом и внутренний диалог с Робертом Раушенбергом. И за всеми этими мотивами и приемами мы видим, в сущности, то же влечение к смерти, в каком трагическое мироощущение одного конкретного художника растворяется в меланхолии эпохи, отмеченной эпидемией «чумы XX века», политизируется и углубляется культурным разрывом, когда афроамериканская культура начинает проговаривать свои травмы и оплакивать утраченное безвозвратно.

Надо заметить, что лежащий на поверхности биографический параллелизм обманчив во многом, и особенно в том, что касается посмертной жизни обоих в искусстве. У Шиле, долгое время остававшегося локальной венской достопримечательностью и лишь в последние десятилетия превратившегося во всемирно почитаемого поп-идола, она сложилась куда менее удачно, чем у Баскья, уже при жизни возведенного на пьедестал и никогда с него не сходившего. Вот, скажем, Шиле и Баскья участвовали в кассельских documenta, но только Шиле, разумеется, примерно через полвека после смерти, как один из «заново открытых», «незаслуженно забытых» и «вновь актуальных», а Баскья — прижизненно, причем как самый молодой экспонент в «документальной» истории. Казалось бы, сопоставление художников, где один при всей своей трансгрессивности и автодидактичности изысканно культурен, образован, рафинирован и оттого становится любимцем интеллектуально утонченной венской буржуазии, а другой явился с улицы в буквальном смысле, в костюме Armani, намеренно заляпанном краской, дикарь-самоучка, чья дикость и необузданность удачно отвечала запросам уже не столь взыскательного западного, американо-европейского рынка, может оказаться не в пользу последнего. Но нет: пожалуй что в Шиле, сделавшегося третьим — после Оскара Кокошки и Густава Климта — героем «венского модерна» и вечным заложником фрейдистских интерпретаций, все еще инвестировано гораздо меньше интеллектуальных усилий, чем в Баскья, первого черного художника вошедшего в белый американский мир искусства на равных правах — без какой-либо афроамериканской квоты. Первому оказалось труднее выбраться из своего фрейдистско-эротического гетто, чем второму — из гетто граффитизма. Вот и сейчас каталог выставки Баскья едва ли не вдвое толще каталога выставки Шиле (впрочем, и работ Баскья больше — просто в Вене весь этот год празднуют столетие со дня смерти своего любимого скандалиста, так что Музей Леопольда, главная коллекция Шиле, не смог поделиться всеми своими сокровищами, но зато на выставке много «незаезженных» вещей из частных, в том числе американских коллекций). В общем, поклонники советского искусствознания и критики могут ехидно заметить, что это искусство буржуазного индивидуализма проигрывает искусству политически и социально ангажированному, и так ему и надо.

И все же рифма, пусть и весьма спорная, оказалась точной. Сопоставляя художников со странно схожими биографиями, нам не навязывают очередную версию романтической легенды о членах «клуба 27». Нам говорят о судьбе экспрессионизма в XX веке. Экспрессионизма, открывшего прекрасное в безобразном, возвышенное — в постыдном и низменном и героически сопротивлявшегося кризису гуманизма своим сочувствием ко всем проявлениям человеческого. Но временами расплачивавшегося за свои открытия членством в этом проклятом клубе.

«Эгон Шиле» и «Жан-Мишель Баскья». Париж, Фонд Louis Vuitton, до 14 января