Осуждение Фабра

Анна Толстова о том, как движение #MeToo встретилось с театром

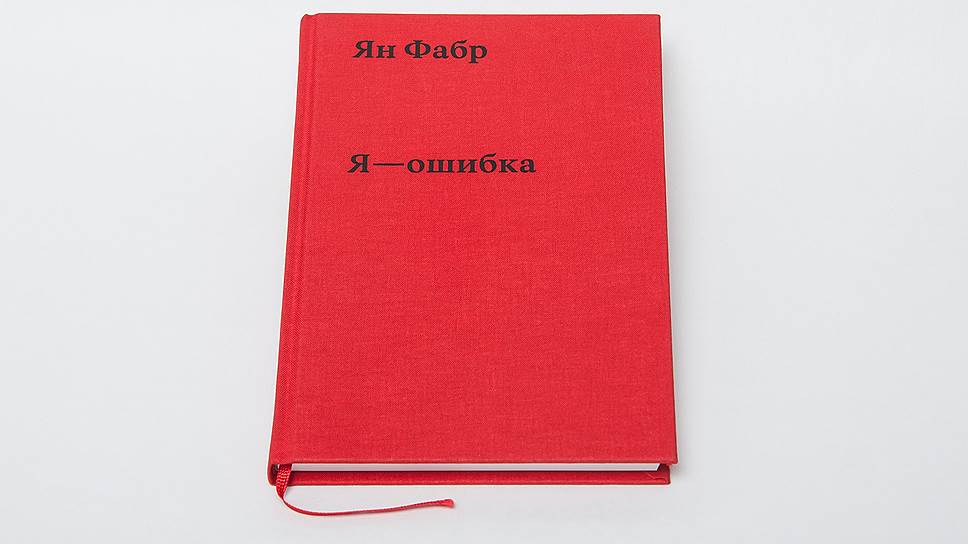

На фестивале «Территория» прошла своего рода «неделя Яна Фабра». В Электротеатре «Станиславский» презентовали выпущенную театром книгу «Я — ошибка», первое издание пьес бельгийского художника-режиссера на русском языке, и устроили что-то вроде театрализованной читки. Там же дважды сыграли спектакль Фабра «Ангел смерти». А в кинотеатре «Октябрь» показали документальный фильм Фила Гриффина «Surrender», посвященный самому большому фабровскому спектаклю «Гора Олимп». Однако сам герой не принимал участия в этом празднике — травмированный скандалом в связи с обвинениями в сексуальных злоупотреблениях, он не выходил к публике. Публике, которая обожает художника именно за то, в чем его обвиняет всемирное движение #MeToo

После того как в начале осени 20 бывших перформеров Troubleyn, театральной компании Яна Фабра, выступили с открытым письмом, обвиняя режиссера в жестоком обращении и сексуальных злоупотреблениях, волна разоблачительных публикаций накрыла его с головой — судя по московским гастролям, он до сих пор не оправился от удара. Обвинения в открытом письме были несколько абстрактны, но журналисты раскопали подробности — показательна статья в The New York Times. Газете, которая 30 лет не уставала превозносить «бельгийского гения», удалось связаться с некоторыми из подписавших — одна из бывших солисток Troubleyn, сделавшая блестящую карьеру в современном танце и в современном искусстве, рассказала, что как-то режиссер пригласил ее к себе домой, заставил мастурбировать, а сам тем временем фотографировал ее лицо, пытаясь поймать выражение глаз. Сообщая читателю об этих ужасах, корреспондент, однако, опустил одну деталь: именно эта солистка была занята в спектакле «Мои движения одиноки, как бездомные псы», где мастурбировала непосредственно на сцене (московские театралы наверняка вспомнят тот балет — показ «Моих движений» в Большом театре в 2002 году стал едва ли не самым большим скандалом за всю его историю).

Корреспондент опустил деталь, вероятно, чтобы у читателя не возникло посторонних мыслей — скажем, не было ли описанное своего рода репетицией или где в театре жестокости проходит граница между творческим процессом и режиссерским злоупотреблением. Чтобы читатель, если он вдруг случайно еще и зритель Фабра, не вспомнил о том, что, сидя в партере — как бы на месте создателя спектакля, он тоже принимает участие в «изнасиловании взглядом» и получает удовольствие от процесса. Словом, при всем уважении к движению #MeToo, освобождающему жертву от чувства стыда и осуждающему насильника, невзирая на его положение и заслуги, в этом случае оно, кажется, вломилось в открытые ворота. Вот уже 40 лет зритель приходит в театр Яна Фабра, чтобы увидеть на сцене человека — во всей физиологичности, сексуальности, уязвимости, смертности, силе и слабости, что вместе и составляет его особую телесно-духовную красоту,— взаправду, без всяких там театральных условностей, клюквенного сока и луковых слез. Странно думать, что если на сцене прямо на наших глазах проливается настоящая кровь, происходит настоящая эрекция и по-настоящему кричат от боли, то в процессе работы над спектаклем все это делается понарошку.

«Актеры должны захотеть открыть себя. Выставить себя напоказ, но не бесстыдно. Они должны снять свою психологическую броню. Так, чтобы поставить под вопрос свои достижения и свою ранимость»,— пишет двадцатилетний Фабр в «Ночных дневниках», работая над своей первой серьезной театральной постановкой «Театр, если написать его с буквы „к",— это похмелье» («Theater geschreven met een K is een kater»). Фрагменты «Ночных дневников» 1978–1982 годов — запредельно откровенного автопортрета художника в юности — впервые опубликовал на русском языке журнал «Театр», сейчас они вышли отдельной книгой в издательстве «Эксмо» и вместе с пьесами из сборника «Я — ошибка» могут быть прочитаны как саморазоблачительный, эксгибиционистский манифест. «Мне бы хотелось, чтобы с небес лилась кровь, когда мои актеры играют сцены насилия... Мне бы хотелось, чтобы спектакль действовал как наркотик и публика покидала зал с галлюцинациями. А потом еще неделю все ходили под кайфом»,— продолжает юный художник, который пока толком ничего не поставил на сцене.

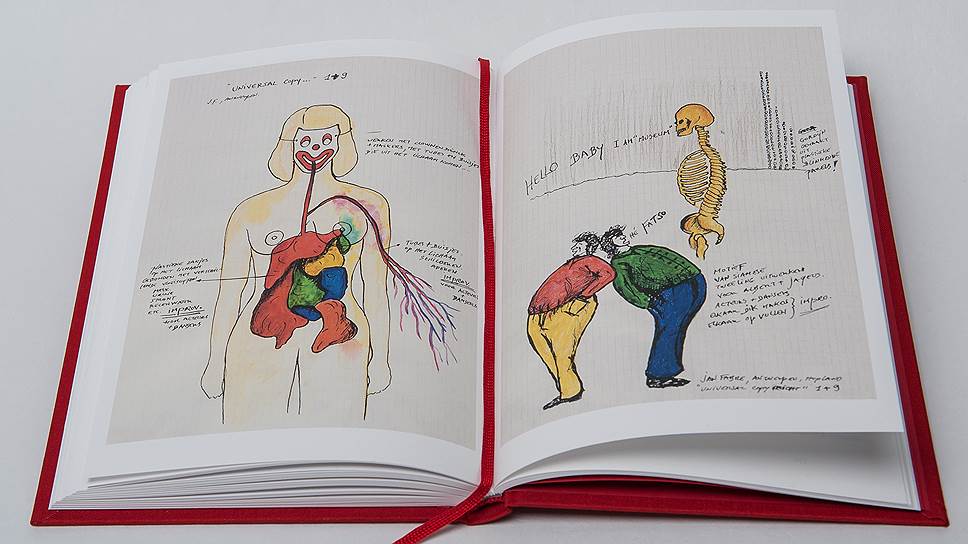

В компании Troubleyn нет актеров и танцовщиков — все исполнители зовутся «перформерами». И потому, что в этом слове Яну Фабру важен корень «форма»: тело на сцене постоянно трансформируется — выходит из себя, из своей формы, из состояния покоя к физическим и эмоциональным пределам. И потому, что его путь от визуального искусства к театру (хотя принципиальных границ между тем и другим в синтетическом искусстве Фабра нет, они условны и проводятся скорее в зависимости от того, в каком пространстве — музейном или театральном — представлена работа) лежал через перформанс. Возможно, это был самый легкий выход из того постконцептуального тупика, в какой угодили бельгийские художники его поколения: их, начинавших в и так и не вышедших из тени Марселя Бротарса, узнаешь в любом музее по характерной бескровности, бесплотности и бесплодности — всему тому, что глубоко противно искусству Фабра. В личном фабровском индексе цитирования Бротарс встречается, пожалуй, реже других фламандцев и бельгийцев, но и в черно-белой эстетике его первых перформансов, и в вечной игре слов (не всегда столь же изящной, как у образца), и в самой склонности к поэзии ощущается нечто бротарсовское.

Цитирование — диву даешься, до какой степени раннее перформативное творчество Яна Фабра насыщено цитатами, но это совсем не те аллюзии на старых фламандских мастеров и бельгийских символистов, к каким привыкла его нынешняя театральная публика. На рубеже 1970–1980-х он словно бы заново проигрывает совсем недавнюю историю — историю предыдущего золотого десятилетия радикального перформанса, превратившего тело художника в его главный материал и инструмент. Застывает в еще не ставших в то время каноническими образах Брюса Наумана и Йозефа Бойса, своего тогдашнего кумира, шамана, алхимика и Протея, мастера трансформаций и трансмутаций. И, словно школьник за учителем, проговаривает по буквам только что составленный словарь, повторяя вслед за венскими акционистами, Мариной Абрамович и Улаем, Вито Аккончи, Крисом Бёрденом, Кароли Шниман. В хореографии и мизансценах сегодняшнего «театрального» Фабра сохраняются следы этих акционистских университетов — не только прямые цитаты, но и самый принцип бесконечного повторения, до упаду, до полного изнеможения, восходящий к минимализму, крестному отцу художественной перформативности.

«Я хочу отдать мое тело на растерзание пыткам. Дать ему страдать от боли. Дать ему умереть. Дать ему воскреснуть. Чтобы в этом процессе смерти и возрождения оторвать мое тело от реальности и отдать его в дар искусству»,— заявляет Ян Фабр в 1978 году. Акционизм золотого десятилетия, кульминацией которого так соблазнительно считать 1968 год, выходит к последнему рубежу реальности и не признает условности: членовредительство, кровопускания, электрические разряды, мастурбация, дефекация — все всерьез, если ружье стреляет — художника увозят в больницу. Судя по «Ночным дневникам», эта радикальная эстетика оказалась созвучна некоторым индивидуальным психофизиологическим особенностям автора, его одержимости и обсессиям, описанным им — при всей артистичности позы — вполне трезво, как будто он изучал себя со стороны, глазом натуралиста. И еще недавно, облачаясь в рыцарские доспехи, чтобы сойтись в смертельно-любовной схватке с Мариной Абрамович, он заливал пол Palais de Tokyo своей и ее кровью.

«Я хочу вывернуть мое тело наизнанку, чтобы посмотреть, что там внутри. Или как оно реагирует и как управляет моими мыслями. Я доктор Менгеле в моем собственном концлагере искусства»,— это заявление о намерениях относится к 1979 году. Человеческое тело как последняя истина, его смертность и его экстатические состояния — аппарата радикального перформанса 1960–1970-х не хватало для исследования этого философского предмета. И на помощь была призвана фламандская барочная чувственность — с живописными феериями Рубенса и всей честной компании, с мифологией смерти и воскресения в католической литургии и дионисийских мистериях, с античным антропологическим учением о темпераментах и телесных соках, пусть на сцене вместо флегмы и черной желчи льются пот и моча. Так что акционистский автопортрет развернулся в большие многофигурные театральные фрески, где уже перформерам приходится выворачиваться наизнанку, а к концлагерным исследованиям доктора Фабра с недавних пор подключился медицинский факультет Антверпенского университета, изучающий, что же происходит с «воинами красоты» компании Troubleyn во время специально разработанных упражнений и репетиций. И от зрителя здесь требуется то же обостренное кинестетическое восприятие или, точнее, сочувствие, что заставляет перформеров становиться своего рода проекциями художника-режиссера, а ему — воскрешать, пропуская через себя, Брейгеля, Рубенса или Магритта. Взамен же зритель получает почти физическое наслаждение, за которое и художник, «рыцарь отчаяния», и его «воины красоты» платят высокой ценой. «Театр должен быть могучей эрекцией, выбрасывающей фонтан спермы»,— утверждал Ян Фабр в 1978-м. Жаль, если эпоха «новой сдержанности», вызванная к жизни движением #MeToo, сумеет заткнуть и этот фонтан.