Из Рима — на Марс

Анна Толстова о выставках двух утопических проектов

В Петербурге незаметно открылись две важные архитектурные выставки: в Русском музее — «Лазарь Хидекель», первая в России музейная «персоналка» ученика Малевича, архитектора-супрематиста, а в Музее Академии художеств — «Жажда античности», сделанная архитектором Максимом Атаянцем, учеником Пиранези, реставратором классики в прямом и переносном смыслах. Удачно срифмовавшись во времени и пространстве, они рисуют два утопических вектора развития петербургской и не только петербургской архитектуры — в будущее и в прошлое

Это сейчас, пережив острый приступ любви к брутализму и хроническую ненависть к имитациям исторической застройки, мы научились ценить благородство рисунка и красоту ритма в фасадах брежневских коробок. Но в конце прошлого века здание «Гипрорыбпрома» на Московском проспекте — бетонная перфокарта на стеклянной подушке — еще казалось заурядным и скучным. Тем веселее был новый архитектурный аттракцион Петербурга: подвести ничего не подозревающего любителя прекрасного к унылому строению, стыдливо прячущемуся за спиной соседа, многоквартирного сталинского палаццо, и затащить внутрь — в бывшую гипрорыбпромовскую столовку, перестроенную молодым архитектором Максимом Атаянцем, недавним выпускником того академического института, что в прошлом и был Академией художеств, в римское кафе. Чтобы в интерьере новоявленного триклиния, сделанном буквально по заветам Витрувия и Скамоцци, у ничего не подозревающего невольно вырвалось удивленное «ах!», а при виде колонн со слегка округлившимися, будто на ранних сроках беременности, талиями в памяти само собой всплывало забытое слово «энтазис». Римское чудо, скрытое в недрах типичного брежневского Ленинграда, словно бы предсказывает случайную рифму, сложившуюся из двух выставок — Лазаря Хидекеля и Максима Атаянца, если, конечно, считать последние вздохи «Современного движения» эпохи развитого застоя неким отголоском архитектурного авангарда 1920-х.

Работ Лазаря Хидекеля (1904–1986) в Русском музее нет ни одной, так что даже на замечательной выставке «В круге Малевича» он появился лишь виртуально — в каталоге, но не на экспозиции. И это очень печально — ведь Хидекель, который родился в Витебске, учился в тамошней легендарной художественной школе и, как в Витебск нагрянул Малевич, так сразу переметнулся от Добужинского, Шагала и Лисицкого к «преобразившемуся в нуле форм», входил в самый ближний круг. Был среди учредителей «утвердителей», «Утвердителей нового искусства», в революционном новоязе превратившихся в УНОВИС, а потом вместе с многими уновисовцами — Ермолаевой, Суетиным, Чашником, Юдиным — поехал вслед за учителем в Петроград. Но, в отличие от других идеалистов и мечтателей Малевичева круга, Хидекель крепче стоял на грешной земле и, не порывая с ГИНХУКом, сразу же пошел учиться на архитектора — в Институт гражданских инженеров, к Никольскому и Леонтию Бенуа. Эта фигура крепко стоящего на ногах архитектора-хозяйственника появляется в забавном проекте «Портала сцены для рабочего клуба „Красный путиловец"» 1924 года: в небесах — взрыв и круговращение супрематических радуг, на земле — деловитый гражданин в кепке с папочкой под мышкой.

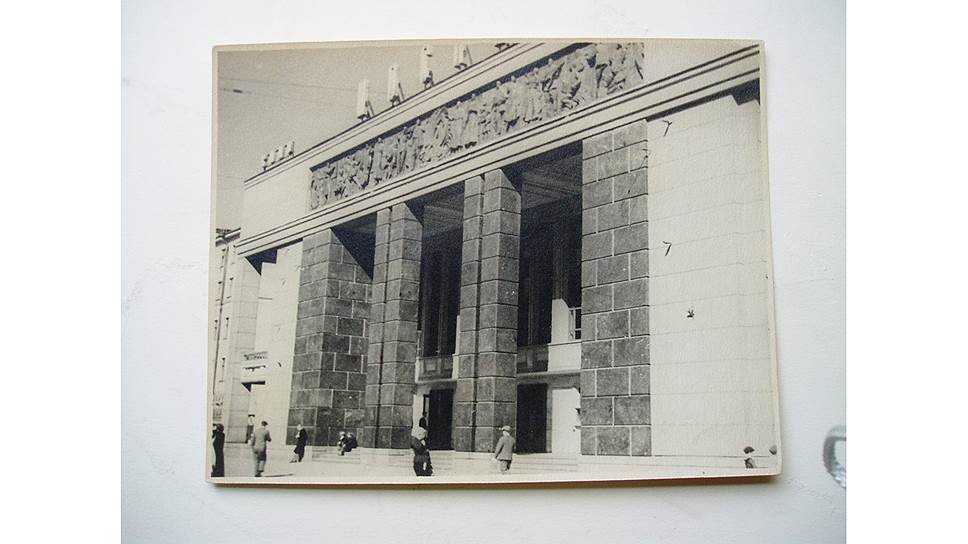

Этот и остальные из 80 выставленных в Русском рисунков Хидекеля хранятся в собрании нью-йоркского «Общества Лазаря Хидекеля», учрежденного наследниками архитектора-супрематиста, его сыном, тоже архитектором Марком Хидекелем, и другими членами семьи. В реальности крепко стоявший на ногах Хидекель много строил: металлургические заводы по всей стране, школы — по всему Ленинграду. И, как всякий трезвый практик, вынужден был мириться с материальными и идеологическими обстоятельствами — сегодня в памяти петербуржца имя архитектора-конструктивиста Хидекеля по иронии истории связывается с двумя образцами сталинского ар-деко конца 1930-х: кинотеатром «Москва» на Старо-Петергофском проспекте и школой на Гороховой улице. Однако выставка показывает, что в душе он оставался мечтателем — о городах, вознесшихся над буйно растущей зеленью бесконечными перекрестьями горизонтальных «лисицких» небоскребов или же вовсе оторвавшихся от Земли и воспаривших в просторы Вселенной. Эти космические города рождаются из алфавита супрематических квадратов, крестов, кругов и прямоугольников, которые, как и вся графика уновисовцев, смотрятся предвестниками американского минимализма. Но поразительнее всего, что из таких же вроде бы абстрактных, оторванных от жизни структур он выращивает проекты, напоминающие о светоносной архитектуре Алвара Аалто и, разумеется, неосуществленные. Проект Музея Циолковского 1960 года так и остался на бумаге — прекрасным архитектоном, в коем, если смотреть на него из космоса, есть нечто от Пиранезиевых реконструкций планов Древнего Рима.

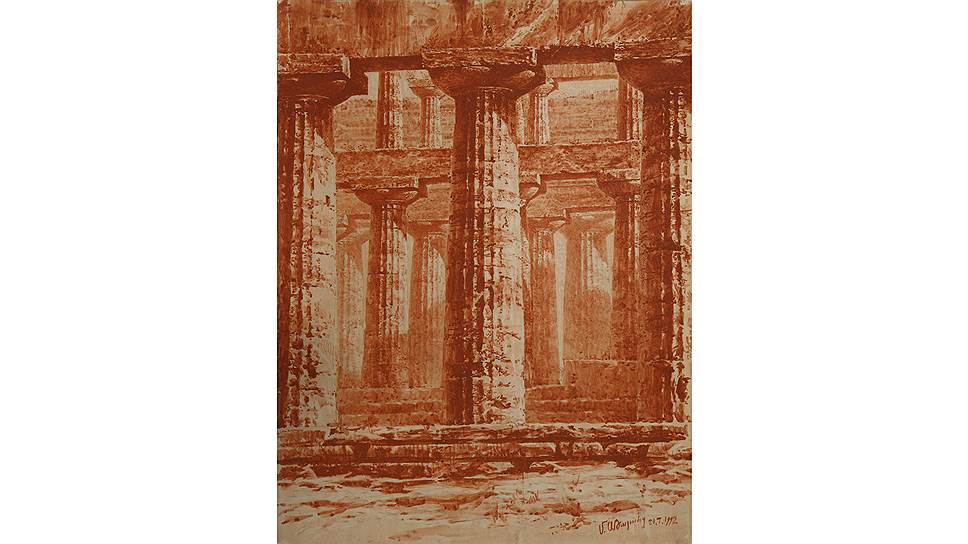

Выставка «Жажда античности», развернутая в Тициановском и Екатерининском залах Академии художеств, может показаться очередным академическим блокбастером на тему преемственности традиций, что не совсем точно. Экспозиция ее состоит из трех частей. Прежде всего из выставленных в центре обоих залов архитектурных моделей второй половины XVIII — начала XIX веков: по этим изящным копиям римских и греческих древностей, вырезанным римлянином Антонио Кики и неаполитанцем Доменико Падильоне из пробки, чья пористая фактура так чудесно напоминает траченный временем камень, учились многие поколения отечественных архитекторов. Их рисунки античных памятников, сделанные в пенсионерских поездках по Греции и Италии и хранящиеся в академическом музее, составляют ядро второй части выставки — они показаны вместе с листами любимца Екатерины II, знаменитого рисовальщика руин и архитектурного фантазера Шарля-Луи Клериссо, которые вообще впервые (это сенсация) извлечены на свет божий из фондов Музея Академии художеств, а также вместе с архитектурной графикой XVIII-XIX веков из изрядной коллекции Максима Атаянца. Выставка, собственно, и сделана по его — не просто выпускника и преподавателя академии, но такого знатока архитектуры Древнего Рима, который мог бы тягаться с самим Пиранези,— инициативе. Пробковые модели Кики и Падильоне, на которые раньше и дунуть боялись, отреставрированы на средства Атаянца — их теперь можно перемещать, по крайней мере в пределах музея; рисунки Клериссо впервые явлены зрителю по его настоянию. Третья составляющая выставки — собственные рисунки Атаянца, про которые он, вполне успешный архитектор, говорит, что считает себя не художником, а любителем — в том высоком просветительском понимании дилетантизма, когда творят не ради куска хлеба, а ради чистого удовольствия. Атаянц действительно выставляет свою графику не в коммерческих галереях, а в музеях — например, в ГМИИ имени Пушкина, и насчет любительства не лукавит: это любительство — от слова «любовь», архитектурный и жизненный манифест.

Может быть, Максим Атаянц — лучший архитектурный рисовальщик наших дней, впрочем, мысль про «наши дни» — последнее, что придет на ум рассматривающему его листы — и парадные ведуты, и работы более лабораторного характера, словно бы выпавшие из какого-то архитектурного трактата, где капитель или другой какой элемент пойман в сеть заметок, выполненных убористым гимназическим почерком. Их сразу хочется прочесть — хотя бы для того, чтобы проверить, уж не на латыни ли так бегло и уверенно пишет наш современник. Дело даже не в благородных старинных техниках — перо, отмывка кистью, сангина, и вовсе не в том, что рисунки стилизуются под архитектурную графику эпохи Grand Tour. Здесь нет никакой стилизации с неизбежной при всякой стилизации манерностью, но самый глаз рисовальщика настроен таким образом, что видит свою архитектурную натуру как будто бы непосредственно из эпохи Просвещения, проникая сквозь толщу веков. И когда глаз зрителя натыкается на контурные силуэты машин на атаянцевской «Пьяцца-дель-Пополо», он мысленно благодарит автора за то, что людской и транспортный стаффаж здесь столь прозрачен, что и нам даруется способность смотреть на Рим из эпохи Клериссо и братьев Адам.

Максим Атаянц говорит, что по ходу подготовки выставки, пока в академии шла реставрация пробковых моделей, он сделал открытие: Кики оказался настоящим пиранезианцем — в том смысле, что, как и Пиранези в римских сюитах, он в своем архитектурно-модельном творчестве очищал памятники Рима от позднейших наслоений. Ту же операцию, кажется, производит и сам Атаянц, уже четверть века свершающий свой Grand Tour по античной ойкумене: Греция, Рим, римские провинции — памятники Ближнего Востока, стоявшие веками и уничтоженные в последние годы, предстают на посмертных портретах его руки как живые. И когда на одном из рисунков видишь античный храм в Гарни, отчего-то думаешь, что армянин Атаянц, даром что родился в Рязани, ощущает себя кровной частью этого древнего мира.

Атаянцевскую «Жажду античности» подверстали к программе Петербургского культурного форума, «Лазаря Хидекеля» не подверстали, верность классическим традициям ныне в большей чести, нежели авангард, но на самом деле оба, и Атаянц и Хидекель, представляют два утопических проекта — назад в будущее или вперед в прошлое,— две прекрасные мечты, футуристическую и ретроспективистскую, равно далекие от архитектурно-строительных реалий. Реалии же представлены бессознательными пародиями на классику и модернизм: нацеленной в космос баллистической ракетой «Лахта-центра», что видна с любой крыши старого Петербурга, потихоньку обрастающего паршой новодельного ампира.

«Лазарь Хидекель». Санкт-Петербург, Русский музей, Строгановский дворец, до 21 января

«Жажда античности». Санкт-Петербург, Научно-исследовательский музей Академии художеств, до 27 января