«Огонёк» — 120

Уникальные события и люди в юбилейной рубрике журнала

спецпроект

«Огонёк» — 120

Уникальные события и люди в юбилейной рубрике журнала

1899 год отмечен в истории разными событиями: началась англо-бурская война, основан футбольный клуб «Милан», запатентован аспирин… Но главное — вышел первый номер «Огонька»! Это случилось в декабре, но свой 120-летний юбилей мы собираемся отмечать весь год в специальной юбилейной рубрике.

Так долго — живут! Как «Огонёк» открывал новые имена и изобрел викторину

Так долго — живут! Как «Огонёк» открывал новые имена и изобрел викторину

Девочка с картинки / Судьба

Юная Лена на картине Татьяны Яблонской «Утро»

Фото: РИА Новости

«Огонёк» начинает рубрику, рассказывающую о том, как журнал изменил жизнь людей. Первый рассказ о том, как девочка с огоньковской репродукции стала сначала любовью, а потом и женой художника из Казахстана

Высокие двери балкона распахнуты. В комнату рвется утро. Солнце теплыми пятнами лежит на полу, в центре девочка-подросток балетным взмахом тянет руки к простреленным сиянием листьям, которые укрывают оконные арки. Татьяна Яблонская написала картину «Утро» в 1954 году, она была напечатана в «Огоньке». Ее человечность, теплота, свежесть стали символами оттепели. Летящее движение рук девочки и нежность утра создавали у современников ощущение надежды и начала нового времени. Репродукция «Утра» из «Огонька» висела в квартирах у тысяч советских граждан. Была она дома и у одного казахского мальчика из Алматы. Застывшую в утреннем солнце девочку он видел каждый день.

Натурщицами для картин Яблонской часто становились ее три дочери. У распахнутого балкона она изобразила свою старшую дочь Елену. Тогда ей было 13 лет. Семья только переехала в новую квартиру в Киеве. Им дали две большие комнаты в коммуналке. «Меня недавно приняли в пионеры, я просто летала,— вспоминает Елена.— Сама вскакивала поутру с первыми лучами солнца и жмурилась, ощущая, как нагрело весеннее солнце пол. Я любила заниматься гимнастикой. И вот эта поза, в которой я на картине, она не столько гимнастическая сколько балетная. Когда собираешься делать “ласточку”. Такой отмах ножки назад. Мама увидела это мое утреннее настроение и придумала свою работу». Затянутые листьями верхушки окон на картине — результат еще одного увлечения юной Лены. Она очень любила растения. На балконе у нее всегда стояла рассада с цветами. Тогда она мечтала заниматься ботаникой и выйти замуж за лесника. Но мама после 7-го класса «практически силой» отправила девочку в художественное училище. У Лены обнаружился талант, и училась она в итоге с удовольствием. Тем не менее девушка изо всех сил старалась скрыть, что она дочь известной художницы.

«Жили мы небогато,— рассказывает Елена.— Хоть мамины картины и печатали в учебниках вместе с шедеврами Шишкина и Репина, денег это не приносило. Мои одноклассники даже не подозревали, что я дочь той самой Яблонской, потому что я носила фамилию отца — Отрощенко».

Потом Елена поступила в Москве в Строгановскую академию на факультет декоративного оформления тканей. На первом курсе за Еленой ухаживали три студента из Казахстана. «Метад, или просто Митька, был красавцем. Провожал, пел песни. Но оказался ловеласом. Арстан скромно подсаживался в библиотеке, рассказывал о родине. И тоже пел. Только басом». А с Арсеном Бейсембиновым Лена сидела за одной партой. Однажды он набросал на листочке профиль девушки и сказал «Я тебя люблю». «Ну и что?» — отреагировала Лена. «В отличие от мамы я не была красавицей,— смеется она.— Пара у нас с Арсеном была удивительная: он большой черноволосый казах с экзотической внешностью, а я маленькая серая мышка. Что он во мне нашел, не знаю». Все три юноши пригласили Лену в гости к себе в Алматы, но поехала она к Арсену. Казахстан девушку поразил. В горах она впервые увидела, каким бесконечным может быть пространство. «Это был рай, сказка»,— говорит она. В доме матери Арсена, поднявшись по «скрипучим, деревянным ступенькам», девушка увидела на стене репродукцию «Утра» из «Огонька». «Эта девочка — я»,— призналась она.

На втором курсе Арсен и Елена поженились, и через год родился сын. «Именно этот человек был моим,— говорит художница.— С детства он читал книги, бродил по брошенным домам, оставленным уехавшими после войны. Он таскал эти книги домой, зачитывался, очень любил русскую литературу. Он был просто уникальным человеком. Художник из него получился прекраснейший». После выпуска молодая семья уехала в Казахстан. Там они работали иллюстраторами, мультипликаторами, художниками-постановщиками в кино. Елена оформила 32 детские книги, создала рисунки для десятка мультфильмов. Девочка из «Утра» и казахский мальчик, выросший рядом с ее солнечным сиянием, прожили в покое и радости 40 лет. Арсена не стало в 2000 году. Последние 8 месяцев перед смертью он не вставал с кровати. Елена ухаживала за ним и читала ему. Однажды спросила: «А что же дальше?» — «Ницше».— «Хорошо, Арсенушка, завтра начнем». Но завтра Арсена не стало.

Сын Елены сейчас известный художник в США. А сама художница живет в маленьком доме в пригороде Алматы. Завела фазанов, разводит пионы. Наконец она отдалась своему детскому увлечению — ботанике. На ее картинах сейчас преимущественно цветы. Тем, кто приходит на ее выставки, она дарит браслеты из бисера, которые сами сплела. «Мы с мужем долго работали для кино и мультипликации. Конечно, истории любви там очень важны. Но кино — это романтика большого движения, и она мне почему-то далека. Я просто встретила человека и никогда об этом не жалела».

Кратко, точно! / Новация

Мало кто знает: слово «викторина» пришло в русский язык из «Огонька». Журнал не только открыл для читателей неведомую прежде в Отечестве игру, но и придумал ей название. А случилось это 91 год назад…

В первом номере журнала за 1928-й сообщалось: «“Огонёк” вводит у нас викторину — новую игру, недавно появившуюся в Америке, коренным образом реорганизовав и приспособив ее к нашему быту. Редакция подчеркивала, что само название — ее изобретение (от латинского слова «виктория», означающего «победа»); идея в том, что «игра поможет читателям одержать победу в борьбе за расширение кругозора». Викторина выходила в течение года, в каждом номере — серия из 50 вопросов, правильные ответы публиковались в следующем по очередности выпуске. Новинка вызвала небывалый читательский ажиотаж: редакцию накрыла волна звонков и писем.

Как была устроена первая отечественная викторина? Играть можно было в одиночку (и проверять себя самостоятельно), вдвоем (один спрашивает, другой отвечает) и неограниченным составом (ведущий зачитывает вопросы, остальные записывают свои ответы на листочках). На обдумывание давалось в зависимости от трудности вопроса от 30 секунд до минуты. За точный ответ полагалось два очка, за приблизительный — одно. «Теоретически серия может дать счастливому игроку максимум 100 очков,— объяснял правила “Огонёк”.— Но будьте горды, если соберете 50, с 40 очками — вы с честью вышли из положения». Для воодушевления игроков журнал добавлял: «При игре приблизительно такого же рода на Западе писатель Уэллс получил 63 очка, ученый Эйнштейн — 62, изобретатель Эдисон — 55».

«Образование и начитанность, конечно, усиливают игрока, но не до конца,— разъяснял “Огонёк”.— Человек, сразу отвечающий на любой вопрос по хронологии событий, может не знать, допустим, из чего делается бетон, зато квалифицированный инженер окажется не в курсе, кто такой Робеспьер... Викторина не предлагает трудных вопросов, с которыми надо было бы лазить в словари или справочники. Она построена на уровне средних знаний передового рабочего или служащего. И все-таки в процессе игры обнаруживается, что игроки “запамятовали”, например, что носят на голове турки или до скольких лет доживают лошади».

Предлагаем читателям в 2019-м испытать себя и ответить на 20 вопросов из той самой первой викторины, 1928 года, которую журнал предварял призывом: «Не острите! Отвечайте просто, кратко, точно!». Итак:

- Какие два вида яблок не употребляются в пищу?

- Где впервые в русской литературе Петербург назван Петроградом?

- Почему говорят «ревет белугой»?

- Какая разница между аэропланом и аэростатом?

- Откуда взялся обычай при встрече снимать головные уборы?

- Что такое «вес мухи»?

- Какие государства называют лимитрофами?

- Имя какой балерины случайно вошло в историю коммунистической партии?

- Почему стакан чая остывает быстрее, если в него положить сахар?

- Архитекторы какой национальности преимущественно строили Московский Кремль?

- Что такое «хаки»?

- В каких случаях люди, совместно принимая яд, говорят друг другу «будьте здоровы»?

- Откуда произошло слово «шаромыжник»?

- Дает ли шуба тепло?

- Кого называли первым химиком среди музыкантов и первым музыкантом среди химиков?

- Про какое место на земном шаре у нас говорили: «Кругом вода, а посредине беда»?

- Какой народ начал раньше всех носить штаны?

- Назовите одноименное произведение пяти русских и иностранных авторов.

- Откуда и когда пошло название денежной монеты «копейка»?

- Какой великий русский ученый, будучи членом почти всех иностранных Академий наук, не был членом русской Академии наук?

Ответы опубликованы в следующем выпуске рубрики «“Огонёк” — 120».

О. Мандельштам / Авторы

Так подписывался в «Огоньке» Осип Мандельштам, ставший в 1923 году его постоянным автором. В разное время на страницах журнала появлялись многие выдающиеся люди, зачастую ни в каких других изданиях не публиковавшиеся. Им посвящена эта новая юбилейная рубрика

Началось все, конечно, со стихов. В мае 1923 года в 7-м номере в «Огоньке» впервые увидела свет «Венеция» Мандельштама, спрятанная где-то в середине журнала. А номер 14-й уже открывался его стихотворением «Париж».

Однако в июле на страницах «Огонька» появляется и художественный очерк писателя: в его творчестве как раз наметился поворот к прозе. Сначала «Холодное лето». «Хорошо в грозу, в трамвае А, промчаться зеленым поясом Москвы, догоняя грозовую тучу,— писал Мандельштам в “Огоньке”.— Город раздается у Спасителя ступенчатыми меловыми террасами, меловые горы врываются в город вместе с речными пространствами. Здесь сердце города раздувает мехи. И дальше Москва пишет мелом. Всё чаще и чаще выпадает белая кость домов. На свинцовых досках грозы сначала белые скворешники Кремля и, наконец, безумный каменный пасьянс Воспитательного Дома, это опьяненье штукатуркой и окнами; правильное, как пчелиные соты, накопление размеров, лишенных величья».

Через две недели выходит очерк о знаменитой Сухаревской толкучке. «Тут же уголок, напоминающий пожарище — мебель, как бы выброшена из горящего жилья на мостовую: дубовые, с шахматным отливом столы, ореховые буфеты, похожие на женщин в чепцах и наколках, ядовитая зелень турецких диванов, отоманки, рассчитанные на верблюда, мещанские стулья с прямыми чахоточными спинками.

Удивленный человек метнулся обратно — чуть не наступил на белую пену кружевных оборок, взбитых как сливки, и, сам не зная как, очутился среди гармонистов, словно подыгрывающих к чьей-то свадьбе, разворачивая лады вежливым извиняющимся движением — так, что в воздухе висит гармонный плач.

Есть что-то дикое в зрелище базара: эти десятки тысяч людей, прижимающих к груди свое добро, как спасенного из огня ребенка. Базар всегда пахнет пожаром, несчастьем, великим бедствием. Недаром базары загоняют и отгораживают, как чумное место».

1923-й — голодный год, журнальные публикации становятся для писателя важным источником пропитания. И вот уже два номера спустя Мандельштам дает в «Огонёк» свои воспоминания о посещении в 1920 году меньшивистской Грузии — он приплыл туда из врангелевского Крыма. «На сходнях встречает студент, облеченный полномочиями. Вспомнились распорядители кавказских балов в Дворянском Собрании.— Ваш паспорт — и ваш — и ваш! — получите через три дня. Пустая формальность.— Почему не у всех? — Формальность. Дагестанцы в бурках глядят искоса.

В городе предупреждают: не ходите в советскую миссию — выследят и схватят. Не ходим. Поедем в Тифлис, все-таки столица. Город живет блаженной памятью об англичанах. Семилетние дети знают курс лиры. Все профессии и занятия давно стали побочными. Единственным достоянием человека считается торговля, точнее, извлечение ценностей из горячего, калифорнийского, малярийного воздуха. Меньшевицкий Батум был плохой грузинский город».

К осени поэт берется за совсем уже откровенную журналистскую работу. В октябре он пишет очерк о Первой международной крестьянской конференции. «Почтительным вниманием, как ласковая бабушка, окружена гостья конференции Клара Цеткин. Этим людям есть что друг другу сказать. Вот китаец положил руку на плечо молодого мексиканца. Оба удивленные и обрадованные».

Следом Мандельштам публикует в «Огоньке» длинный, в двух номерах с продолжением, очерк «Армия поэтов» о бездарных стихотворцах. «Основное качество этих людей, бесполезных и упорных в своем подвиге, это отвращение ко всякой профессии, почти всегда отсутствие серьезного профессионального образования, отсутствие вкуса ко всякому определенному ремеслу».

Но венцом огоньковской карьеры литератора стала, конечно, беседа с человеком, который тогда был малоизвестен и звался Нюэн-Ай-Как, а теперь все знают его как Хо-ши-мин.

«Нюэн-Ай-Как — единственный аннамит в Москве, представитель древней малайской расы. Он почти мальчик, худой и гибкий, в вязаной шерстяной телогрейке. Говорит по-французски, на языке угнетателей, но французские слова звучат тускло и матово, как приглушенный колокол родной речи.

Нюэн-Ай-Как с отвращением произносит слово “цивилизация”; он объехал почти весь колониальный мир, был в северной и центральной Африке и достаточно насмотрелся. В разговоре он часто произносит “братья”. Братья — это негры, индусы, сирийцы, китайцы».

Все сотрудничество Мандельштама с «Огоньком» уложилось в один год, но за это время он показал, что может быть не только писателем, но и хорошим журналистом.

Натуры особого кроя О способности любить и быть сильным — фактически о русском характере

Натуры особого кроя О способности любить и быть сильным — фактически о русском характере

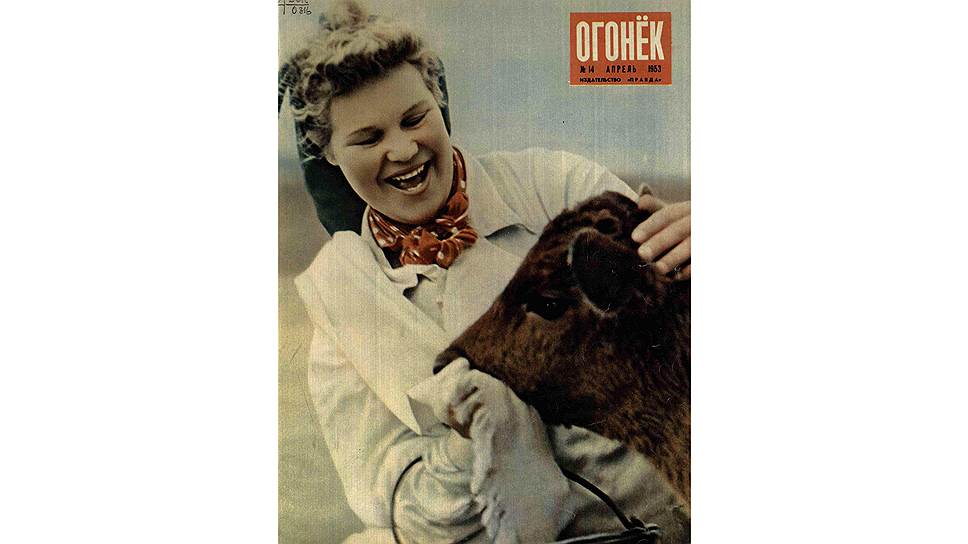

Дети «Огонька» / Судьба

Та самая обложка, которая позвала в дорогу

Фото: Архив журнала “Огонёк”

В апреле 1953 года наш журнал вышел с фотографией молодой телятницы на обложке. До этого, в начале марта, умер Сталин, и после его сурового лика в траурной рамке — «Холодное вьюжное утро встает над Москвой... Великая скорбь народа!»

Вдруг стали выходить обложки и репортажи с улыбчивыми девчонками, лыжницами, студентками, спортсменками и целой группой колхозниц: свинарка Сахарова облучает поросят кварцем, звеньевая Самодрыга на поле, знатная доярка Лысько с ведром. Пришла весна. И снимок девушки из колхоза им. Кирова Краснодарского края тоже был наполнен светом и счастьем. «Галина Шустикова завоевала почет в своем районе большим и упорным трудом,— восторженно писал корреспондент.— Вырастить за год 225 телят, уберечь их от болезней, добиться хорошей упитанности — дело хлопотливое и трудное... Мало ли бывает забот у телятницы, если она твердо решила не иметь за год ни одного случая падежа!»

Тогда «Огонёк» выходил тиражом 550 тысяч экземпляров, и выписывали его чуть ли не все библиотеки и предприятия Советского Союза. Свежий номер появился и в красном уголке военной части в Чувашии. В своем личном дневнике, который и поныне хранят его дети, старший сержант Владимир Мареев так описал то событие: «Пришел приказ о расформировании нашей армии, и я как сверхсрочник решил уволиться. Вечером собрались все ребята, малость выпили... Здесь мне Вася Бояров показал “Огонёк”, где на обложке был портрет моей будущей жены Галины». В девушку с обложки Владимир влюбился сразу. Уволился, собрал вещи, положил в чемоданчик журнал «Огонёк» и поехал в Краснодарский край, в станицу Ленинградскую, свататься.

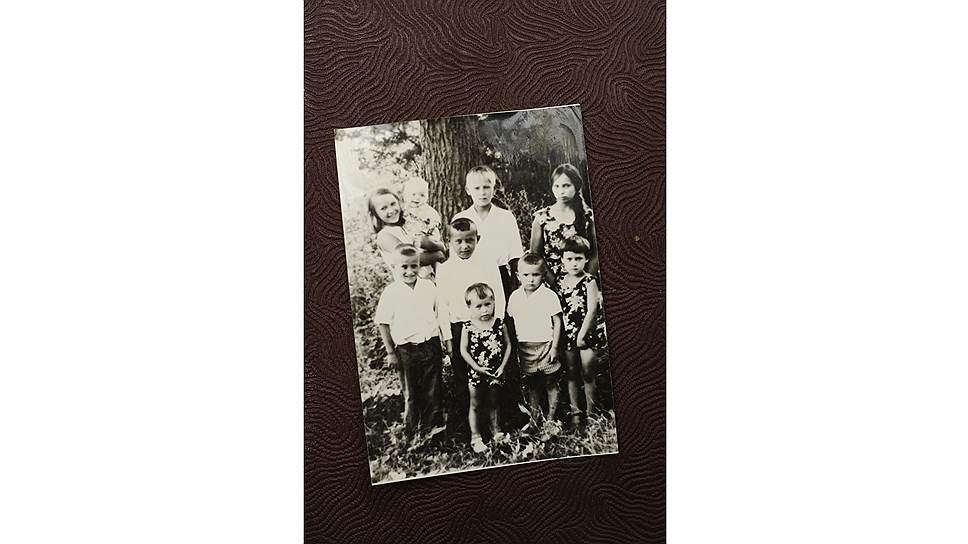

Семейные фотографии здесь главная ценность

Фото: Михаил Мордасов / Михаил Мордасов

Председатель колхоза встретил жениха неприветливо: «К Шустиковой? А с какими намерениями?» Галине тогда, после нашей публикации, писали парни со всей страны — письма ей и потом приходили еще лет десять. Правда, никто не приезжал вот так, с бухты-барахты. А тут явился какой-то тип в гимнастерке, чужак — а ну как увезет передовую телятницу? Но Владимир поспешил успокоить председателя: «Если сговоримся с Галиной, женюсь, останусь в вашем хозяйстве». После такого заявления его тут же накормили наваристым борщом и выделили машину, чтоб на ферму проехался с ветерком. «Едем мы мимо хлебных полей,— писал Владимир,— а я думаю: как же я уеду назад, если удача отвернется от меня, если не договоримся с Галей, ведь я о ней ничего не знаю, а она — обо мне».

Но встреча прошла хорошо. Мареев сразу узнал свою избранницу — она шла и улыбалась так же светло, как и на обложке. Забилось сердце у жениха, онемел от радости. Хорошо, колхозники помогли: «Галька, стой! Тут к тебе, свататься. Идите, поговорите». Разговаривали молодые люди в комнатке Гали до самой ночи. Он рассказал о себе, она коротко объяснила: детдомовская. «Я ей предложил выйти за меня замуж,— Владимир с тех пор стал записывать в тетрадки каждый прожитый день.— Она сразу не ответила, говорила, что боится, как бы я не обманул. Я пообещал так не делать. Я обнял ее, наклонил к себе и крепко-крепко поцеловал, и она сказала: “Володя! Если ты мне рассказал все искренне, то я согласна выйти за тебя замуж, значит, ты моя судьба!” Она мне постель постелила (постель-то какая была — матрац соломенный, покрытый простыней, подушка соломенная и байковое одеяло). Я разделся и лег в постель, она легла отдельно от меня на другой топчан, лежим и разговариваем. Где-то через полчаса я встал с топчана и пригласил ее в свою постель, но она говорит, что неудобно в первую ночь лечь вместе, я говорю: “Галя, если мы с тобой договорились сойтись, то тут нет никакого стыда”. И я сунул правую руку под голову, левую под ноги (вернее, под задницу), приподнял ее, она крепко обняла меня, и я перенес ее в свою постель... И что может быть после этого между молодыми, мне кажется, все должны знать. И вот с этого момента началась наша совместная семейная жизнь. Наутро к 4-м встали, умылись и пошли управлять телят».

Большая семья Мареевых. Невозможно представить, что без «Огонька» ее бы не было

Фото: Михаил Мордасов / Коммерсантъ

Так они и управляли телят всю свою жизнь, построили дом, родили восьмерых ребятишек: Владимира, Константина, Людмилу, Виктора, Сергея, Ирину, Евгению, Вадима. И всю жизнь выписывали «Огонёк». После смерти родителей, в 2012 году, дети, внуки и правнуки Владимира и Галины пригласили нас в гости, в станицу Ленинградскую.

Столы накрыли прямо во дворе, все расселись на длинных лавках. Но их было так много, детей «Огонька», что мы не знали, как всех в кадр поместить.

Пришлось вынести лавки прямо на дорогу, и фотограф долго командовал, кому встать, кому сесть: «Поближе, поближе друг к другу!

В тот день старший сын и показал нам семейные реликвии: наш журнал 1953 года и дневники отца — все слова там написаны синими чернилами и только одно имя — Галина, Галя — везде выведено красным. Эти алые буквы как-то сразу все объяснили — все, что было недосказано, недописано. О любви, что раз и навсегда. О клятве, которую нельзя предать. О простой и честной жизни, которая была. И продолжается.

А на днях Виктор Мареев, четвертый сын, сообщил нам о рождении внука: «В честь меня назвали. А еще с тех пор, как вы уехали, у сестры Людмилы появилось еще двое внучков: девочка и мальчик». После нашей публикации у Мареевых даже нашлись дальние родственники. И теперь на семейных торжествах требуются дополнительные лавки.

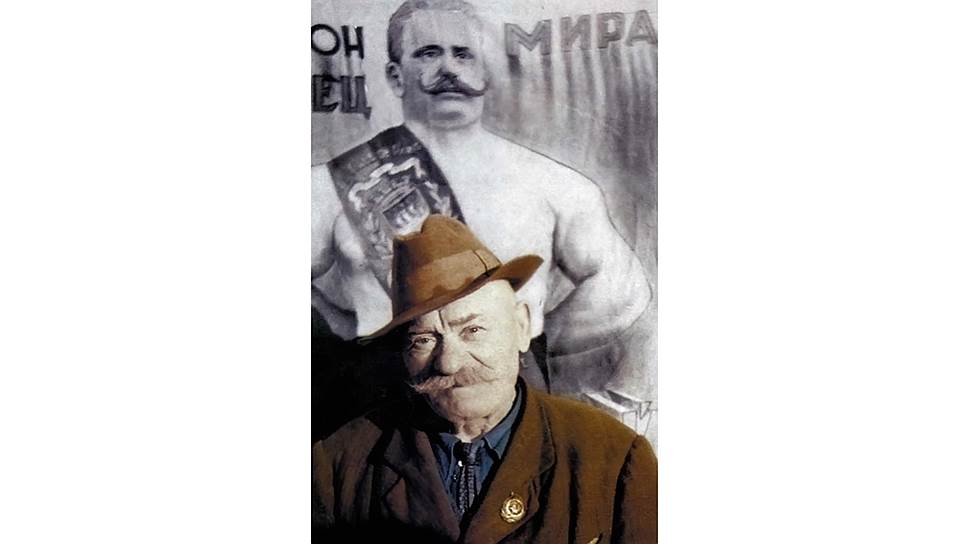

И. М. Поддубный / Авторы

Иван Поддубный - российский и советский профессиональный борец, атлет и артист цирка

Фото: Vostock Photo Archive

Выдающий русский борец Иван Максимович Поддубный не раз становился героем «Огонька» — и дореволюционного, и советского. Но однажды, в 1947 году, он выступил как автор.

Поводом к публикации стал юбилей атлета. «Мне исполнилось 75 лет, и я решил взяться за перо и вспомнить события моей жизни»,— писал в «Огоньке» Иван Максимович.

«Ни мой отец Максим Поддубный, полтавский крестьянин, никто из родных не могли и предвидеть, что из непримечательного мальчика Вани вырастет борец Иван Поддубный»,— замечал спортсмен, шесть раз признававшийся чемпионом мира по греко-римской борьбе, которого на родине прозвали «борцовским Шаляпиным», в Европе — «королем борцов» и «чемпионом чемпионов», а за океаном — «Иваном Великим и Непобедимым».

Поддубный рассказывал о первых шагах в спорте: «Прожив более 20 лет в деревне, я уехал в Крым “искать счастья”. Большую роль в моей будущности сыграли ученики мореходных классов Антонин Преображенский и Василий Васильев, с которыми я познакомился в Феодосии, где работал портовым грузчиком, бегая целый день по трапу с пятипудовым мешком на спине. Оба были заядлыми спортсменами и мне советовали заняться спортом. Я скептически отнесся к их предложению: ведь я и так силен. Но спустя время понял, что спорт нужен не только слабому человеку, но и сильному, и увлекся им не на шутку».

Выбрав спорт своим призванием, Иван Поддубный начинал с борцовских схваток, устраиваемых на потеху публике в цирках. Так он объехал почти всю Россию, пока в 1902 году Петербургское атлетическое спортивное общество не пригласило борца, которому уже исполнилось 30 лет, представить страну на чемпионате мира в Париже.

«Я и сейчас с ужасом вспоминаю режим и диету, которую выдерживал накануне соревнований,— откровенничал в “Огоньке” Поддубный.— Ежедневно я тренировался с тремя борцами: с первым — 20 минут, со вторым — 30, с третьим — 40–50, пока каждый из них не оказывался окончательно изнуренным. Затем 10–15 минут я бегал с пятифунтовыми гантелями в руках. Далее меня сажали на пять минут в “докторский ящик” или, по-простому, в паровую ванну, где температура воды достигала 50 градусов. Потом я принимал полуледяной душ, после которого меня закутывали в теплый халат, чтобы организм отдохнул...»

Несмотря на суровую подготовку и опытного тренера-француза, первое выступление Поддубного на международном турнире выдалось неудачным. «Я заметил, что Рауль (де Буше, борец от Франции.— “О”) смазан каким-то жиром, и заявил протест судьям,— вспоминал в “Огоньке” Иван Максимович.— Приостановив борьбу, жюри проверило мое заявление. Рауля вытерли полотенцем, и борьба продолжилась. Но тело противника согревалось, и выступал пот вместе с этим жиром... Уже за кулисами я узнал, что целый месяц он смазывался прованским маслом. Однако это не помешало присудить ему победу по очкам». В своих мемуарах Поддубный отмечал: «Возвратившись в Россию, я стал тренироваться еще энергичнее». И на следующем мировом чемпионате победа досталась нашему борцу.

Свой успех атлет объяснял не только усердием, но и природными данными. «Я обладал качеством, которое знатоки спорта метко назвали “спортивное сердце”,— рассказывал Поддубный.— Врачи, исследовавшие меня после тренировок, поражались: незаметно было даже легкого утомления сердечной мышцы. Я мог развивать колоссальную энергию и не терять кураж в самые тяжелые моменты».

«Хотя я был уже признанным чемпионом, разбросавшим всех европейских борцов, антрепренеры недолюбливали меня: мои победы разбивали все их расчеты,— продолжал Иван Максимович.— Уже тогда было много дельцов, смотревших на спорт как на коммерцию. Они привыкли иметь дело с людьми продажными. Я же дорожил своим именем и честью России, которую представлял».

Поддубный объездил почти всю Европу, а в 1924 году отправился по другую сторону Атлантики. «Было мне в то время уже 54 года,— признавался в “Огоньке” спортсмен.— Через своего менеджера в Америке я вызвал на борьбу всех американских знаменитостей и находившихся там европейских “королей ковра”. По действующим в США правилам борцы-противники должны быть равными в весе. Пришлось и мне изрядно похудеть... Газеты тогда писали: “Несмотря на возраст, Иван Поддубный сохранил львиную силу и кошачью ловкость”».

Страница. Журнал “Огонёк” от 1947 года, апрель. Старейший русский борец Иван Поддубный на фоне своего плаката

Фото: Архив журнала «Огонёк»

Спустя время русский атлет вернулся на родину, ездил по стране с выступлениями, делился опытом с молодежью. Свою заключительную схватку Поддубный провел, когда ему перевалило за 70.

В 1927 году Иван Поддубный купил дом в Ейске и прожил здесь до своего ухода. Иван Максимович умер в 1949 году, два года спустя после выхода его мемуаров в «Огоньке». Ушел непобежденным.

Сейчас в этом курортном городке чтят память Ивана Максимовича, установлены три памятника и мемориальная доска на доме, где жил Поддубный. Самый большой и красивый парк Ейска носит имя «непобедимого чемпиона чемпионов». Здесь его могила и мемориальный музей. Заведующая Наталья Гинкул рассказывает «Огоньку», что музей оформлен как арена цирка шапито, ведь раньше борцы-профессионалы выступали в цирках. В музее около 3 тысяч экспонатов. Среди них подлинные вещи Поддубного, многочисленные награды, документы, фотографии, тренировочные снаряды легендарного спортсмена, а также материалы, связанные со спортивной жизнью Ейска. В городе ежегодно проходит Всероссийский мастерский турнир по греко-римской борьбе, в минувшем году он собрал более 200 спортсменов страны.

Из близких людей в Ейске живет сейчас только его крестный сын Юрий Петрович Коротков, много общавшийся с Иваном Максимовичем. Ему сейчас за 80.

На могиле Поддубного высечены слова: «Здесь русский богатырь лежит».

Ответы на вопросы из викторины «Огонька» за 1928 год, опубликованные в первом выпуске рубрики «“Огонёк” — 120».

- Адамово и глазное.

- В «Медном всаднике» А.С. Пушкина.

- Одно из значений слова «белуга» — название гудка на речных пароходах.

- Аэроплан тяжелее воздуха, а аэростат легче.

- В древности, в доказательство того, что у встречающихся нет в руках оружия.

- Вес боксеров до 51 килограмма.

- Прибалтийские государства, ранее входившие в состав Российской империи, от латинского слова limitrophus — «пограничный».

- Особняк Матильды Ксешинской при Временном правительстве был занят ЦК партии большевиков.

- Часть тепла уходит на растворение сахара.

- Преимущественно итальянцы (стены Кремля — Пьетро Антонио Солари, Успенский собор — Фиораванти и т.д.).

- Защитный зеленый цвет армейского обмундирования, впервые был применен англичанами в середине XIX века.

- Когда пьют водку.

- При отступлении французов из России в войну 1812 года они обращались к крестьянам «шер ами» («дорогой друг»). Это обращение, обрусев, превратилось в «шаромыжника» и приняло презрительный оттенок.

- Шуба не греет, а лишь сохраняет тепло тела.

- А.П. Бородин — автор оперы «Князь Игорь» и профессор химии Военно-медицинской академии.

- Остров Сахалин.

- Галлы, в отличие от римлян, носивших туники и тоги.

- «Исповедь» у М. Горького, Л.Н. Толстого, Ж.Ж. Руссо, А. Стриндберга, О. Уайльда.

- При Иване Грозном на монете было изображение всадника с копьем.

- Д.И. Менделеев (не совсем точно: в 1876 году ученый был избран членом-корреспондентом Санкт-Петербургской академии наук, однако тогда это была всего 2-я из 5 ступеней в академической иерархии, к тому же из-за интриг внутри академии не по родной химии, а по физике.— «О»).

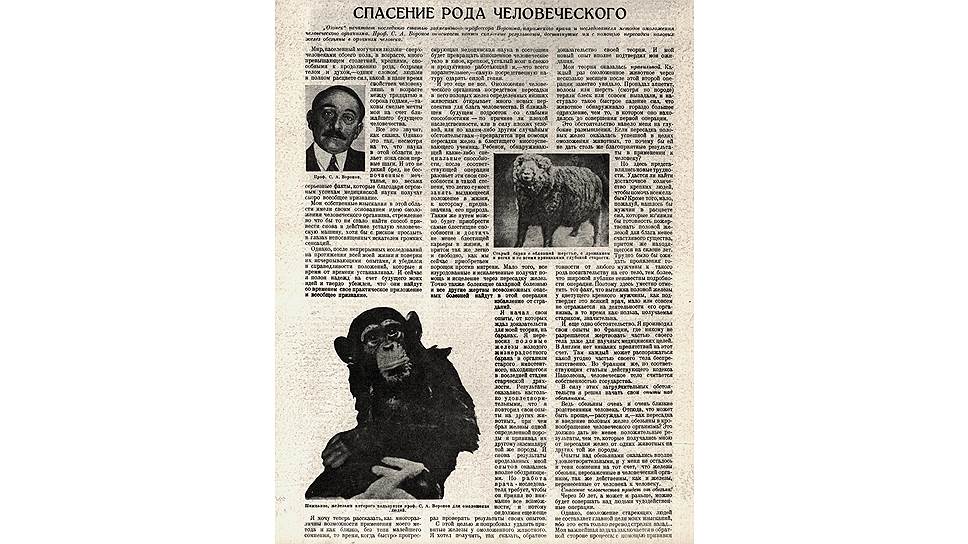

Великий искуситель Хирург Сергей Воронов как прототип профессора Преображенского

Великий искуситель Хирург Сергей Воронов как прототип профессора Преображенского

У Воронова отношение к приматам было особое

Фото: Hulton-Deutsch Collection / Corbis via Getty Images

С начала 1920-х и до середины 1930-х «Огонёк» постоянно сообщал читателям о достижениях светила медицинской науки Сергея (Сержа) Воронова. Весь мир в те годы завороженно внимал картинам будущего, которые рисовал профессор: отсрочка старости, искоренение болезней, жизнь до 140 лет, увеличение в 2–3 раза периода активной зрелости. Знатные и богатые платили состояния, лишь бы оказаться у него на операционном столе. «Огонёк» сообщал чуть ли не о каждом его эксперименте, Воронов и сам писал для журнала статьи. Сегодня сомнений нет: именно публикации «Огонька» об опытах профессора вдохновили Михаила Булгакова на «Собачье сердце».

«Через 50 лет, а может, и раньше, можно будет совершать над людьми чудодейственные операции,— писал Воронов в «Огоньке» в 1928 году (№ 12),— пересаживать мальчикам в возрасте 8–10 лет половые железы — создать и воспитывать новую расу могучих людей, сверхчеловеков!» Он был поистине одержим евгеникой, этот виртуоз скальпеля. Впрочем, редко кто из ученых рубежа веков был ею не одержим! Например, друг и соратник Воронова — хирург Алексис Каррель, получивший в 1912 году Нобелевскую премию по физиологии и медицине за трансплантацию кровеносных сосудов, был даже менее сдержан в высказываниях, настаивая на том, что умственная отсталость пролетариата передается по наследству, а люди биологически неравны (за высказывания о генетическом неравенстве другой нобелевский лауреат, Джеймс Уотсон, в наши дни лишился почетных званий — «Огонёк» писал об этом).

Впрочем, увлечение евгеникой в начале XX века объяснялось тем, что человечество в то время еще не получило «прививки нацизма» и не прошло через ад концлагерей, в которых погибли два брата Воронова. В 1920-е ему мечталось: «Мир, населенный могучими людьми — сверхчеловеками обоего пола, в возрасте, много превышающем столетний, крепкими, способными к продолжению рода, бодрыми телом и духом,— одним словом, людьми в полном расцвете сил, какой в наше время свойственен человеку лишь в возрасте между тридцатью и сорока годами». И все это сделает наука, «когда начнет превращать изношенное усталое человеческое тело в юное, крепкое, усталый мозг — в свежо и продуктивно работающий, и, что всего поразительнее,— самую посредственную натуру одарять силой гения».

Медицинский субботник

Профессор Воронов не был изобретателем ксенотрансплантологии (пересадка органов и тканей от животных человеку.— «О»), но он истово уверовал в нее чуть ли не со студенческой скамьи. Каким образом сын рядового субботника (русский субэтнос, исповедовавший иудаизм с XVII века.— «О»), отставного николаевского солдата, оказался в 1884 году в Париже, неведомо. Появившись на свет в 1866 году то ли в Воронеже, то ли в селе Шехмань Тамбовского уезда, он неожиданно вынырнул из исторического небытия сразу под свет хирургических ламп и софитов, став в 23 года ассистентом самого Шарля Броун-Секара — одного из величайших медиков того времени. Именно от него юный Самуил Воронов перенял одержимость идеей использовать для омоложения человеческого организма вещества, содержащиеся в железах животных.

«Огонёк» раскрывал перед читателем истоки метода Воронова: «Это развитие взглядов, которые еще 35 лет назад высказывал французский ученый Броун-Секар, основавший учение о железах внутренней секреции, выбрасывающих в кровь крайне важные вещества. Секар впрыскивал себе водную вытяжку из яичка животных и наблюдал значительный подъем сил и общее освежение» («Огонёк» № 36 за 1923 год).

Броун-Секара не стало в апреле 1894 года. Воронов, за полгода до этого получивший диплом доктора медицины, стал искать место — ему хотелось продолжать дело учителя, которое он уже считал по праву своим. Через пару лет его пригласили на должность хирурга и лейб-медика при дворе хедива (титул главы Египта до 1914 года.— «О»). Он переехал в Каир, перед этим женившись на Луизе Маргарит Барбе (брак был расторгнут в 1912 году). Не исключено, что именно жена сыграла роль в таком выборе места службы: Луиза слыла алхимиком и членом оккультного кружка, где бывали Андре Бретон и Пабло Пикассо. Она даже стала моделью для знаменитой картины Жюльена Шампаня «Сосуд великого дела», тогда как сам художник подозревается в мистификации с Фулканелли — бессмертным алхимиком, взбудоражившим оккультный мир Европы в начале XX века. И, как было модно в то время среди оккультистов, жена Воронова изучала древнеегипетскую религию и магию.

За 14 лет пребывания в Каире Воронов успел многое: открыл инфекционную больницу, основал школу медсестер и Египетский медицинский журнал, но главное — убедился в верности идей учителя, изучая последствия кастраций евнухов. Лишенные мужских желез, они болели, страдали ожирением, рано старели и умирали. Воронов приступил к экспериментам: «Я начал свои опыты, от которых ждал доказательств для моей теории, на баранах. Я переносил половые железы от молодого к старому и получал удовлетворительные результаты, убирал железы и все возвращалось вспять» («Огонёк» № 12 за 1928 год).

Позднее, когда Воронов был в зените славы, по Европе гуляли слухи, что он оттачивал свое мастерство не на стадах овец, а в темницах Каира, мол, хедив, заинтересовавшись опытами молодого ученого, распорядился отдавать ему приговоренных к смерти преступников. Сам профессор утверждал, что видит будущее именно за ксенотрансплантологией, потому что животные не страдают алкоголизмом и сифилисом, да и использование человеческого биоматериала неэтично и во многих случаях противозаконно даже при согласии донора.

В 1912 году Воронов, получивший к тому времени французское гражданство и сменивший имя на Серж, произвел свою первую операцию на человеке, успешно пересадив тому щитовидную железу шимпанзе.

Через год в присутствии 19 врачей он закрепил результат — «привил» правую долю зобной железы павиана 14-летнему пареньку с задержкой развития. Фото мальчика до и после операции прилагалось: явные изменения в лице пациента не оставляли сомнений — в мире науки появилось новое светило. К слову, молодой человек с «прививкой» павиана после операции быстро восстановился: догнал сверстников, получил образование и даже был признан годным к военной службе — в 1917 году ушел на фронт.

На поток

Спрос на операции Сержа Воронова был столь велик, что профессор оперировал не только во Франции (на фото операция на овце в Парижской клинике), но и на Ближнем Востоке и даже в Латинской Америке

Фото: AP

«Омоложение человеческого организма посредством пересадки в него половых желез определенных низших животных открывает много новых перспектив на благо человечества. В ближайшем будущем подросток со слабыми способностями — по причине ли плохой наследственности, или в силу плохих условий, или по каким-либо другим случайным обстоятельствам — превратится при помощи пересадки желез в блестящего многоуспевающего ученика»,— делился Воронов с читателями «Огонька» своими мыслями. И задуманное воплощал в жизнь «здесь и сейчас» — поставил операции на поток...

«Редкий случай чрезвычайно быстрого омоложения после пересадки профессором Вороновым половой железы павиана 1 февраля 1921 года. Оперированный Е.Л., 74 года, через 8 месяцев помолодел на 15–20 лет, свободно взбирался на лестницу, перепрыгивая через 4 ступеньки, поднимая тяжести, фехтовал и получил все способности и инстинкты молодого человека. За все время после операции Е.Л. чувствовал беспримерный приток сил» («Огонёк № 16 за 1924 год).

Свой метод профессор окрестил «прививкой»: он делал тонкие срезы на яичках обезьяны и вшивал их потом в мошонку человека. Воронов был не единственным, кто в то время экспериментировал в этом направлении. Например, австриец Эйген Штайнах занимался пересадкой желез, причем от человека к человеку, для чего использовал крипторхические яички (яички, не опустившиеся в мошонку и подлежащие удалению.— «О»). Кроме того, «Штейнах изобрел перевязку семепровода — канала, ведущего из яичка. Он утверждал, что в этом случае семенная жидкость застаивается в яичке и заставляет ткань выбрасывать больше целебного секрета в кровь» («Огонёк» № 36 за 1923 год).

Сколько врачей, столько и методов: «Врач Грегори в Вологде пересадил старику яичко от трупа юноши и получил приживление железы и омоложение организма», а в советском Институте экспериментальной биологии И.Г. Коганом произведены «более сотни пересадок у кур и морских свинок», при этом у старых кур не только возвращается здоровье, но они снова начинают нестись.

Но всем этим врачам было не угнаться за Вороновым по числу производимых операций. Делегаты хирургических конгрессов в Лондоне и Париже в середине 20-х устраивали ему бурные овации: Сергей Абрамович, по его собственным словам, на тот момент прооперировал 238 человек в возрасте от 55 до 70 лет, в 90 случаях из 100 результат был положительным. И мир увидел в том спасение от старости, а «Огонёк» продолжал сообщать о новых достижениях гения...

«На конференции физиологов в Стокгольме профессор Воронов заявил о проделанном опыте — он пересадил обезьяне четыре женских яичника, три из которых рассосались и исчезли, а один привился, он вспрыснул ей мужское семя и через три месяца обезьяна оказалась беременной, и доктор ожидает через полгода появление на свет человеческого ребенка» («Огонёк» № 39 за 1926 год). Еще через три номера к теме вернулись: «Обезьяна только короткое время будет ходить с человеческим зародышем, а затем будет произведен аборт». Воронов разъяснил СМИ, что шимпанзе в силу своего роста и строения не способна произвести на свет человеческое дитя. Стоит напомнить: в СССР в это же время профессор Илья Иванов в заповеднике «Аскания-Нова» тоже пытался получить гибрид человека и обезьяны. Безрезультатно.

Дом с обезьянами

Чтобы удовлетворить растущий спрос на операции, Воронову требовались доноры-приматы. В это время правительством Франции был введен запрет на истребление обезьян ради охоты и наживы. Право на отлов давалось только ученым, в числе которых был и Воронов...

«Мне посчастливилось найти как раз то, что для этого нужно,— писал он в “Огоньке”,— чудесный дворец, принадлежавший некогда владетельному князю Монакскому, а после служивший летней резиденцией лейб-медика королевы Виктории. Он находится как раз на границе Франции и Италии, высоко над Ментоной, в огромном великолепном парке, который тянется по склону к югу до самого моря. В настоящее время я устроил там ферму, на которой поселил около 30 обезьян, а через год, надеюсь, их будет 100».

В 1927 году Воронов заявил, что «вскоре в Европе и Америке обезьяньих питомников будет не меньше, чем заводов Форда».

Ажиотаж наблюдался повсеместно. В радиоэфире крутили шлягер «Monkey-Doodle-Doo», созданный Ирвингом Берлином для фильма братьев Маркс «Кокосовые орехи», с такими строчками: «Если ты стар для танцев — поставь себе железу обезьяны». В обеспеченных домах шиком считалось держать на столике пепельницу в виде обезьяны, прикрывавшей гениталии и с надписью: «Воронов, ты меня не возьмешь». Артур Конан Дойль описал омоложение и озверение главного героя вследствие гормональных инъекций в рассказе «Человек на четвереньках». Хитом баров и ресторанов стал коктейль «Обезьянья железа»: смесь джина, апельсинового сока и гренадина с небольшим количеством анисового ликера. Мир сошел с ума...

Среди тех, кто стремился подружиться со знаменитым хирургом, были сотни знаменитостей того времени. От махараджи Патиалы Бхупиндер Сингха (эффектно использовавшего автомобиль Rolls Royce для сбора мусора после того, как автокомпания отказалась продать ему очередную модель) до президента Турции Мустафы Ататюрка (он стал пациентом доктора, как и премьер Франции Жорж Клемансо). Воронова видели в обществе поэта и драматурга, а также идеолога фашизма Габриэля Д'Аннунцио и звезды кино Сары Бернар. Композитор и пианист Камиль Сен-Санс встречался с Вороновым не раз, так же как и писатель-фантаст Росни (псевдоним Жозефа Анри Оноре Бокса). В числе друзей профессора называли отца нейрохирургии Харви Кушинга и румынского короля Кэрола II. Пациенткой Воронова была даже знаменитая революционерка Клара Цеткин. Учитель Елены Блаватской, оккультный лидер Алжира и Парижа Макс Теон, оказал сильное влияние на самого Воронова, так же как и автор «Синей птицы» Морис Метерлинк — они с профессором дружили. В обезьяний питомник, как в зоопарк, часто наведывалась мегазвезда 20-х оперная дива Лили Понс...

Поэт и литературный критик Франческо Пастончи побывал на вилле Гримальди в 1928 году и оставил свои воспоминания. В то лето у Воронова гостили создатель «Русских сезонов» Сергей Дягилев и прима-танцовщик балета Вацлав Нижинский, а также скандально известная актриса и танцовщица Жозефин Бейкер. Последняя, как пишет Пастончи, упрекала хозяина, что он омолаживает только мужчин, на что Воронов отвечал, что экспериментирует и с дамами. Ходили слухи, что жертвой этих экспериментов стала вторая супруга доктора – якобы операция прошла неудачно и она умерла.

Доказательств, конечно, не было, но смерть Эвелин Карстерс Фрэнсис Боствик-Вороновой и правда была окутана тайной. Она была дочерью знаменитого нефтяного магната и делового партнера Рокфеллера, служила медсестрой в британской армии во время англо-бурской войны и была награждена Военным крестом за храбрость. Эвелин сама была ученым, философом и даже политиком, а в 1917 году стала единственной женщиной в Коллеж де Франс в статусе ассистентки профессора. Там же она и познакомилась с будущим мужем, вышла за него в 1919 году и умерла всего через два года.

Холостяцкая пауза в жизни профессора медицины затянулась на 10 с лишнем лет. В 1935 году «Огонёк» опубликовал в № 20 фото молодоженов Вороновых, путешествующих по Америке с подписью: «Воронов утверждает, что в недалеком будущем благодаря его трудам средняя продолжительность жизни человека станет равна 140 годам. На фото он (65 лет) с молодой (20 лет) женой».

Но к тому времени слава профессора уже начала меркнуть. Его даже обвинили в шарлатанстве: один из пациентов Воронова (англичанин) умер через пару лет после операции от того, что перенапряг силы омолодившегося организма, а у остальных эффект омоложения равно или поздно заканчивался, и старость возвращалась стремительно. Один из видных трансплантологов Дэвид Хэмильтон даже выпустил книгу «Афера обезьяньих желез», где пояснил, что ткани животных отторгаются человеческим организмом и все положительные изменения от метода Воронова — лишь эффект плацебо. Вскоре научный мир сумел синтезировать тестостерон, но обнаружил, что он воздействует только на половую систему и не дает омоложения. Точку в споре поставил британский хирург Кеннет Уокер, назвав работы Воронова «не лучше, чем методы ведьм и колдунов». В то время сам профессор уже перебрался за океан, из-за того, что в Европе его обвиняли в шпионаже на НКВД.

Последнее, возможно, было как-то связано с предложением Воронова советскому руководству передать его знания и опыт. «Огонёк» опубликовал очерк на эту тему в № 34–35 за 1935 год. Там говорилось, как еще в 1929 году хирург предложил прислать к нему на обучение и стажировку молодого биолога, сведущего также в зоологии и ветеринарии. Во Францию был отряжен член ВКП(б) Петр Константинович Денисов, который потом вернулся на родину с подарком — парочкой шимпанзе Розой и Рафаэлем. К тому времени уже и советское руководство остыло к методу Воронова, и обезьяны так бы и попали в зоопарк, если бы не знаменитый физиолог Иван Павлов: Денисов с приматами поселился у него в деревне Колтуши под Ленинградом.

Любопытно, что самое активное участие в гонениях на Воронова приняли его бывшие друзья из числа европейских крайне правых.

Именно они обвиняли хирурга в неэтичных экспериментах и в нарушении человеческой морали. А после оккупации Франции в 1940 году все архивы и бумаги Воронова из виллы Гримальди были конфискованы режимом Виши…

Спустя годы кое-кто из тех, кто числил себя в друзьях Воронова, отмечал в воспоминаниях, что уже к концу 1920-х он все меньше занимался трансплантологией и все больше интересовался механизмом старения. Воронов искал ответ на вопрос: неизбежна ли смерть? В одной из своих работ тех лет он писал: «Мы знали о косвенных причинах старения, о последствиях заболеваний, но мы абсолютно не знали о глубокой причине ухудшения наших органов, которое неизбежно происходит почти в точно установленный период. За известными банальными причинами смерти лежит огромное неизвестное. Можем ли мы достичь этого, проникнуть в тайну нашего организма и узнать изначальную причину старости и смерти?» Он считал, что ответ кроется где-то в механизме эволюции, на этапе потери человеческим организмом способности к регенерации тканей и органов. И в итоге занялся изучением рака...

В 1991 году старейший британский медицинский журнал The Lancet запросил пересмотр архивов Воронова и даже заявил, что «Совет по медицинским исследованиям должен финансировать дальнейшее изучения обезьяньих желез». В 1994 году появились запросы на извинение от имени медицинского общества за отрицание достижений Воронова. Еще через четыре года успех нового лекарства «Виагра» вновь напомнил миру о трудах Воронова и о роли тестостерона, а еще через семь лет опыты Воронова были расценены как начало исследований в сфере гормональной терапии, являющейся сегодня одной из основ борьбы со старением.

Впрочем, не обошлось без скандала: в 1998 году появились публикации, где в числе причин появления СПИДа у человека были названы опыты Воронова по ксенотрансплантологии. Но от этой идеи уже в начале века отказались: было доказано, что, хотя ВИЧ действительно образовался где-то в 1920-е у обезьян, он не приносил вреда человека, потому что подавлялся его иммунной системой. Фактором, способствовавшим его адаптации, стало массовое использование нестерильных многоразовых шприцов при массовых вакцинациях и инъекциях от малярии, проводившихся в Африке после Второй мировой войны...

...В 1945 году Воронов вновь пересек океан, но на вилле Гримальди не остался — переехал в Швейцарию. Местные власти запретили ему эксперименты по омоложению, и он мирно доживал век в Лозанне, где и скончался в 1951 году. Его уход тоже не обошелся без мистификации: причина смерти точно не была установлена, оторвавшийся тромб — лишь одна из версий, а могилу на кладбище Кокад в Ницце, где, как считается, покоится его прах, так и не нашли. Искали потом еще на двух кладбищах Метона и в Швейцарии — тоже пусто...

Мы к вам, профессор

Профессор Преображенский из кино на свой реальный прототип не похож

Фото: Ленфильм

Как Михаил Булгаков черпал из «Огонька» сюжеты для своих произведений.

«Я заботился совсем о другом, об евгенике, об улучшении человеческой породы. И вот на омоложение нарвался! Неужели вы думаете, что я из-за денег произвожу их? Ведь я же все-таки ученый...» Уже одна только эта фраза, произнесенная уставшим и раздраженным голосом московского профессора и светила, должна была навести пытливого читателя повести Михаила Булгакова на то, кто является прототипом Филиппа Филипповича Преображенского. В их числе исследователи называют дядю писателя Николая Покровского, хирурга Алексея Замкова и биолога Илью Иванова, тогда как современникам было очевидно, что светило науки, оперирующее в указанной выше сфере, да еще с усами, было только одно — Серж Воронов. Дядя Булгакова, хоть и был при усах, имел другую специализацию (гинекологию), Замков приступил к исследованиям гормонов лишь через два года после написания повести, а Иванов не делал операций по омоложению, пытаясь получить гибрид обезьяны и человека без хирургического вмешательства. И никто из них, кроме Воронова, так истово не исповедовал идеалы евгеники.

Прототипы героев своих произведений Михаил Афанасьевич частенько находил на страницах газет и журналов. В частности, «Огонька». Известно, например, что в Москве при налете милиции на карточный притон Зои Шаталовой у Никитских ворот весной 1921 года были задержаны поэты Анатолий Мариенгоф и Сергей Есенин. Что и послужило сюжетом для знаменитой «Зойкиной квартиры» («Огонёк» писал об этом в № 10 от 1929 года). Похоже, что публикации журнала были использованы и при работе над «Собачим сердцем».

Булгаков использует в повести два эпизода, которые были описаны на страницах «Огонька» в середине 1920-х. Первый касался пересадки пожилому мужчине семенных желез павиана. Сам Воронов говорил о встрече с этим пациентом через 8 месяцев так: «Когда он явился, мой ассистент г. Дерби и я были буквально поражены веселым видом, быстрыми движениями, ясными глазами, с хитрой искоркой человека, забавляющегося нашим удивлением». А теперь вызовите в памяти отрывок из повести, где Филипп Филиппович принимает пациента: тот, омолодившись, все время подпрыгивает и подмигивает, веселясь от собственных ощущений. Второй эпизод связан с явлением в том же кабинете дамы, которой доктор намерен вставить яичники обезьяны (такие операции Воронов делал десятками). Булгаков лишь поставил все с ног на голову: главная операция в повести проводится над животным с использованием человеческого биоматериала. И вывод в этом случае может быть только один, спорящий с евгенистическими устремлениями Воронова: «Зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно?».

Полная довольно злой, но точно бьющей в цель сатиры, повесть «Собачье сердце» была написана всего за три месяца и закончена в марте 1926 года. Булгаков рассчитывал опубликовать ее в альманахе «Недра», но получил рецензию Льва Каменева: «Этот острый памфлет на современность печатать ни в коем случае нельзя». А уже 7 мая на квартиру писателя нагрянули с обыском, и рукопись, как и весь архив писателя, включая дневники и письма, была изъята и увидела свет только через 30 с лишним лет. По слухам, на булгаковскую квартиру навел агент ОГПУ, присутствовавший при ее чтении на собрании литераторов в Газетном переулке.

Герой и автор

За опытами профессора Воронова «Огонёк» внимательно следил, а доктор писал в журнал с удовольствием.

Проверка на прочность Читатели «Огонька» были готовы к любым испытаниям

Проверка на прочность Читатели «Огонька» были готовы к любым испытаниям

Курильский спасатель / Судьба

«— Как это было, Саша?

— Да нормально.

— Сильный был шторм?

— Сильный.

— В воду лазили?

— Ребята лазили.

— А вы?

— Тоже немножко лазил».

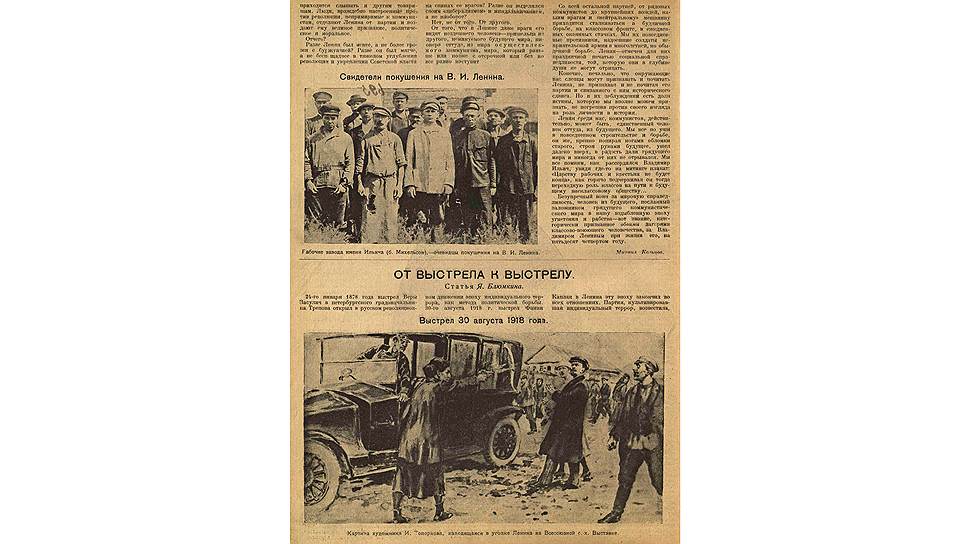

Молодой ефрейтор Александр Мальцев, отвечая корреспонденту «Огонька», конечно, скромничал. В 1965 году он стал героем публикации о спасении советскими пограничниками японских рыбаков, чья шхуна разбилась в шторм о скалы у острова Шикотан.

От сослуживцев Мальцева удалось тогда узнать, что он, рискуя жизнью, спустил со скалистого берега в бурлящую воду трос. С его помощью удалось спасти тонущих рыбаков. Радист и капитан, до последнего остававшиеся на судне, к сожалению, погибли.

За проявленное мужество фотографию 20-летнего Александра повесили в комнате боевой славы шикотанского погранотряда. «Там о ефрейторе Мальцеве, секретаре комсомольской организации подразделения, отличнике боевой подготовки, награжденном двумя медалями, были сказаны по-военному лаконичные, но очень теплые слова»,— писал «Огонёк».

Вдобавок Александра «послали в Москву на слет лучших пограничников как представителя Курил». А, по сути, домой, на побывку, ведь Мальцев был призван на армейскую службу в 1963-м из Москвы.

«Приехал я сюда страшным размазней,— откровенно заявлял корреспонденту “Огонька” юноша.— И страдал я невероятно: жизнь кончилась... Я тогда к армии относился как некоторые пижоны: потерянное время, и все. Собирался в МИФИ, а тут после одиннадцатого класса меня призвали...»

О себе он говорил мало и неохотно. «Завершив разговор, Саша Мальцев ловко прыгнул в седло,— рассказывал “Огонёк”.— Сидел он на лошади лихо и щеголевато, было похоже на плакат: стройный, подтянутый парень, в зеленой фуражке, с биноклем на груди, автоматом за плечами, на гимнастерке — значки “Отличный пограничник” и “Отличник Советской Армии”».

«Не было подвига, была обычная добросовестная служба, вот и все»,— замечает годы спустя Александр Викторович, по обыкновению скромничая. Впрочем, свою «наградную» поездку в Москву в 1965-м вспоминает с удовольствием: «В тот год в стране широко отмечалась 20-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Нас, 48 пограничников со всего Союза, собрали в Москве. Было много встреч. Особенно запомнилась встреча с Героем Советского Союза Н.Ф. Карацупой. Его автограф и пожелания пограничникам Курил я привез в погранотряд».

«Когда вышел номер журнала с заметкой обо мне, отец купил их два десятка, раздавал родственникам,— рассказывает Александр Викторович.— А в школе, где я учился, директор устроил чтение журнала на уроках. Но мне и тогда, и сейчас неловко из-за такого внимания к моей персоне...»

После окончания службы на Курилах в 1966 году Александр Мальцев вернулся в Москву. Выучился по специальности «Оптико-электронные приборы». Работал на Московском электроламповом заводе, где дослужился до старшего инженера. Затем много лет был главным инженером завода «Криптон». Выйдя на пенсию, без дела не сидел: окончил курсы арбитражных управляющих и почти до 70 лет вел процедуры банкротства на предприятиях.

Сегодня Александр Викторович со второй женой живет в Подмосковье в доме, который они сами построили. Супруги ведут активную «огородную жизнь» и принимают многочисленную родню. А еще Александр Мальцев пишет воспоминания о своих предках.

Осенью этого года герою «Огонька» исполнится 75 лет. Поздравлять Александра Викторовича будут его 11 внуков и внучек, которые наверняка спрашивают у дедушки про его подвиг: «Как это было?».

Элементарно? / Новация

Инициатива возникла не с нуля. В 1928 году редакция «Огонька» провела первую в нашей стране интеллектуальную игру в вопросы и ответы среди читателей (и к тому же изобрела само слово «викторина» — об этом рассказывалось в первом выпуске рубрики «“Огонёк” — 120»). Успех был ошеломительный: редакционная почта, без преувеличения, ломилась от потока писем. И вот некоторое время спустя журнал устроил новое испытание для своей аудитории. Была у этого, говоря современным языком, проекта и более масштабная задача. Установка советского руководства на формирование человека нового типа — советского человека — требовала «всестороннего культурного развития». Сама же редакция назвала новую игру «маленьким опытом» над читателями.

«Культурный человек нашей страны должен быть развит гармонически,— замечал “Огонёк” в 1936-м.— Он должен соединять глубокое знание своей специальности с известным минимумом знаний в других областях науки и искусства. Можно ли назвать культурным человеком, например, блестящего математика, не посещающего театра, не читающего газет и уклоняющегося от занятий в политическом кружке?»

Начиная с первого номера и на протяжении всего года «Огонёк» публиковал серии из десяти вопросов. «Мы предлагаем читателям элементарные вопросы из области литературы, политики, искусства, техники, истории, географии,— сообщал журнал.— Каждый культурный человек может на них ответить». Существенным отличием игры от первой викторины было то, что в ней не давались правильные ответы. Нужно было проверить себя самому или в кругу семьи и друзей.

«Огонёк», впрочем, предупреждал: «Берегитесь, мы не сможем считать вас культурным человеком, если вы не ответите хотя бы на один из десяти вопросов! Пусть это послужит вам сигналом: надо поработать над собой».

Какие же «элементарные» вопросы задавал «Огонёк»? Проверьте себя, как предлагал тогда журнал: «Культурный ли вы человек? Итак:

- Прочтите на память полностью хотя бы одно стихотворение Пушкина.

- Какое движение получило в истории название «заговор равных»?

- Назовите любые пять городов, расположенных на Днепре.

- Нарисуйте «пифагоровы штаны».

- Какая разница между мартеновской и доменной печью? А между фрезерным и токарным станком?

- Из каких химических элементов состоит дистиллированная вода?

- Какой самолет называется «небесной блохой»?

- Кто автор пролетарского гимна «Интернационал»?

- Назовите одно произведение Дюма-отца и одно — Дюма-сына.

- Что такое драга?

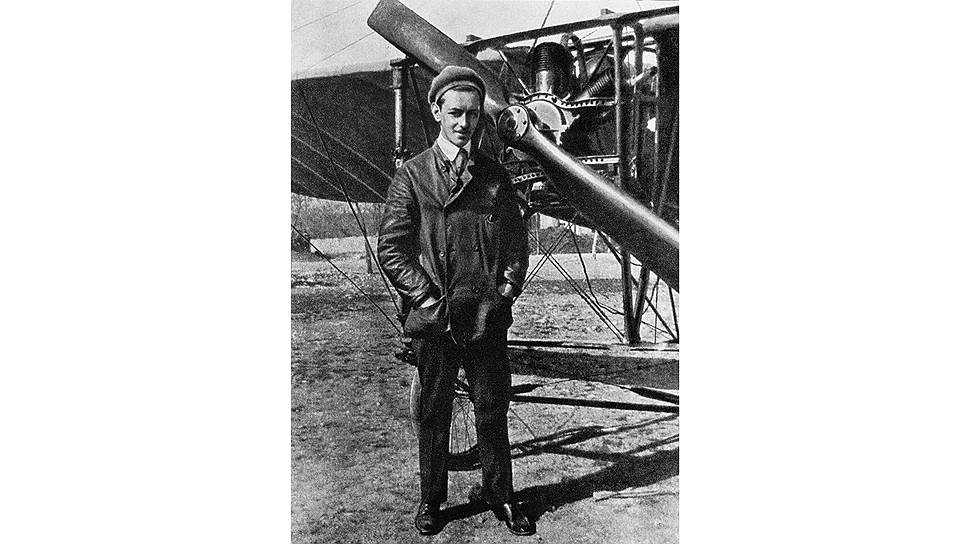

Штопор Арцеулова Как внук Айвазовского вошел в историю мировой авиации

Штопор Арцеулова Как внук Айвазовского вошел в историю мировой авиации

Фото: Фотохроника ТАСС

Внук Айвазовского, первый летчик, сумевший вывести свой самолет из штопора, лауреат премии послереволюционного «Огонька» и наш современник. К 120-летию журнала — о его герое и авторе — Константине Арцеулове.

В 1923 году «Огонек» принимал деятельное участие в зарождении нового вида спорта — планеризма. В безмоторном полете видели тогда не забаву, а способ массовой подготовки летчиков, столь необходимых стране, в общем, дело государственной важности. Поэтому в преддверии самых первых в СССР состязаний планеристов в Феодосии журнал учредил специальный приз — золотой жетон «За общую наибольшую продолжительность полетов за все время состязаний».

Приз этот с большим отрывом выиграл Константин Арцеулов — сконструированный им планер провел в воздухе 1 час 2 минуты и 30 секунд. Аппарат взял на том слете еще семь наград, в том числе за наилучшие аэродинамические качества, за наибольшую дальность одного полета, за наибольшее число полетов без поломок. А в «Огоньке» появился большой парный портрет: конструктора Константина Арцеулова и Леонида Юнгмейстера, который летал на его планере и взял почти все пилотские награды. Сам Константин Константинович полететь на своем детище, увы, не мог — незадолго до этого он попал в аварию при испытаниях первого советского истребителя И-400. А вот жетон «Огонька» в его семье хранится до сих пор.

«Огонек» наградил Арцеулова своим призом и написал об этом

Фото: Архив журнала "Огонёк"

В жизни Арцеулова много слов «первый». Он первым в России, еще учеником Севастопольского реального училища, построил планер — это в 1904 году, всего через полгода после полета братьев Райт, когда многие вообще не верили в летательные аппараты тяжелее воздуха. Он же первым в мире намеренно ввел самолет в штопор и сумел выйти из этого опасного маневра. В мировой истории авиации Константин Арцеулов был, конечно, не первым, но 45-м — именно такой номер стоял на его дипломе Международной федерации воздухоплавания.

Мне бы в небо

Начать биографию, пожалуй, стоит с того, что Константин Арцеулов — внук Айвазовского. И это был единственный член семьи, кому дозволялось находиться в мастерской деда, пока тот работал.

— Папа в детстве был самым маленьким, самым тихим в семье и самым любимым внуком Ивана Константиновича,— рассказывает «Огоньку» дочь летчика Ольга Арцеулова.

Ольге Константиновне уже 80 лет, но она и сегодня заведует кабинетом электрофизиологии в институте Сербского. Так уж получилось, что никто в семье больше не стал ни летчиком, ни планеристом. Впрочем, Константин Арцеулов и сам не пошел по родительским стопам. Его отец и дед по отцу были морскими инженерами. И Костю по семейной традиции отправили в Петербург в Морской корпус. Учился он хорошо, ходил в учебные плавания, но в 1908 году был забракован по легким и отчислен.

Тогда Константин попытался пойти по стопам другого деда, Айвазовского, и даже пробовал поступить в Академию художеств. Экзамены он провалил, потому что вместо того, чтобы готовиться, занимался постройкой очередного планера. И все-таки он успел поучиться у известных художников: Юона, Бакста, Добужинского. В 1910-м Арцеулов поступил в студию Лансере, но тут появился магнит попритягательнее — в Петербурге открылся первый в стране авиационный завод «Первого Российского товарищества воздухоплавания Щетинина и К°». И молодой художник, внук великого Айвазовского и сын известного морского инженера, сбежал туда простым рабочим сборочного цеха. Выбор был сделан.

И, похоже, быстро выучился: в августе 1910 года завод выпустил первый самолет новой модели «Россия-Б», а испытательный полет на нем выполнил Арцеулов.

А почти год спустя, 25 июля 1911 года, он станет летчиком уже официально. Пройдет несложные испытания на аэродроме Гатчина Всероссийского императорского аэроклуба и получит звание «пилот-авиатор». После этого Арцеулову выдадут тот самый международный диплом с номером 45.

Выйти из штопора

А уже в 1912 году авиатора призывают служить… в кавалерию. Тогда еще в армии не ценили летные кадры. Первый год войны авиатор провел в конных рейдах на передовой, получил три ордена, но рассказывать о своих подвигах не любил.

— Он вообще не любил вспоминать тяжелые моменты своей жизни. Ни войну, ни допросы на Лубянке, ни ссылку. Все это было вычеркнуто из жизни. Он всегда бы оптимистом, потому и дожил почти до 89 лет,— вспоминает Ольга Константиновна.

Арцеулов, когда лежал в госпитале после ранения, попросился в авиацию. И 22 июля 1915 года сдал положенный экзамен в воздухе, получив звание военного летчика. За этим последовали более 210 боевых вылетов (сперва разведчиком, потом истребителем), 18 удачных воздушных боев и два новых ордена: Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» и Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом.

О том годе войны напоминают не только награды, но и могильная табличка с надписью «Прапорщик К.К. Арцеулов. 24 августа 1916 года», она до сих пор хранится в семье летчика. Во время немецкого воздушного налета был сбит молодой русский пилот, летавший на таком же самолете, что и Арцеулов, и в газетах появилось ошибочное сообщение о гибели авиатора. Ему успели сделать надгробную табличку и даже заказать отпевание в церкви, на котором сам Арцеулов, к удивлению собравшихся, присутствовал живой и невредимый.

Армии нужны были летчики-истребители, и Константина Константиновича откомандировали в Качинскую авиашколу готовить будущих пилотов. Там он и одержал главную в своей жизни победу — над штопором.

Это неуправляемое падение самолета с авторотацией было настоящим бичом авиации той поры. В одной только Качинской школе за время работы Арцеулова из-за штопора разбилось шесть из восьми самолетов «Морис Фарман-40», все пилоты погибли. Чудом выживший после падения на «Ньюпоре-XI» летчик Червинский вспоминал: «Рули не действовали… самолет вращался носом вниз, и попытки вытянуть его только усиливали вращение».

Самое же главное — никто в мире толком не понимал физики явления: отчего вообще случается штопор. Над загадкой бились многие опытные пилоты. До верного решения первым додумался Арцеулов.

Если совсем в общих чертах: авиатор понял, что при штопоре воздушный поток обтекает самолет под слишком большими углами снизу и сбоку, поэтому аппарат падает, вращается и теряет управление. А значит, надо пытаться не задрать нос падающего самолета, а еще сильнее опустить его вниз, то есть совершить действие, для пилота неестественное.

Решив задачу в уме, надо было проверить результат на практике. И Арцеулов решил поставить эксперимент на себе. Осенью 1916 года (точную дату разные источники приводят по-разному) он сел в свой «Ньюпор-XXI» и набрал высоту 2 тысячи метров. «Фигурные полеты у нас производились на тысяче восьмистах метров, но, думаю, лишние двести метров, конечно, не помешают. Дальше от земли быть в таких случаях всегда приятно»,— вспоминал годы спустя сам авиатор в документальном фильме «Дорога в облаках».

Он сделал вираж, задрал самолет, выключил мотор и свалил машину в штопор.

«Конечно, впечатление, когда первый раз попал в штопор, было не особенно приятное, и поэтому, как только я убедился, что это действительно штопор, я сейчас же применил свои предложенные приемы, чтобы вывести самолет: ручку отдал от себя и сильно дал ногу, обратную вращению штопора. Я почувствовал, что на рулях появилось давление воздуха,— самолет я остановил»,— рассказывал в фильме Арцеулов.

Потом Константин Константинович снова свалил самолет в штопор и снова вывел его. По его настоянию была подготовлена инструкция по выходу из штопора, которую разослали всем российским военным летчикам. Так Арцеулов навсегда попал во все энциклопедии и учебники по истории авиации.

Испытатель № 1

Золотой огоньковский жетон «За общую наибольшую продолжительность полетов за все время состязаний»

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

После революции Качинская школа оказалась на оккупированной территории, а потом под контролем Врангеля. Чем в это время занимался Константин Константинович, в семье никогда не обсуждалось. По официальной версии, во главе революционной ячейки Арцеулов саботировал работу авиашколы.

— В одном историческом обществе мне намекали, что отец был на стороне Врангеля. Не знаю, в семье об этом не говорили. Но я точно знаю, что все, что делал отец, было правильно,— говорит Ольга Константиновна.— Это был самый честный и благородный человек.

В декабре 1920 года Арцеулов переехал в Москву в 1-ю высшую школу красвоенлетов на Ходынском поле. Через полгода он уже начальник летной части.

Однажды, когда Арцеулов шел на работу, к нему обратился незнакомый молодой человек в лаптях, работавший помощником шофера в какой-то воинской части. Он мечтал летать и хотел поступить в школу. Константин Константинович оценил рвение молодого человека. Он дал несколько советов, накормил, оставил ночевать в курсантском общежитии и сказал подучиться и возвращаться через год. Этим молодым человеком был знаменитый в будущем полярный летчик и будущий Герой Советского Союза Михаил Водопьянов. В авиацию он потом пришел другим путем — через школу «Добролета», но Константина Константиновича всегда считал своим первым учителем.

— Он очень любил папу и часто приезжал к нам на дачу,— вспоминает Ольга Константиновна.

Своего авиапрома в Стране Советов не было, новые машины прибывали из-за рубежа. И испытывал их Арцеулов. А в мае 1923 года ему выпала честь испытать первый советский истребитель ИЛ-400 конструкции Поликарпова, Косткина и Попова.

Из-за неверно расположенного центра тяжести испытания экспериментальной машины закончились катастрофой. Но Арцеулову повезло: он «всего-навсего» сломал руку и ногу. Когда на будущий год тот же ИЛ-400 доработали, Константин Константинович испытал и его. После этого его перевели в Глававиапром и назначили летчиком-испытателем и заведующим испытательной станцией Госавиазавода № 1. Всего Арцеулов испытал более 90 различных серийных самолетов.

А параллельно вернулся к своему еще школьному увлечению — планеризму. Свой новый планер — тот самый, который потом возьмет приз «Огонька» — он строил сперва в самолетном ангаре, а потом в правом крыле Петровского путевого дворца. Там базировался основанный Арцеуловым кружок «Парящий полет», куда заглядывали будущие ведущие советские авиаконструкторы: Антонов, Яковлев, Мясищев, Ильюшин. Перечислив эти фамилии, трудно считать планеризм обычным хобби. Это была настоящая школа советского самолетостроения. Не миновал ее и Сергей Королев. В 1929 году он вместе с авиаконструктором Люшиным построил планер «Коктебель». Первым его испытателем в Крыму стал опять же Константин Арцеулов.

Сергей Королев сидит в кабине планера «Коктебель», слева — инженер Сергей Люшин, справа — летчик Константин Арцеулов. 1930 год

Фото: РИА Новости

Почему, собственно, в Крыму? Потому что именно Арцеулов еще в юности на своей малой родине открыл лучшее в стране место для планерного спорта. Это гора Узун-Сырт, ныне более известная как гора Клементьева, место с уникальными восходящими воздушными потоками. Это и по сей день главная точка сбора планеристов, парапланеристов и дельтапланеристов всего постсоветского пространства.

Тем временем у Арцеулова появилась новая работа. Он вернулся к тому, чем занимался еще в мировую войну,— к аэрофотосъемке. В Средней Азии он снимал трассу будущего Турксиба, потом Удмуртию, Урал. Затем занимался ледовой разведкой на Азовском море. Он один из самых опытных пилотов страны: 8 февраля 1933 года его награждают почетным нагрудным знаком «За налет 500 000 километров и выше». Два дня спустя представляют к высшему летному званию — заслуженного летчика СССР.

А еще через три дня арестовывают.

Прерванный полет

— Кто-то позавидовал и написал донос,— говорит Ольга Константиновна.— Слава богу, был 1933 год, еще был Ежов. При Берии его бы точно расстреляли. А тут сослали в Архангельск. Безо всяких средств к существованию.

Мастер на все руки Арцеулов быстро нашел работу мотористом на катере. Знакомый по Москве ссыльный архитектор помог с жильем. Потом Константин Константинович стал конструктором судостроительного бюро, художником-проектировщиком архитектурной конторы, оформлял набережную Северной Двины. А для Архангельского аэроклуба соорудил самодельный балансирный тренажер для тренировки летчиков.

В 1934 году в жизни авиатора произошло очень важное событие: в Архангельск приехала будущая жена Арцеулова — Татьяна Эмерик, дочь прусского летчика Адольфа Эмерика.

— Она была на 20 лет младше. Молодая, красивая, веселая. Королев, Сергей Павлович, влюблен был в нее. Они в теннис вместе играли. Она поехала к отцу в Архангельск, как декабристка в Сибирь. C тех пор они не расставались ни на один день,— рассказывает Ольга Арцеулова.

В 1937 году ссылка кончилась, но Константин Константинович оставался пораженным в правах и не мог жить ближе 101-го километра. Летать, понятное дело, он не мог. И тогда Константин Константинович снова взял в руки карандаш и кисти и сделался книжным и журнальным иллюстратором.

В войну Арцеуловы жили в Александрове — столице 101-го километра. Карточек у них не было, Татьяна ходила по деревням и выменивала вещи на еду. Арцеулов пух с голоду. Но отчаянно работал.

— Мы выжили только благодаря моей героической маме. Она по шпалам ходила за 100 км в Москву. Там она отдавала его иллюстрации в журналы, и мы могли купить еду,— говорит Ольга Константиновна.

После войны Татьяна Арцеулова пошла к конструктору Яковлеву просить за мужа.

— Яки-истребители выиграли войну, и Сталин очень хорошо относился к Яковлеву. Яковлев попросил за папу, и в 1947 году нам уже разрешили жить в Москве. Я как раз в 1-й класс пошла,— вспоминает дочь летчика.

Реабилитировали Арцеулова только в 1956-м. Но после такого перерыва в летном стаже дорога в авиацию была для него закрыта. С техники он полностью переключился на живопись.

— Папа говорил: я не художник, а ремесленник, и брался за любые заказы,— говорит Ольга Арцеулова.— Он дни и ночи просиживал за своим большим письменным столом, пил крепкий чай и рисовал. Сотрудничал с несколькими журналами. Бывало, кто-то подвел редакцию, не успел, ему звонили: Константин Константинович, выручайте. И отец выручал.

Наследие Константина Арцеулова

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Любимыми темами, конечно, оставались небо и море, самолеты и корабли. В эту пору своей жизни Арцеулов стал и автором «Огонька». В № 45 за 1950 год его рисунками кораблей проиллюстрированы три полосы.

К 12 апреля 1961 года ему заказали изображение человека, рвущегося в космос. Еще никто не знал о полете Гагарина. А утром 13 апреля рисунок Арцеулова украшал первую полосу «Правды» вместе с портретом первого побывавшего в космосе человека.

Заработав в 1950-е годы на машину, Арцеулов первым делом поехал к Крым, на родину. Водил он так же, как и летал,— виртуозно. Даже на старости лет, когда один глаз перестал видеть, оставался за рулем.

Отчасти это заменяло ему полеты, но только отчасти. На склоне лет Арцеулов конструировал махолет — крылья, управляемые мускульной силой человека. Занимался этим на даче, куда к нему приходили многие знаменитые летчики, конструкторы, космонавты. Продолжал поддерживать связи и с планеристами. В 1973 году к полувековому юбилею того знаменательного, первого, планерного слета Арцеулов вручил молодому планеристу Пилипчуку очередной приз «Огонька». Об этом тоже вышла статья в нашем журнале.

Умер Арцеулов в Москве 18 марта 1980 года, чуть не дожив до 89-летия. На его могиле на Кунцевском кладбище установили памятник, изготовленный в КБ Антонова,— кованого орла с распростертыми крыльями на двухметровом титановом стрежне. В конце 1990-х памятник с могилы украли.

Неизвестный Дейнека Забытые страницы творческой биографии выдающегося советского художника

Неизвестный Дейнека Забытые страницы творческой биографии выдающегося советского художника

Как будущий классик иллюстрировал повесть Ильфа и Петрова

С «Огоньком» всегда сотрудничали лучшие художники. Так, для журнала рисовал будущий классик и академик живописи Александр Дейнека. В 1928 году он иллюстрировал повесть Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Светлая личность», которая печаталась в «Огоньке» с продолжением. Чтобы понять, что это было для самого Дейнеки: именно в это время художника травили за «мелкобуржуазность» и отлучили от работы в других изданиях. И вот тогда редактор Михаил Кольцов предложил ему работу в «Огоньке». К слову, в то же время появились прославившие Дейнеку полотна «Оборона Петрограда» (Музей Вооруженных сил) и «Текстильщицы» (Русский музей). Сегодня мы печатаем малоизвестные рисунки Александра Дейнеки, сделанные для «Огонька».

Пикассо / Авторы

В середине 1920-х годов редакция получила письмо от знаменитого художника — о кубизме, подражателях и об ощущении времени. С иллюстрациями автора.

Впервые на страницах «Огонька» имя художника появилось в 1924 году — известного испанца упомянул в своей заметке Илья Эренбург. Речь шла об искусстве… жарить баранину, в котором Пикассо соревновался с другом, мексиканским живописцем Диего Риверой, с ними обоими Эренбург познакомился в Европе.

Но уже следующее появление Пабло Пикассо в «Огоньке» стало эстетической декларацией. В 1926 году по просьбе редакции художник прислал письмо, в котором разъяснял истоки и принципы кубизма. С короткой подписью — «Пикассо».

«Меня обычно представляют искателем. Но я не ищу, а нахожу»,— хлестко начинал свое письмо Пикассо. «Кубизм объяснили математикой, геометрией, психоанализом — все это только литература! — добавлял он.— Художники-кубисты сами удивлялись своим произведениям и стали придумывать теории для их оправдания. Кубизм никогда никакой программе не соответствовал».

Далее в письме Пикассо пересказывал историю возникновения этого художественного направления: «Я понял, что живопись имеет самодовлеющую ценность, независимую от реального изображения предметов. Я спрашивал себя, не нужно ли скорее изображать вещи такими, как их знают, чем такими, как их видят».

Художник писал: «Математику Прэнсэ, присутствовавшему на наших эстетических диспутах, пришла мысль придумать специальную геометрию для художников... Глупцы захотели сейчас же из этого вывести какие-то законы и общие правила, чтобы объяснить мне, как нужно писать, в то время как каждая картина является для меня не концом, не достижением, а счастливым случаем или опытом».

«Я был поражен красотой карт небесного свода,— рассказывал Пикассо в письме.— Я нарисовал однажды массу таких точек, соединенных линиями, линий, объединенных между собой, и пятен, будто повисших в небе (к письму прилагались и эти рисунки.— "О"). Я думал как-нибудь ими воспользоваться и ввести их, как чисто графический элемент, в одну из своих композиций». «Но посмотрите, как эти сюрреалисты умны! — негодовал мастер.— Они нашли, что эта графика больше всего отвечает их абстрактным идеям... Что за мания вечно вдохновляться творчеством современников! Я испытываю какую-то телесную, физическую неловкость всякий раз, когда вижу, что мне подражают».

«Меня поражает, как пользуются и как злоупотребляют словом "эволюция",— замечал художник.— В искусстве нет ни прошлого, ни будущего. Искусства, которое не может утвердиться в настоящем, никогда не будет. Греческое и египетское искусство не в прошлом, а более живучи сегодня, чем вчера». «Я всегда работал для своего времени,— объяснял он.— Я никогда не утруждал себя духом искательства. То, что я вижу, я выражаю. Я не занимаюсь ни суждениями, ни экспериментами. Когда я должен что-нибудь сказать, я говорю это так, как мне представляется нужным».

«Нет искусства переходного, а есть только плохие и хорошие художники»,— заключал Пикассо.

Письмо было опубликовано в № 20 за 1926 год. Его оригинал, увы, был утрачен.

Первая / Судьба

Анна Васильевна Куликова стала первой женщиной – директором предприятия в СССР. «Огонек» писал о ней в 1927 году. Но всесоюзную славу резко сменило глухое забвение

«Иду я на ткацкую фабрику Большой Ивановской мануфактуры,— писал корреспондент "Огонька".— Эта фабрика считается одной из самых образцовых. Большая Ивановская имеет почти рекордные цифры выполнения технических норм и самого низкого процента брака. Директор этой фабрики обладает большим умением руководства, огромным знанием ткацкого фабричного быта. Я иду и немного робею. На ткацкой фабрике Большой Ивановской мануфактуры сидит директором Анна Васильевна Куликова, вчерашняя задумчивая ткачиха Аннушка с Ивановских фабрик. Впервые приходится мне знакомиться с директором-женщиной на большом государственном предприятии».

Что известно о первой женщине-директоре? В 14 лет отец привел Аню Куликову из деревни Гаврилово на фабрику в Иваново-Вознесенск. Двадцать лет она проработала ткачихой. В 1919 году Ивановская мануфактура была национализирована.

Анна Васильевна во время революции, по ее воспоминаниям, с винтовкой караулила фабрику. После Гражданской войны женщину отправили на административно-технические курсы. А потом «партия послала на фабрику управлять,— рассказывала она,— принимала фабрику и, когда подписывала акт как новый директор, рука дрогнула, какие-то непонятные слезы сжали горло и капнули на бумагу».

Слова «феминизм» тогда в СССР не было, а вот движение освобождения женщин поражало размахом. «Огонек» писал о женщинах, сбросивших чадру, вел репортажи с женских съездов тех лет. Фото 1920-х: в антракте конференции делегатка кормит грудью ребенка. Почти через100 лет европейская политкорректность признает — в этом нет ничего неприличного. Бывшие домашние хозяйки объединялись в профсоюзы. И вот — женщина возглавила большое предприятие. Даже журналиста «Огонька» этот карьерный взлет, похоже, обескураживал. И успехи предприятия под руководством Куликовой он объяснял… женской солидарностью. Мол, ткачихи поверяют директору свои «бабьи тайны».

«К директору в кабинет ходят работницы по всем своим делам, часто никакого отношения к фабрике не имеющим,— писал "Огонек".— Ей выплакивают горести свои молодые девушки, ей рассказывают свои семейные боли жены-ткачихи, ей поверяют бабьи тайны и рассказывают о своих болезнях они. Она должна разрешить прогул, потому что муж на другом заводе как бы не пропил получку, она должна перевести ткачиху в другое место на фабрике, потому что у женщины какая-то болезнь. И при мне к ней приходили женщины, шептались и повторяли:

— Ты, Анна Васильевна, пойми, милушка, ты сама, чай, баба.

Она понимает своих ткачих и многое делает для них, чего бы и не стали они просить у директора-мужчины. Ей бывает часто очень трудно, понимая просьбу ткачихи, до конца удовлетворить эту просьбу. И она изворачивается между своими обязанностями директора и друга фабричных женщин. И за то, что она понимает, ей платят ткачихи тем, что сделало ткацкую Большой Ивановской мануфактуры образцовой фабрикой».