Чисто политическое искусство

Анна Толстова об Оскаре Кокошке

В Музее Леопольда проходит выставка «Оскар Кокошка. Экспрессионист, мигрант, европеец» — такой большой, в 250 экспонатов, ретроспективы в Вене не было давно. Отпраздновав столетние годовщины смерти Густава Климта и Эгона Шиле, Музей Леопольда взялся за третьего гения «венского модерна»

Великая венская троица Климт—Шиле—Кокошка — предмет вечных спекуляций в жанре «а что, если бы». А что, если бы не 1918 год с «испанкой»? А что, если бы все они жили долго, пусть и не то чтобы счастливо? Достались бы лавры «дегенеративного» художника одному Кокошке? Или они разделили бы эту порцию дерьма на троих? Да и оставалось бы у них что-то общее, если бы все дожили до 1937-го? Оскар Кокошка (1886–1980) прожил долгую жизнь, и в ней, как показывает выставка, сами собой вычленяются два магистральных сюжета. Во-первых, из венского экспрессиониста он становится всем тем, что обозначено в выставочном названии: экспрессионистом вообще, мигрантом и европейцем. А во-вторых, с ним постепенно случается то, что можно описать давно ушедшей в народ мудростью «если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой»: из «чистого» художника он превращается в художника политического. И то, насколько связаны между собой оба этих сюжета, могло бы стать еще одним предметом для спекуляций.

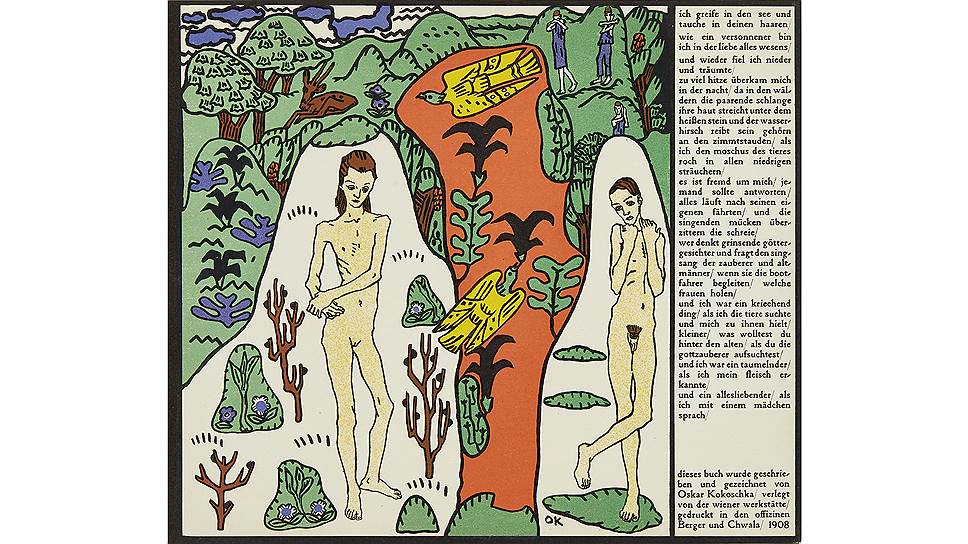

«Девушка Ли и я», 1907–1908

Фото: Leopold Museum, Wien/Fondation Oskar Kokoschka/Bildrecht Wien

Кокошка-студент, студент Венской школы искусств и ремесел, как будто бы ничем не выделяется на общем орнаментально-эротическом фоне «Вены около 1900 года», разве что талантом: «Венские мастерские», кабаре «Летучая мышь», роковые девочки-женщины, красивенькие открытки для Wiener Werkstaette, юбчонка для первой любви, игравшей в арлекинаде «Пьеро и Пьеретта»,— Коломан Мозер и Йозеф Хоффман могли бы похвалить. Россыпь довоенных рисунков с обнаженными подростками, пикантной костлявости и плоскогрудости которых радуется линия, сбивающаяся с орнаментального ритма,— он мог бы составить конкуренцию Эгону Шиле. Художественная выставка 1908 года — Густав Климт объявит его самым одаренным из молодых, Людвиг Хевеши, автор девиза над входом в Сецессион, назовет самым диким из диких. Покровительство Адольфа Лооса, введшего Кокошку в круг венских интеллектуалов,— портретную галерею оных с Карлом Краусом и Адольфом Лоосом во главе мы вскоре увидим. Постановка пьесы «Убийца, надежда женщин» (12 лет спустя Пауль Хиндемит напишет оперу на текст Кокошки) в зеленом театре Международной художественной выставки 1909 года, грандиозный скандал — и новоявленный Треплев, высказавшись по висящему в венском воздухе половому вопросу, проснулся знаменитым к концу курса.

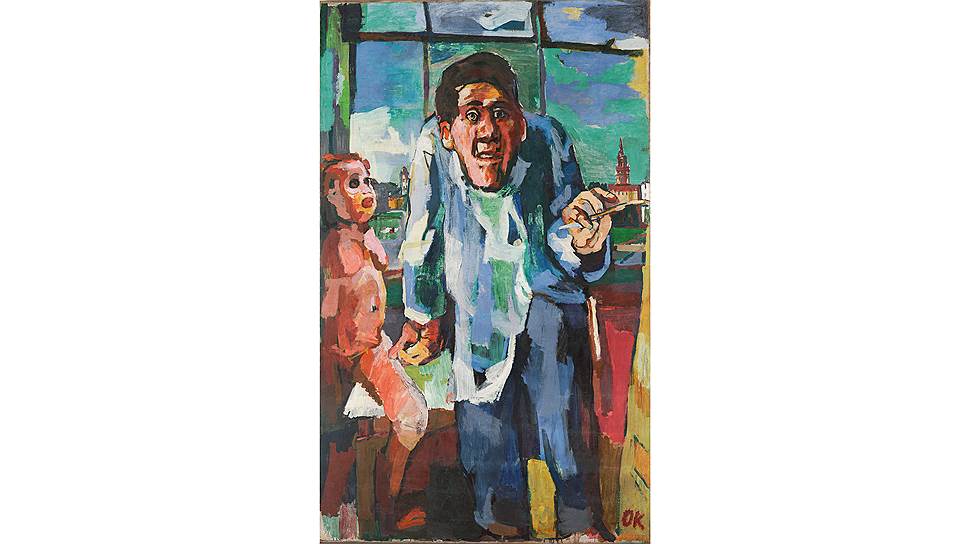

Проснулся знаменитым — и сразу выпал из замкнутого на себе венского мира в большой и открытый всем поветриям берлинский, благо тут и Херварт Вальден с журналом «Штурм», слепленным по образцу краусовского «Факела», и галерея Пауля Кассирера, и коллекционер Карл Эрнст Остхаус, основатель того, что впоследствии станет Музеем Фолькванг. В портретную галерею берлинско-венского творческого авангарда включаются меценаты, их жены, их дети с собачками и кошечками — уже в студенческих рисунках обнаженных был очень заметен интерес Кокошки к африканской пластике, более свойственный «диким» из дрезденской группы «Мост», теперь же в портретах он все быстрее удаляется от живописной формулы Шиле в немецко-французскую сторону, где цвет совсем освободился от линии и обратился отдельной, атмосферно-психологической субстанцией. Этикетки под некоторыми портретами сообщают, что изображенный вместе со всей семьей погибнет в лагере уничтожения таком-то, но это будет потом. Пока же жизнь удалась — на фотографиях мы видим Кокошку, в сущности, совсем юнца, на модных и дорогих курортах в окружении красивых и элегантных женщин.

«Альма Малер и Оскар Кокошка», 1913

Фото: Leopold Museum, Vienna

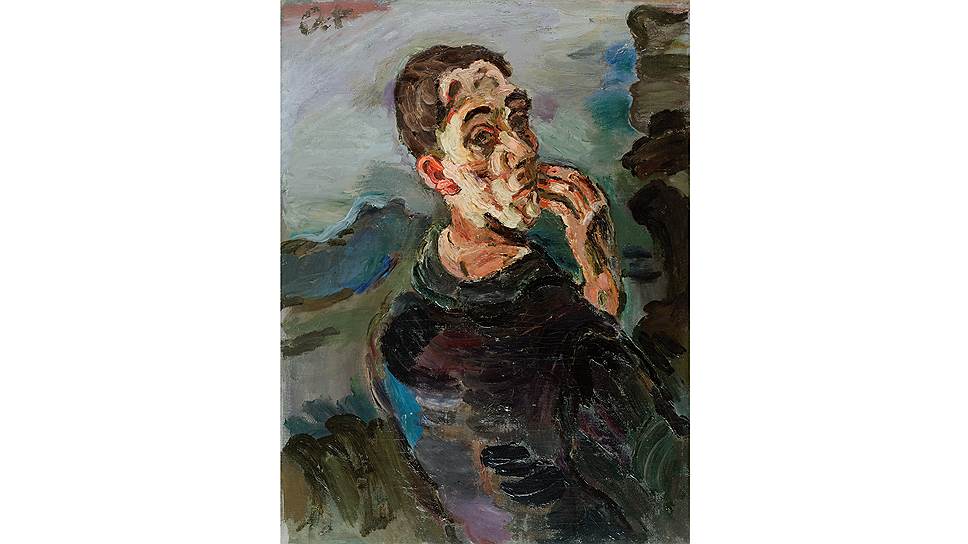

Нет, пуповина еще не разорвана — он связан с Веной узами любви, точнее — мучительного романа с Альмой Малер, мучительного настолько, что Великая война и фронт, куда он пойдет добровольцем после разрыва с ней и где будет и тяжело ранен (см. портрет знаменитого венского отоларинголога Генриха Неймана под операционной лампой), и контужен, не отразятся в его искусстве так, как эта мировая война полов. Мелодраматическому сюжету посвящен целый зал — с двойным портретом на манер Рубенса и Рембрандта, с натюрмортом памяти их нерожденного (она назло ему сделала аборт) ребенка, с фрагментом фрески, писанной для дома, что так и не стал их общим (ее чудесным образом обнаружили под штукатуркой лишь в 1989-м), с циклами литографий, где зашифрована их история, с любовными письмами (не бойтесь, представлены не все 400, которыми он ее изводил). Разумеется, не обошлось без эскизов и фотографий «Куклы» — плюшевой фигуры обнаженной Альмы Малер в натуральную величину, сшитой в 1919 году по заказу Кокошки мастерицей кукол Эрминой Моос (есть на выставке и современная реконструкция «Куклы» работы швейцарца Дени Савари). И хотя фильм британской художницы-аниматора Лиззи Хоббс, снятый по рисункам Кокошки и посвященный этой печальной странице его биографии, называется «I’m OK» (Кокошка подписывал работы инициалами OK), автопортрет 1919-го, на котором несчастный художник предстает отчаянно грызущим ногти, заставляет усомниться в том, что с ним все было так уж о’кей.

Автопортрет был написан в Дрездене — в одном из тамошних санаториев Кокошка проходил реабилитацию после контузии. В Дрездене, на родине немецкого экспрессионизма, он и остался — профессорствовать в Академии художеств. После Первой мировой войны начинается его сперва вполне добровольное изгнание: в письме, написанном в январе 1918 года в дрезденском санатории и адресованном Шиле, он заявляет, что не намерен более участвовать в выставках в Австрии — до тех пор, пока отношение к его искусству на родине не изменится коренным образом. Вскоре он бросил преподавание и зажил вольной жизнью, путешествуя по Европе и Северной Африке, но дрезденские годы не прошли даром, и его живопись тоже зажила вольной жизнью, путешествуя по вершинам мирового колористического мастерства — от лучшего живописца группы «Мост» Эмиля Нольде до Галереи старых мастеров — и находя в классических жанрах пейзажа и портрета опору для совершенно раскрепостившегося, эмансипированного цвета. И отношение к его искусству на родине, конечно же, изменилось коренным образом — в музейных залах с австрийской живописью межвоенного времени всегда кажется, что Кокошка своей могучей славянской спиной совершенно заслонил Париж для соотечественников. Но чем свободнее становилась кисть Кокошки, тем несвободнее делалась окружающая атмосфера — его, по счастью, потянуло на родину предков, пражских ювелиров, и Прага, где он обрел будущую жену, признание, чехословацкое гражданство и поддержку в годы кампании по борьбе с «дегенеративным искусством», а он тут был одной из главных мишеней, стала его последней тихой гаванью.

«Аншлюс: Алиса в Стране чудес», 1942

Фото: Wiener Städtische Versicherung AG - Vienna Insurance Group/Fondation Oskar Kokoschka/Bildrecht

Начало Второй мировой Кокошка встретил в Лондоне — аншлюс и Мюнхенское соглашение еще в 1938-м подсказали ему, что надо бежать, а чехословацкий паспорт спас от интернирования в Великобритании, какому подверглись многие германские и австрийские антифашисты. И вот Вторая мировая война и официальное положение изгнанника — со своей чешской невестой, Олдой Палковской, он обвенчался в лондонском бомбоубежище — вдруг превращают его дотоле мирную, аполитичную кисть в орудие антифашисткой борьбы. Аншлюс, «Мюнхенский сговор», переговоры об открытии второго фронта, трагедия лайнера «Арандора Стар» и британская политика в отношении беженцев — целый зал заполнен политическими аллегориями начала 1940-х, написанными так, как если бы Кукрыниксов перевести на язык Боннара.

Забавно, что и после войны он не откажется от этого добровольного политического ангажемента. Станет писать портреты политиков, которых сочтет прогрессивными вне зависимости от их партийной принадлежности, и диапазон тут широк — от Конрада Аденауэра до Голды Меир (во время войны Кокошка придерживался просоветских позиций и даже намеревался увековечить Сталина, но передумал, а после Будапешта и Праги — он отозвался эскизом плаката на венгерские события 1956-го и живописной притчей на чехословацкие события 1968-го — и вовсе заделался антисоветчиком). Продолжит работать над политическими аллегориями — они порой принимают форму колоссальных триптихов вроде «Прометея» (1950) и «Фермопил» (1954) (привезенные в Музей Людвига из Лондона и Гамбурга триптихи впервые выставлены вместе в континентальной Европе) и все чаще говорят о современной Европе языком греческой мифологии, поскольку Эллада — колыбель европейской цивилизации. Но сам Кокошка останется беспартийным — вернее, на старости лет он окончательно и бесповоротно вступит в партию Рубенса и Делакруа.

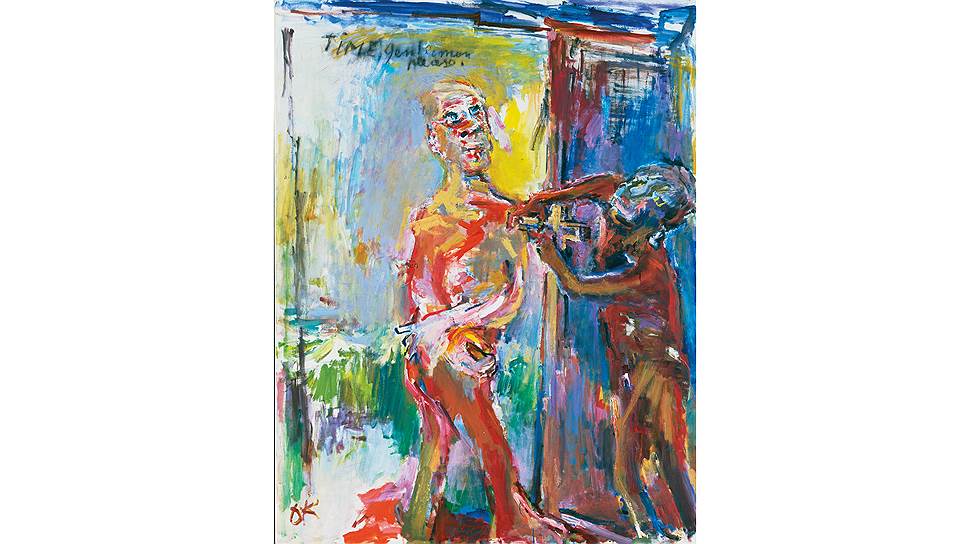

«Господа, время выходит», 1971–1972

Фото: Tate, London /Fondation Oskar Kokoschka/Bildrecht Wien

Несмотря на все уговоры, реверансы и оказанные почести, Кокошка так и не вернулся в Австрию, но согласился принять австрийское подданство — в 1975-м. Последние четверть века он, рыцарь европейской культуры, прожил в нейтральной и не запятнанной ничем Швейцарии. Там его и похоронили. В год смерти художника в Австрии учредили премию Оскара Кокошки, одну из самых почетных в Европе. Велик соблазн назвать мифологические и библейские сюжеты его последнего десятилетия признаком старческого маразма, но если под этими «распятиями» и «похищениями антиоп» поместить табличку с именем Георга Базелица или Маркуса Люперца, мы можем не заметить подлога. Но ведь и поздних Тициана, Халса и Рембрандта тоже не сразу оценили. Просто в XX веке время — и время переоценок, и время трансформаций чистого в политическое — несколько ускорилось.

«Оскар Кокошка. Экспрессионист, мигрант, европеец». Вена, Музей Леопольда, до 7 июля