Заслуженные изгои

Как андерграунд становится мейнстримом

Аутсайдеры, изгои, провокаторы, революционеры, enfants terribles — немалая часть больших художественных биографий состоит из более или менее агрессивного взаимного неприятия творца и общества. Но в искусстве плохую репутацию легко заработать и не всегда легко сохранить. Речь здесь совсем не обязательно о сакраментальном пути от прогрессиста к консерватору, якобы обязательном для взрослеющего человека. Гораздо чаще происходит другое: вчерашние возмутители спокойствия в один прекрасный день становятся желанными гостями на любом респектабельном культурном мероприятии. Публике в ее коллективном подсознательном очень хочется, чтобы художник ей понравился. Вот этот самый, с невыносимым характером и возмутительной творческой программой. Почуяв запах таланта, она, как правило, поначалу признает его неприемлемым, но всегда ищет, чем бы соблазниться, и чаще всего находит. Типичных аутсайдеров в искусстве не существует: как говорил один писатель, «двенадцать поэтов не составляют дюжину». Weekend собрал несколько ярких режиссерских биографий с разными вариантами превращения из нечистых в чистые

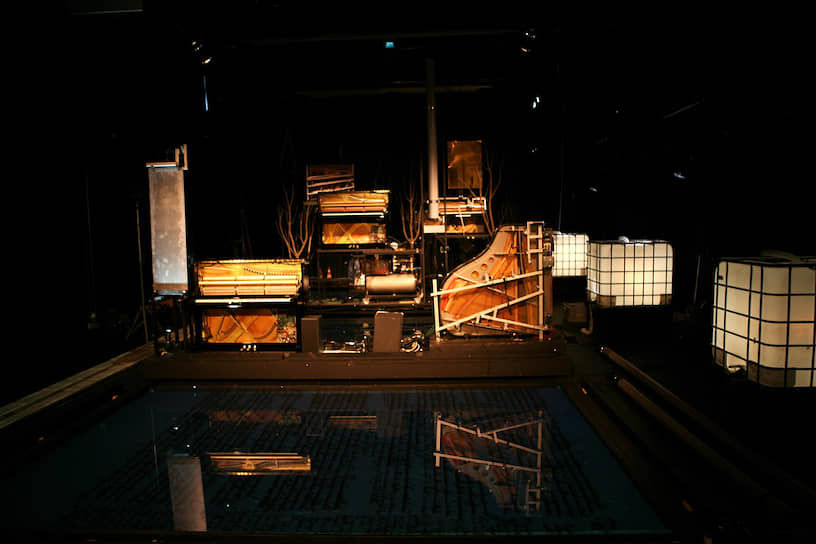

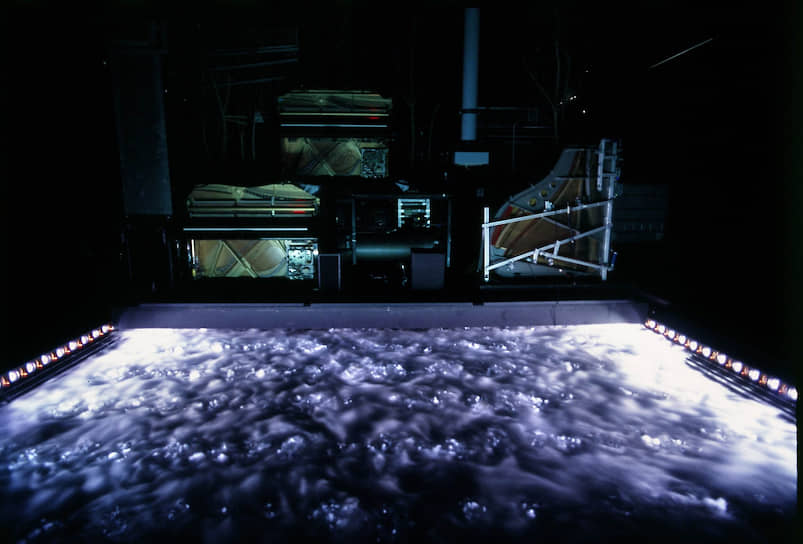

«Ужасная, но незаконченная история Нородома Сианука, короля Камбоджи», 1985

Фото: MICHELE LAURENT

«Ужасная, но незаконченная история Нородома Сианука, короля Камбоджи», 1985

Фото: MICHELE LAURENT

Райнер Вернер Фассбиндер

(1945–1982)

Фассбиндер был самой яркой фигурой внутри целого поколения аутсайдеров, поколения «нового немецкого кино». Оно было по определению радикально антибуржуазным, и вообще радикально «анти» — одно из первых мест работы самого Фассбиндера недаром называлось «антитеатр», с маленькой буквы. «Анти» в его недлинной биографии было практически все, от образа жизни — с общепринятой точки зрения совершенно аморального, до методов работы, которые позволяли ему и его съемочной группе производить один фильм за другим в бешеном, нечеловеческом темпе. Фассбиндер, возможно, нагляднее, чем любой другой режиссер послевоенного времени, соответствовал новому клише художника: не привычные уже «цветы зла», а накачанный пивом плебей, агрессивный бисексуал и трудоголик, собравший вокруг себя секту последователей. Все это вызывало отторжение не только у консервативной публики, но и у вполне прогрессивно и либерально настроенной: первый громкий скандал вокруг Фассбиндера случился из-за его пьесы «Мусор Город Смерть», где главным злодеем был еврейский торговец недвижимостью во Франкфурте,— премьеру пришлось отменить, автора обвинили в антисемитизме, этот упрек преследовал его всю жизнь. Для «зрителей вообще» Фассбиндер долгое время был мало отличим от послевоенных «врагов нации номер 1», левых радикалов из «Фракции Красной Армии» (RAF), которым посвящен коллективный фильм нового немецкого кино «Германия осенью» (1978). При этом большая часть снятых Фассбиндером фильмов была чрезвычайно высоко оценена немецкой и интернациональной критикой, да и теми же самыми зрителями,— но это ничего не меняло в восприятии самого режиссера, как глубоко не комильфо, а самих этих фильмов, как чего-то опасного и непредсказуемого. Перелом обозначился в самом конце 1970-х, кстати, сразу же после этой самой «Германии осенью» — следующим фильмом оказалось «Отчаяние» по Набокову, сильно уже предвещающее позднего Фассбиндера, в котором появилась странная эпическая отрешенность и своего рода мрачная элегантность, которую еще в «Лили Марлен» (1981) критика называла манерностью. Тогда же и сам режиссер начал примерять на себя яркие пиджаки вместо кожаных курток и стал гораздо больше похож на «деятеля кино». Печать этой эпической отрешенности лежит на двух самых прославленных его фильмах — «Замужество Марии Браун» (1979) и «Тоска Вероники Фосс» (1982). Оба фильма получили соответственно «Серебряного» и «Золотого медведя» на Берлинале, и это были первые главные награды Фассбиндера на солидном международном фестивале класса А. Безусловно, еще года через два режиссер оказался бы в статусе «национального достояния», для полного транзита ему просто не хватило времени: в 1982 году Фассбиндер скончался в возрасте 37 лет — от комбинации алкоголя, лекарств, наркотиков и крайнего общего истощения организма. Сегодня в Германии есть и площадь имени Райнера Вернера Фассбиндера, и приз его имени, и «Фассбиндер-центр» во Франкфурте-на-Майне.

Ариана Мнушкина

(род. 1939)

О Мнушкиной с самого начала было принято говорить с некоторой улыбкой, но за последние 50 лет характер этой улыбки изменился радикально. Гораздо больше, чем сама Мнушкина и ее театр. Вероятно, из всех театральных аутсайдеров она — самый обаятельный. Театр Солнца, который Мнушкина создала в 1964 году, был задуман и создан как воплощение послевоенного гуманистического и социального идеала. Тогда, в 1960-е, декларация этого идеала автоматически транспортировала Мнушкину в категорию левых: она хотела создать театр-коммуну, потому что хотела заниматься творчеством только в коллективе равных и свободных людей. Забегая вперед: Театр Солнца и сегодня существует на организационных и идейных основаниях, сформулированных более полувека назад: все сотрудники театра являются его пайщиками, производством занимаются все на равных основаниях, получая одинаковую оплату за свою работу. Легендарным символом этой «коммунальной» жизни стала сама Мнушкина, которая в вечер спектакля стояла в дверях и отрывала корешки билетов, пропуская публику в зал,— сегодня ей уже за 80, но, говорят, она делает это по-прежнему. Такого визионерства в 1960-е было немало, разного рода полупрофессиональные группы строили свой идеальный «театр для людей», который в 99% случаев был интересен только тем людям, которые его непосредственно делали и которых это аутсайдерство вполне устраивало. Мнушкина отличалась от остальных только одним: у нее получилась не очередная социокультурная ниша для наивных идеалистов, а театр мирового значения. За эти полвека Театр Солнца таким же коллективным способом создал десятки грандиозных спектаклей, иногда с буквально голливудским размахом. От истории Французской революции («1789», 1970) до байопика про Нородома Сианука («Ужасная, но незаконченная история Нородома Сианука, короля Камбоджи», 1985): десятки актеров, сотни статистов, выдающиеся сценические конструкции, адаптация традиций ориентального театра и практик современного искусства — все это сегодня и есть Театр Солнца. А политическая и художественная программа Арианы Мнушкиной из маргинальной идеалистической заявки в духе революционных 1960-х превратилась, в общем-то, в общее место любой салонной дискуссии об искусстве времен «новой этики». Когда на этом полувековом отрезке сама Мнушкина из классического аутсайдера превратилась в прославленную grande dame мирового театра — сказать сложно. Но в любом случае произошло это не потому, что она стала хоть на йоту буржуазнее и конвенциональнее, чем была в начале своего творческого пути, а потому, что смогла настоять на своей антибуржуазности.

Петер Штайн

(род. 1937)

Штайн, недоучившийся студент-филолог, оказался в театре в середине 1960-х, театрального образования у него не было никакого — кроме опыта работы ассистентом у известного режиссера Фрица Кортнера. Немаловажно при этом то, что Кортнер был евреем, эмигрантом, вернувшимся в Мюнхен после войны: Штайн сознательно или инстинктивно выбрал себе учителя, от которого никакой мостик не вел в эстетику Третьего рейха. С 1966 года Петер Штайн ставил самостоятельно и с самого начала был, как сейчас принято говорить, «скандальным режиссером» — театр для него был общественной трибуной, которую можно и нужно использовать в прогрессивных целях. Это совершенно не совпадало с представлениями мюнхенской публики. Конфронтации молодой Штайн не боялся — и громкий скандал не заставил себя ждать. В 1968 году он поставил спектакль по пьесе Петера Вайса «Вьетнамский дискурс»: после премьеры актеры устроили в зрительном зале сбор средств в поддержку Вьетконга, часть зрителей возмутилась, следующий спектакль отменили, режиссера уволили из театра — а на улицы Мюнхена вышла студенческая демонстрация. Штайн переехал в Цюрих, впрочем, скандал последовал за ним и туда, что неудивительно: Швейцария была еще консервативнее Германии. Режиссер и его ансамбль вынуждены были покинуть страну и вернулись в Западный Берлин. Здесь он возглавил коллектив театра «Шаубюне», который на долгие годы стал едва ли не самым радикальным политическим театром Западной Европы: при этом радикализм Штайна ярко выражался не только в прямых политизированных акциях, но и в радикальной эстетике его спектаклей того времени — спектаклей действительно выдающихся. Казалось, его режиссерский талант отменяет вообще всякие нормы и границы в обращении с драматургическим материалом, он с одинаковой легкостью и абсолютно по-разному ставил Брехта, Ибсена, Эсхила, Шекспира, Клейста и Чехова — каждый из этих авторов в руках Штайна превращался в актуальное высказывание. Рядом со Штайном в эту золотую эпоху «Шаубюне» работал второй гениальный аутсайдер, друг и соперник Клаус-Михаэль Грюбер, оба они (при поддержке выдающейся труппы) довольно долго продержались в статусе главных enfants terribles немецкого театра. Но если Грюбер как был, так до конца (его не стало в 2008 году) и остался неудобным радикалом и скандалистом, то Штайн с середины 1980-х, кажется, менялся вместе со своей публикой. В 1981 году «Шаубюне» переехал в роскошно отреставрированное здание на Ку-дамме, а еще через четыре года Петер Штайн откажется от художественного руководства — формально для того, чтобы снова стать свободным фрилансером, а в реальности — чтобы посвятить себя монументальным проектам, от руководства драматической программой Зальцбургского фестиваля до многочасовых постановок «Фауста» и «Валленштейна». С годами эти проекты становились все более помпезными и, как это ни грустно, все менее увлекательными. В качестве никем уже давно не оспариваемого патриарха Штайн время от времени гостит и в российских театрах. К счастью, во время карантина сайт «Шаубюне» предоставляет доступ к видеозаписям великих ранних постановок Штайна, без которых его режиссерская репутация сегодня выглядит вполне необъяснимо.

Кшиштоф Варликовский

(род. 1962)

Варликовский вырос из нескольких традиций — настолько огромных и важных, что вообще-то они легко могли его задавить. В бэкграунде у него была мощная польская театральная школа, ученичество у Кристиана Люпы, Джорджо Стрелера, Питера Брука, Ингмара Бергмана. Имея таких учителей, сложно не вырасти подражателем, а стало быть, конформистом, но Варликовскому удалось. Начав самостоятельно работать в начале 1990-х, он довольно быстро заработал себе репутацию главного театрального провокатора Европы. Провокация эта была очень современного свойства, практически никак не связанная с прямой политической или эстетической провокацией образца 1960–1970-х. Это была провокация усложнения. Аутсайдерство Варликовского отчасти возобновляет почти аннулированную в ХХ веке романтическую позицию непонятного и непонятого творца, стоящего не поодаль от толпы, а выше нее. Только в арсенале этого творца теперь есть и вся современная сценическая техника, и весь опыт современного искусства. Варликовский брался и за современные тексты, и за классические (из классических особенно часто — за античность и Шекспира), превращая их в многослойные, сложно составленные, ассоциативные композиции. Цель у этих композиций всегда была довольно жестокая, поэтому, собственно, их сложность воспринималась не как заумная абракадабра, а как агрессия против зала. Варликовский безошибочно добирался до комплексов и страхов аудитории, на ее глазах демонтируя не только сам классический текст, но и уверенность современного человека в прочности границ между прошлым и настоящим, философией и физиологией. Так, в постановке «Бури» (2003) он обнаруживал мотивы, связывающие шекспировскую сказочность с темой Холокоста и вообще массового истребления. В том же году он показал в респектабельной Ницце «Сон в летнюю ночь» — и стал, кажется, единственным режиссером, которому удалось поставить эту пьесу таким образом, что зрители в ужасе выбегали из зала: шекспировский лес превратился у Варликовского в девиантный ад, где сталкивались самые неприглядные человеческие страсти. Своего рода апофеозом — и легендарным успехом — Варликовского стала «(А)поллония» (2010), спектакль длиной в четыре с половиной часа, результат копродукции, кажется, семи европейских театров и фестивалей, грандиозный коллаж текстов и театральных стилей, в котором соседствуют и комментируют друг друга Треблинка, Эсхил, Литтелл и современная рок-музыка. «(А)поллония» обозначила и своего рода переходный момент: публика постепенно приспособилась к жестокой сложности Варликовского и научилась любоваться причудливыми ассоциативными рядами, калейдоскопом техник и стилей, сквозными мистическими мотивами — обеспечив себе таким образом сравнительно безопасную дистанцию ценителя. С этого времени Варликовский становится не просто обязательным ежегодным резидентом крупных европейских фестивалей, но и одним из их талисманов (то же самое происходило в эти годы с Ромео Кастеллуччи и еще несколькими режиссерами этого поколения). Таким же талисманом Варликовский станет и для европейских оперных домов, включая и самые консервативные вроде Баварской оперы.

Кейти Митчелл

(род. 1964)

Среди всех театральных революционеров и радикалов второй половины ХХ века Кейти Митчелл — уникальный случай революционера-подпольщика. Вся история ее превращения из среднеуспешного, умеренно признанного, локально известного режиссера в имя, гарантирующее аншлаг любому театру и любому фестивалю, окрашена в тона чисто британского understatement. С начала 1980-х до середины 1990-х это был довольно солидный творческий путь, но не более того: работа в небольших лондонских театрах, место ассистента режиссера, а потом режиссера в Королевской шекспировской компании, несколько лет работы в театре «Роял-Корт» — и, наконец, постоянная работа в Королевском национальном театре. В 1996 за постановку «Финикиянок» по Еврипиду Митчелл получила титул «режиссер года» — от газеты Evening Standard. Это, право, довольно скромно. По ходу ее довольно сильно ругали за переписывание классических текстов и хвалили за техническую и постановочную изощренность. Но больше всего иронизировали над очевидным увлечением феминистскими ракурсами и темами — руководство Королевского национального театра однажды из-за этого даже довольно резко наехало на театральную прессу, отстаивающую привилегии «мертвых белых мужчин». Но даже ее бесспорные успехи не были триумфами, да Митчелл и не выглядела как претендент в триумфаторы. Или как человек, для которого жизнь кончается за порогом театра. Однажды она сказала интервьюеру: «Если от театра все устанут, то какой смысл в нем торчать! Да я лучше пойду продавщицей в книжный магазин». Так вот, на продавщицу из книжного магазина она как раз больше всего и похожа. Кейти Митчелл — современная антибогема. К 2009 году, уже собрав большой опыт самых разных постановок, Митчелл напишет книгу о режиссерской профессии, своего рода манифест этой антибогемы, хотя против слова «манифест» она наверняка протестовала бы. Это книга, в которой путь от замысла к воплощению спектакля аккуратно, почти начетнически разложен по полкам, ящикам и коробкам. О том, что за этой аккуратностью стоит бешеное самолюбие и огромное дарование, догадываешься с трудом: она вся — про расчет и план, про маленькие шаги и ежедневные усилия. Но к тому моменту, как книга вышла, картина сильно изменилась. Вернее, сложилась. Наступило время, когда именно в этот аккуратный и надежный перфекционизм, именно в это отсутствие пафоса и твердую постановочную руку готовы были влюбиться и фестивальные директора, и европейские интенданты, и дорого одетая публика. Ремесленный перфекционизм Митчелл шел рука об руку со стремительным усложнением ее режиссерского мышления и тех задач, которые она сама себе ставила. С середины нулевых она получает приглашения от все большего числа фестивалей и европейских театров и создает череду сложнейших драматических и оперных спектаклей, тогда же окончательно оформляется ее уникальный «кино-театр», для которого на сцене выстраиваются настоящие киносеты. И вот тогда-то, например после премьеры «Фрекен Жюли» в театре «Шаубюне» или «Альцины» на фестивале в Экс-ан-Провансе, в лексиконе рецензентов рядом с именем Кейти Митчелл появляется слово «триумф».

Питер Селларс

(род. 1957)

Селларс начинал как идеальный театральный анархист, провокатор, аутсайдер. Нет такого бранного слова, которым его не обзывали бы критики, публика и коллеги. Лучшая формулировка принадлежит великой оперной певице Элизабет Шварцкопф, которая в интервью журналу «Ньюсуик» в 1990 году сказала: «Есть имена, которые в моем доме произносить нельзя. Я видела, что он делает, и это криминально. Ни один человек еще не решился пойти в Лувр и разрисовать граффити "Мону Лизу", но некоторые оперные режиссеры разрисовывают своими граффити шедевры». Можно предположить, что Селларс был в восторге от этого заявления и, вероятно, полностью с ним согласился. Действительно, то, что он делал, было «криминально» с точки зрения любой уважающей себя традиции, а миру академической музыки и классической оперы он должен был казаться просто воплощенной божьей карой. И дело не только в кощунственной свободе фантазии — хотя это именно Селларс превратил моцартовского Дон Жуана в героинового наркомана в Бронксе, а персонажей «Так поступают все» — в посетителей убогой пластмассовой забегаловки где-то в американской глубинке. Но еще в нем была какая-то сметающая все на своем пути неразборчивость, которую в 1980-е и даже 1990-е годы прошлого века еще не называли междисциплинарностью и кросс-культурностью. Селларс ставил вагнеровское «Кольцо» как кукольный спектакль, разыгрывал пьесу Шекспира в бассейне, сочинял вместе с композитором Джоном Адамсом оперу, посвященную встрече Никсона и Мао Цзэдуна,— во всем этом было очень много совершенно анархической свободы и возрожденческой самоуверенности человека, для которого весь мир действительно был театром. Он ставил оперу, драму, снимал кино и снимался сам у Годара, курировал выставки и фестивали (обычно недолго и со скандалами). Ему были одинаково необходимы и дороги оперные звезды, тибетские музыканты, безработные артисты, эфиопские художники — недаром свои первые постановки он осуществил в церкви, куда его пускали репетировать бесплатно, а показывал он их местному сообществу анонимных алкоголиков, собиравшемуся здесь же из-за того же самого дарового помещения. Конечно, все это было во имя и во славу искусства, но слава эта для Селларса всегда прекрасно уживалась с самым пестрым и немыслимым хаосом. То, что этот хаос прекрасно уживается и со статусом многоуважаемого патриарха современного искусства, постепенно обнаружилось начиная с середины 1990-х — и было связано с Европой, откуда ему стало поступать все больше и больше заманчивых и серьезных предложений. Вероятно, Америка вообще не очень пригодна для канонизации, если речь не идет о Голливуде,— по крайней мере, еще один американец Роберт Уилсон тоже превратится из возмутителя спокойствия в почтенного патриарха именно в Европе. Зальцбург, Вена, Берлин, Париж — Селларса приглашали всюду, а провокативность его спектаклей (по-прежнему выдающихся) здесь выглядела вполне приемлемо — и это были уже не скандалы, а памятники скандалам. Отношение зрителей к современности на сцене изменилось настолько, что в 2017 году в Зальцбурге «Милосердие Тита», поставленное как история сегодняшних войн и сегодняшних беженцев, вызвало искренний и благодарный восторг публики более чем консервативной. И даже в Пермском театре оперы и балета «Королеве индейцев» Пёрселла аплодировали не как удавшейся провокации, а как высоколобому академическому эксперименту. Так что сегодня Питер Селларс, сохранивший все внешние атрибуты и всю живость революционного панка, живет в полном согласии с внешним миром.

Николаус Арнонкур

(1929–2016)

Николаус Арнонкур — единственный в этом ряду дирижер, но ведь дирижер — тоже своего рода режиссер. А история Арнонкура — это история самой быстрой и успешной революции на территории одного отдельно взятого вида искусства. Возможно, такой быстрой и успешной она оказалась потому, что, в отличие от других революционеров, бунтарей и ниспровергателей, Арнонкур формально звал своих коллег и публику не вперед, в будущее, а назад, в прошлое. Кроме того, сам он на радикала с «коктейлем Молотова» в руках был похож меньше всего. Однажды пришедший к нему на интервью корреспондент поинтересовался, правда ли, что у маэстро всего одни брюки, потому что его никогда не видели ни в каких других. Арнонкур ответил с безупречно культурным венским выговором и с безупречным же венским консерватизмом: «С оптической точки зрения у меня действительно одни брюки, я купил двенадцать одинаковых, потому что не терплю никаких перемен в одежде». К тому же у него было прямо-таки картинно контрреволюционное происхождение: Полное имя Николауса Арнонкура — Иоганн Николаус граф де ла Фонтен и Арнонкур-Унферцагт, обе его родительские линии ведут к герцогским домам Лотарингии, Люксембурга и к династии Габсбургов. Впрочем, к середине ХХ века обе семейные ветви бесповоротно обеднели, так что молодой граф Арнонкур в 23 года поступил штатным виолончелистом в Венский симфонический оркестр — и остался в штате на 17 лет, только и исключительно потому, что без этого жалованья ему нечем было бы кормить семью. Главным музыкальным авторитетом Вены в это время был Герберт фон Караян — он возглавлял Филармонический оркестр и регулярно дирижировал Симфоническим. Караяновская манера Арнонкуру была, мягко говоря, не близка, много десятилетий спустя он с ненавистью говорил о том, как, играя Баха, нужно было отыгрывать все «восьмушечки» — главное, чтобы совершенно одинаково. Но венская публика ничего другого в то время не любила и не понимала — и требовала уважения к классике. Революционером Николауса Арнонкура сделало простое утверждение с далеко идущими последствиями: чтобы уважать классику — и, главное, чтобы любить ее настоящей, живой любовью — нужно ее знать. Из этого устремления родилось самое влиятельное направление в музыкальном исполнительстве ХХ века — аутентизм. Одновременно с игрой в оркестре Арнонкур создаст музыкальный кружок, который потом превратится в камерный оркестр Concentus Musicus, поначалу только струнный. Его единомышленники посвятят себя поиску и изучению оригинальных партитур, расшифровке нотаций, поиску и реставрации старинных инструментов и даже занятиям архитектурой (для воссоздания аутентичной акустики залов). Разумеется, чем дальше, тем все это становилось сложнее, у понятия «аутентичный» сегодня не меньше вариаций, чем у Баха «восьмушек», но важны здесь две вещи. Во-первых, Арнонкур не хотел повернуть время вспять, он искал живого контакта с партитурой, очищенной от культурных слоев и чужих интерпретаций. Во-вторых, когда первые результаты этой работы были представлены публике (а готовились долго — Concentus Musicus начал свои штудии в 1953 году, первый официальный концерт состоялся в 1957-м), то публика их встретила с негодованием, переходящим в ярость. Защитники классики, особенно в Вене, в случае чего в выражениях не стесняются — в первые пять лет Арнонкур и его оркестранты услышали и прочитали о себе беспрецедентное количество брани, в потоках которой слова «варвары» и «невежды» выглядели практически комплиментами. Но буквально через пару лет оказалось, что соблазн открытия новых старых территорий сильнее традиций и привычек. По образцу Concentus Musicus одна за другой возникали все новые группы аутентистов, сам Арнонкур, осторожно начинавший с репертуара редкого и не слишком очевидного, постепенно переходил ко все более сакраментальным авторам и названиям, единодушный вопль о смехотворности всего этого «кощунства» разбился на множество дискуссий об отдельных аспектах. В 1971 году у оркестра появился эксклюзивный договор с мастодонтом звукозаписи — фирмой Telefunken. Публика (уже давно не только венская) все больше увлекалась деталями и подробностями находок и интерпретаций аутентистов, способность принять участие в разговоре об особенностях оригинальных тембров и темпов стала таким же признаком хорошего вкуса и образования, как и способность судить о чистоте верхнего «до». Революция Николауса Арнонкура на десятилетия стала новым мейнстримом, а сам он — ее главным знаменем и патриархом одновременно. Последнее десятилетие его жизни отмечено символом, ироничным и патетическим одновременно: Арнонкур возглавил Венский филармонический оркестр, тот самый, караяновский, от имени и во славу которого его когда-то проклинала вся Вена.

Хайнер Гёббельс

(род. 1952)

Гёббельс — композитор, режиссер и вот уже четвертое десятилетие один из главных визионеров мирового театра. Его спектакли, перформансы и видеоинсталляции создаются для того, чтобы обозначить — и изменить — границы нашего представления о театре в частности и о перформативных искусствах как таковых. Само по себе его появление в театре был актом изменения границ: музыкант по образованию и призванию, Гёббельс пришел в театр не для того, чтобы стать режиссером, а для того, чтобы остаться композитором, доказав тем самым, что классические иерархии ХХ века для творчества необязательны. Он доказал это — и еще многое другое. Например, что можно создать спектакль, в котором не будет ни одного живого человека на сцене, только декорации, реквизит, свет, звук и ритм («Вещь Штифтера»). Что спектакль существует, конечно, как объективная данность, но главную художественную ценность представляет его способность изменяться и продолжаться в голове у каждого зрителя. В своей готовности отказываться от всего пред-определенного, пред-положенного Хайнер Гёббельс до сих пор остается одним из главных радикалов современного театра. Художественных радикалов. Однако изначально история об отмене границ — история политическая. И сам Гёббельс поначалу был довольно популярной фигурой молодежных протестов, в одном из главных их центров — во Франкфурте-на-Майне. Длились эти протесты почти до конца 1970-х, и самым популярным их лозунгом был лозунг: «По газонам — ходить!» Это был совсем не призыв вытаптывать зеленые насаждения, а восстание против квадратно-гнездовой буржуазности, против предсказуемости, которая плодит самоуверенных дураков, против соблюдения правил, превращенного в самоцель. Формы этого самого протестного «хождения по газонам» иногда бывали чрезвычайно изобретательны и остроумны — Хайнер Гёббельс, в частности, вместе с друзьями основал группу со знаменательным названием «Так называемый леворадикальный духовой оркестр», участвовавшую в уличных акциях с совсем не примитивными музыкальными номерами. Искусство должно быть частью улицы, а улица — частью искусства. Завоевывая улицы, все эти остроумные и талантливые молодые люди продолжали оставаться аутсайдерами, «лохматыми обезьянами», врагами общества, но до какого-то момента это не имело большого значения. Примерно до наступления тех самых «свинцовых времен», в которые политика постепенно превратилась в занятие либо для профессиональных политиков разных уровней, либо для очень упертых сектантов-маргиналов. Улицы же снова превратились в место для прогулок, а не для дискуссий. Хайнеру Гёббельсу пришлось искать новое место для своих экспериментов с границами искусства. И с начала 1980-х это место можно условно назвать лабораторией. Условно — потому что лабораторией для Гёббельса становились и студия звукозаписи, и павильон кассельской documenta, и технически оснащенное театральное пространство, и собственный рабочий кабинет, и, наконец, университетская аудитория. Сложность, изощренность проектов, которые он готовил и осуществлял в этих лабораториях, со временем только нарастали — и чем совершеннее они становились, тем меньше были предназначены для среднестатистической публики. Парадокс в том, что успех их все это время только возрастал — публике очень нравится чувствовать себя чем-то не среднестатистическим. Число международных призов, почетных титулов и званий, которыми сегодня обладает Хайнер Гёббельс, не поддается перечислению, и среди них есть все главные театральные премии мира, начиная от премии Ибсена и заканчивая премией «Новая театральная реальность». Он действительно создал новую театральную реальность — и даже выпустил несколько поколений студентов (среди них, к примеру, группа «Римини-протокол», тоже уже легендарная), которые должны обеспечить обновление этой реальности в следующие десятилетия.