Век на месте

Зальцбургскому фестивалю исполняется 100 лет

22 августа 1920 года на Соборной площади города Зальцбурга премьерой пьесы «Jedermann» открылся Зальцбургский фестиваль. Это было единственное событие первого фестивального сезона: на большее не хватило бы ни денег, ни публики. Время и место появления Зальцбургского фестиваля — развалины империи Габсбургов. Вот на этих самых развалинах и была создана одна из самых устойчивых — и самых роскошных — культурных институций ХХ века. Зальцбургский фестиваль принято считать цитаделью консерватизма — на самом деле если это и цитадель, то цитадель привилегированного положения искусства в мире. Оправданием привилегиям — в любых политических и социальных обстоятельствах — неизменно служили художественные достижения. Именно эта позиция сегодня, как никогда, является предметом спора

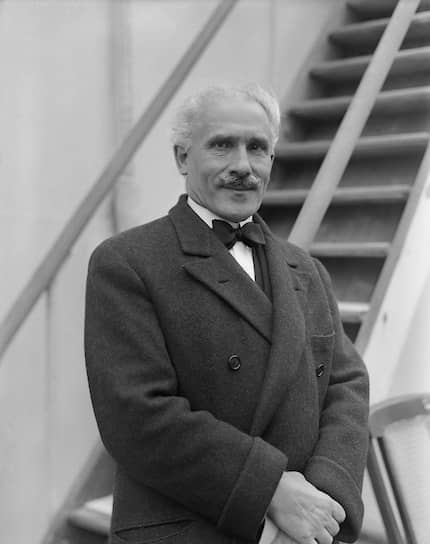

Макс Рейнхардт на репетиции возобновления спектакля «Jedermann» на Соборной площади в Зальцбурге; слева в глубине — актер Алоис Райнер в маске Смерти, одного из главных персонажей пьесы. 1930

Фото: AFP

Макс Рейнхардт на репетиции возобновления спектакля «Jedermann» на Соборной площади в Зальцбурге; слева в глубине — актер Алоис Райнер в маске Смерти, одного из главных персонажей пьесы. 1930

Фото: AFP

1920–1932: привилегия места

У Зальцбургского фестиваля (в дальнейшем, ради краткости, просто Зальцбург) три выдающихся отца-основателя: режиссер Макс Рейнхардт, который возглавлял в Берлине целый театральный концерн своего имени и был востребованным режиссером не только в Европе, но и в Америке, композитор Рихард Штраус, ставший после смерти Малера безоговорочно первым в композиторской иерархии Австрии и Германии, и поэт Гуго фон Гофмансталь, написавший пьесу «Jedermann» («Имярек»), которой фестиваль и открылся в 1920 году. Зачем три эти уважаемых человека потратили уйму сил, времени и денег на создание фестиваля в очаровательном, очень буржуазном и провинциальном городе?

Скоропостижная кончина европейских монархий означала перемены для больших репрезентативных искусств, среди которых опера традиционно первая. Заканчивалась эпоха имперской конвенции, подчинявшей дорогостоящую театральную феерию монарху и дворцовому бюджету. Имперская конвенция породила в свое время Байрейтский фестиваль — плод взаимного согласия двух безумцев, Вагнера и Людвига. Зальцбург на Байрейт очень даже оглядывался, а потом и напрямую с ним конкурировал, но создать еще один фестиваль по той же формуле после Первой мировой войны было невозможно. В новом времени власть неизбежно переходила от императора или князя к чиновнику, столичному или местному. С этим многоликим чиновником нужно было научиться договариваться или придумать способ вежливо, но эффективно его игнорировать.

Сознательно или нет, но Рейнхардт-Гофмансталь-Штраус искали основы для существования репрезентативного искусства в новых условиях. Фестивальная форма означала достаточно большую по сравнению с театром свободу: она позволяла не зависеть от сезона, не содержать постоянно труппу и здание, не поддерживать репертуар, долго репетировать на сцене и так далее. Аудиторией при этом становилась очень избранная летняя публика — та, что могла себе позволить отдых в дорогом Зальцбурге. Таким образом возникал идеальный, казалось бы, союз привилегированного фестиваля для привилегированной публики.

Первый конфликт привилегий возник сразу же. Город Зальцбург и муниципальные власти совершенно не хотели превращаться в объект массового туризма — даже на пару недель в году. На второй и третий год фестивалю стоило большого труда удержаться в городе. В 1923 году Зальцбургский фестиваль даже согласился отдать половину своих доходов в бюджет города, но в 1924 году муниципалитет все равно не дал разрешения на представления. Сопровождалась эта отмена безобразнейшей травлей в местных газетах: Рейнхардту и Гофмансталю припомнили их еврейское происхождение. 1924-й, собственно, остался единственным годом, в котором Зальцбургский фестиваль не проводился вовсе (даже в 1944-м, после официальной отмены всех фестивалей на территории Третьего рейха, Зальцбург добился разрешения сыграть один закрытый концерт и одну «генеральную репетицию» оперной премьеры с публикой).

При этом никаких причин для идеологического и эстетического беспокойства у консервативно-католического Зальцбурга не было. Ни один из трех арт-директоров к тому времени уже давно не был ни авангардистом-экспериментатором, ни художественным бунтарем. Программа первых лет вообще состояла из первосортного имперского ресентимента. В оперной части господствовал Моцарт: декорации и певцов при этом везли из Венской оперы — Рейнхардт в Зальцбурге поначалу просто перелицовывал столичные постановки, делая их по-настоящему ансамблевыми. Драматические спектакли Рейнхардт, который вообще был по призванию постановщиком феерий, ставил эффектно, и «Jedermann» на Соборной площади производил действительно сказочное впечатление, в нем играли лучшие актеры Австрии и Германии (от Александра Моисси до Вернера Крауса), но сама по себе пьеса Гофмансталя — невыносимо благонамеренная и нравоучительная история богатого человека, который перед лицом смерти вспоминает все свои земные грехи. То, что эта пьеса по стечению обстоятельств стала символом фестиваля и каждый Зальцбургский фестиваль по традиции открывается именно показом «Jedermann»,— проблема уже для 12-го поколения режиссеров.

Очень возможно, что фестиваль так бы и закрыли в 1924-м, если бы не вмешался новоназначенный губернатор (ландесхауптман) земли Зальцбург, Франц Рерль, человек во многих отношениях замечательный, он оказался фанатом фестиваля — и остался им на все годы своего правления.

И тут все отлично заработало, вполне согласно плану создателей фестиваля: поток курортной публики постоянно рос, приезжали не только из Австрии и из соседней Германии, но и из Америки. К концу своего первого десятилетия у Зальцбурга был высококлассный, небольшой, эксклюзивный летний фестиваль, привлекавший в город массу новой публики, проникнутый идиллическим духом покойной Австро-Венгрии, но при этом совершенно живой.

Однако к этому же моменту Зальцбург остается без арт-дирекции: Рейнхардт постепенно теряет к фестивалю интерес, Рихард Штраус выбирает другой Моцартовский фестиваль — в Мюнхене, а в 1929 году скоропостижно умирает Гофмансталь.

Но к этому времени дело отлажено, у фестиваля уже появился не только круг друзей, но и команда организаторов, дирекция, принимающая решения и скромно остающаяся в тени. И буквально через пару лет наступит эпоха, которая превратит Зальцбург в мифологическую культурную институцию международного масштаба. Этим прорывом фестиваль обязан немецким национал-социалистам.

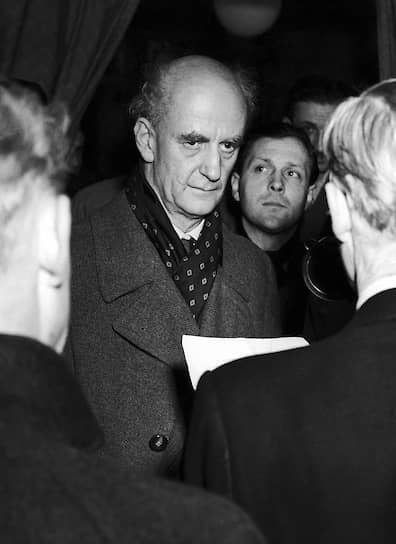

1933–1937: привилегия дирижера

В 1933 году, сразу после победы Гитлера в Германии, в Зальцбурге появился Артуро Тосканини. Дирижером он был гениальным, а человеком — редкостно бескомпромиссным. На короткое время очаровавшись Муссолини, он так же быстро в нем разочаровался — и, будучи музыкальным руководителем Ла Скала, категорически отказывался как вешать портреты фашистского политика на стены театра, так и исполнять фашистский гимн перед спектаклями. В результате в 1929 году Тосканини просто уехал из Италии — к этому моменту он мог себе позволить выступать или не выступать в любой стране мира.

До Зальцбурга Тосканини был главным дирижером в «конкурирующей организации» — на вышеупомянутом Байрейтском фестивале. Вагнера он любил до такой степени, что за свои выступления в Байрейте не брал гонораров. Но, вопреки распространившемуся позже предрассудку, быть вагнерианцем вовсе не означало быть нацистом. К Гитлеру и его политике Тосканини испытывал безоговорочное отвращение, и, как только нацисты пришли к власти, Тосканини попросил Байрейт больше на него не рассчитывать. Зальцбургский фестиваль был совсем рядом — и счастлив принять у себя великого маэстро. До аншлюса оставалось почти пять лет, и никто его не предвидел.

Лишившийся Тосканини Байрейт был безутешен, а нацистское руководство полностью разделяло оскорбленные чувства наследников Вагнера. Власть, как умела, вмешалась в культурную политику и в том же году ввела своего рода карательный налог: немцы, выезжавшие на отдых в Австрию, должны были заплатить 1000 рейхсмарок, а немецкие артисты, получившие в Австрии сезонный ангажемент, платили еще больше. Формально это не относилось к Зальцбургу, но было воспринято буквально как «налог на Тосканини» — немецкие власти решили таким остроумным способом лишить фестиваль значительной части сборов. Действительно, до налога на Зальцбургский фестиваль приезжало по 12 000 немецких туристов в сезон, после — меньше 800. Парадокс в том — к вопросу о привилегиях искусства и художника,— что один-единственный Тосканини был вполне способен компенсировать фестивалю эти убытки. Более того, своих новых работодателей он без всякого стеснения вверг в огромные дополнительные расходы. Тосканини не отличался ни сговорчивостью, ни кротостью, и его четыре года в Зальцбурге — это на очень большой скорости реализованная великая амбиция, отказывающаяся считаться с какими-либо преградами.

Тосканини изменил Зальцбург радикально. Во-первых, он не собирался служить «гению места» — Моцарт был не его репертуаром (при этом Моцарт от приезда Тосканини тоже только выиграл, о чем чуть ниже). Его репертуаром были большие оперы: Верди, Бетховен, Вагнер — все они требовали музыкально-постановочного размаха, на который Зальцбург до сих пор совсем не был рассчитан. Вагнеровский оркестр в имевшихся у фестиваля локациях просто не помещался — и тут маэстро был абсолютно категоричен: если ему сейчас же не построят нормальный большой театральный зал, он разворачивается и уезжает. Зал построили — и это был переломный момент: земля Зальцбург впервые вложила свои деньги в фестиваль. Здесь решающую роль сыграл все тот же ландесхауптман Рерль — он не только разрешил строительство нового фестивального зала, но ради этого даже позволил снести свой собственный дом: иначе невозможно было добраться до того куска горы, в который буквально врубали новостройку. А в 1936 году появился закон о защите Зальцбургского фестиваля, отныне любое культурное мероприятие, проходящее одновременно с фестивалем, требовало специального согласования. И это всего лишь через 12 лет после скандальной отмены 1924 года.

Выгода от приезда Тосканини компенсировала все его капризы и все причиненные им расходы. Во-первых, вместе с ним в Зальцбург пришел очередной пул американских спонсоров и зрителей. Во-вторых и в главных, билеты на любое его выступление продавались за считаные часы без остатка, а потом еще перепродавались на черном рынке втридорога. Фестиваль хорошо хранит свою кассовую статистику: за все четыре года, которые Тосканини провел в Зальцбурге, один-единственный вечер с его участием был продан не на 100%, а на 98.

Кроме Тосканини, лицо Зальцбургского фестиваля в эти годы определяет еще один выдающийся дирижер Бруно Вальтер — именно ему достается весь моцартовский репертуар. Вальтер оказался единственным дирижером, который был способен ужиться с гениальным коллегой. Вдвоем они добиваются еще одного значительного прорыва: в 1930-х «итальянский» Моцарт в Зальцбурге начинает исполняться на итальянском языке. Сегодня это общее место, но вообще-то мысль о том, что языковая просодия является частью оперного звука, не то чтобы была очевидна в довоенной Европе — до Тосканини и Вальтера певцы пели переводные немецкие тексты.

Все это, как можно догадаться, закончилось в тот момент, когда аншлюс стал очевидной и неотвратимой перспективой. В 1937 году Зальцбургу пришлось пережить то же разочарование, что и прежде Байрейту: Тосканини просто отказался возвращаться к началу очередного фестиваля из Америки. Разумеется, фестивальная дирекция еще некоторое время пыталась убедить всех, что ничего страшного не происходит, пересидим, затаимся, немножко пригнемся, вы даже не заметите. Самому Тосканини действительно ничего не грозило, нацисты были готовы задушить его в объятьях и засыпать гонорарами — если бы он согласился. В гораздо большей опасности оказывался еврей Бруно Вальтер — парадоксальным образом он как раз колебался гораздо дольше, писал Тосканини умоляющие письма с просьбами еще раз подумать и, может быть, все-таки вернуться, потому что иначе власть в Зальцбурге перейдет к сопернику, Вильгельму Фуртвенглеру (он уже «унаследовал» в 1933 году Байрейт). Но непереносимость нацизма у Тосканини была абсолютной, а вскоре и сам Бруно Вальтер понял, что пора перебираться за океан (при этом, судя по всему, гнева Тосканини он до самого конца боялся больше, чем новой власти).

Кроме обоих дирижеров, в Америку переехали многие высококлассные певцы и инструменталисты, в следующие годы они сделали прекрасные карьеры в Метрополитен-опере, обеспечив ей, к примеру, совершенно исключительного Моцарта, какого там до этого не бывало. И это в каком-то смысле было компенсацией американским спонсорам за их инвестиции в Зальцбургский фестиваль.

1938–1955: привилегия конформистов

При нацистах Зальцбург вполне мог в очередной раз исчезнуть: Гитлер к австрийскому фестивалю относился с подозрением — во-первых, у него был Байрейт, во-вторых, он, естественно, планировал пангерманский супермегафестиваль в Берлине. Почему Зальцбург не закрыли, до конца так и не объяснимо: Гитлер на него даже один раз приехал ради премьеры «Похищения из сераля».

Модель курортного фестиваля, фестиваля для туристов, в это время, разумеется, рушится. Единственными туристами в Зальцбурге становятся солдаты в увольнении. Жить за счет кассы невозможно, спонсоры тоже оказываются по другую сторону линии фронта. «Jedermann» больше нельзя играть на Соборной площади — потому что Гофмансталь и Рейнхардт — евреи, а Рейнхардт теперь еще и политический эмигрант. Двойная неловкость происходит с Моцартом. Его отныне опять надлежит петь исключительно по-немецки. И не только потому, что все должно быть по-немецки, но и потому, что автор оригинальных слов, либреттист Да Понте,— выкрест. Но тут новая беда: выясняется, что классический немецкий перевод тоже сделан автором-евреем. Так что Моцарта поют в заново сделанном, чисто арийском переводе. То есть переучивают в третий раз.

Можно было бы для импозантности вернуть в Зальцбург Рихарда Штрауса: патриарху 75 лет, он совершенно лоялен к нацистам, возглавляет Рейхспалату музыки, входит в число основателей фестиваля, короче, его возвращение стало бы триумфальным восстановлением традиции. Однако и со Штраусом все пошло не так: две его оперы написаны на либретто Стефана Цвейга, власти, разумеется, требуют вычеркнуть Цвейга из списка авторов. Штраус отказывается. Скорее всего, он решил, что речь идет о мелочи, ради которой не стоит так уж бессовестно нарушать авторские права и предавать старую дружбу. Фамилия Цвейга в программках стоила Штраусу опалы — хотя настоящей угрозы для него не было, он недаром стоял в «Списке божьих избранников», гитлеровском перечне неприкосновенных деятелей искусства, первым среди музыкантов. Но новым старым лицом Зальцбурга его не сделали.

Почему-то проще всего дело обстоит с дирижерами — второго Тосканини в Зальцбурге не было, зато была целая плеяда выдающихся маэстро, не вступавших ни в какие конфликты с новой властью: Ханс Кнаппертсбуш, Клеменс Краус, Карл Бём и, разумеется, Вильгельм Фуртвенглер. Но в целом все это остается безвременьем, которое довольно резко заканчивается в 1944 году: Геббельс просто отменяет все фестивали на территории рейха. А в 1945-м решения уже принимает командующий союзными оккупационными силами генерал Марк Кларк. Который не совсем понимает, как обращаться со всеми этими высокооплачиваемыми, талантливыми, страшно капризными и по большей части довольно беспринципными людьми: каждый из них, разумеется, сотрудничал с предыдущей властью и готов сотрудничать со следующей. На некоторое время в Зальцбурге воцаряется дирижерское «разнотравье» — никого из маэстро-коллаборационистов невозможно сделать главой фестиваля, институт главного дирижерства скомпрометирован. Зато активно дебютируют не доезжавшие прежде до Зальцбурга Эрнест Ансерме, Ганс Сваровски, Джон Барбиролли, Ференц Фричай, Джордж Селл. Жан Вилар ставит здесь «Дон Жуана». Появляются первые заказы на современные партитуры.

Но уже через пару лет публика Зальцбурга готова (почти) забыть и коллаборационизм, и оппортунизм, и конформизм — отказаться от такого количества выдающихся дирижеров фестиваль просто не в состоянии. В этом даже есть своего рода последовательность: если в 1930-х Зальцбург готов был ради Тосканини разругаться с целым Третьим рейхом, то в 1940-х он готов ради Фуртвенглера, Бёма, Караяна потерпеть упреки в беспринципности. В 1947-м за дирижерский пульт вернется Вильгельм Фуртвенглер. Простить ему коллаборационизм было проще всего: все знали, что нацистом он не был, контактов с высшими чинами рейха избегал, защищал и спасал своих музыкантов как мог. Реабилитация Фурта в Зальцбурге подчеркнута тонким политическим жестом: в концерте, которым он дирижирует, солирует Иегуди Менухин. А еще через год фестивальная публика аплодирует гораздо более проблематичной фигуре — Герберту фон Караяну. Советская оккупационная администрация вообще-то настаивала на том, что Караян должен получить запрет на профессию, но в 1948-м этот запрет как-то сам собой выветрился. Впрочем, настоящее время Караяна в Зальцбурге наступит позже.

1956–1989: привилегия диктатора

Главный — и самый продолжительный — период в истории Зальцбурга с сегодняшней точки зрения выглядит как полная капитуляция этики и морали если не перед искусством как таковым, то перед соображениями художественной целесообразности или, если угодно, перед творческим цинизмом. Послевоенный Зальцбург закончится в 1956 году: дирекция фестиваля прекратит эпоху «разброда и шатаний», подписав контракт на художественное руководство с Гербертом фон Караяном. Караян станет хозяином Зальцбурга на 33 года, до дня своей смерти, 16 июля 1989-го. Чтобы оценить это назначение, нужно напомнить, что среди всех преуспевавших при Гитлере деятелей искусства Караян был, вероятно, самым близким к власти. У него был не один, а два партийных билета партии национал-социалистов: Караян вступил в НСДАП прямо в 1933 году, 25 лет от роду, но позже партия была в Австрии запрещена. После того как ее снова разрешили, Караян вступил во второй раз. В отличие от того же Фуртвенглера, Караяна власть притягивала, и сам он был ее естественной частью. Талант его был огромен, при этом он вообще был образцовым «аморальным художником» — плейбоем, любящим дорогие машины и итальянские курорты, обладателем собственного самолета и пилотского удостоверения. И никогда не стеснявшимся использовать свои привилегии внутри любой системы.

Сделав блистательную карьеру в рейхе, Караян вовсе не собирался вместе с рейхом идти ко дну: свой последний концерт в Германии он дал в середине февраля 1945 года, после чего на самолете просто сбежал в Италию, чтобы вернуться в родной Зальцбург уже после капитуляции. Процесс «денацификации» в случае Караяна не оставил никаких письменных следов, известно только, что соответствующие инстанции (кроме советской оккупационной администрации, как уже было сказано) пришли к выводу, что Караян всегда «жертвовал собой ради искусства».

Если при Тосканини Зальцбург стал международной институцией, то при Караяне он превратился в музыкальную империю.

Он, собственно, и пришел с имперскими планами — его переговоры с дирекцией фестиваля шли под девизом «если я вам нужен, я забираю все». Он к тому времени уже очень преуспел и в миланской Ла Скала, и в Венской опере, и в Венском филармоническом оркестре. Однако в этих институциях он мог рассчитывать на полномочия художественного руководителя, но не на полномочия единоличного хозяина — а фестиваль такую возможность ему давал. И дело здесь не в мономании, хотя мономаном он, разумеется, был. Еще раз: Караян как дирижер был велик, и к 1956 году он уже вполне «священное чудовище» — своих звезд он доводил до нервных срывов (при этом обеспечивая им и всемирную славу, и сказочные гонорары). Но как театральный менеджер он был рациональным контрол-фриком с твердыми представлениями о том, как создать музыкальную империю своего имени. И представления эти для конца 1950-х были не только современными, но и опережающими современность.

Продолжая линию Тосканини и буквально залезая карандашом в эскизы архитекторов, Караян планирует и пробивает через все бюджеты строительство Большого фестивального дома. Новый зал оснащен фантастической для того времени техникой — и странным, вытянутым зеркалом сцены, шириной 30 метров и высотой 9 (для сравнения: Историческая сцена Большого театра — 21 метр на 17). Считается, что огромная ширина нужна была Караяну для больших оркестровых составов, но Жерар Мортье, наследник и преемник Караяна в Зальцбурге, в свое время проницательно заметил: это зеркало сцены напоминает огромный киноэкран-«синемаскоп». Караян действительно был заворожен возможностями аудиозаписи и киносъемки — и понял эти возможности раньше, чем все остальные. Он первым превратил съемку спектакля в самостоятельный процесс — трудоемкий и дорогостоящий. Целью при этом было получить запись не просто идеальную, но и идентичную спектаклю — в первую очередь для международного кинопоказа. Этими записями Караян обеспечил Зальцбургу всемирную «радиацию» и всемирную аудиторию. И сделал он это в 1960–1970-е, то есть в то время, когда резко увеличивается скорость передвижения по миру. Зальцбург становится доступен тем людям, которые влюбились в него на этих самых записях,— и им уже не важны цены на билеты, потому что это цена не за место в зале, а за попадание в музыкальный рай. Зальцбургский рай Караяна был готов примерно к 1970-м, и относились к нему здесь, как к богу, и на сцене, и за кулисами, и в зрительном зале. Когда он ехал по Зальцбургу, в городе перекрывали улицы. Амбиции его при этом оставались безграничными: когда музыкальный мир считал, что Караян добился всего, что в принципе возможно, сам он в очередной раз решил, что «королевство маловато» — и создал в Зальцбурге еще и отдельный Пасхальный фестиваль, чтобы спокойно заниматься здесь особенно затратными постановками, например Вагнером, и не давать простаивать площадкам.

Мономания Караяна совершенно не означала одиночества. Просто он очень придирчиво отбирал людей, с которыми согласен был работать, и музыку, которую хочет играть. При нем в Зальцбурге ставит Джорджо Стрелер и Жан-Пьер Поннель, дирижируют Джеймс Ливайн и Риккардо Мути — а Шолти и Арнонкур не дирижируют.

Но никакая личная магия не способна остановить время. Чем старше становился Караян, тем больше современности оставалось за порогом фестиваля. За пределами Зальцбурга уже существовал совсем другой театр, другие музыкальные вкусы, другие моды, другие открытия — а Караян в своих репертуарных планах даже не собирался доходить до «новых венцев»: это пришлось делать его преемнику.

1990–2020: привилегия куратора

Фото: AFP

Фото: AFP

После 30 лет персональной диктатуры Караяна — и впервые за 70-летнюю историю — Зальцбургский фестиваль возглавил человек, у которого в анамнезе не было художественной профессии. Не режиссер, не дирижер, не композитор — юрист. Назначить 48-летнего Жерара Мортье интендантом и художественным руководителем Зальцбургского фестиваля было жестом программным. И на удивление актуальным: хотя применительно к Зальцбургу это слово давно уже не употреблялось.

В искусстве — не только театральном и музыкальном — наступает время кураторов. Людей, мыслящих линиями, темами, длинными перспективами. Посредников и прагматиков, умеющих одновременно думать о риске, вдохновении, успехе и кассе.

Среди интендантов-кураторов конца ХХ века Мортье, вероятно, был лучшим, хотя к моменту прихода в Зальцбург за спиной у него был только один внушительный успех — возглавив брюссельский театр «Ла Монне», Мортье превратил провинциальную сцену в сцену мирового класса. Теперь у него в руках был фестиваль мирового класса. И одна задача: вернуть Зальцбург в настоящее время из того музыкального Элизиума, в который его завел великий Караян.

Привилегированное положение Зальцбурга Мортье превратил в инструмент и объект провокации. Он резко расширил круг тех, кому был открыт доступ к привилегиям. В его распоряжении уже был пул топовых дирижеров — к ним он добавил тех, кто для Караяна был нон грата или просто вне поля его зрения: Аббадо и Арнонкура, Гардинера и Хайтинка, Шолти, Булеза и Баренбойма, Камбрелена и Гилена. И значительно расширил репертуар — впервые обширно представив своей публике ХХ век.

Но главным ощутимым и зримым знаком этого провокационного расширения стали режиссеры: «режопера» для Зальцбурга по определению была красной тряпкой. Возглавить драматическую программу Мортье позвал успокоительного Петера Штайна, который к тому времени уже был живым классиком, но добавил к нему и настоящих революционеров — Роберта Уилсона, Клауса Михаэля Грюбера, «Ла фура дельс Баус», Ханса Нойенфельса, Кристофа Марталера, Питера Селларса, Герберта Вернике.

Провокация Мортье заключалась не в том, чтобы превратить Зальцбург в фестиваль современной режиссуры. Режиссеры в конечном счете тоже были его инструментами, частью программы, но не целью. Цель была рискованная и при этом вполне рациональная. Мы даем на постановку Яначека или Берга такое же репетиционное время и такой же бюджет, как на «Аиду» или «Дон Жуана», и ангажируем таких же высококлассных певцов, короче, мы вам предъявляем «Воццека», на которого мы потратились так же, как на «Аиду». Если наш расчет был правильным, то и аплодировать вы ему будете, как «Аиде», и перестанете, в конце концов, считать, что все это неудобоваримая какофония. А одновременно с этим у вас в программе будут Моцарт, Верди или Пуччини, поставленные с тем же размахом, но совершенно вне великих оперных конвенций.

Конечно, скандалы не заставили себя ждать. Но в ситуации скандала у Мортье было одно бесценное преимущество. Он был менеджер, а не художник, и скандалы не уязвляли его самолюбие. Уязвить его могли только пустые ряды в зрительном зале, свидетельствующие не о возмущении, а о безразличии. Но ловушка, в которую он поймал публику, отлично работала. Старый караяновский Зальцбург все равно приезжал — потому что не мог отказать себе в удовольствии облить увиденное и услышанное желчью. Новая публика съезжалась потому, что в Зальцбурге появилось современное искусство. Цены на билеты в 500 марок по-прежнему никого не смущали. Однако в 1999 году Жерар Мортье объявил, что по истечении 10 лет на своем посту он больше не будет продлевать интендантский контракт с Зальцбургским фестивалем.

Ловушка для публики была и ловушкой для интенданта. Мортье добился того, что каждая премьера превращалась в своего рода программное высказывание. Через 10 лет его возможности генерировать новые высказывания в Зальцбурге, очевидно, подошли к концу или, по крайней мере, потеряли исключительность. Он выполнил свою задачу успешно: вернул Зальцбург в настоящее время. Но в этом настоящем времени у фестиваля оказалось очень много конкурентов. С этой конкуренцией будут разбираться уже его преемники в XXI веке.

***

Зальцбург пост-Мортье останется кураторским фестивалем, хотя следующими интендантами будут последовательно становиться композитор Петер Ружичка, режиссеры Юрген Флимм и Свен-Эрик Бехтольф, пианист Маркус Хинтерхойзер — и только один «чистый» менеджер Александр Перейра, он продержится всего три сезона. Их амбиции всегда оставались кураторскими амбициями, и при всех различиях их программы так или иначе продолжают дело Мортье — расширяют круг имен, названий, театральных форматов, собирают новую публику и злят старую. Проблема, с которой их оставил Жерар Мортье, между тем пока только усугубляется — и это не проблема Зальцбурга.

В 1920 году Макс Рейнхардт, Гуго фон Гофмансталь и Рихард Штраус создали маленькую, изящную и довольно легкомысленную игрушку для избранных. За 100 лет эта игрушка стала очень внушительной, очень дорогостоящей и по-своему очень влиятельной. Но в сегодняшнем мире — мире вообще и художественном мире в частности — уже невозможно привязать избранность к конкретному месту или институции, какой бы природы эта избранность ни была. И если в 2020 году Баварская опера открывает сезон перформансом Марины Абрамович, это значит, что никаких закрытых дверей не осталось, а сказать про себя «мы — вне конкуренции!» больше никому не удастся. Сегодняшний Зальцбург прекрасен и увлекателен: в ряду других театров, фестивалей, проектов. Правда, есть еще горные пейзажи, дом Моцарта и барочные замки — вот это все, конечно, по-прежнему вне конкуренции.