«Это проходит по категории смешного, но это совсем не смешно»

Как происходит слияние госсмеха и госстраха

В издательстве НЛО вышла книга Евгения Добренко и Натальи Джонссон-Скрадоль «Госсмех. Сталинизм и комическое» — огромное исследование «подцензурной» сатиры и юмора сталинского периода. Юрий Сапрыкин поговорил с Евгением Добренко — историком культуры, профессором Венецианского университета — о том, почему в советских фельетонах так мало смешного, как сатира одновременно разоблачала и скрывала «недостатки», почему юмор того времени можно назвать по-настоящему народным и как традиция «государственного смеха» продолжается сегодня.

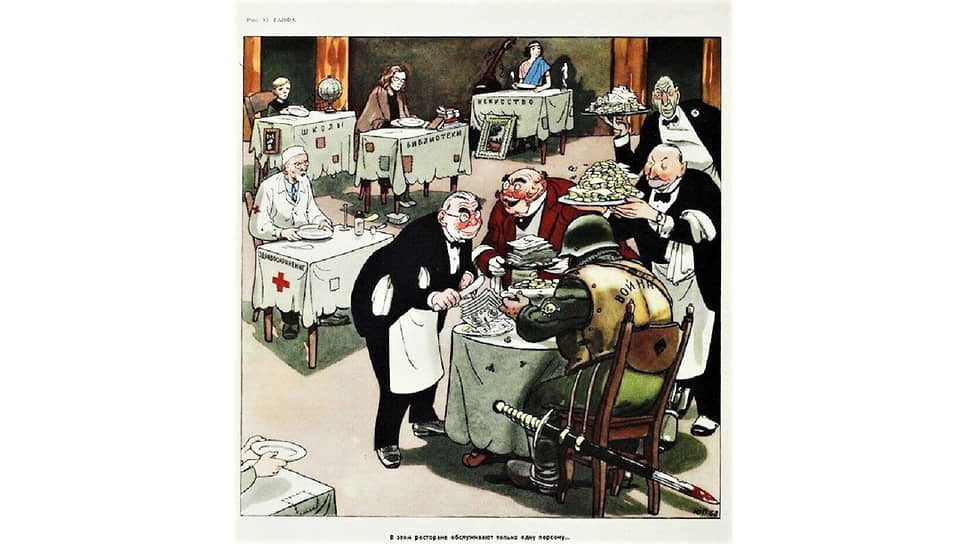

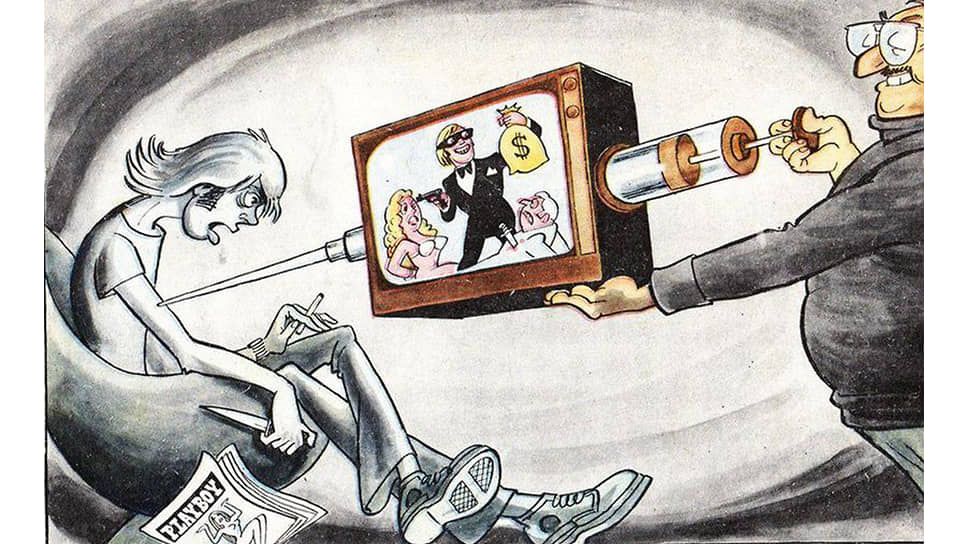

«Ежедневная многочасовая телепропаганда насилия, жестокости и разврата отравляет души западной молодежи и в значительной степени способствует росту преступности в странах капитала». «Крокодил», 1979

Фото: журнал «Крокодил»

«Ежедневная многочасовая телепропаганда насилия, жестокости и разврата отравляет души западной молодежи и в значительной степени способствует росту преступности в странах капитала». «Крокодил», 1979

Фото: журнал «Крокодил»

Слово «госсмех» отсылает к названию советского учреждения — Госстрах. Вы приводите слова Дмитрия Лихачева, что в России «смешно не значит не страшно». В чем изнанка сатиры и юмора сталинской эпохи, как смешное в это время становится страшным?

Массовая культура существует в любом обществе, но использование смеха в политических целях — это уникальный феномен. В тех формах, в которых мы его рассматриваем, он был изобретен в сталинском Советском Союзе. Вообще говоря, «госсмех» не вчера начался и не завтра закончится. Он очень активно функционирует в современном российском обществе и политической культуре. Просто в ней доминируют другие жанры, другие формы этого государственного смеха, но роль его только выросла. Огромные аудитории, которые собирали Задорнов или Петросян, состояли из тех же людей, которые в детстве смеялись над дедом Щукарем. А комментарии Марии Захаровой — это тот же политический троллинг, что был в международных фельетонах Давида Заславского. Тут может ввести в заблуждение само слово «смех», все думают, что смех — это должно быть что-то смешное. Но госсмех — он в принципе не смешной. Мы рассматриваем в книге огромное количество текстов самых разных жанров, от водевилей и комедий до фильмов и мюзиклов, от пословиц и поговорок до сталинских речей. В них есть интенция высмеять, но смешного там очень мало.

Вы утверждаете, что комическое в сталинское время распадается на два слоя. Один — это как бы народная юмористика, деды Щукари, «шароварные комедии» и так далее. А другой — это сатира, функция которой — клеймить, разить, карать. От фельетона до ареста один шаг.

Именно так. И была масса промежуточных звеньев. Например, в этой культуре создавались симулякры популярных жанров. Пословицы, поговорки, частушки. Мы знаем, что частушка — это по определению неподцензурный жанр. «Мой миленок…» — и дальше какой-нибудь трехэтажный мат. А тут такое: «Мой миленок ошалел, / Ничего не кушает: / Трубки на уши надел — / Радио он слушает». Или: «У колхоза, у колхоза / Все, как есть, сбывается, / У колхоза счастье возом / Так и поднимается». Такие тексты создавались в огромных количествах. Не было года, чтобы не издавались «Народные мудрости», сборники народных пословиц и поговорок, где народных было 5%, а 95% были выдуманы какими-то агитпроповскими частушечниками. Откуда люди получали информацию, скажем, в 1930-е годы? Тогда даже радио не получило еще широкого распространения, в маленьких городках и деревнях его не было. Все вращалось вокруг газет, приезжающих лекторов, политинформаций и тому подобных вещей. А когда обычный житель страны открывал газету, первое, куда он смотрел,— фельетон и карикатура. Мой соавтор Наталья Джонссон-Скрадоль, написавшая среди прочего главу о карикатуре, обратила внимание на интересную вещь: советский читатель того времени не видел ни портретов, ни фотографий зарубежных политических деятелей. Их представляли исключительно по карикатурам Кукрыниксов или Бориса Ефимова, где эти деятели могли быть изображены в виде петуха или свиньи. Визуально с ними знакомились через карикатуры, а содержательно — через политические фельетоны того же Давида Заславского.

Конечно, по сравнению с риторикой передовиц, в этом другая степень свободы, агрессии, энергии, которая, видимо, читателей и привлекала.

Да, причем была масса фельетонистов, и все это писалось совершенно в стиле нынешних комментариев Марии Захаровой. Такой же пафос, такой же уровень юмора, на грани фола, иногда переходящий в откровенную брань. Это неслучайное совпадение. Позднесталинское время — самый острый период Холодной войны. Дипломатия как инструмент международных отношений практически рухнула, распалась, в Организации Объединенных Наций СССР постоянно оказывается в меньшинстве, устраивает бесконечные обструкции. Вместо этого начинает действовать так называемая «мегафонная дипломатия». Ну то есть просто идет ругань на уровне подворотни, оппонента называют старым козлом или как-то в этом роде. Сейчас это называется «хейт-спич». Это и есть госсмех: это проходит по категории смешного, но это совсем не смешно.

Вы много цитируете классические фельетоны этого времени, Леонида Ленча или Семена Нариньяни. Сейчас сложно представить, что у этих суконных текстов были миллионы преданных читателей.

Если вы сегодня спросите, кто такой Семен Нариньяни, или Леонид Ленч, или Остап Вишня, никто просто не вспомнит эти имена, это все провалилось под лед. А в те времена их знали все. Они раскупались, они были невероятно популярны. Что такое фельетон? Это очень короткий текст, полполосы в газете, написан легко, в разговорной форме. Популистский жанр, идеальный для массового читателя. Он не станет читать «Вести с полей», или отчет об очередном пленуме, или репортаж из какого-нибудь сборочного цеха или металлургического комбината. Он откроет последнюю страницу, а там фельетон, где будут рассказывать про каких-нибудь местных жуликов, которые обокрали завод шампанских вин. И это читалось всеми поголовно.

При этом после фельетона Нариньяни посадили Эдуарда Стрельцова, например. Наверное, это воспринималось как что-то среднее между нынешними пресс-релизами Следственного комитета и желтой прессой, из которой можно узнать про скандальную жизнь знаменитостей.

Даже не знаменитостей, а просто про жизнь. Отчасти это было, конечно, выпускание пара. Сейчас уже мало кто помнит, что такое было советское время. Насколько остра была проблема социальной несправедливости. Как в песне Высоцкого: «А люди все роптали и роптали, / А люди справедливости хотят: / "Мы в очереди первые стояли, / А те, кто сзади нас, уже едят"». Советское общество было очень стратифицированное, с разными категориями доступа к различным типам дефицита. У кого-то доступ к дефицитным продуктам, у кого-то к дефицитным билетам, еще у кого-то к дефицитным лекарствам. И все этим дефицитом обмениваются. Так функционировало общество, и все видели и понимали, как это работает. Но тут возникает серьезная проблема: эти всеми принятые навыки социального поведения — они же, по сути, навыки выживания — на официальном уровне считаются чем-то постыдным, это все не то чтобы афишируется, а напротив, подлежит осуждению. Что и делалось в фельетонах. При этом решалась колоссальной сложности задача — как это сатирически представить, высмеять и осудить, в то же время не обобщая. Вы же знаете, главный принцип советской системы — «вы только не обобщайте».

«У нас есть отдельные недостатки». «Кто-то кое-где у нас порой».

«Если кто-то кое-где у нас порой что-то у кого-то». Можно говорить о бюрократах, но нельзя говорить о бюрократии — это уже табу. Это искусство было настолько эффективным, что действовало безотказно даже на самих заказчиков. Вот фильм «Волга-Волга», где главный отрицательный герой — бюрократ, товарищ Бывалов. Но интересно, как там изображен город Мелководск. Автором сценария был Эрдман, это говорит о каком-то уровне. Обратите внимание: в этом городе нет почты, ее носит письмоносица. Добраться туда невозможно, только на пароме, а он сломан. Нет водопровода, по городу ездит водовоз. В городе фактически одна машина, которая стоит в гараже. Все это происходит на двадцатом году советской власти. При этом товарищ Сталин, как известно, смотрел «Волгу-Волгу» больше 100 раз, это был его любимый фильм. Он смеялся над этим бюрократом, он все считывал, но того, что лежало на поверхности, он не видел. По-английски это называется «hidden in plain view», то есть «спрятано на самом видном месте». Понимаете? Это великое искусство манипуляции, когда что-то лежащее на виду проходит мимо сознания, потому что сознание сфокусировано на другом — на том, что уводит от реальности.

А какое чувство юмора было у Сталина? Что ему казалось смешным?

Об этом довольно много известно, есть даже несколько книг типа «Сталин шутит», где собраны и реальные истории, и какие-то апокрифы. Из этих историй вырастает образ человека, у которого есть чувство юмора, но это довольно злой, иногда черный юмор. При этом его официальные речи — это нечто совершенно другое. В 1937 году выступает перед избирателями и шутит, что советский депутат должен быть таким и таким, а не «политическим обывателем неопределенного типа… ни в городе Богдан, ни в селе Селифан». Пословицы, присказки — это юмор на уровне деда Щукаря. И это паясничание, конечно, было рассчитано на широкую публику. Эти тексты потом издавались массовыми тиражами, их изучали в системе политобразования, в университетах марксизма-ленинизма. В том же 1937 году он выступает на Пленуме ЦК и просто требует крови, крови, крови, про Богданов и Селифанов там уже разговора не было. И это, конечно, совершенно другой Сталин, уже не потешный дед Щукарь. Вообще, дед Щукарь — великий персонаж советской литературы, и очень недооцененный. Я считаю, что мы наконец-то воздали ему должное в этой книге.

Дед Щукарь у вас — символ народности государственного смеха. Вы здесь полемизируете с тезисом Бахтина, у которого народная стихия всегда опрокидывает иерархии, высмеивает идущий сверху дискурс власти. А в вашей книге нет никакого противоречия между «верхами» и «низами»: госсмех — он совершенно народный, он говорит на понятном народу языке, полностью совпадает с ним в понимании смешного. Как так получилось?

Это крайне важная вещь. Многие из нас — говоря «мы», я имею в виду людей, которые занимаются интерпретацией социальных феноменов,— находятся во власти либерального представления, согласно которому вся проблема в плохих парнях. Достаточно свергнуть Сталина, Пол Пота, Саддама Хусейна, Каддафи, чтобы все пошло как надо. Народ только и ждет освобождения. И книга Бахтина написана в этой традиции. Бахтин был очень оригинальным мыслителем, но в то же время находился в русле традиционной народнической парадигмы. Он поет дифирамбы народной стихии, связанной с понятием свободы, которой якобы не дает проявиться ужасная официозная — у Бахтина религиозная — культура. А в проекции на советского читателя, понятно, имелась в виду советская культура. На самом деле картина абсолютно иная. Что такое сталинизм? Это специфически российская форма реакции патриархального общества на модернизацию. Проблема здесь не в плохих парнях — если бы это было так, мир было бы очень легко изменить к лучшему. Но вы не можете поменять людей, а они живут в определенной ментальной рамке, и эти ментальные конструкции меняются очень медленно. Любое патриархальное общество защищает себя и свои ценности. И сейчас, когда Путин рассказывает про «родителя номер один» и «родителя номер два», он знает, к кому он обращается. Он очень хорошо чувствует свою аудиторию. Он знает, чем пугать. Надо отдавать себе отчет, что общество, противящееся модернизации, будет запрашивать и получать ту власть, которая будет защищать ценности этого общества.

Поэтому то, что описывал Бахтин, не имело никакого отношения к России. Это была красивая метафора — а советские люди привыкли жить в метафорах, прямо сказать было ничего нельзя, все надо было читать через подтекст. Но взять европейский карнавал и прилепить его к сталинизму — это очень наивный взгляд. Сталинизм не разделяет высокую и низкую культуру, как у Бахтина. Сталинизм их инкорпорирует, он вообще проглатывает все и не успокаивается, пока не поглотит любые анклавы автономности. Он захватывает массовую культуру и превращает ее в часть высокой. Вы просто перестаете отличать одно от другого. Что такое фильм «Александр Невский»? Это массовая культура? О да, это просто кино для детей. Эта битва с тевтонцами, проваливающимися под лед. И там такие все хорошие. Как сказал Сталин: «Не может умереть такой хороший князь». Как у Пригова: так победят сегодня русские, ведь неплохие парни русские. При этом снимает этот фильм Сергей Эйзенштейн, а музыку пишет Прокофьев. То есть создается абсолютно отточенное, филигранное произведение искусства двух художников высочайшего класса. И вместе с тем это совершенный масскульт. Вот это и есть сталинская культура, она ничего общего не имеет с карнавалом.

Но когда Сталин умирает, многое сразу меняется. А что происходит с юмором?

Несомненно, и он меняется. Мой покойный уже коллега и друг Владимир Падунов, он был большим специалистом по советскому кино, однажды хорошо сказал: знаешь, чем отличается сталинская культура от хрущевской? В сталинской культуре в центре находится гармошка, а в оттепельной — гитара. Весь сталинизм построен на гармошке. Это дед Щукарь, в талантливом исполнении — это Василий Теркин. Патриархальная народная культура. А в оттепель появляется гитара, гитара — это город. Приходит бардовская песня, КВН, интеллигентский юмор. То есть, конечно, есть Тарапунька и Штепсель, потом трансформировавшиеся в какую-нибудь Веронику Маврикиевну и Авдотью Никитичну, но есть и Райкин, а позже — Жванецкий с Карцевым и Ильченко. Происходит усложнение юмора, которое соответствует социальному усложнению. А в сталинскую эпоху такого не было. Один дед Щукарь и Давид Заславский. Такие были ножницы.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram