Из мест лишения свободы

Николай Бердяев и его «Самопознание»: как остаться свободным от мира

18 марта Бердяеву исполняется 150 лет, и по этому поводу наверняка будут сказаны все положенные слова о его всемирно-исторической роли — но, кажется, сам он хотел видеть себя как фигуру, сознательно идущую наперекор всему «всемирному» и «историческому». Юрий Сапрыкин рассказывает о философе и литераторе, который всегда был против.

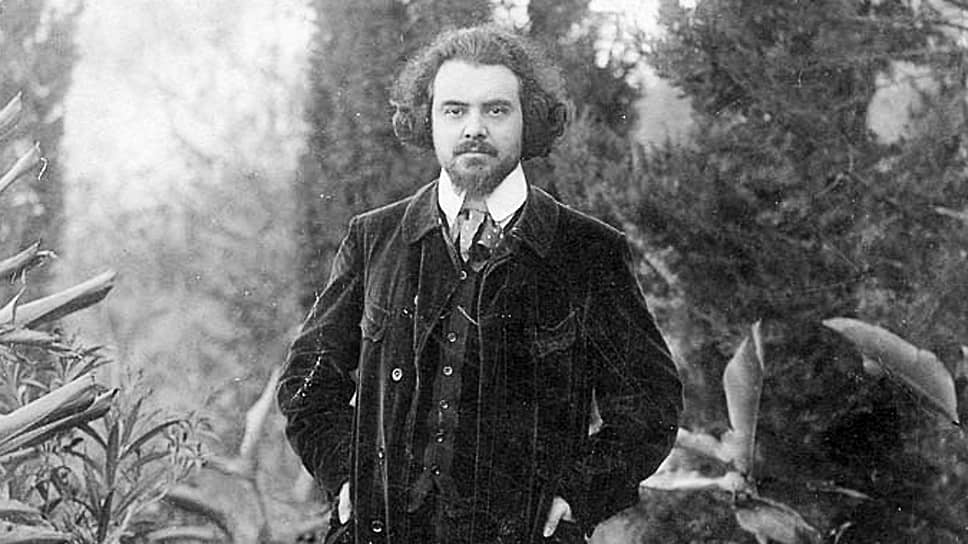

1912

Фото: wikipedia.org

1912

Фото: wikipedia.org

«Мне пришлось жить в эпоху катастрофическую и для России, и для всего мира,— пишет Николай Бердяев в предисловии к своей философской автобиографии "Самопознание".— Для философа было слишком много событий: я сидел четыре раза в тюрьме, два раза в старом режиме и два раза в новом, был на три года сослан на север, имел процесс, грозивший мне вечным поселением в Сибири, был выслан из своей родины и, вероятно, закончу свою жизнь в изгнании». Автор не упоминает еще жизнь во Франции при гитлеровской оккупации, разрыв с другими крупными русскими философами, оказавшимися в эмиграции, обвинения в симпатиях к советской власти и так далее. Жизнь на разрыве эпох — и просто жизнь на разрыв.

Все это плохо вяжется с расхожим образом Бердяева — старичок с благообразной бородкой, писал о чем-то возвышенно-религиозном, в нынешнем медийном поле присутствует, как правило, в виде заголовков «Президент РФ назвал Бердяева в числе своих любимых философов». Это сто лет назад рассуждения о русской идее и царстве духа обеспечивали билет на «философский пароход», но теперь традиции восстановлены, а ошибки преодолены — и Бердяев заслуженно считается одним из светочей и столпов, внесших вклад в «культурный код». Эта линия преемственности не лишена оснований, но все же в роли провозвестника всего державно-традиционного Бердяев выглядит странно. В своем самоописании он выводит на первый план совершенно другие черты: «я всегда был "анархистом" на духовной почве и "индивидуалистом"», «в моей натуре всегда был бунтарский и протестующий элемент». Это самоощущение плохо вяжется с его биографической канвой, но Бердяев в «Самопознании» снова и снова настаивает: мне неуютно и в профессорской шапочке, и в мантии почетного доктора Кембриджского университета, мне всегда претила необходимость подчиняться высшим и общим интересам, я никогда не мог вполне примкнуть ни к одному течению, я здесь чужой, я там чужой.

Против революции

Бердяев — один из тех, кто пришел в религиозную философию из марксистского кружка. Его первые аресты — типичные для того времени участие в студенческих волнениях и распространение нелегальной литературы; уже после университета и вологодской ссылки он переписывался с Каутским, вел диспуты с Луначарским, во время поездки в Швейцарию мог бы пересечься и с Лениным — но теперь тот был в ссылке. Марксизм для поколения Бердяева — интеллектуальная мода, мимо которой невозможно было пройти: он давал новую оптику («по сравнению с марксизмом старый русский социализм мне представлялся явлением провинциальным»), включал русскую интеллигенцию в общеевропейскую повестку, в конце концов, марксистов любили девушки: «Эротика всегда у нас окрашивалась в идеалистический цвет. В 30 годы она носила шеллингианский характер, в 60 годы нигилистический, в 70 годы народнический, в 90 годы марксистский». Необходимость пострадать за свои идеалы лишь укрепляла ощущение правоты.

Бердяев легко перенес ссылку в Вологде — но проведенные там два года развернули его в другую сторону. Он читал Ницше и Ибсена — в сравнении с открываемыми ими мирами учение, которое сводит всю историю к конфликту производственных сил и производительных отношений, начало казаться несколько ограниченным. «Меня все более отталкивало миросозерцание, довольствующееся посюсторонним, замкнутым кругом земного мира». Истина где-то там — не в подъеме рабочего движения и тем более не в бесконечном выяснении догматических тонкостей, которое происходит в любом закрытом кружке. Бердяев стал замечать у коллег-товарищей стремление «подчинить личную совесть совести групповой», «тенденцию к подавлению личности». Когда в Вологду приехала очередная группа ссыльных, они поставили на голосование вопрос, нужно ли подавать руку полицмейстеру; Бердяев заметил, что разберется сам. Впоследствии он напишет: «Ошибочно было бы думать, что я когда-нибудь вращался исключительно в этой среде "товарищей"».

Уже после 1917-го Бердяев много будет писать о неизбежности русской революции — «ответственны за революцию все, и более всего ответственны реакционные силы старого режима». И о том, что у революции есть своя правда — «раскрытие возможности братства людей и народов, преодоление классов». И о том, как революция оказалась естественным следствием всей русской истории — петровский радикализм, мистические настроения русских сектантов, вообще эсхатологизм русской культуры: нам хочется сжечь старый мир дотла, чтобы на освободившемся месте появился идеальный новый (этой преемственности он посвятит целую книгу — «Истоки и смысл русского коммунизма»). В декабре 1918-го большевики введут всеобщую трудовую повинность, и Бердяева отправят чистить снег; и в этом, по его словам, он видел «правду, хотя и дурно осуществляемую». Но это он напишет потом: «в моменте» он воспринял октябрь 1917-го как национальную катастрофу, пробуждение и подъем всего самого темного, что таилось в России. «С Россией произошла страшная катастрофа. Она ниспала в темную бездну. И многим начинает казаться, что единая и великая Россия была лишь призраком, что не было в ней подлинной реальности».

«Я давно предвидел, что в революции будет истреблена свобода и что победят в ней экстремистские и враждебные культуре и духу элементы». Революция вышла из войны, стала следствием произошедшего в те годы всеобщего упрощения и ожесточения — и сохранила в себе этот дух. Как часто бывает, сильнее всего пострадали от революции те, кто больше всего ее приближал: русская интеллигенция, сочувствующая народным страданиям; та самая «интеллигентщина», о которой Бердяев писал когда-то в статье для сборника «Вехи». Ее сменил новый антропологический тип, лишенный прежней доброты и расплывчатости,— «лица гладко выбритые, жесткие по своему выражению, наступательные и активные». Даже прежние знакомые Бердяева, мечтательные идеалисты из марксистских кружков, под воздействием неведомых сил превратились в безжалостных «железных феликсов» (Дзержинский, кстати, лично допрашивал Бердяева в 1920-м). Усадьба Браницких в Белой Церкви, куда Бердяев приезжал ребенком («у меня был кабриолет с двумя пони, я сам правил и ездил в лес за грибами, сзади сидел кучер в польской ливрее»), во время революционных волнений была разгромлена и сожжена. «Когда я, будучи марксистом, сидел в салоне Браницкой, то не предполагал, что из марксизма могут произойти такие плоды».

Против современности

«Нашу эпоху разъедает болезненная рефлексия,— пишет Бердяев в книге "Философия свободы" (1911),— вечное сомнение в себе, в своих правах на обладание истиной, принижает нашу эпоху дряблость веры, слабость избрания, не осмеливаются слишком страстно и непоколебимо объясняться в любви к чему-то и к кому-то, мямлят, колеблются, боятся, оглядываются на себя и на соседей». В этом слышна тоска по золотому веку — обычная не только для кризисных эпох, но вообще для натур, которые не в ладу c «духом времени». Вокруг пигмеи, а раньше были титаны; богатыри, не вы. Платон и Августин хотели сказать «что-то», творили миры из ничего — а мы способны лишь говорить «о чем-то», о Платоне и Августине, например. Бердяев видел в современной ему эпохе оскудение творческих сил, всепроникающую робость и безволие, «волю к бездарности, волевое отвращение от гениальности и даровитости». Эти упреки он сформулировал в то самое время, когда встречался на собраниях Религиозно-философского общества с Розановым и Шестовым, где-то рядом работали Блок и Андрей Белый, только-только опубликованы первые стихи Ахматовой; если это оскудение, то что будет после?

После была революция и война, и уже пережив все мировые потрясения и оказавшись в эмиграции, Бердяев присоединился к критике эпохи — уже с позиций, свойственных самой эпохе. В книге «Новое средневековье» (1924) он провозглашает закат старого мира с его плоским гуманизмом, верой во всесилие человеческого разума и преклонением перед всеобщим избирательным правом: «Демократия не знает истины». Ни в окопах Первой мировой, ни на баррикадах в 1917-м гуманизм действительно никого не спас — и на таком переломе всегда есть искушение заявить, что уходящая эпоха была кругом не права (так сегодня в русскоязычных соцсетях говорят об урбанизме или теории малых дел). В начале XX века этой «слишком человеческой», плоскобуржуазной неправоте часто противопоставлялся жизненный порыв, сверхчеловеческая воля, способная совершить прорыв в великое будущее,— и Бердяев смотрел на этот оформляющийся культ силы не без интереса, объявляя, например, итальянский фашизм «единственным творческим явлением в политической жизни современной Европы»; впрочем, очарование скоро пройдет.

Позже Бердяев сможет во всех деталях разглядеть новый мир, приходящий на смену старой Европе,— и дух нового века окажется для него лишь искаженно-опошленным продолжением века ушедшего: «Этатизм, коммунизм, расизм, воля к могуществу, естественный подбор видов, антииндивидуализм, иерархическая организация общества — все это идеи, высказанные и развитые мыслителями XIX века. XX век исказил и вульгаризировал эти мысли, как, впрочем, всегда и бывает». В победившей антибуржуазности, наступающей с правого и левого фланга, он видел общие черты: «Я принужден жить в эпоху, в которой торжествует сила, враждебная пафосу личности, ненавидящая индивидуальность, желающая подчинить человека безраздельной власти общего, коллективной реальности, государству, нации».

Дух времени требует подчинить индивидуальность власти общего — но, по Бердяеву, индивидуальность и есть единственная реальность, только она имеет ценность и смысл. Не самодовольный и уверенный в своей самодостаточности буржуа — но микрокосм, способный вместить в себя весь мир, находящийся на расстоянии вытянутой руки от божественного. Современность, какой бы гуманной она ни была, всегда обманет, в ней нет того, к чему по-настоящему стремится душа, чье утешение и исцеление — за пределами этого мира. «Я не хочу быть своевременным, считаю постыдным быть своевременным. Дух времени, обоготворенный Гегелем, в сущности, всегда заключает в себе обманное и злое начало, потому что время есть в известном смысле обман и зло».

Против Канта

Пытаясь проследить свою философскую родословную, Бердяев неизменно упирается в одно и то же имя. «Я очень люблю и ценю Канта, считаю его величайшим из философов». Или: «В философии я все-таки более всего прошел школу Канта». Для Н. Б. безусловно важно кантовское разделение мира явлений и мира вещей в себе: в первом царит необходимость, во втором — свобода; первое лишь механическая (и познаваемая рационально) оболочка, за которой скрывается непостижимое. Но чем больше Бердяев расписывается в уважении, тем больше кажется, что эти ритуальные поклоны лишь маскируют фундаментальное несходство — и глубокое неприятие.

Бердяев вообще стилистический антипод Канта: он не пытается выстроить строгую, последовательную систему (как его современники Сергей Булгаков или Семен Франк), перескакивает с одной темы на другую, повторяется, разгоняется и застревает. Он часто напоминает разгоряченного собеседника, который хватает тебя за пуговицу и не дает уйти, пока не договорит. Его тексты предельно далеки от сухой кантовской строгости — иногда это совсем публицистика, часто недоказуемые мистические прозрения, порой рискованные историософские конструкции, которые тут же опровергает сама история. Его мемуарная проза парадоксальным образом напоминает Лимонова — тот же эгоцентризм на грани самолюбования, тот же бурный словесный поток, в котором вспыхивают отточенные афористичные кристаллы: «У Бога меньше власти, чем у полицейского» — каково? То, что его семь лет подряд номинировали на Нобелевскую премию по литературе,— и нонсенс, и закономерность.

Но разногласия с Кантом — не только стилистические: пытаясь обосновать свое отношение к предшественнику, Бердяев тут же обнаруживает, что несовпадений у них гораздо больше, чем сходств. «Многое в Канте мне было изначально чуждо. Я совершенно отрицательно всегда относился к этическому формализму Канта, к категорическому императиву, к закрытию вещей в себе и невозможности, по Канту, духовного опыта, к крайнему преувеличению значения математического естествознания... Формалистический материализм с категорическим императивом меня особенно отталкивал». Для Бердяева познание — это страсть, пламенный порыв к тайне, почти эротическое проникновение в суть вещей, но никак не строгая процедура в раз и навсегда расчисленных категориях. Что уж говорить о сфере этического, которая вся — от прикосновения к высшей правде, но не для следования формальным правилам. Русская философия начала прошлого века вообще пытается слить все со всем, разрушить границы между объектом и субъектом, между истиной, красотой и справедливостью, расплавить эти категории во всеобъемлющем всеединстве. Кант для этого пламени слишком холоден, он — воплощение всего рационального, то есть холодного и бездушного, то есть европейского, без пяти минут чёрт, почти антихрист, «столп злобы богопротивныя», как назвал его однажды Павел Флоренский.

«Кант оставил познающего с самим собой,— пишет Бердяев,— гениально формулировал его оторванность от бытия, от действительности, от реальности». Кант отрывает субъект от объекта, человека от Бога, человека от самого себя — все это заключено в отсеки формально-логических категорий, а над ними двери с замками. «Гениальный образец полицейской философии», предъявляющий «отвлеченно-интеллектуальную истину» — каковая есть фикция. Это пренебрежительное отношение переносится у Бердяева и на всю современную ему европейскую культуру — он не замечает модернизма, проскакивает мимо Кафки и Джойса, называя себя философом-экзистенциалистом (и живя во Франции), игнорирует первые книги Камю и Сартра. Дескать, в этой стране не философствуют, а только болтают о философии — и вообще все это сухо, отвлеченно и не то. А «мир не есть мысль, как думают философы, посвятившие свою жизнь мысли. Мир есть страсть».

Против необходимости

Главная тема Бердяева — это свобода, так сказано в любой энциклопедии и в каждом учебнике; но это не та свобода, что реализуется на выборах или в газете,— это непостижимая и страшная свобода, которая была в начале всего, в которую вброшено все сущее. Она первичнее, чем бытие, изначальнее, чем Бог,— для Бердяева это первоэлемент, из которого происходит все, как у древних людей воздух или огонь. Но в эту свободу мы погружены лишь той своей невидимой частью, которую Бердяев называет «духом»; другая составляющая принадлежит царству необходимости.

Необходимость — это материальный мир, подчиняющийся законам причинности. Это физика и химия, математические пропорции, логические заключения и вещественные доказательства. Все, что подчиняется неумолимым закономерностям, что предсказуемо и постижимо. Таблица умножения, против которой бунтует подпольный человек у Достоевского, общество с его общеобязательными требованиями и государство («довольно низменное явление мировой действительности») с его аппаратом подавления, тяжесть всякой вещественности, неминуемая смерть. Для Бердяева все это — тюрьма.

Необходимость проникает во все поры этого мира, она есть в религии, понимаемой как свод правил и перечень наказаний: «она превращает жизнь в судебный процесс, грозящий пожизненной каторгой». Она пронизывает все, что люди называют политикой: у Бердяева это «фикция, владеющая людьми, паразитарный нарост, высасывающий кровь из людей». Она, как злокачественная опухоль, поражает общество: «Если общество есть природа, то оправдывается насилие сильного над слабым, подбор сильных и приспособленных, воля к могуществу, господство человека над человеком, рабство и неравенство, человек человеку волк». Последовательно отрицая то и это, Бердяев выглядит почти что нигилистом — «я человек беззаконный, и жизнь моя была беззаконная», но этот процесс последовательного отрицания — лишь срезание верхних слоев, отшелушивание всего, что не истина. Что останется — то истина и есть.

«У меня бывают мгновения, когда приходит в голову кошмарная мысль, что ортодоксы, мыслящие отношения между Богом и человеком как отношения между господином и рабом, правы, и тогда все погибло». Для Бердяева это не господин и раб, а два стремящихся друг к другу личных начала: личность, божественная или человеческая,— это и есть предельная истина, которая остается после срезания всей поверхностной неправды. Здесь начинается царство свободы, сфера красоты и любви — которая «всегда нелегальна, потому что выходит из обыденности». Богу нужен человек, и он ждет ответного порыва — не создания поэм и симфоний (хотя и это бывает неплохо), а «потрясения и подъема всего человеческого существа, направленного к иной, высшей жизни, к новому бытию». В текстах Бердяева звучит что-то древнее, гностическое и манихейское: этот мир во зле лежит, и все попытки как-то в нем устроиться — или устроить его по рациональной мерке, загнав человека в счастье через несвободу,— тщетны. Истина где-то там — за концом этого мира, за гранью реальности. «Бог есть правда, мир же есть неправда». Надо просто бежать из тюрьмы.

Против мира сего

«Самопознание», как и всякая исповедь,— отчет в чем-то таком, что принято прятать от посторонних глаз, путеводитель по авторским странностям. Бердяев страдал от припадков вспыльчивости. Боялся болезней, с неприязнью думал о физиологических функциях организма. Он был педантически аккуратен и не выносил ни малейшего нарушения порядка на письменном столе. Он плохо переносил сумерки, время, когда «наиболее обнаруживается зло человеческой жизни». Его раздражали дурные запахи, его приводили в ужас малейшие физические недостатки: «прыщик на лице, пятно на башмаке вызывали уже у меня отталкивание, и мне хотелось закрыть глаза». Ему было неприятно чужое стремление к успеху, все, что связано с честолюбием и самолюбием. Если попытаться составить портрет по этим приметам, мы увидим человека чувствительного и ранимого, пытающегося совладать со своим душевным разладом — но прежде всего отгородиться от внешнего мира, который причиняет боль.

Самоописание — всегда немного приукрашивание, приведение прошлых мыслей и чувств в соответствие с тем, каким ты хочешь показать себя миру. Даже если так, едва ли не главная черта, которой наделяет себя Бердяев в этом автофикшене,— невозможность совпасть с окружающим миром ни в каких его проявлениях. «Я не могу помнить первого моего крика, вызванного встречей с чуждым мне миром. Но я твердо знаю, что я изначально чувствовал себя попавшим в чуждый мне мир». Автор не чувствовал родства с родными, не любил семью и семейственность, он заранее отдалялся от любого круга и не соглашался быть причисленным ни к какой общественной категории. Кадетский корпус, марксистский кружок, религиозно-философские собрания, встречи с европейскими интеллектуалами — все не так и все не то. «Если бы я писал дневник, то, вероятно, постоянно записывал в него слова: "Мне было это чуждо, я ни с чем не чувствовал слияния, опять, опять тоска по иному"».

Эта отчужденность была обращена и на самого себя — «во мне самом мне многое чуждо»,— и вообще на все сиюминутное и бренное: «я никогда не мог примириться ни с чем преходящим, временным, тленным, существующим лишь на короткий миг. Я никогда не мог ловить счастливых мгновений жизни и не мог их испытать. Я не мог примириться с тем, что это мгновение быстро сменяется другим мгновением». Это самоощущение никак не вяжется с публичным образом, автор и сам ощущает подозрительную раздвоенность: внешне (говоря кантовским языком, в мире явлений) он почтенный и признанный, внутренне — как вещь в себе, вечно посторонний и ничем не готовый удовлетвориться. Душенька, беженка, неженка.

Он как будто сидит в эхокамере — «я слышу о жизни издалека и лишь слегка оцарапан ею» — и посылает сигналы в открытый космос; то, что он надеялся там запеленговать,— это не признаки инопланетного разума, а нечто бесконечное, истинное и неизменное. То, что не пройдет. Голос другой личности, совпадающей с вечностью.

У этой тоски по бесконечному есть еще одно своеобразное проявление: «Моя исключительная любовь к животным,— пишет Бердяев,— это любовь человека, который имеет потребность любви, но с трудом может ее выражать в отношении к людям. Это обратная сторона одиночества. У меня есть страстная любовь к собакам, к котам, к птицам, к лошадям, ослам, козлам, слонам. Более всего, конечно, к собакам и кошкам. Я бы хотел в вечной жизни быть с животными, особенно с любимыми». Самые пронзительные страницы «Самопознания» — прощание с любимым котом Мури, который умирает в оккупированном Париже накануне его освобождения. Бердяев довольно скупо писал о войне, замечая только, что продолжал писать и под бомбардировками,— и уход Мури как будто перевесил для него все военные бедствия. «Страдания Мури перед смертью я пережил, как страдание всей твари. Через него я чувствовал себя соединенным со всей тварью, жаждущей избавления... Смерть его, такой очаровательной Божьей твари, была для меня переживанием смерти вообще, смерти всех, кого любишь. Я требовал для Мури вечной жизни, требовал для себя вечной жизни с Мури».

На этом месте мы уже слышим чей-то возмущенный голос: как можно переживать о коте, когда в это же время... Но Бердяев настаивает: страдания Мури имеют не меньшее значение, чем совокупность всех страданий мира, и если моя душа страдает о нем, ей невозможно это запретить, в этом ее безначальная, неотменимая свобода. Бог любит не человека вообще, а меня со всеми странностями, ждет меня со всем багажом, иначе все погибло. Это почти еретическая мысль — но в тот век, который пытается поставить любую индивидуальность под знамена, сомкнуть ее и сплотить с другими такими же, подчинить интересам нации или класса, она звучит как благородная и отчаянная попытка защитить человеческое достоинство. Право души быть такой, какой она создана,— и именно в этом неповторимом качестве прорываться сквозь стены этого мира к бесконечному. К свободе, которая изначально была в нее вложена.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram