Кредитор номер один

Как Евгений Ламанский модернизировал банковскую систему Российской империи

Эпоха правления императора Александра II была временем широкомасштабных реформ во всех сферах жизни российского общества. Если говорить о реформах в финансовой сфере, то важнейшую роль в их проведении сыграл рекордсмен по продолжительности пребывания в должности главного банкира России Евгений Иванович Ламанский.

Русский финансист и банкир Евгений Ламанский

Фото: wikipedia.org

Русский финансист и банкир Евгений Ламанский

Фото: wikipedia.org

Молодой вольнодумец

Евгений Ламанский был потомственным финансистом. Дед его, Петр Ламанский, служил в Государственном заемном банке (основная деятельность этого учреждения состояла в выдаче ссуд крупным землевладельцам под залог крепостных крестьян). Отец, Иван Ламанский, начинал писцом в том же Государственном заемном банке, после чего сделал карьеру в Министерстве финансов — дорос до должности директора по кредитной части Особой канцелярии министерства, получил потомственное дворянство. Брат матери, Александр Малоземов, был директором департамента в Министерстве финансов.

Евгений Ламанский родился 1 (13) декабря 1825 года, менее чем за две недели до восстания декабристов. Причем служебная квартира Ивана Ламанского размещалась в здании Главного штаба на Дворцовой площади.

Может быть, дух вольнодумства и перемен, витавший в российском воздухе в те дни, каким-то таинственным образом повлиял на мировоззрение младенца?

После гимназии Евгений поступил в Царскосельский лицей (а закончил Александровский лицей — в связи с переименованием). Так совпало, что в лицей он был принят на казенную вакансию (выражаясь современным языком — «на бюджет»), на место, которое освободилось в связи с окончанием лицея Михаилом фон Рейтерном, будущим министром финансов. В лицее Ламанского особо интересовали философия, религия, политэкономия.

Здание Главного штаба на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. В нем находилась квартира семьи Ламанских, в которой Евгений Ламанский появился на свет

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Здание Главного штаба на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. В нем находилась квартира семьи Ламанских, в которой Евгений Ламанский появился на свет

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

После лицея Ламанский поступил в Государственную канцелярию, откуда его вскоре перевели в Собственную Его Императорского Величества канцелярию. Канцелярская работа не занимала много времени, а в остальное время молодой чиновник имел возможность заниматься тем, что ему было интересно,— историей денежного обращения и банковского дела в России.

Но вскоре произошло событие, из-за которого служебная и научная карьера Евгения Ламанского чуть не прервалась, толком еще не начавшись. Брат Порфирий, который был старше Евгения на год, часто посещал пятничные молодежные собрания у Михаила Буташевича-Петрашевского. Евгений чаще ходил по средам на собрания к Сергею Дурову, где больше обсуждали литературу и музыку, а к Петрашевскому, где речь шла о политике, заходил только раз или два. Вскоре после ареста Петрашевского в 1849 году были арестованы несколько десятков человек, связанных с его кружком. Петрашевский и еще 20 человек (в их числе был Федор Достоевский) были приговорены к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Достоевский на одном из допросов назвал братьев Ламанских в числе тех, кого он видел у Петрашевского и Дурова.

Братья Ламанские

У Евгения Ламанского было пять братьев, но по финансовой части пошел только он. Остальные выбрали другие направления деятельности и добились в них значительных успехов.

Яков Ламанский окончил Институт корпуса горных инженеров (ИКГИ, в настоящее время носит название Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II). По окончании ИКГИ Яков Ламанский служил в Корпусе горных инженеров, редактировал «Горный журнал», в 1863–1869 годах был директором Санкт-Петербургского технологического института (в настоящее время — Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет).

Порфирий Ламанский учился в ИКГИ и Императорском Санкт-Петербургском университете (в настоящее время — Санкт-Петербургский государственный университет), служил в Департаменте внешней торговли и Министерстве путей сообщения.

Владимир Ламанский был видным историком и славистом, академиком Императорской Санкт-Петербургской академии наук. Он окончил Императорский Санкт-Петербургский университет и впоследствии преподавал в этом учебном заведении, был деканом историко-филологического факультета, заслуженным профессором. Владимир Ламанский редактировал журнал «Живая старина» и многотомное издание Петра и Вениамина Семеновых-Тян-Шанских «Россия. Полное географическое описание нашего отечества».

Константин Ламанский служил судебным следователем Санкт-Петербургского окружного суда.

Сергей Ламанский, выпускник Императорского Санкт-петербургского университета, занимался физикой, работал в лаборатории Германа фон Гельмгольца в Гейдельберге и в College de France у Элетера-Эли-Никола Маскара, читал лекции по физике в Императорской медико-хирургической академии (в настоящее время — Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова) и в Варшавском университете, был инспектором Главной палаты мер и весов.

В квартире Ламанских тоже был обыск. Порфирий некоторое время провел под арестом. Евгения доставили на допрос к управляющему III отделением Леонтию Дубельту. Дубельт, а затем специальная комиссия, расследовавшая дело петрашевцев, интересовались, вел ли Евгений Ламанский разговоры об освобождении крестьян и что понимал под словами «свобода торговли». Ламанский объяснил членам комиссии, что учение о свободе торговли — учение экономическое, о нем читают лекции в университетах, оно признано в Европе. От наказания Ламанский был освобожден, на службе его оставили. Впоследствии он написал в мемуарах: «Через десять лет после описанного события я был назначен членом редакционных комиссий по выработке положения о крестьянах, освобождаемых от крепостной зависимости, а один из участников следственной комиссии (18) 49-го г. Я. И. Ростовцев состоял председателем этих комиссий, предначертавших то великое преобразование, за одни рассуждения о котором приходилось еще так недавно нести ответственность чуть ли не в государственной измене».

В Минфине и ИРГО

Астраханское отделение Государственного банка — одно из первых 12 провинциальных отделений, открывшихся в губернских городах летом 1864 года

Фото: cbr.ru

Астраханское отделение Государственного банка — одно из первых 12 провинциальных отделений, открывшихся в губернских городах летом 1864 года

Фото: cbr.ru

В 1853 году Ламанский сменил место службы, перейдя на должность чиновника особых поручений в Министерство финансов. Незадолго до этого на должность министра финансов был назначен Петр Брок. В мемуарах Ламанского содержится такая характеристика руководителей ведомства в правление Николая I: «Те немногие в этой области реформы, которые осуществлялись в указанный период, относятся ко времени управления Министерством финансов графа Канкрина; преемники же его Вронченко и Брок, можно сказать, ничего полезного не сделали». А вот как Ламанский характеризует товарища (заместителя) министра финансов Николая Норова: «Единственная его заслуга состояла в том, что он сам первый всегда заявлял об отсутствии у него знаний по финансовой части».

При таком начальстве у Ламанского по-прежнему оставалось много времени на научные изыскания. Еще в 1850 году он вступил в Императорское Русское географическое общество (ИРГО). Там он заведовал библиотекой, был секретарем отделения статистики, затем стал секретарем всего общества. В 1854 году, редактируя статистический сборник ИРГО, Ламанский опубликовал в нем две собственные статьи. Уже по их названиям видно, что статьи были не о географии: «Исторический очерк денежного обращения в России с 1650 по 1817 год» и «Статистический обзор операций государственных кредитных установлений с 1817 по 1852 год». Сведения для первой статьи Ламанский еще во время учебы в лицее выписал из разных томов Полного собрания законов Российской империи, которые хранились в библиотеке, доставшейся другому лицеисту в наследство от отца.

Вторая статья была построена на отчетах, которые публиковали государственные кредитные установления (сохранные, ссудные и вдовьи казны, Государственный заемный банк, приказы общественного призрения). Эти отчеты Евгений нашел в библиотеке своего отца.

После кончины императора Николая I в 1855 году на престол взошел Александр II. Новый правитель — новые веяния. Совет ИРГО принял решение отправить Евгения Ламанского в длительную командировку за границу — для усиления контактов общества с зарубежными учеными и для участия в качестве представителя ИРГО на III Статистическом международном конгрессе в Вене. Ламанский решил принести пользу не только ИРГО, но и своему министерству, изучив устройство финансовых учреждений европейских государств. Министр Брок заявил юноше, что России нечему учиться за границей, и отказал выделить средства на командировку. Но деньги нашел председатель ИРГО, брат императора, великий князь Константин Николаевич. Из Министерства финансов Ламанскому пришлось уволиться.

Незадолго до отъезда Ламанский опубликовал в журнале «Экономический указатель» статью «Китайские ассигнации», в которой на материалах российской духовной миссии в Китае рассказал о провальном проекте китайских властей по выпуску бумажных ассигнаций, не обеспеченных разменом на звонкую монету, что привело к обесцениванию бумажных денег. Статья вызвала резкую критику министра финансов Брока, усмотревшего в ней (совершенно справедливо) намек на расстройство денежного обращения в России.

Уже во время пребывания Ламанского в Европе тот же журнал опубликовал еще одну его статью — «Барон Брук и финансовые реформы в Австрии». В ней автор еще раз проехался по бывшему начальнику, попросив читателей не путать австрийского министра Брука с Броком.

Европейский передовой опыт

В Банке Франции Ламанский изучал работу европейской банковской структуры на практике

Фото: Charles Platiau / Reuters

В Банке Франции Ламанский изучал работу европейской банковской структуры на практике

Фото: Charles Platiau / Reuters

Путешествие Евгения Ламанского по Европе продлилось полтора года — с весны 1857 по осень 1858 года. Германия, Франция, Бельгия, Австрия, Великобритания. Ламанский соединял исполнение поручений ИРГО с удовлетворением собственных интересов — встречался с европейскими географами, физиками, математиками, статистиками и параллельно изучал местные банковские и финансовые учреждения. Во время зимовки в Париже ему предоставили возможность посещать Банк Франции каждый день. В наше время это назвали бы стажировкой — работая на разных должностях, Ламанский освоил все банковские операции. Впоследствии этот опыт пригодился ему при создании в России школы банковских бухгалтеров.

В Великобритании он смог подробно ознакомиться с работой Банка Англии. Будучи в Лондоне, он совершил оплошность, которая потом неблагоприятно отразилась на его карьере,— посетил вместе со знакомыми политэмигранта Александра Герцена.

В поездке Ламанский написал статью «Современное положение кредитных учреждений в Европе и Америке и отношения их к промышленным предприятиям», которая была опубликована в журнале «Русский вестник». В ней он, подчеркивая необходимость и важность железных дорог для экономического развития государства, указывал на то, какую важную роль играют банковские учреждения, в том числе частные, в кредитовании железнодорожного строительства.

Несостоявшийся товарищ министра

Когда Ламанский вернулся в Россию, кресло министра финансов занимал уже не Брок, а Александр Княжевич. Ходили слухи, что новый министр может назначить своим товарищем Ламанского. Но кто-то рассказал императору про посещение Ламанским Герцена, напомнил о петрашевцах — и назначение не состоялось. Министр государственных имуществ Михаил Муравьев, бывший также вице-председателем ИРГО, пригласил Ламанского к себе в министерство, поручившись за него перед Александром II: «Я его отлично знаю и желал бы, чтобы было побольше таких людей, как Ламанский». В это время уже готовилась реформа по освобождению крестьян от крепостной зависимости. Этим занималось несколько комиссий, в том числе финансовой стороной реформы — финансовая комиссия. Ламанский был направлен в нее от Министерства госимуществ.

Поскольку помещики требовали компенсацию за ту землю, которую они должны были передать крестьянам, требовалось как-то изыскать эти средства. Ламанский предлагал выпустить заграничный заем на всю необходимую сумму — около 900 млн руб. Его предложение было отвергнуто — другие члены комиссии опасались, что выпуск ценных бумаг на такую громадную сумму убьет денежный рынок.

Несмотря на то что к Министерству финансов Ламанский официально уже не имел отношения, он принял участие в разработке одной из важнейших реформ эпохи Александра II — реорганизации банковской сферы.

Крымская война 1853–1856 годов привела к сильнейшему расстройству денежной системы России. В книге Ивана Блиоха «Финансы России XIX столетия: история — статистика» приводятся следующие цифры. В 1853 году дефицит госбюджета составил 108,829 млн руб., в 1854 году — 146,932 млн руб., в 1855 году — 282,635 млн руб. Для покрытия военных расходов были приняты следующие меры. Были выпущены два пятипроцентных внешних займа — на общую сумму 100 млн руб. По особым указам у сохранных казн за три года было занято 51,639 млн руб. Было выпущено 30 серий билетов государственного казначейства на общую сумму 90 млн руб. Также было выпущено кредитных билетов на общую сумму 284 млн руб., и для государственных кредитных установлений был образован особый запасный капитал в 40 млн руб. кредитных. Количество кредитных билетов за время войны более чем удвоилось. Из обращения их не изымали.

Много лишних денег скопилось в банках. Сумма вкладов, привлеченных кредитными учреждениями, превышала сумму выданных ссуд на 150 млн руб. На эту сумму нужно было платить вкладчикам 6 млн руб. ежегодно. Министр финансов Брок принял меры по сокращению притока депозитов, предложив понизить процентную ставку по вкладам, чтобы сделать более выгодным вложение денег в промышленные проекты — Главное общество российских железных дорог и Русское общество пароходства и торговли.

20 июля 1857 года были снижены проценты как по ссудам — с 5% до 4% годовых, так и по частным вкладам — с 4% до 3%. План сработал только наполовину.

Владельцы вкладов действительно стали забирать свои деньги из банков. Но вкладывали они их в облигации русских заграничных займов и в акции частных акционерных обществ, которые стали возникать как грибы после дождя. В 1856–1860 годах была создана 101 акционерная компания с суммарным капиталом 286,7 млн руб. Все эти бумаги приносили доход от 4% годовых и выше. Александр Погребинский в книге «Очерки истории финансов дореволюционной России: (XIX–XX вв.)» пишет, что в 1857 году было востребовано 239 млн руб., в 1858 году — 299 млн руб. В 1859 году был поставлен рекорд — 355 млн руб.

Ситуация осложнялась еще тем, что до России докатились отголоски мирового финансового кризиса 1857–1858 годов, вызванного спекуляциями с акциями железных дорог в США и падением цен на зерно, из-за которого американские фермеры оказались не в состоянии платить по кредитам. Затем кризис перекинулся на Европу, затронул Южную Америку, Южную Африку, Азию, Австралию.

Чтобы избежать надвигающегося полномасштабного банковского кризиса, требовались неотложные меры, в том числе по коренному преобразованию банковской и денежной системы. В 1859 году была создана комиссия, занимающаяся этим вопросом. Одним из членов этой комиссии был Николай Бунге. Евгений Ламанский пригласил Бунге к себе на дачу и представил ему свой план преобразования банковской системы. Коммерческий банк он предлагал преобразовать в независимый от Министерства финансов акционерно-государственный банк — по образцу Банка Франции, но с учетом российских реалий. Банковские операции также должны были проводиться по европейским образцам.

К 190-летию со дня рождения Евгения Ламанского была выпущена посвященная ему почтовая марка

К 190-летию со дня рождения Евгения Ламанского была выпущена посвященная ему почтовая марка

Ламанский с октября 1859 года работал в Коммерческом банке на должности старшего директора. Работать в этой должности ему пришлось недолго — столько, сколько просуществовал Коммерческий банк.

31 мая (12 июня) 1860 года император Александр II подписал указ об учреждении Государственного банка и утвердил его устав. В результате реформы прекращали существование Государственный заемный банк, сохранные, ссудные и вдовьи казны, приказы общественного призрения. Все вклады, сделанные в эти учреждения, передавались в Государственный банк, созданный на основе Коммерческого банка.

Ряд предложений из плана Ламанского были воплощены в жизнь. Но не все. Самая главная идея — о создании независимого эмиссионного банка — принята не была. Государственный банк Российской империи был казенным учреждением, главным его начальником по уставу был министр финансов. Из-за такого подчинения Госбанк должен был заниматься не только коммерческим кредитом, но исполнять множество дополнительных функций (ликвидация долгов прекративших существование кредитных учреждений, вложение средств в государственные и гарантированные правительством ценные бумаги, накопление золотого запаса и др.). Евгений Ламанский был назначен товарищем управляющего Государственным банком. Под его руководством в деятельность банка были введены многочисленные нововведения, заимствованные из практики центральных банков европейских стран. Ламанский был активным сторонником развития вексельного обращения. Ранее принцип учета векселей был построен на кредитных лимитах, размер которых соответствовал гильдии купца, а не действительным оборотам его дела. Вместо этого стал использоваться новый принцип (с которым Ламанский познакомился в Бельгии), основанный на покупке банком долгов по действительным сделкам на срок (учет товарных векселей). Был ликвидирован институт посредников-маклеров, отвечавших за учет векселей. Вместо этого при отделениях Госбанка на местах были созданы учетно-ссудные комитеты (по французскому образцу), состоявшие из банковских служащих и представителей купечества. Решения в комитетах принимались большинством голосов. Ламанский был автором первых инструкций, устанавливавших условия и порядок совершения основных банковских операций. Он ввел принцип единства кассы. Опять же по французскому образцу, но с учетом российских реалий для получения кредита в банке нужно было представить подписи двух поручителей — известных купцов (во Франции — трех). Была введена ранее не существовавшая в России чековая система, создана новая школа бухгалтеров, введены европейские правила счетоводства, в отчетности Государственного банка стала использоваться двойная бухгалтерия (деление на актив и пассив).

Первым управляющим Государственным банком был назначен барон Александр фон Штиглиц. Ламанский в своих мемуарах отмечал: «…заведование всеми внутренними распорядками банка он предоставил мне и не вмешивался ни в назначение лиц, ни в форму книг, счетов и т. д.»

Общество взаимного кредита

Здание Санкт-Петербургского общества взаимного кредита (на фото справа)

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Здание Санкт-Петербургского общества взаимного кредита (на фото справа)

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Ликвидация старых кредитных учреждений способствовала возникновению в России денежного рынка. Для консолидации части вкладов этих учреждений были выпущены пятипроцентные банковские билеты, покупка и продажа которых осуществлялась между частными лицами по свободной цене. Крестьянская реформа 1861 года потребовала выпуска большого количества ценных бумаг. Ламанский в своих мемуарах пишет: «Не прошло и десяти лет со времени преобразования кредитных учреждений, как финансовую и денежную Россию было не узнать. Весь народ, даже и неграмотные, усвоили себе понятие о процентных бумагах, свободно обращающихся на биржах, о разных акциях, облигациях и т. д.».

В 1864 и 1866 годах были выпущены два внутренних выигрышных займа на 100 млн руб. каждый, предназначенные для уплаты Государственным казначейством долгов Государственному банку.

Бурно развивающаяся промышленность, строительство железных дорог, торговля нуждались в краткосрочных кредитах. Но Государственный банк выдавал ссуды в основном под залог правительственных или гарантированных правительством ценных бумаг.

Сложившаяся ситуация способствовала возникновению частных кредитных учреждений. Первым из них стало Санкт-Петербургское общество взаимного кредита.

В середине мая 1862 года на Апраксином и Щукином рынках в Санкт-Петербурге случился пожар. Пострадали представители всех слоев торгового сословия. Тысячи людей лишились источника заработка. Государственный банк пришел на помощь погорельцам — им было выделено в общей сложности 300 тыс. руб.— после того, как по инициативе Ламанского банк повысил учетную норму на 0,5% с операции.

Вспомнив, как с крупными коммерческими потрясениями справлялись в Бельгии и Франции, Ламанский пришел к заключению, что в данной ситуации может помочь система взаимного кредита. Инициативу поддержал недавно назначенный министром финансов Михаил Рейтерн.

Ламанский начал действовать. Он написал брошюру о взаимном кредите, стал читать лекции на эту тему, чтобы заинтересовать купцов, подготовил устав общества (по бельгийскому образцу).

17 марта 1864 года Санкт-Петербургское общество взаимного кредита начало действовать. Первоначально в его состав вошли 300 человек. Каждый участник делал взнос — от 30 до 5 тыс. руб. Составился первоначальный капитал в 14 тыс. руб. Помещение обществу предоставил на первых порах Государственный банк.

Главной операцией общества был учет векселей под обеспечение всего общества. Векселя на мелкие суммы, гарантированные всем обществом, с подписями двух лиц, обязывающихся по векселю, воспринимались как обеспеченные к уплате. Мелкие торговцы, принимая товары, выдавали векселя на месяц, два, три. Эти векселя могли немедленно представляться к учету в обществе. Векселя членов общества за подписью правления передавались к учету в Государственный банк. Банк за это взимал на полпроцента ниже действовавшей учетной нормы. Сначала разница покрывалась за счет других клиентов, пользовавшихся в банке вексельным кредитом, потом, по настоянию Ламанского, банк стал покрывать эту разницу из своих прибылей.

Первый операционный год был закончен с прибылью в 7% с оборотного капитала. Успех способствовал росту числа членов общества и размера оборотов. Те, кто не нуждался в кредите, вносили в кассу общества крупные суммы на текущий счет под 3–4% годовых. Возникающие новые банки и компании производили подписки на свои акции и облигации через общество.

Ламанский с гордостью утверждал, что постройка некоторых железных дорог не состоялась бы без поддержки со стороны общества взаимного кредита.

Успехи общества привлекали в его ряды новых членов. За первый год добавилось 269 новых членов. Рос капитал, росли годовые прибыли. На третий год существования общества они составили 15% на внесенный капитал, затем продолжали расти — 20%, 25%, 30%. В правление общества входили пять человек. Они получали вознаграждение в размере 15% прибыли общества, которое делили между собой. За первый год работы размер их вознаграждения составлял около 400 руб. на каждого. За четвертый год — уже по 7 тыс. руб., за пятый год — 12 тыс. руб., позднее размер вознаграждения достиг 27 тыс. руб. в год, причем сами члены правления приняли решение снизить его размер до 10% от прибыли общества.

В 1869 году размеры оборота по кассе общества достигали 1,07 млрд руб. Дальше они стали снижаться. Связано это было с тем, что к тому времени появилось много новых частных кредитных учреждений.

Больше банков, хороших и разных

Бурному железнодорожному строительству очень способствовали кредиты от коммерческих банков

Фото: РГАКФД / Росинформ, Коммерсантъ

Бурному железнодорожному строительству очень способствовали кредиты от коммерческих банков

Фото: РГАКФД / Росинформ, Коммерсантъ

Еще в 1859 году Ламанский в своем плане преобразования банковской системы предлагал создать сеть банковских контор и отделений в разных областях Российской империи. Тогда предложение не было воплощено в жизнь. В 1863 году, уже в должности товарища управляющего Государственным банком, он представил этот план министру финансов Рейтерну. 20 декабря 1863 года (1 января 1864 года) император Александр II подписал указ «О разрешении открывать отделения Государственного банка в разных городах империи». В июне 1864 года открылись 12 таких отделений: Астраханское, Владимирское, Воронежское, Екатеринославское, Казанское, Кишиневское, Пензенское, Рязанское, Самарское, Саратовское, Тамбовское и Ярославское. К 1881 году число контор и отделений Государственного банка достигло 55. Расширение филиальной сети способствовало привлечению капиталов провинциального купечества.

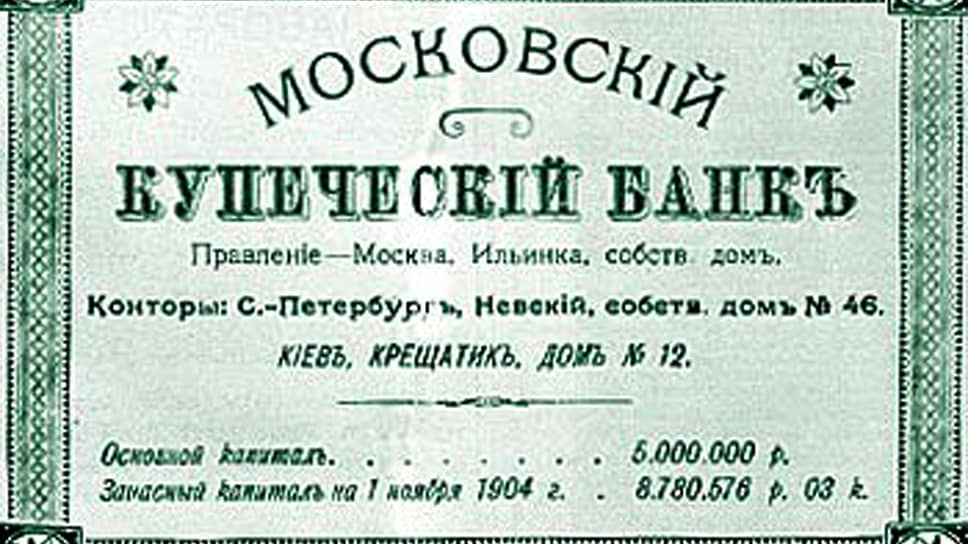

В том же 1864 году был основан Санкт-Петербургский частный коммерческий банк — первый в России паевой (акционерный) коммерческий банк. В 1866 году возник Московский купеческий банк. Если в течение пяти лет (1864–1868) было организовано шесть таких банков, то затем начался настоящий банковский бум — с 1869 по 1873 год возникло 33 акционерных коммерческих банка. Уставы всех коммерческих банков (кроме самого первого) составлялись при участии Евгения Ламанского. Он также был пайщиком Московского купеческого банка (не самым крупным, в отличие от своего начальника, Александра фон Штиглица, владевшего паями на 100 тыс. руб.). Одним из главных направлений деятельности коммерческих банков было кредитование бурно развернувшегося железнодорожного строительства.

Евгений Ламанский был пайщиком Московского купеческого банка, второго по счету коммерческого банка, появившегося в Российской империи

Евгений Ламанский был пайщиком Московского купеческого банка, второго по счету коммерческого банка, появившегося в Российской империи

В 1866 году барон фон Штиглиц покинул свой пост. Евгений Ламанский был назначен сначала исполняющим обязанности управляющего, а в 1867 году возглавил Госбанк и проработал на должности управляющего до 1881 года.

В работе историка Александра Бугрова «Е. И. Ламанский и Государственный банк» приводятся следующие цифры, характеризующие рост кредитных операций в период работы Ламанского в Госбанке. В 1860 году выдачи по учету и ссудам составили 84,4 млн руб. (в Коммерческом банке в 1855–1858 годах они были в среднем почти вчетверо меньше — 22,5 млн руб.). В год назначения Ламанского управляющим Государственным банком годовые выдачи достигли 214 млн руб., в середине 1870-х годов они увеличились более чем втрое. За первые 20 лет работы Государственного банка, основная часть которых пришлась на управление Ламанского, объем кредитных операций увеличился в шесть раз.

В 1871 году был учрежден Русский для внешней торговли банк. Ведущие банковские дома России создали его с целью облегчить русским купцам возможность кредитоваться за границей. Чтобы ни у кого из участников не было преимущества, место председателя правления предложили занять управляющему Государственным банком. Евгений Ламанский проработал в этой должности до 1874 года.

В 1873 году в Санкт-Петербурге прошел созванный по инициативе Евгения Ламанского первый съезд представителей акционерных банков коммерческого кредита. На съезде был принят проект обязательной формы для публикуемых ежемесячно банковских балансов.

С 1875 по 1901 год Ламанский был председателем совета Волжско-Камского коммерческого банка.

После выхода в отставку Евгений Ламанский занимался общественной деятельностью, читал лекции, писал статьи. Он скончался в 1902 году.

В 2015 году Банк России к 190-летию со дня рождения Евгения Ламанского опубликовал двухтомник, в котором статьи, воспоминания и письма великого российского финансиста.