Кто считает себя средним классом

Поинтересовались «Деньги» и исследователи Superjob

В конце мая Госдума представила свои рекомендации правительству по новой схеме налогообложения, предложив внимательно отнестись к среднему классу. «Средний класс, который сегодня только встает на ноги. Это врачи, учителя, представители малого бизнеса. Ему надо помогать. Основная нагрузка должна лечь на богатых»,— отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, подписывая документ. Накануне по заказу «Денег» Исследовательский центр портала Superjob опросил россиян, кого они считают представителями «среднего класса».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

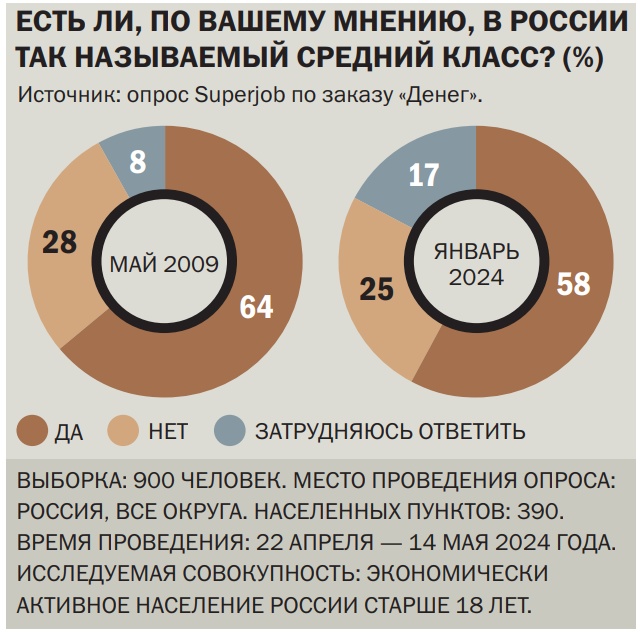

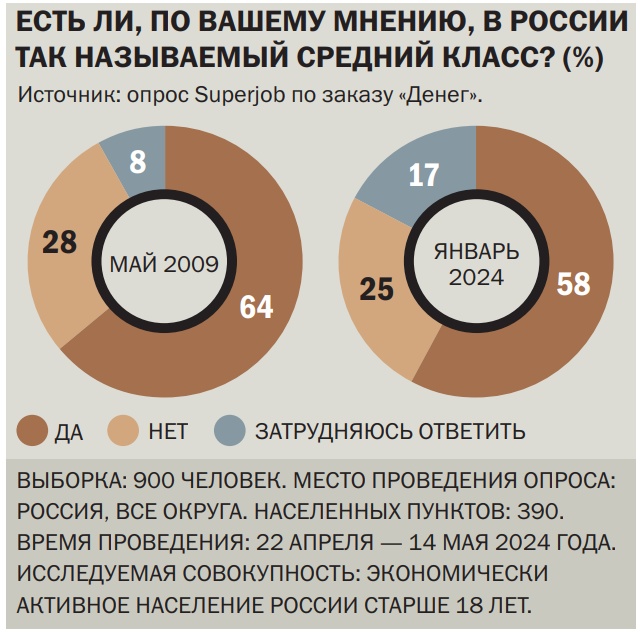

В средний класс верят в России далеко не все, выяснили аналитики Исследовательского центра Superjob, по заказу «Денег» опросив с 22 апреля по 14 мая 900 экономически активных россиян старше 18 лет из 390 населенных пунктов всех федеральных округов страны. Только 6 из 10 (57%) респондентов считают, что в России в принципе существует средний класс, хотя 15 лет назад так считали почти две трети респондентов (64%). Сегодня чаще верят в средний класс женщины (65%), представители среднего возраста (60%) и люди с невысоким доходом (61%). Реже всего в существование среднего класса верят мужчины (53%) с высокой зарплатой от 100 тыс. руб. в месяц (50%) старшего возраста (55%).

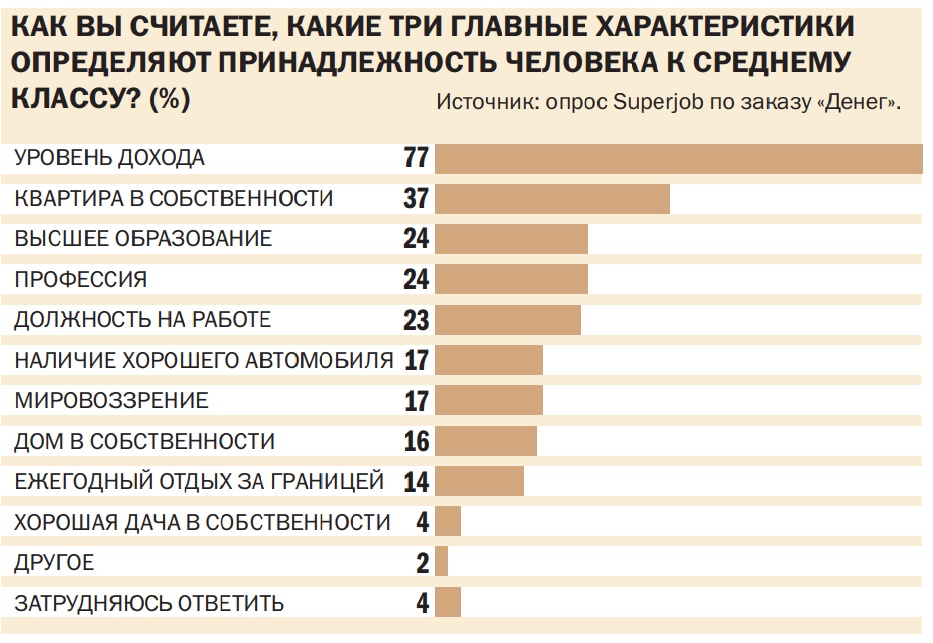

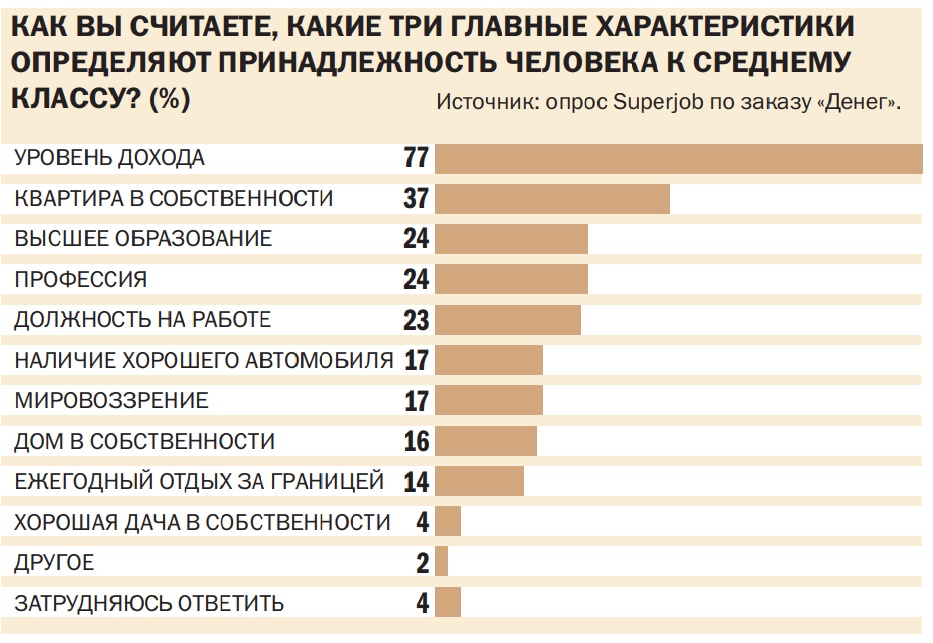

Главными критерием принадлежности к среднему классу большинство респондентов Superjob считают уровень дохода. Судя по опросу, представители среднего класса должны получать порядка 150 тыс. руб. в месяц. Мнения мужчин и женщин расходятся: мужчины полагают, что доход должен быть порядка 170 тыс. руб., тогда как женщины считают, что достаточно и 130 тыс. Респонденты с окладом свыше 100 тыс. руб. полагают, что средний класс должен зарабатывать 180 тыс. руб. в месяц, тогда как люди с невысоким заработком считают, что так можно называть и людей с доходом в 120 тыс. руб.

Кроме высоких окладов, по мнению россиян, представитель среднего класса должен иметь квартиру или дом в собственности, обладать высшим образованием и профессией, работать на значительной должности и иметь автомобиль.

Из истории среднего класса

Изобретение понятия «средний класс» приписывают Еврипиду, который приблизительно в 420 г. до н. э. использовал в своей трагедии «Умоляющие» определение людей, не принадлежащим к богатым и к беднякам. Аристотель обращался к подобному же определению, размышляя об обществе. На его взгляд, государство, состоящее из «средних людей», имело бы наилучший государственный строй, поскольку там бедняки не покушались бы на добро богатых.

В XX веке появилось множество теорий принадлежности к «среднему классу» не только в зависимости от уровня дохода, владения недвижимостью и характера потребления, но и в связи с уровнем образования и социальным статусом в обществе.

В зависимости от подходов число представителей «среднего класса» в различных исследованиях сегодня сильно различается. По одной из теорий, к среднему классу относят некое «материально удовлетворенное большинство». Так, согласно широко известному исследованию швейцарского банка Credit Suisse, в 2015 году в мире насчитывалось 664 млн представителей среднего класса, которые составляли 14% взрослого населения планеты, их активы в совокупности оценивались в 32% мировых. В Австралии к среднему классу банк причислял 66% населения, в Италии, Британии и Японии — свыше 55%, в США — 38%, в Китае — 11%, в России — 4,1%.

По определению Всемирного банка, к среднему классу принадлежат домохозяйства, чей уровень потребления в полтора раза превышает уровень бедности в стране. Опираясь на методологию Всемирного банка, президент России Владимир Путин в 2020 году предположил, что в России к среднему классу можно отнести 70% граждан.

В России изучением среднего класса занимаются различные организации, среди которых Центр стратификационных исследований Института социальной политики ВШЭ, «РИА Рейтинг», «Сбер». Первое же в России большое исследование, благодаря которому в стране и вошло в обиход понятие среднего класса, принадлежит исследователям «Ромира», «Комкона» и журнала «Эксперт», выпустившим в начале 2000-х годов труд, где подводился некий итог общественных перемен 90-х, подробно описывались не только материальные и социальные параметры нового класса, но и особенности его потребительского поведения.

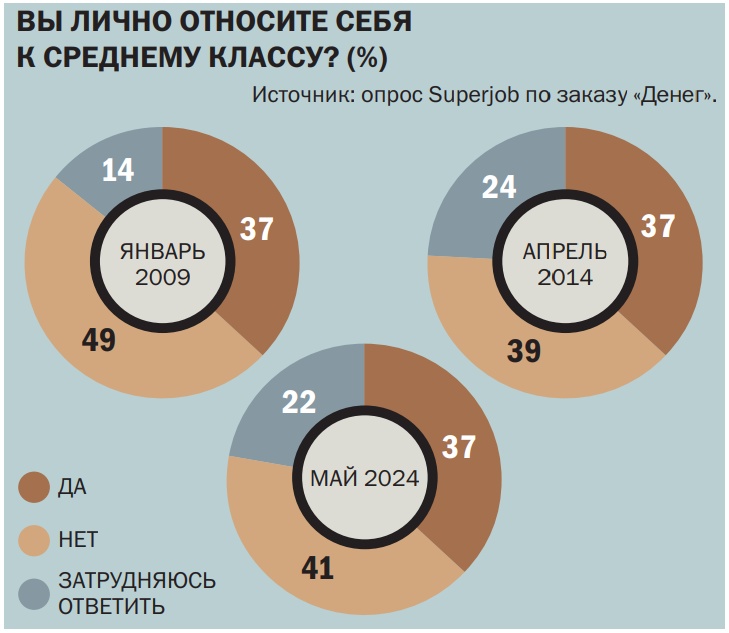

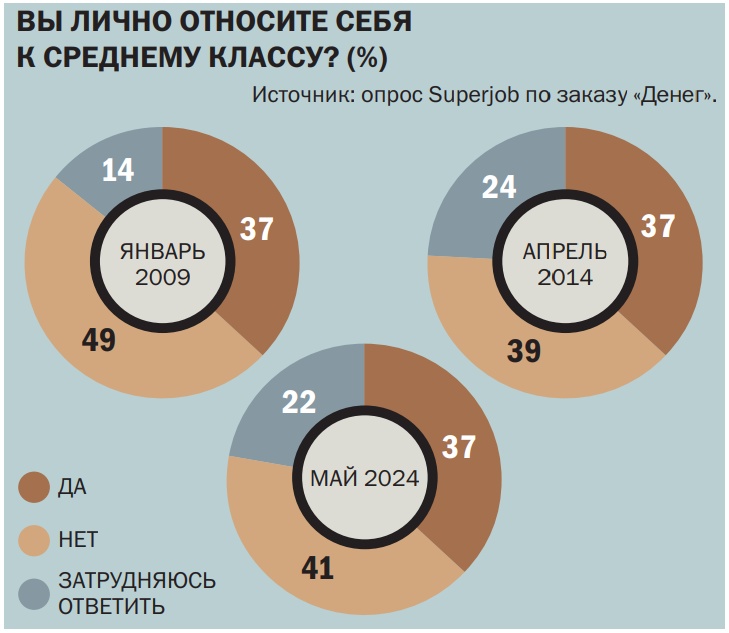

Судя по опросу, как и 15 лет назад, причисляет себя к среднему классу каждый третий (37%) респондент (или двое из трех, кто сегодня верит в средний класс). Причем женщины считают себя средним классом гораздо чаще мужчин (45% против 32% соответственно). Люди среднего возраста (35–44 года) — чаще молодежи и тех, кому за 45.

Исследователи отмечают, что количество уверенных в существовании российского среднего класса и причисляющих себя к нему среди россиян с высшим и средним профессиональным образованием отличается незначительно. Однако выпускники вузов значительно чаще уверяли, что представитель среднего класса обязан иметь высшее образование и отдыхать за границей, а выпускники колледжей чаще считают, что нужно иметь профессию и обладать хорошим автомобилем.

Есть ли в России средний класс

Есть ли средний класс в России? Нет ли среднего класса в России? Как ответил бы герой знаменитого советского фильма — науке это не известно. Действительно, более 30 лет ученые социологи и экономисты пытаются измерить средний класс, но к однозначным выводам до сих пор никто прийти не может.

Президент исследовательского холдинга РОМИР Андрей Милехин

Фото: Из личного архива

Президент исследовательского холдинга РОМИР Андрей Милехин

Фото: Из личного архива

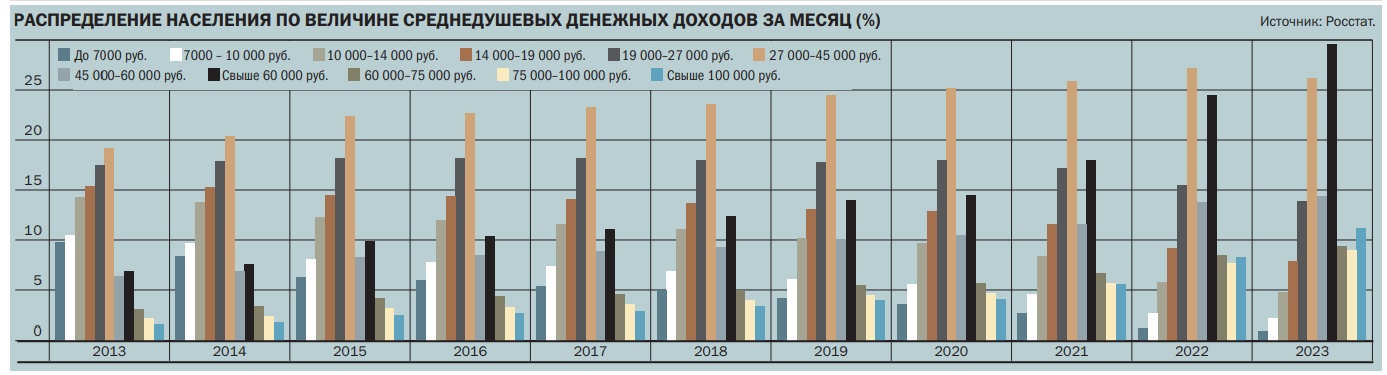

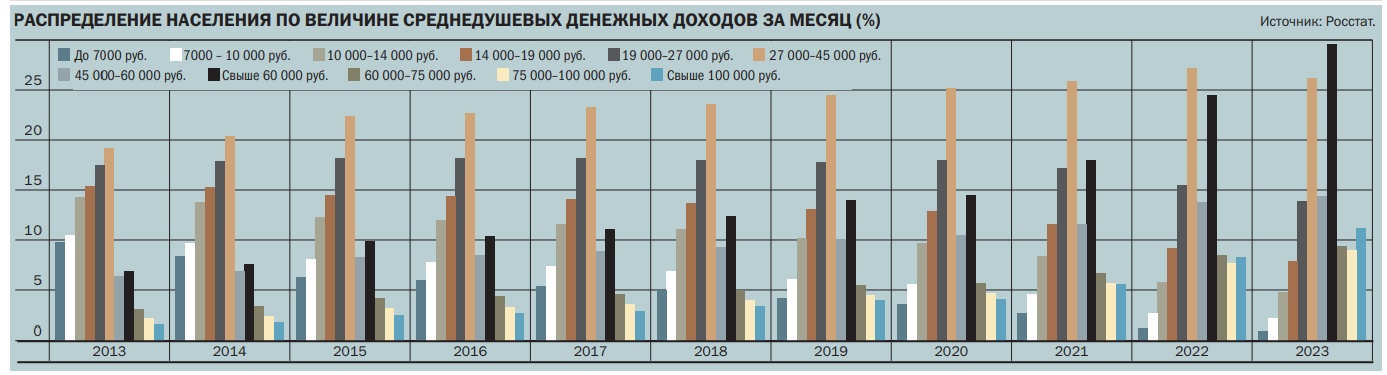

С начала нулевых возглавляемый мною РОМИР совместно с журналом «Эксперт» и Игорем Березиным вели многоволновый проект по исследованию среднего класса. Цифра гуляла в районе 25% и упорно не росла. В это же время другие попытки измерений, в том числе последних лет, показывали величины среднего класса от 11% до 38%.

Логично предположить, что данные разнятся из-за измерительных методик — «как» считают. На мой же взгляд, первопричина разночтений кроется в том, «что» или, точнее, «кого» исследователи пытаются посчитать.

За 30 лет существования новой России мы потеряли язык социогуманитарной науки. К сожалению, различные методички, которые писались на западные гранты, и переведенные учебники достаточно слабо отражают нашу уникальную и специфическую российскую реальность. Социальная психология как наука вымылась до состояния клинического консультирования. Хотя именно она должна была бы изучать большие и малые социальные группы. Экономоцентричный подход зашел в окончательный тупик. И не только в России.

Говоря о среднем классе, что мы подразумеваем? Если средний класс в западном обществе — это класс, который имеет имущество, это класс, который стабилизирует общество (заметим, что, судя по последнему веку потрясений, не очень успешно), то у нас совершенно другая история и культура. В Европе уже в Средние века частная собственность представлялась в виде удела, земли, которую оберегали, охраняли, что, соответственно, прописывалось в виде всевозможных имущественных правовых актов.

В России же, как говорил профессор Гарвардского университета, русист и историк Ричард Пайпс, нет уважения к частной собственности. Откуда ей взяться при таком обилии недр и просторов на фоне того, что сами крепостные были собственностью. Но это его точка зрения, не будем дискутировать о различных статусах крепостных и рабов на «цивилизованном» Западе.

Может, подсечно-огневое земледелие, которое дольше других применялось русскими первопроходцами, и позволяло им расширять пределы на глобальный Юг и Восток, создавая свои формы общинности и структуры власти?

Может, пора задуматься о реальных критериях цивилизованности? Почему семь штанов и три авто круче семи детей и многопоколенческой семьи?

Как тут не вспомнить доклад комиссии Джозефа Стиглица, выполненный в 2009 году по заказу Саркози. В нем доходчиво было показано, что рост ВВП зачастую дает обратную корреляцию с индексом счастья, что социальное государство макроэкономическими показателями не измерить. Важнее оценивать благополучие и самочувствие домохозяйств, страшно сказать, семей! Дорого они поплатились за такие сомнения, как и Доминик Стросс-Кан, Муаммар Каддафи или кто там еще засомневался.

Попытки найти средний класс в прослойке между очень бедными и очень богатыми крайне сомнительны.

Как же общество всеобщего благополучия? Опять же, возникает вопрос, где проходит черта бедности и богатства? Целесообразно ли считать уровень благосостояния от МРОТ, медианных зарплат в регионах или от доли ВВП на душу населения? Здесь, кстати, вспомним еще раз Стиглица.

На мой взгляд, если мерить реально, для России оптимально брать за единицу измерения домохозяйство как первичную социальную ячейку общества. Мы исконно общинное государство. Нам в одиночку не выжить — в нашем климате, на наших просторах, в зоне рискованного земледелия, на границах тайги и степей. Да и продолжение жизни, рождение и воспитание детей может идти только в большой кровно-соседской семье.

Потому что прежде чем что-то считать, необходимо разобраться с основополагающими понятиями и определиться, чего мы хотим. А хотим мы справедливого общества, благосостояния большинства, политической стабильности, демографического роста! Среднее в данном контексте тогда вообще теряет смысл.

И нужно ли нам это среднее в нашей огромной и разнообразной стране?