Небо в дерьмовых алмазах

Как Кристоф Бюхель издевается над художественными институциями

Швейцарский художник Кристоф Бюхель занимается критикой системы искусства. Кто этим только не занимается, но критика Бюхеля отличается абсолютной безжалостностью по отношению к искусству — и к самому себе как его части. О примерах его злой иронии, в частности выставке «Monte di Pieta», идущей сейчас в Фонде Prada в Венеции, рассказывает Анна Толстова.

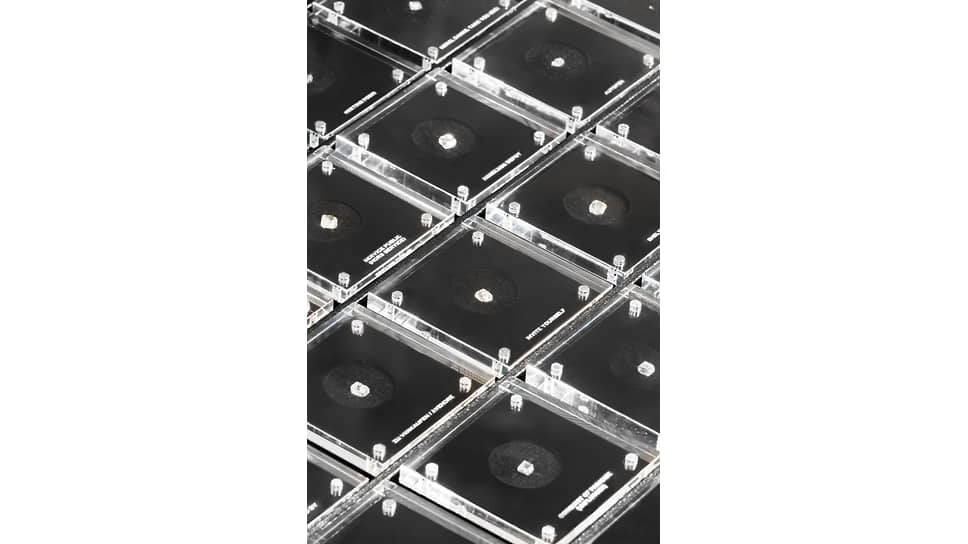

Выставка «Monte di Pieta» в Фонде Prada в Венеции, 2024

Фото: Marco Cappelletti / Fondazione Prada

Выставка «Monte di Pieta» в Фонде Prada в Венеции, 2024

Фото: Marco Cappelletti / Fondazione Prada

«Швейцарец делает алмазы из собственного дерьма» — такими могли бы быть заголовки таблоидов, если бы они писали про Кристофа Бюхеля. Но про Бюхеля не пишет желтая пресса — ее с успехом заменяет профессиональная критика, в связи с Бюхелем пишущая исключительно про скандалы и провокации. Пара внятных статей, пара выставочных каталогов, одно-единственное интервью. Ни толковой биографии, ни приличных фотографий — тот пузатый очкарик, чье фото появляется в рейтинге ста наиболее влиятельных людей в искусстве ArtReview за 2011 год,— это черт знает кто, а не Бюхель, который до сих пор, в свои почти что шестьдесят, хорош собой, моложав и вполне мог бы украсить обложку какого-нибудь гламурного арт-журнала, если бы не избегал журналистского внимания всеми силами. Это, возможно, единственный пример из мира современного искусства, когда художник, снискавший славу главного скандалиста и провокатора, не сделался героем светской хроники.

Собственно, дерьма в алмазах Бюхеля не так уж и много. Проект «Производитель алмазов» был начат в 2020 году. Технически им занимается швейцарская фирма Algordanza, которая придумала инновационный способ похорон и коммеморации: из пепла, оставшегося после кремации, изготавливают искусственные алмазы — вы можете хранить камешек из любимой бабушки в письменном столе, а можете вставить в колечко, носить на руке и всем показывать. Бюхель делает алмазы из собственных творений: его работы сжигают, к ним добавляют ДНК, выделенную из экскрементов художника, и в лабораторных условиях выращивают алмазы из полученного сырья. Все, что Бюхель еще не успел продать музеям и коллекционерам, должно обратиться в алмазную кладовую. В полном соответствии с расхожими романтическими мифами — о гениях, сжигающих свои шедевры, о том, что художник равен своим произведениям, писанным не иначе как кровью. Дерьмо — это кровь художника в переводе на дадаистский. В конце концов, Швейцария — родина дада. И не то чтобы родина, но по крайней мере символ капитализма.

Чемоданчик с алмазами, разумеется, выставлен на «Monte di Pieta» в отдельной витрине, неподалеку от витрины, где выставлены консервные банки с «Дерьмом художника» другого мастера провокации, Пьеро Мандзони. «Дерьмо уже было у Мандзони! Алмазы уже были у Хёрста!» — должен закричать (и кричит) критик, радуя Бюхеля, намеренно неоригинального: ведь оригинальность — еще один романтический миф. Однако вопрос, что же на самом деле, помимо романтических мифов, сжигает Бюхель, остается. Что бы он ни сжигал в физическом смысле — свои детские рисунки, студенческие работы, мультипли, книги,— все это в любом случае будет менее ценно, чем алмазы, но не потому, что алмазы дороже по себестоимости. Дорог сам жест, сообщающий алмазам добавленную стоимость.

Поскольку интервью Бюхель не дает, любой вправе сам вербализировать этот жест: все акты самосожжения лишь множат сущности и капитализацию, рукописи не горят, второй том «Мертвых душ» зачитан до дыр, искусство — феникс, единственный способ уничтожить его — перестать им заниматься, а если художник не готов, то алмазы честнее горстки пепла — как memento mori, напоминающее о бренности попыток разрушить бессмертную систему. Оппортунистская институциональная критика в форме алмазов: во-первых, это красиво, во-вторых — цинично, в-третьих — честно.

Помимо провокационных жестов Бюхель успешно продает системе искусства иммерсивные инсталляции, которые тоже, в сущности, являются провокационными жестами. Провокация состоит не только в том, что «белые кубы» музеев, выставочных залов и галерей превращаются в мусорные полигоны, захламленные склады, сомнительные лавочки, бомжатники, лагеря беженцев, бордели и свингер-клубы, где вернисажная публика должна ползать и лазить, пачкая свои дрисваннотены и ломая каблуки манолоблаников. Иногда эти театральные сцены устроены как реальные среды обитания, и тогда вернисажная публика сталкивается с реальными беженцами или трудовыми мигрантами. Режиссура пространства в бюхелевских инсталляциях достигает фантастической правдоподобности, как будто бы помещение только что покинул его обитатель, вполне реалистичный, в отличие от кабаковских, персонаж, тот, кто вечно что-то изобретал, или тот, кто никогда ничего не доводил до конца. Но такая режиссура требует колоссальных финансовых затрат и создана для того, чтобы испытывать терпение институции.

Перфекционист Бюхель знаменит своим талантом выходить за рамки бюджета и дедлайна — в середине 2000-х он, например, два года судился с Массачусетским музеем современного искусства (MASS MoCA) из-за «Тренировочной площадки для демократии», которая должна была стать его самой большой инсталляцией и которую он, превысив выставочный бюджет в два раза, не доделал, а музей, вопреки воле художника, собирался выставить как законченное произведение (в связи с этим громким процессом юридической литературы о Бюхеле больше, чем искусствоведческой). Инсталляция должна была воспроизводить реальность, воспроизводящую реальность: Бюхель собирался воссоздать один из типичных полигонов в виде условного ближневосточного города, на которых тренировали американских солдат перед отправкой в Ирак. Музей послушно закупал все, чего бы ни пожелал художник, вплоть до нефтетанкера и обезвреженных авиабомб, но сломался, когда потребовалось реконструировать подземное убежище Саддама Хусейна: «Тренировочная площадка для демократии» и так сожрала треть годового финансирования MASS MoCA. Конфликт, поначалу имевший сугубо денежную природу, быстро перешел в плоскость дискуссий об авторском праве и свободе творчества, музей выиграл в суде право показывать незавершенную инсталляцию без разрешения автора, но не стал этого делать, вероятно, под влиянием общественного мнения, и хотя ни о какой политической цензуре в связи с иракской темой речи не шло, осадочек остался.

Провокационные жесты тоже часто указывают на деньги как на то, во что искусство неизбежно упирается и обращается, словно нераспроданные работы Бюхеля,— в алмазы. Бюхеля приглашают участвовать в биеннале Manifesta — он продает право участия на eBay, в этом и состоит его работа (прогрессивное руководство Manifesta смиряется с выходкой художника). Бюхелю вместе с коллегой, Джанни Мотти, предлагают выставиться в только что отреставрированном цюрихском Хельмхаусе — они превращают весь бюджет выставки в ее единственный экспонат: чек на 50 тыс. швейцарских франков будет спрятан где-то в залах музея, посетители, купившие билет, получают право искать это сокровище и, найдя, присвоить себе; в тот день, когда кто-то из публики отыщет чек, экспозицию закроют, а если никому не повезет, художники заберут деньги себе, возместив расходы на ремонт — вскрытые полы и расковырянные стены (мэр Цюриха, не столь толерантный, отменяет выставку за два часа до пресс-конференции и переводит все средства в фонд помощи Дрездену, пострадавшему от наводнения). Бюхеля зовут на фестиваль Kontracom в Зальцбург, в дни которого работы художников размещаются в историческом центре города,— он тратит выделенные ему деньги на референдум среди горожан, 90% участников выступают против современного искусства, уродующего зальцбургские красоты. Но, конечно, самой удачной сценой для бюхелевских жестов всегда была Венеция.

На Венецианской биеннале 2015 года Бюхель представлял Исландию: собственного павильона у Исландии в садах биеннале нет, так что всякий раз приходится арендовать какие-то здания за пределами Джардини. Бюхель предложил арендовать церковь и устроить в ней мечеть, то есть его «Мечеть» — в полном соответствии с идеями esthetique relationnelle Николя Буррио — была бы не только красивой иммерсивной инсталляцией, но и реальной мечетью в одной из не использующихся по культовому назначению венецианских церквей, каковых немало. У Венеции давние связи с исламским миром, и с арабами, и с турками, это отражается в архитектуре и названиях, вспомнить тот же Фондако-деи-Турки на Большом канале, но мечетей в городе никогда не было, и сегодняшним мигрантам-мусульманам молиться негде — издевательски говорилось в заявке, объясняющей смысл исландского проекта для Венецианской биеннале. В подтексте тут политические дискуссии в Исландии по поводу открытия первой мечети в Рейкьявике. Мультикультурализм, проблемы интеграции, религиозная терпимость, культура как территория манифестированной толерантности — заявка была принята на ура.

В январе 2015-го исламисты расстреляли редакцию Charlie Hebdo. Церковь для мечети — Санта-Мария-ди-Вальверде при аббатстве Мизерикордия — нашли с большим трудом. Венецианские власти заговорили о террористической опасности: то ли борцы с исламистами, то ли сами исламисты могут напасть на павильон Исландии. Спустя две недели после открытия биеннале полиция закрыла «Мечеть»: протесты общественности, несоблюдение мер пожарной безопасности, незавершенный якобы процесс секуляризации храма. Венецианская биеннале особо не возражала, ведь в Джардини и Арсенале, на специально выделенной арт-территории, имелось множество других проектов о проблемах исламофобии, политическое искусство на то и нужно, чтобы поговорить об этих проблемах, не выходя в реальное политическое поле.

Зато критика, вяло выступившая в защиту Бюхеля в 2015-м, смогла обрушить на него свой праведный гнев четыре года спустя: его «Barca Nostra» стала самым заметным произведением на Венецианской биеннале 2019 года. Основной проект «Чтоб ты жил в интересные времена» был на редкость эстетским, но работ скрыто политических, говоривших о глобальных бедах, колониализме, войнах, авторитарных режимах, экологии, миграции, на нем, как и на любом глобальном фестивале современного искусства, хватало. Пройдя по залам главной выставки, биеннальная публика, преисполнившись политической сознательности, выходила из Арсенале на набережную Арсенальной гавани, где помещается кафе — оттуда, за кофе или аперолем, было лучше всего любоваться огромным рыболовецким судном в пробоинах, установленном у воды. Руина корабля, как будто бы прибывшего на ремонт, тоже смотрелась вполне эстетски, сливаясь с самым древним индустриальным пейзажем Европы. Это и был «найденный объект» Бюхеля «Barca Nostra»: судно с беженцами, затонувшее на пути к острову Лампедуза 18 апреля 2015 года, когда спаслось 28 человек, а погибло более 800, вещественное доказательство самой большой катастрофы времен миграционного кризиса в Средиземноморье. Правда, никакой информации о том, что ржавая посудина — часть экспозиции биеннале, не было, и по мере того как социальные сети заполнялись эффектными селфи на фоне плавучего гроба, журналисты распалялись: цинизм, общество спектакля, паразитирование на жертвах, обесценивание смерти и памяти.

Жест Бюхеля если что и обесценивал, так критическое искусство со всей его политической озабоченностью и социальной ответственностью, но и сам невольно обесценился впоследствии. Поднятое с морского дна в 2016 году судно было установлено на Сицилии, в городе-порте Аугуста, который принимает на себя самую большую волну беженцев из Африки, и немедленно сделалось яблоком раздора в итальянской политике: крайне правые, настаивавшие на ужесточении миграционных законов, были бы не прочь убрать этот памятник миграционной трагедии с глаз долой. Полагают, что Бюхель, арендовавший корабль на год для показа в Венеции, спасал его от возможного уничтожения. Все расходы на перевозку «найденного объекта» туда и обратно он взял на себя, но не смог их покрыть — суды с перевозчиками, разбирательства со страховщиками, перепалка с руководством Венецианской биеннале и властями Сицилии продолжались два года под радостное улюлюканье прессы. Сейчас злополучное судно возвращено в Аугусту и станет частью мемориального сада: идентифицирована половина погибших, их имена можно написать на кенотафах. Однако шлейф двухгодичной тяжбы до сих пор волочится за автором благородного жеста.

Деньги — лейтмотив выставки Фонда Prada «Monte di Pieta», открывшейся в дни нынешней, 60-й Венецианской биеннале. Роскошный барочный дворец Ка-Корнер-делла-Реджина, где расположено венецианское отделение Фонда Prada, превратился в гигантскую барахолку. Все на продажу: два парадных этажа, нижний и пьяно нобиле, забиты всяким хламом от пола до потолка, как будто бы это лавка старьевщика, секонд-хенд, мусорная свалка, блошиный рынок и ломбард, вместе взятые; в тайном антресольном этаже устроена тотальная инсталляция, посвященная разнообразным формам теневого бизнеса, от майнинга до сексуальных услуг; фасады палаццо облеплены рекламой каких-то сомнительных скупщиков золота. Когда-то в Ка-Корнер-делла-Реджина и правда помещался венецианский monte di pieta, нечто вроде католического ломбарда или ссудной кассы, какие возникли в позднем Средневековье. Так что проект Бюхеля — оммаж гению места, не только дворцу, но и самой Венеции, родине банковской системы и столице мирового туризма. Оммаж бесконечно остроумный, полный шуток — и в лоб, как в зале artwashing’а, где груды стиральных машин противопоставлены облаку музейных стеллажей с картинами, и более тонких.

Бродя по методично выстроенным лабиринтам из вещей, где китайский ширпотреб мешается с от-кутюрными коллекциями, а тиражные туристические картинки — с музейными шедеврами, зритель может отметить, что все выставленные здесь материальные товары имеют отношение к миру духовных ценностей и культурных развлечений: все это продается — религия, политика, протест, спорт, туризм, искусство, наука, если считать таковой искусствоведение, науку, придуманную для того, чтобы повысить цену искусства. Портрет Катерины Корнаро кисти Тициана нетрудно отыскать среди барахольного изобилия. Сложнее отличить от инсталляционного реквизита шедевры гениев современного искусства: Марсель Дюшан, Йозеф Бойс, Ив Кляйн, Энди Уорхол, Марсель Бротарс, Ричард Серра, Крис Бёрден, Эдвард Кинхольц, Робер Филью, Силду Мейрелес, Марта Минухин, Вим Дельвуа, Томас Деманд, Тистер Гейтс — все они идеально сливаются с антуражем барахолки. Вы делали мусорное искусство, борясь с коммерцией? Искусство ваше и правда не отличить от мусора, но оно дорого стоит. Вы делали антикоммерческую рекламу и выпускали антиденежные банкноты? Счета, которые вы предъявляли искусству, оплачены сторицей. Музей, гордо зовущийся архивом культурной памяти человечества, всего лишь барахолка и склад? Что ж, именно поэтому искусство лучше всего хранить в алмазах.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram