В бывшем Камерном музыкальном театре имени Покровского, недавно вошедшем в состав Большого, состоялась первая премьера сезона: оперу «Один день Ивана Денисовича» Александра Чайковского поставил Георгий Исаакян. Спектакль посвящен столетию со дня рождения Александра Солженицына, которое отмечается сегодня. Рассказывает Илья Овчинников.

Сюжет «Одного дня» воспроизведен в постановке со всей буквальностью — вплоть до ватников и арестантских номеров

Фото: Владимир Майоров / Большой театр

Камерный театр был создан Борисом Покровским в 1972 году; одним из главных событий тогда стала постановка оперы «Нос» Шостаковича, не шедшей в СССР почти полвека. В основу ее легла повесть Гоголя, что начинается со слов «Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие». В декабре года 2018 странное случилось и в Москве: в театре между Лубянкой и Кремлем поставили «Один день Ивана Денисовича», музыку написал Чайковский, дирижировал Солженицын. Правда от первого до последнего слова, хотя звучит фантасмагорически; как и новое название театра, которое не так легко написать: то ли Камерная сцена Большого театра имени Покровского, то ли Камерная сцена имени Покровского Большого театра.

То, что дирижером-постановщиком спектакля выступил сын писателя Игнат Солженицын, вдвойне символично. Именно его конфликт с режиссером Михаилом Кисляровым положил начало периоду междуцарствия в театре, переставшем в итоге существовать как самостоятельная творческая единица. К худу ли, к добру ли, судить трудно; в любом случае один из героев спектакля — оркестр театра под управлением Солженицына, давно не звучавший так уверенно. По сравнению с составом, игравшим на премьере «Одного дня» в Перми (2009), оркестр уменьшен, и смена масштаба опере на пользу: сцена на Никольской меньше пермской и ближе духу рассказа Солженицына, сила которого среди прочего в его компактности.

Иные инструменты автор заменил синтезаторами — например, арфу, чьи вопросительно-тоскливые переборы составляют один из лейтмотивов оперы. Александр Чайковский говорит об ее замысле как о «продолжении "Катерины Измайловой"», и в музыке «Одного дня» слышно влияние и Шостаковича, и композиторов его круга — Бориса Чайковского, Мечислава Вайнберга. Ближе к финалу, когда конвой ищет «молдавана», слышатся отголоски «Рапсодии на молдавские темы» Вайнберга, неизбежны ассоциации и с его оперой «Пассажирка». Премьера «Одного дня» в Перми (режиссером там был также Георгий Исаакян, он же соавтор либретто) состоялась до постановки «Пассажирки» в Брегенце и ее триумфального шествия по миру, хотя и после ее премьеры в Москве (2006). Так или иначе «Пассажирка», знаковая опера о лагере смерти и исторической памяти, присутствует в поле зрения авторов «Одного дня», особенно теперь, когда ее дважды поставили в России.

Два сезона назад, когда в Москве были показаны обе «Пассажирки», стало ясно: «лобовые» сценические решения — с колючей проволокой и зловещими эсэсовцами — перестают работать, а высказывания о самом важном лучше удаются, когда они обставлены символически, а не буквально. Этот прямолинейный образный ряд эксплуатировала и недавняя «Фрау Шиндлер» в МАМТе, тем удивительнее, что почти через десять лет после мировой премьеры «Одного дня» Исаакян ставит во многом тот же спектакль. Художником пермского спектакля был Эрнст Гейдебрехт, московского — Алексей Вотяков; различия, разумеется, есть, но сходства заметнее.

В первую очередь прямолинейность: на протяжении двух часов мы видим заключенных в ватниках и ушанках с нашитыми номерами. Их пение — у театра Покровского появился хор — безусловно, трогает, но картинка напоминает ту, что была десять лет и несколько «Пассажирок» назад: неизменна буквальная ее составляющая, едва ли стала глубже символическая.

Впрочем, вопрос не только к авторам спектакля — как воплощать Солженицына на оперной сцене. Так, в опере «В круге первом» композитор Жильбер Ами слишком буквально следует за текстом, что слушается неважно даже на благозвучном французском. В этом «Один день» выигрышнее: чего стоит блистательно решенный Чайковским «Лагерный словарь», где хор с серьезным видом разъясняет понятия «вертухай», «кум», «качать права» — впору смеяться и плакать одновременно.

Что режет слух — мысли автора об Иване Денисовиче, вложенные в уста самого героя; но и их Захар Ковалев, исполнитель сложнейшей партии Шухова, проживает и пропевает пронзительно. Эпизодическую роль Комполка превращает в трагический этюд большой силы Герман Юкавский, один из лучших артистов театра. Другой ветеран этой сцены, Алексей Мочалов, убедителен в роли Цезаря Марковича скорее драматически, чем вокально. И до слез трогает воображаемый диалог Шухова с женой (Анна Бауман). Накануне премьеры Игнат Солженицын своими руками установил на здании театра знак проекта «Последний адрес» в память о расстрелянных жителях дома. Табличка «Последнего адреса» с именем Ивана Денисовича стала и элементом афиши, украшающей фасад на Никольской; она встречает и провожает зрителей, достраивая образный ряд спектакля.

Фотогалерея

Лагерное прошлое, жизнь в эмиграции и возвращение в Россию писателя-диссидента

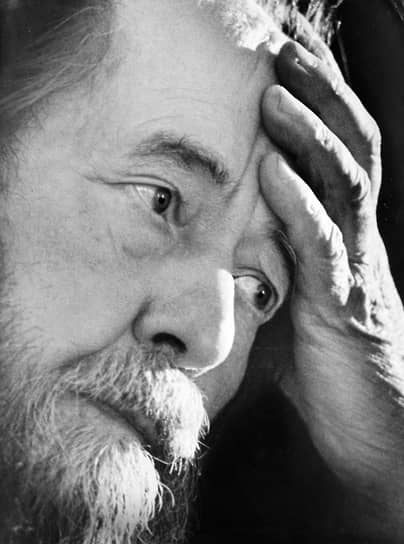

Александр Солженицын родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. Его отец, крестьянин с университетским образованием, погиб на охоте еще до рождения сына. Мать будущего писателя перевезла его в Ростов-на-Дону. Солженицын вспоминал, что детство его прошло в церковной обстановке, его водили в храм для исповеди и причащения. По свидетельству хорошо знавшего Солженицына директора библиотеки «Русское зарубежье» Виктора Москвина, впоследствии писатель никогда не снимал нательный крестик, даже если этого требовало тюремное или лагерное начальство

Фото: AP / Bernhard Frye

В 1936 году Александр Солженицын поступил на физмат Ростовского госуниверситета — отличник, сталинский стипендиат, помимо физики и математики самостоятельно углубившийся в дебри истории и марксизма-ленинизма. В 1939 году поступил еще и на заочное отделение литературного факультета МИФЛИ

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Войну Солженицын прошел от начала до конца: был мобилизован в октябре 1941 года рядовым, весной 1942-го направлен в артиллерийское училище, получил звание лейтенанта, служил командиром батареи звуковой разведки. В июне 1944-го получил звание капитана. Награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды

На фото: прообразы главных героев романа «В круге первом» друзья Солженицына по университету: Лев Рубин — диссидент Лев Копелев (слева), Дмитрий Сологдин — инженер и философ Дмитрий Панин (справа)

Фото: AP

На фронте Солженицын много писал и на литературные произведения, отправленные на рецензию в Москву, получал благожелательные отклики. За эпистолярные в феврале 1945 года был арестован (писал другу, Николаю Виткевичу, что «искажение ленинизма», последовательно проводимое Сталиным, мучило его) и приговорен к восьми годам исправительно-трудовых лагерей. Солженицын отсидел в лагерях всех мастей, в Бутырке, «раковом корпусе» в лазарете. В феврале 1956 года его реабилитировали

Фото: из личного архива семьи А. И. Солженицына

Сразу после возвращения еще не реабилитированный Александр Солженицын год жил и работал в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. Он преподавал математику в сельской школе, в деревне Мильцево арендовал комнату у местной жительницы Матрены Захаровой. В свободное время путешествовал по Кавказу, Крыму

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

18 ноября 1962 года в журнале «Новый мир» появилась повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Вечером 19 ноября около 2 тыс. экземпляров журнала завезли в Большой Кремлевский дворец, где проходил расширенный пленум ЦК КПСС. По-видимому, негласные информаторы сообщили Хрущеву о царящих в кулуарах «мнениях» и «настроениях» участников пленума об этой повести. Вероятно, эти комментарии были настолько неоднозначными, что Хрущев решился объяснить постановление президиума ЦК опубликовать повесть Солженицына: «Говорят: может быть, это смягчить? Тогда что остается? Это смягчить, это убрать, тогда ничего и не останется. Почему это делают? Это издержки, это родовое пятно сталинского периода»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

После «Одного дня Ивана Денисовича» вышли «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка». Но гармония с властью не продлилась: Ленинскую премию так и не дали, «В круге первом» печатать запретили, а с приходом к власти Брежнева легальная деятельность писателя в СССР была практически окончена

На фото: Александр Солженицын с сыновьями Ермолаем и Игнатом и женой Натальей

Фото: AP / Heinz Ducklau

После этого Солженицын писал открытые письма, выступал с обличительными речами, давал интервью иностранцам, отправлял рукописи за границу, распространял тексты самиздатом. В 1970 году он был удостоен Нобелевской премии «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы», «Архипелаг ГУЛАГ» вышел на Западе. 12 февраля 1974 года Солженицын был арестован и обвинен в измене родине, лишен советского гражданства и на следующий день выслан из СССР

На фото: Александр Солженицын в Германии

Фото: AP

Новая российская власть вспомнила об Александре Солженицыне в начале 1990-х — было восстановлено его российское гражданство, в 1990 году он стал лауреатом Госпремии за «Архипелаг ГУЛАГ», а в мае 1994-го вернулся на родину. «75-летний писатель, высланный из страны, автор "Архипелага ГУЛАГа", который навсегда останется в истории литературы, нобелевский лауреат, он возвращается после 20-летней эмиграции, полный сил и надежд»,— сообщалось в журнале «Огонек». Журнал описывал ажиотаж, возникший в связи с прилетом Солженицына из США на Дальний Восток, откуда он на поезде отправился в столицу. «Во Владивостоке была жуткая давка в аэропорту с ОМОНом, гонки с преследованием на катерах, дежурство в гостиницах, где фиксировался каждый шаг по коридору, тайный от прессы поход в обычный магазин»

Фото: Алексей Щукин / ТАСС

«Я прощать никого не собираюсь, потому что я абсолютно ни на кого лично не зол. Даже когда меня посадили в тюрьму в 1945 году, так меня посадили правильно. Я действительно был против этого режима... Я говорил, что с коммунизмом жить нельзя. Но за тех, с кем я сидел, за русских пленников, преданных Советским Союзом, сперва в плен, потом на смерть в немецкие лагеря, потом в советские лагеря, за них никого не прощу»

Александр Солженицын путешествовал по стране «в двух прицепных вагонах, сопровождаемый съемочной группой ВВС, на каждой остановке встречаемый властями и народом». «Огонек» опубликовал фрагменты его выступлений перед журналистами и жителями тех мест, где он останавливался

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

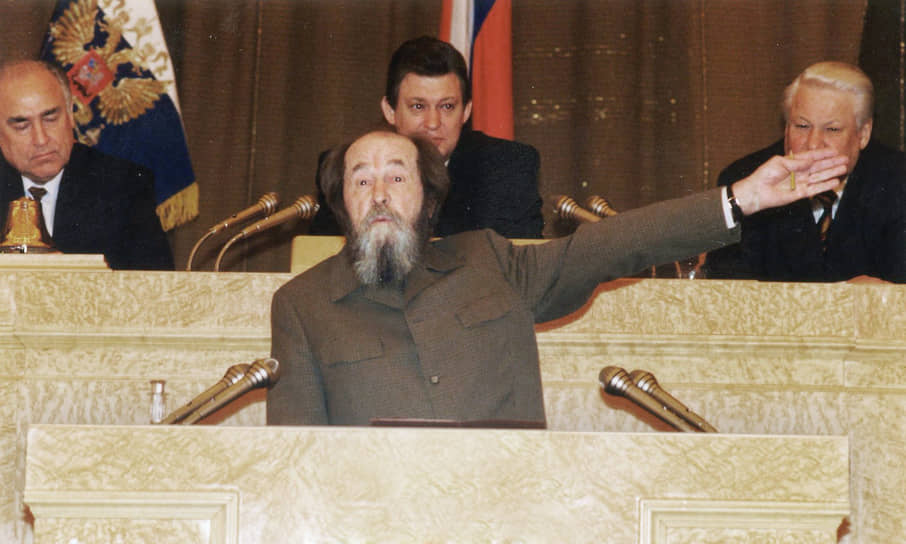

28 октября 1994 года писатель выступил перед депутатами Госдумы (на фото). По распоряжению президента Бориса Ельцина (справа) ему была подарена государственная дача «Сосновка-2» в Троице-Лыково

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

По возвращении Александра Солженицына ждало множество наград, но еще больше — отказов и резких заявлений. Писатель не изменился: все так же у него болела душа за народ и за Россию, все так же ему не нравилась власть, доведшая страну до «нынешнего гибельного состояния»

Фото: Феклистов Юрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Александр Солженицын скончался 3 августа 2008 года в своем доме в Троице-Лыкове в возрасте 89 лет. Новостные передачи по всему миру вышли в тот день с сообщением о его смерти

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев / купить фото

Александра Солженицына похоронили на кладбище Донского монастыря Москвы. Это место было выбрано самим писателем еще при жизни

На фото: тогдашний президент России Дмитрий Медведев на похоронах Александра Солженицына

Фото: Yuri Kochetkov / Pool / Reuters

В 2009 году Минобрнауки решило, что российские старшеклассники будут изучать роман «Архипелаг ГУЛАГ». Ранее в школьную программу уже попали два произведения классика — рассказ «Матренин двор» и повесть «Один день Ивана Денисовича». Ввести в школьную программу несколько уроков, посвященных творчеству Александра Солженицына, предложила вдова писателя Наталья (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак / купить фото

В декабре 2018 года на улице в Таганском районе Москвы, названной в честь писателя после его смерти, открыли памятник Александру Солженицыну. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото

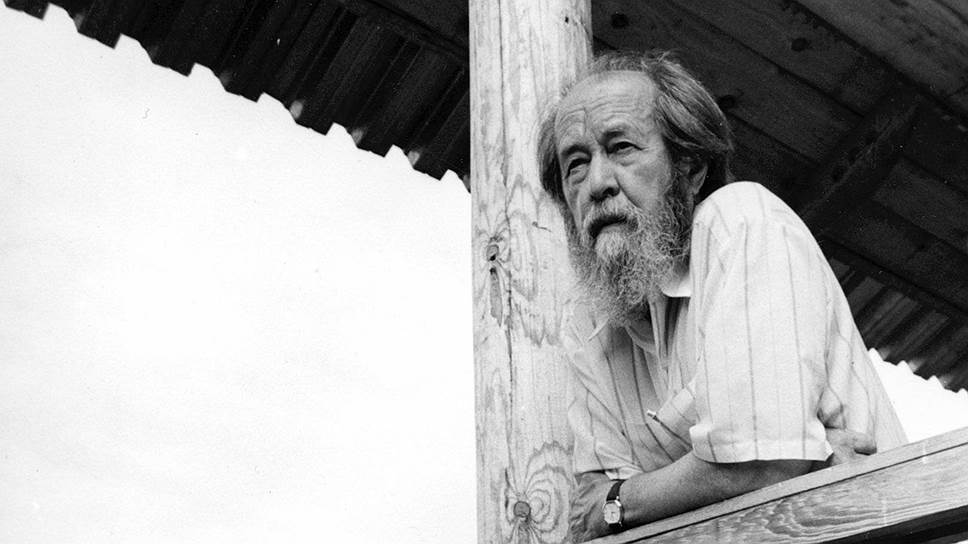

Александр Солженицын родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. Его отец, крестьянин с университетским образованием, погиб на охоте еще до рождения сына. Мать будущего писателя перевезла его в Ростов-на-Дону. Солженицын вспоминал, что детство его прошло в церковной обстановке, его водили в храм для исповеди и причащения. По свидетельству хорошо знавшего Солженицына директора библиотеки «Русское зарубежье» Виктора Москвина, впоследствии писатель никогда не снимал нательный крестик, даже если этого требовало тюремное или лагерное начальство

Фото: AP / Bernhard Frye

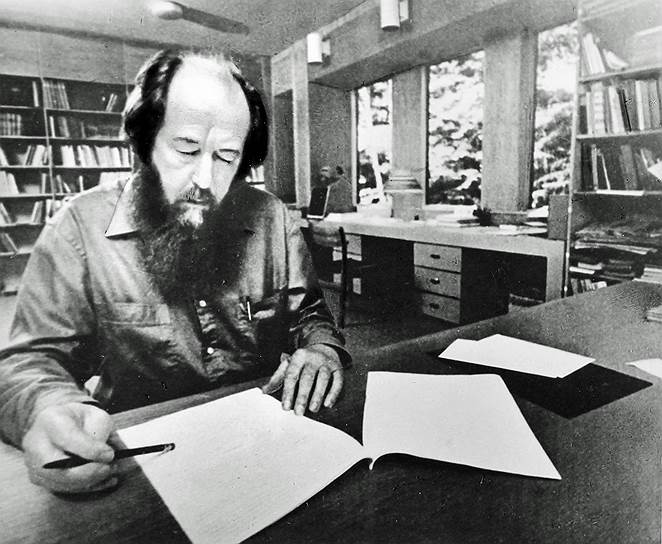

В 1936 году Александр Солженицын поступил на физмат Ростовского госуниверситета — отличник, сталинский стипендиат, помимо физики и математики самостоятельно углубившийся в дебри истории и марксизма-ленинизма. В 1939 году поступил еще и на заочное отделение литературного факультета МИФЛИ

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Войну Солженицын прошел от начала до конца: был мобилизован в октябре 1941 года рядовым, весной 1942-го направлен в артиллерийское училище, получил звание лейтенанта, служил командиром батареи звуковой разведки. В июне 1944-го получил звание капитана. Награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды

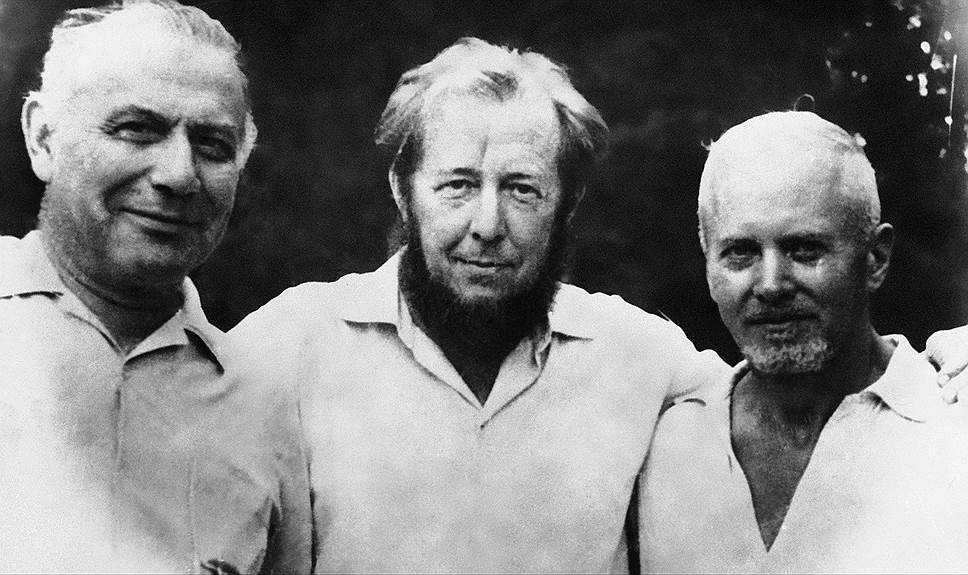

На фото: прообразы главных героев романа «В круге первом» друзья Солженицына по университету: Лев Рубин — диссидент Лев Копелев (слева), Дмитрий Сологдин — инженер и философ Дмитрий Панин (справа)

Фото: AP

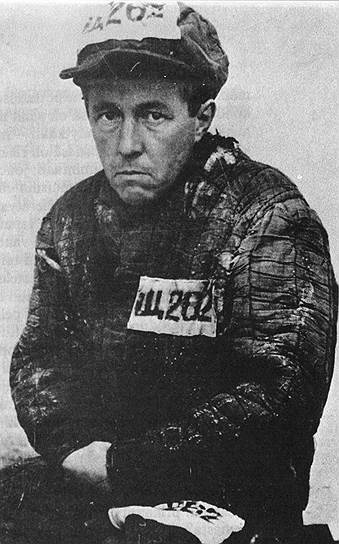

На фронте Солженицын много писал и на литературные произведения, отправленные на рецензию в Москву, получал благожелательные отклики. За эпистолярные в феврале 1945 года был арестован (писал другу, Николаю Виткевичу, что «искажение ленинизма», последовательно проводимое Сталиным, мучило его) и приговорен к восьми годам исправительно-трудовых лагерей. Солженицын отсидел в лагерях всех мастей, в Бутырке, «раковом корпусе» в лазарете. В феврале 1956 года его реабилитировали

Фото: из личного архива семьи А. И. Солженицына

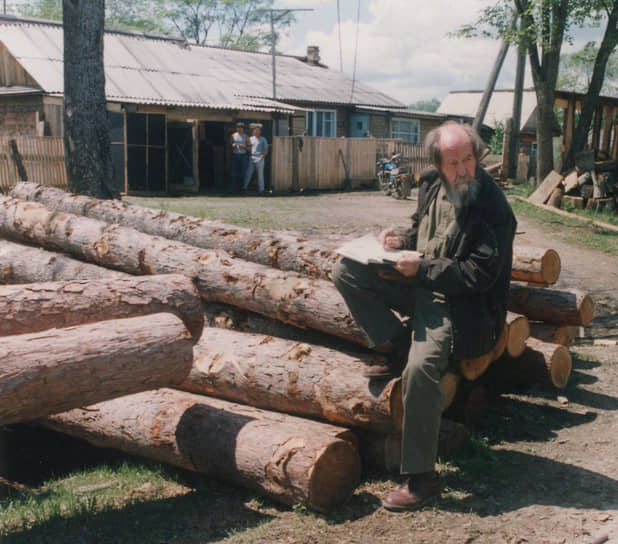

Сразу после возвращения еще не реабилитированный Александр Солженицын год жил и работал в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. Он преподавал математику в сельской школе, в деревне Мильцево арендовал комнату у местной жительницы Матрены Захаровой. В свободное время путешествовал по Кавказу, Крыму

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

18 ноября 1962 года в журнале «Новый мир» появилась повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Вечером 19 ноября около 2 тыс. экземпляров журнала завезли в Большой Кремлевский дворец, где проходил расширенный пленум ЦК КПСС. По-видимому, негласные информаторы сообщили Хрущеву о царящих в кулуарах «мнениях» и «настроениях» участников пленума об этой повести. Вероятно, эти комментарии были настолько неоднозначными, что Хрущев решился объяснить постановление президиума ЦК опубликовать повесть Солженицына: «Говорят: может быть, это смягчить? Тогда что остается? Это смягчить, это убрать, тогда ничего и не останется. Почему это делают? Это издержки, это родовое пятно сталинского периода»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

После «Одного дня Ивана Денисовича» вышли «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка». Но гармония с властью не продлилась: Ленинскую премию так и не дали, «В круге первом» печатать запретили, а с приходом к власти Брежнева легальная деятельность писателя в СССР была практически окончена

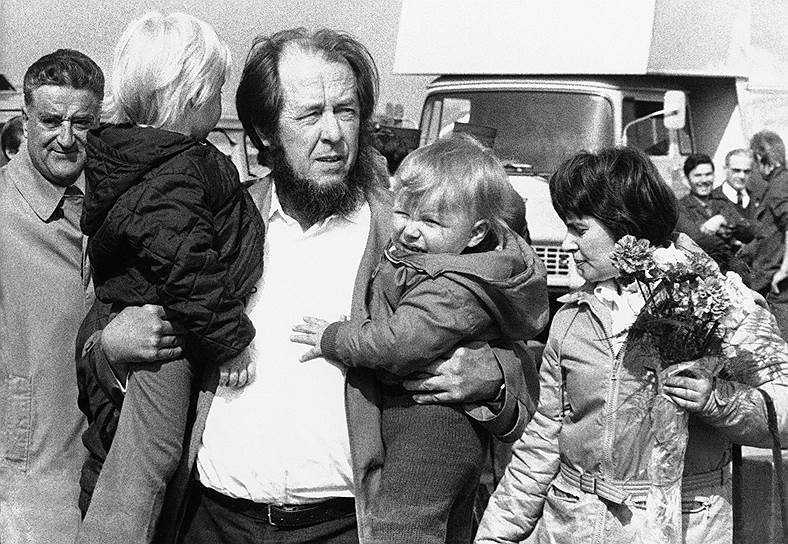

На фото: Александр Солженицын с сыновьями Ермолаем и Игнатом и женой Натальей

Фото: AP / Heinz Ducklau

После этого Солженицын писал открытые письма, выступал с обличительными речами, давал интервью иностранцам, отправлял рукописи за границу, распространял тексты самиздатом. В 1970 году он был удостоен Нобелевской премии «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы», «Архипелаг ГУЛАГ» вышел на Западе. 12 февраля 1974 года Солженицын был арестован и обвинен в измене родине, лишен советского гражданства и на следующий день выслан из СССР

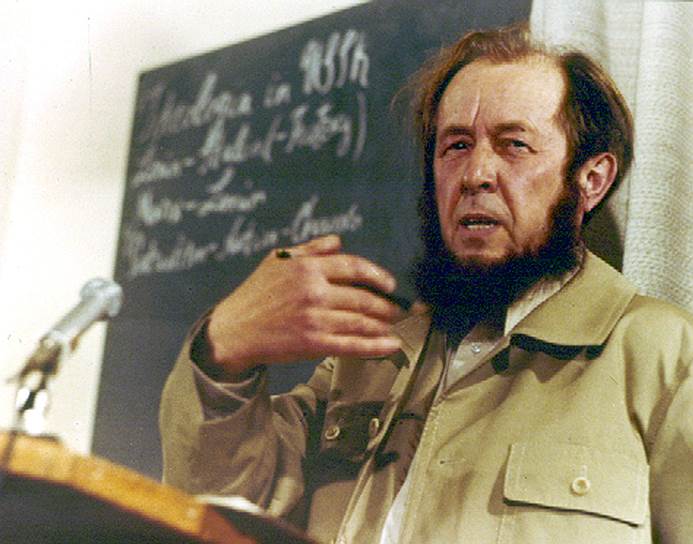

На фото: Александр Солженицын в Германии

Фото: AP

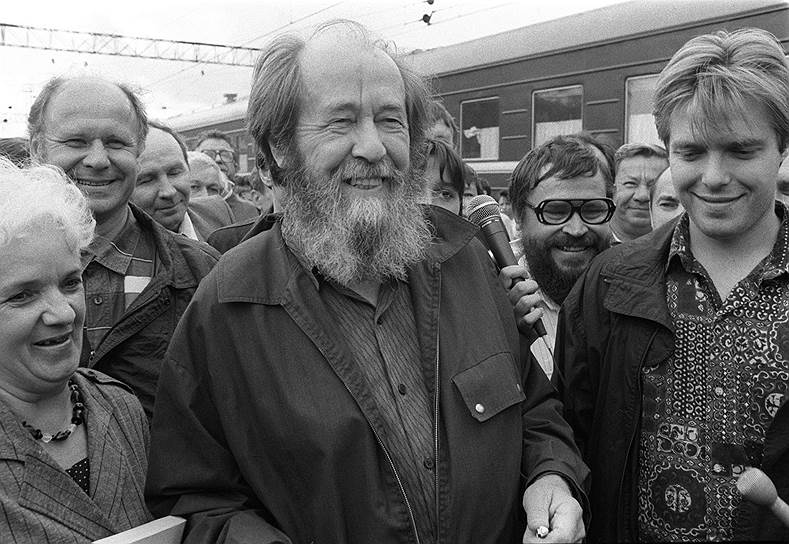

Новая российская власть вспомнила об Александре Солженицыне в начале 1990-х — было восстановлено его российское гражданство, в 1990 году он стал лауреатом Госпремии за «Архипелаг ГУЛАГ», а в мае 1994-го вернулся на родину. «75-летний писатель, высланный из страны, автор "Архипелага ГУЛАГа", который навсегда останется в истории литературы, нобелевский лауреат, он возвращается после 20-летней эмиграции, полный сил и надежд»,— сообщалось в журнале «Огонек». Журнал описывал ажиотаж, возникший в связи с прилетом Солженицына из США на Дальний Восток, откуда он на поезде отправился в столицу. «Во Владивостоке была жуткая давка в аэропорту с ОМОНом, гонки с преследованием на катерах, дежурство в гостиницах, где фиксировался каждый шаг по коридору, тайный от прессы поход в обычный магазин»

Фото: Алексей Щукин / ТАСС

«Я прощать никого не собираюсь, потому что я абсолютно ни на кого лично не зол. Даже когда меня посадили в тюрьму в 1945 году, так меня посадили правильно. Я действительно был против этого режима... Я говорил, что с коммунизмом жить нельзя. Но за тех, с кем я сидел, за русских пленников, преданных Советским Союзом, сперва в плен, потом на смерть в немецкие лагеря, потом в советские лагеря, за них никого не прощу»

Александр Солженицын путешествовал по стране «в двух прицепных вагонах, сопровождаемый съемочной группой ВВС, на каждой остановке встречаемый властями и народом». «Огонек» опубликовал фрагменты его выступлений перед журналистами и жителями тех мест, где он останавливался

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

28 октября 1994 года писатель выступил перед депутатами Госдумы (на фото). По распоряжению президента Бориса Ельцина (справа) ему была подарена государственная дача «Сосновка-2» в Троице-Лыково

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

По возвращении Александра Солженицына ждало множество наград, но еще больше — отказов и резких заявлений. Писатель не изменился: все так же у него болела душа за народ и за Россию, все так же ему не нравилась власть, доведшая страну до «нынешнего гибельного состояния»

Фото: Феклистов Юрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Александр Солженицын скончался 3 августа 2008 года в своем доме в Троице-Лыкове в возрасте 89 лет. Новостные передачи по всему миру вышли в тот день с сообщением о его смерти

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев / купить фото

Александра Солженицына похоронили на кладбище Донского монастыря Москвы. Это место было выбрано самим писателем еще при жизни

На фото: тогдашний президент России Дмитрий Медведев на похоронах Александра Солженицына

Фото: Yuri Kochetkov / Pool / Reuters

В 2009 году Минобрнауки решило, что российские старшеклассники будут изучать роман «Архипелаг ГУЛАГ». Ранее в школьную программу уже попали два произведения классика — рассказ «Матренин двор» и повесть «Один день Ивана Денисовича». Ввести в школьную программу несколько уроков, посвященных творчеству Александра Солженицына, предложила вдова писателя Наталья (на фото)

Фото: Коммерсантъ / Александр Щербак / купить фото

В декабре 2018 года на улице в Таганском районе Москвы, названной в честь писателя после его смерти, открыли памятник Александру Солженицыну. В церемонии принял участие президент России Владимир Путин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото