Песни, которые сложили или переделали советские солдаты, побывавшие в Афганистане, изменили мнение музыкальных критиков и культурологов о том, возможна ли в принципе народная песня в обществе с преобладанием урбанистического уклада. О том, как это получилось,— обозреватель “Ъ” Борис Барабанов.

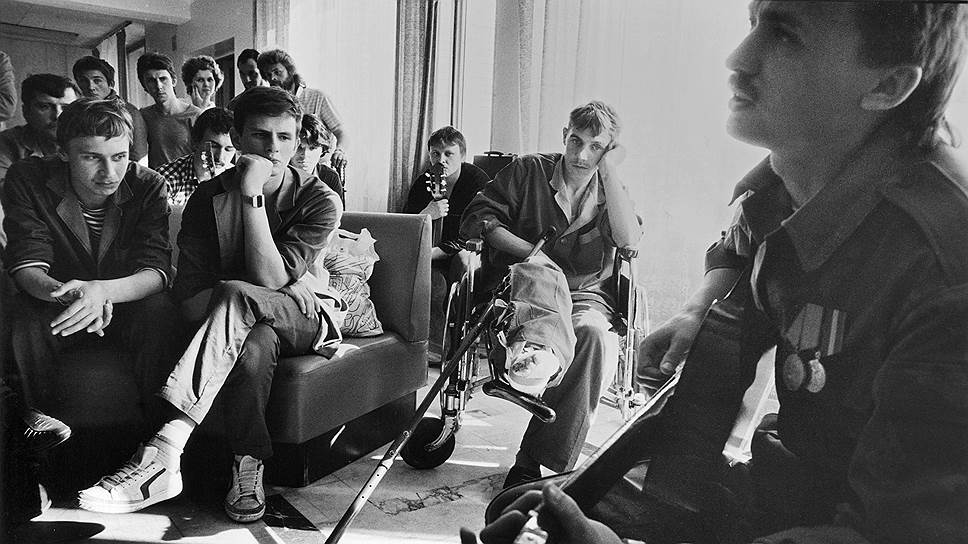

Фото: Михалев Игорь / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Казалось, что народная песня — нечто доставшееся нам по наследству от XIX века, живущее исключительно в заповедных деревнях, передающееся из уст в уста волшебными бабушками. В XX веке из всего, что принято было называть народной песней, более или менее самовоспроизводился жанр частушки, а также тюремно-блатной материал, но и он в своем «народном» виде стал практически историей, когда ушли в прошлое репрессии и ГУЛАГ. У всех новых песен на эти темы в послевоенной жизни были авторы. К середине 1970-х годов почти утратил актуальность и жанр туристической песни, тем более что произведения Юрия Визбора и Владимира Высоцкого в теплых компаниях у костра пели все равно с гораздо большим энтузиазмом.

А в конце 1970-х оказалось, что достаточно бросить большое количество военнообязанных мужчин в горячую точку — и песни начнут рождаться с новой силой.

Песни военнослужащих 40-й армии были официально признаны явлением народной культуры. На примере самых ярких из них можно было проследить за тем, как в принципе формируется феномен народной песни.

Самой популярной песней воинов-«афганцев» считается «Кукушка». Формально говоря, у нее есть автор. Это полковник КГБ в отставке Юрий Кирсанов. Многие называют его основоположником жанра. Службу в ОКСВА в отряде «Каскад-Карпаты» он начал в Шинданде в звании капитана КГБ. В «Каскаде» вместе с ним служили бойцы отряда «Зенит», участвовавшего в штурме дворца Амина в декабре 1979-го. По словам Кирсанова, готовясь к операции, они не только изучали местность, но и сочиняли первые «афганские» песни. И его «Кукушка» родилась под впечатлением от знакомства с этими опусами. Точнее, родилась заново в «афганской» версии.

В основе песни лежит стихотворение поэта-фронтовика Виктора Кочеткова 1961 года «Весь просвечен заревой покой», опубликованное в 1965-м. Сборник стихов Кочеткова был в вещмешке Кирсанова, когда он в 29-летнем возрасте отправился в Афганистан. Считается, что стихотворение Кочеткова он переработал, находясь в Бадахшане. Убрал один куплет, изменил текст, сочинил мелодию. Кирсанов рассказывал, что «Кукушка» была впервые записана в солдатской бане ночью, причем он заранее записал звуки боя, рокот аэродрома и молитву муэдзина, а потом включил эти «спецэффекты» в фонограмму, используя два магнитофона. Эта запись и разошлась по магнитным пленкам сначала по ОГСВА, а потом и по всему СССР.

Помимо Кочеткова и Кирсанова создателями мифа о «Кукушке» можно считать всех тех солдат, которые переписывали ее с пленки на пленку и передавали из уст в уста. Основатель ансамбля «Голубые береты» Олег Гонцов рассказывал, как обнаружил текст «Кукушки» в дембельском альбоме пограничника, закончившего службу в 1970 году, и речь там шла о конфликте на острове Даманском. А уже после вывода войск из Афганистана бытовали и «таджикский», и «чеченский» вариант песни. Но именно «афганская» «Кукушка» считается главной версией, она же вышла на лонгплее Юрия Кирсанова, выпущенном в 1989 году в Ташкенте.

Песни афганской войны часто представляли собой переработанные композиции, исторически и тематически связанные с Великой Отечественной. Это могли быть и песни военных лет («Через перевалы и долины» — переписанная «Песенка фронтовых шоферов»), и произведения, которые были созданы в послевоенный период («Баксанская» Юрия Визбора трансформировалась в песню «Вспомним, товарищ, мы Афганистан»). В конце 1980-х в фильме Алексея Учителя «Рок» в исполнении Бориса Гребенщикова прозвучала песня Александра Вертинского «Юнкерам» («То, что я должен сказать») со строчкой «кто послал их на смерть недрожащей рукой». Музыкант включил ее в свой репертуар под впечатлением от событий в Афганистане. Но существовала и народная «афганская» переделка песни с новым текстом: «Здесь на дальней земле, на афганской дороге мы теряли друзей, улетающих вдаль, ах, как хочется здесь, обложив землю матом, пулеметом гасить по России печаль». Так, проживая исторические катаклизмы вместе со страной, песни приобретали черты народных.

Важной фигурой в истории «афганской» песни был офицер отряда «Каскад-4» Игорь Морозов. Центральной в обойме его песен считается «Батальонная разведка». Он написал ее в 1975 году и посвятил отцу-разведчику. А в 1982-м во время службы в Афганистане записал на кассету. Воины-интернационалисты приняли ее как свою, несмотря на строчку «рвали проволоку, брали языка». На многочисленных копиях этой кассеты имя автора часто не значилось.

Вообще, пока в середине 1980-х «афганской» песней не заинтересовалась фирма «Мелодия», на кассетах писали просто «Афганистан». Этого публике было достаточно, чтобы воспринимать песни как некий источник запретной правды о войне, так же, как надписи «эмигранты» было достаточно, чтобы прислушаться к куплетам о жизни в далекой загранице.

Эти пленки были такой же частью кассетного самиздата, как и записи подпольных рок-групп. Но, в отличие от кассет с альбомами «любительских» ВИА, на первом месте здесь стояла не эстетическая, а информационная ценность песен. До перестройки информация о войне в Афганистане приходила к нашим согражданам в строго отмеренных дозах, пропущенных через идеологические фильтры. А цинковые гробы, которые все чаще доставляли в города военные борта, заставляли искать ответы на неудобные для власти вопросы в том числе на затертых кассетах возвращавшихся домой воинов-«афганцев».

Образ поющего «афганца» ассоциируется чаще всего с участниками ансамбля «Голубые береты». Он был создан в 1985 году в первом батальоне 350-го парашютно-десантного полка. Основателями ансамбля были воины-десантники, к полковому оркестру имел отношение всего один из них. Однако в народное творчество записать ансамбль гораздо сложнее, нежели бардов-одиночек. Руководителем ансамбля значился секретарь комитета ВЛКСМ полка. «Голубые береты» очень быстро стали гастролирующим составом, участники полностью переключились на концертную деятельность, выступали перед сослуживцами во множестве подразделений ОГСВА, а также в дипломатических представительствах. К 1987 году они доросли до Кремлевского дворца съездов и «Олимпийского». Впоследствии «Голубые береты» вошли в состав Ансамбля песни и пляски ВДВ.

В 1987 и 1988 годах на «Мелодии» вышли первые пластинки «Голубых беретов». В числе прочего была официально издана песня «Синева», которая считается неофициальным гимном ВДВ, причем написана она была задолго до афганской войны в 1971 году. Бард и ветеран войны в Афганистане Сергей Ильев написал ее на стихи старшего лейтенанта Юрия Алехина, опубликованные годом ранее. И если быть совсем точным, десантирования из самолетов парашютным способом не было: ВДВ в самых сложных операциях становились главной ударной силой, но они высаживались из вертолетов с высоты 4–5 метров с полной выкладкой.

«Голубые береты» стали прообразом многочисленных ансамблей в камуфляже, бесконечно воспроизводящих стандартный «афганский» репертуар. Само это понятие — «ансамбль "афганской" песни» — нигде не описано и никак не регламентировано. Это могут быть люди с музыкальным образованием и без такового, военнослужащие или купившие форму в ближайшем военторге. На разного рода мемориальных мероприятиях можно увидеть исполнение, действительно берущее за душу. Но первая картинка, которая приходит на ум,— несколько усатых мужчин в беретах и камуфляже (один — непременно с физическим увечьем), простой синтезатор-самограйка и пронзительно-непрофессиональное исполнение. Кто-то из них — ветеран, кто-то — обычный попрошайка. Язык не повернется спросить, «в каком полку служили». Легче кинуть мелкую монету и бежать по своим делам.

Афганская война дала импульс и творчеству профессиональных музыкантов, чья карьера развивалась на большой земле. На одной стороне магнитофонной кассеты могли оказаться песни, записанные воинами-«афганцами», на другой — альбом группы ДДТ с песней «Не стреляй». Ее Юрий Шевчук написал под впечатлением от разговора с одноклассником-уфимцем, сопровождавшим первые гробы из Афгана. Цикл песен Александра Розенбаума, родившийся в ходе его поездок в Афганистан, стал для многих дополнительным источником неофициальной информации о конфликте, а «Черный тюльпан» вошел в репертуар всех «афганских» ансамблей, включая уличные. Наконец, тему освоил и поп-цех — например, целый альбом «афганских» песен записал Михаил Муромов.

Если говорить о выводе войск из Афганистана, то невозможно не упомянуть песню «Мы уходим», которая стала популярной в исполнении ансамбля «Каскад». Песню на стихи Игоря Морозова написал руководитель ансамбля Александр Халилов. Текст песни лучше многих исторических исследований описывает ощущения советских военнослужащих, покидающих горячую точку, расплывшуюся в кровавое пятно. Солдаты уходят «под прицельные залпы наветов и лжи», боевой командир «о чем-то грустит», а дела «не доделаны полностью».

Война в Афганистане, в отличие от Великой Отечественной, не была ни «народной», ни «священной». В массовом понимании мы воевали непонятно где и непонятно за что. Воевали не ЧВК, а чаще всего необстрелянные призывники-срочники, подготовленные в ферганской учебке. И вот эта безысходная черная грусть нашла отражение во всем корпусе «афганских» песен, созданных, по сути, народом. Даже если формально у них и были авторы.