Как СССР отменял Запад после войны

И что пришлось отменить вместе с ним

В мае 1947 года со статьи Николая Тихонова «В защиту Пушкина» началась кампания по борьбе с низкопоклонством перед Западом в советской культуре. Эта кампания отделила СССР от остального мира и продемонстрировала, что бывает, когда любое иностранное влияние рассматривается как угроза для страны.

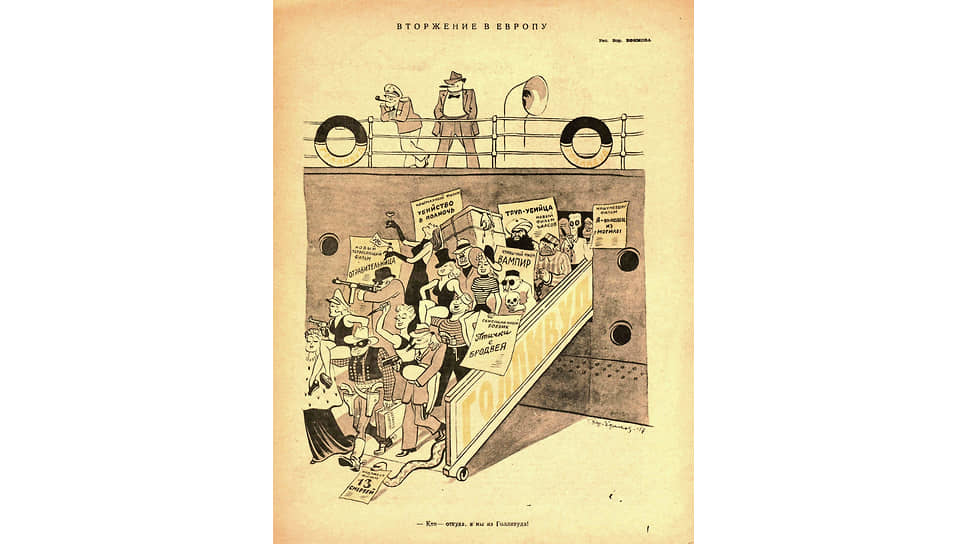

Иллюстрация из журнала «Крокодил», 1948, №36

Фото: Рисунок: Ю.Ганф

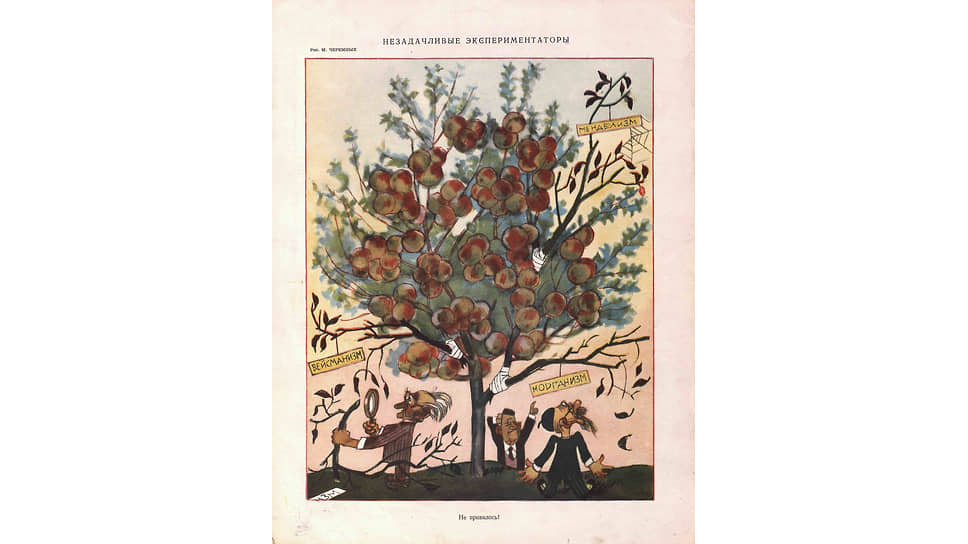

Иллюстрация из журнала «Крокодил», 1948, №36

Фото: Рисунок: Ю.Ганф

9 мая 1947 года в газете Управления пропаганды и агитации ЦК вышла статья бывшего председателя Союза писателей Николая Тихонова «В защиту Пушкина», положившая начало борьбе с низкопоклонством в советской культуре. Формально кампания стартовала раньше — с доклада Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград» и плана мероприятий по пропаганде идей советского патриотизма среди населения. В последнем уже отмечалось, что у отдельных советских граждан наблюдается опасное чувство низкопоклонства перед Западом и буржуазной культурой и для борьбы с ним необходимо всеми средствами разоблачать миф о высокой культуре капиталистических стран. Но до статьи Тихонова низкопоклонство оставалось чем-то вполне туманным, а борьба с ним по большей части сводилась к протокольным заявлениям о важности патриотизма и идейном убожестве заграничного искусства. Теперь эта борьба стала обретать реальные очертания.

От кого защищал Пушкина Тихонов? Главным объектом критики была книга советского литературоведа Исаака Нусинова «Пушкин и мировая литература», посвященная западноевропейским мотивам в творчестве первого русского поэта. Тихонов заявлял, что такой подход не слишком-то патриотичен: получается, что Пушкин, а вместе с ним и вся русская литература являются лишь придатком западной литературы. Нусинов, делал вывод Тихонов, стремится доказать, что русский народ ничем не обогатил мировую культуру, а лишь сидел за партой и списывал у западных учителей. Спустя пару месяцев мысль Тихонова подхватил и развернул действующий председатель Союза писателей Александр Фадеев. Проблема Нусинова, утверждал он, не в том даже, что его интересуют заимствования, а в том, что Пушкин оказывается у него европейским поэтом. Вместо того чтобы демонстрировать рождение русского гения из освободительного духа Отечественной войны 1812 года, Нусинов доказывает, что Пушкин продолжал и углублял европейскую культуру. «Очень характерно,— заявлял Фадеев,— как Нусинов объясняет не такую широкую известность Пушкина в Европе в свое время. Он объясняет это вовсе не тем, что зазнавшаяся и невежественная Европа не видела, что происходило в это время с великой русской нацией, и поэтому наплевательски относилась к такому гению русского народа, как Пушкин. А он это объясняет тем, что Пушкин — это „европеец", свой брат среди западноевропейских гениев, и поэтому он там не мог звучать». Для Нусинова эта «всеевропейскость» была проявлением гения Пушкина, для Фадеева именно здесь обнаруживалось низкопоклонство Нусинова, не видевшего будущего русского народа «вне путей Запада». Кампания по борьбе с низкопоклонством собственно и была попыткой свернуть с этих путей.

Сегодня мы помним эту борьбу по самым одиозным ее проявлениям, более или менее сводящимся к известной фразе «Россия — родина слонов». Однако повсеместное утверждение превосходства русской науки и русского изобретательства было побочным сюжетом, примечательным разве что своей анекдотичностью. Подлинным нервом кампании была не борьба за первенство открытий, а выяснение отношений с Западом как таковым. В основе этого выяснения лежала обида.

Советский Союз вышел из войны победителем и рассчитывал занять равное место в ряду ведущих западных держав. Совместная борьба с врагом и победа над ним давали основания для подобных надежд, но они не оправдались. Вместо того чтобы продолжить восхищаться героизмом, который демонстрировал Советский Союз во время войны, западные страны после окончания военных действий быстро вернулись к критике. Ругали тоталитарную систему и настаивали на необходимости соблюдения прав человека, которые попирались теперь не только в самом СССР, но и в странах советской сферы влияния. Обличали советскую бедность — не только бытовую, но и культурную. Публиковали ужасы о бесчинствах советских войск в Европе и о пребывании военнопленных в СССР.

В своей первой предвыборной речи после войны Сталин с особой гордостью говорил о том, как посрамлены оказались западные критики советской системы невероятными успехами страны во время войны. Спустя всего месяц Уинстон Черчилль в фултонской речи заявил, что Европа разделена отныне «железным занавесом», по одну сторону которого процветает демократия, а по другую — свирепствуют полицейские режимы. Вместо того чтобы оказаться в одном ряду с западными странами, Советский Союз оказался еще сильнее от них отделен. Завоевание, которым так гордился Сталин, оказалось мнимым — Запад вовсе не собирался отказываться от критики СССР.

Проблема, конечно, была не только в словах. Антигитлеровская коалиция распадалась на глазах. Советский Союз претендовал на Черноморские проливы (не скрывая, что это вопрос престижа: у США был Панамский канал, у Великобритании — Суэцкий), но союзники его не поддержали и встали на сторону Турции. Советский Союз рассчитывал получить от США заем на послевоенное восстановление, но американские политики тянули с ответом и явно не спешили давать деньги просто так. Параллельно в Канаде, Великобритании и США разоблачили советскую шпионскую сеть, охотившуюся за атомными разработками. Чем дальше, тем больше Советский Союз отдалялся от бывших союзников — дошло до того, что его стали публично сравнивать с гитлеровской Германией и рассматривать как угрозу для всего мира. Все это рождало мощный ресентимент. Поначалу он проявлялся спорадически, в заявлениях о том, что Запад нам не указ. Постепенно сквозь этот ресентимент проросла уверенность, что Запад Советскому Союзу действительно не нужен. Сегодня эта мысль кажется привычной, но для своего времени она была по-настоящему радикальной.

В советской идеологии и культуре Запад с самого начала занимал амбивалентную позицию. С одной стороны, он был источником разложения и упадка, владением умирающей буржуазии и агонизирующего капитализма. В противовес ему Советский Союз был источником обновления и расцвета, он воплощал будущее человечества, Запад был его прошлым. Каким бы туманным ни было в СССР представление о социализме, одно в нем было твердо — он не был капитализмом и в этом смысле противостоял Западу. С другой стороны, Запад оставался хранилищем достижений цивилизации, ориентиром и авторитетом в вопросах науки, культуры и техники. Как писал Ленин, марксизм завоевал себе всемирно-историческое значение отнюдь не тем, что отбросил завоевания буржуазной эпохи, а тем, что усвоил все, что было ценного в истории человечества. Чтобы обогнать Запад, Советскому Союзу необходимо было его догнать: наладить производство, ликвидировать отсталость, распространить культуру. Советское руководство приветствовало западный опыт: индустриализацию делали с помощью западных специалистов и западного оборудования и не скрывали ученической роли. На протяжении более 20 лет после революции СССР опережал Запад в теории, но отставал от него в реальности, и это желание одновременно приблизиться к Западу и дистанцироваться от него, стать таким, как он, и совершенно другим было главным двигателем советской модернизации и советской жизни. После войны в этом механизме случился сбой.

Победа в войне была преподнесена Сталиным как доказательство того, что процесс усвоения достижений человечества завершен: производство было налажено, отсталость ликвидирована, культура повышена. Советский Союз догнал Запад и теперь был готов освободиться от его авторитета. На словах эмансипация выглядела логично, на деле процесс оказался болезненным. Не потому даже, что заявленные ликвидация отсталости и модернизация производства были победами в значительной степени декларативными, не отвечавшими реальному положению дел. И не потому, что отделение от Запада неизбежно отправляло на обочину советскую науку и культуру. Проблема была в другом: затеянное Сталиным отделение, которое преподносилось как результат укрепления социализма и как будто логично встраивалось в идеологию, в действительности противоречило ее основам. Советский Союз не мог существовать без Запада.

Советский проект родился как интернациональный и оставался таким даже после того, как стало понятно, что мировой революции в ближайшее время не случится. Даже после официального принятия курса на построение социализма в отдельно взятой стране, СССР продолжал мыслиться как авангард всего человечества. Не случайно, открывая I Съезд советских писателей, Жданов приветствовал иностранных гостей как зачаток могучей армии пролетарских писателей в зарубежных странах. Постоянное желание заручиться поддержкой западных интеллектуалов, на привлечение которых в 30-е тратили немалые средства, рождалось из веры в то, что СССР был будущим Запада. Да и сам интерес западных гостей к советскому эксперименту тоже держался на убеждении, что здесь происходит формовка всеобщего будущего. Отделение от Запада, организованное после войны, должно было продемонстрировать силу и самостоятельность советского социализма, но обернулось чем-то совсем другим: отгородившись от остального мира, СССР лишился главного — возможности быть будущим всего человечества. Отныне он сам удостоверял свои успехи и оценивал свои достижения, но эти успехи и достижения больше ничего не обещали. Инициировав эмансипацию от Запада, Сталин обрек советский проект на медленную смерть — его возрождение случится только во время оттепели, когда СССР возобновит контакты с Западом и снова станет частью большого мира.

Как отделение от Запада изменило советскую культуру, науку и картину мира

Культура

«Почитаешь "Литературку" — и как кусок говна съешь… Чего стоит уже превращающаяся во всеобщую государственную манию,— западобоязнь,— боязнь каждой ничтожной мелочи, идущей оттуда, боязнь культуры их, вплоть до классической»

Так поэт Ольга Берггольц фиксировала свои ощущения от начавшейся в советской культуре борьбы с низкопоклонством. Несмотря на то что та же «Литературка» в редакционных статьях постоянно писала о мировом значении русской культуры, реальное мировое присутствие ее стремительно сокращалось. Еще в 1946 году СССР участвовал в кинофестивалях в Венеции и Канне и был вполне доволен признанием, которое получили советские фильмы. В 1947-м участие в Венеции было уже не таким радужным: отправленные туда кинематографисты сообщали, что западное кино и западные приемы пользуются куда большим спросом, да и вообще чувствуется атмосфера враждебности. Советское кино тем не менее получило на фестивале несколько премий, но ощущения триумфа не было, и уже в следующем году СССР отказался от участия в этом мероприятии. Вслед за этим Советский Союз перестал отправлять делегации на другие западные кинофестивали — дольше других держался Каннский, но и от него в итоге пришлось отказаться.

Слова Берггольц про боязнь классики не были преувеличением: в 1947 году советское руководство отказалось от участия в Шекспировской конференции в Берлине, опасаясь, что успехи советского освоения Шекспира будут расценены как заслуга английской культуры,— несмотря на попытки лишить его гражданства, Шекспир оставался английским поэтом. Параллельно сворачивались все прочие формы культурного сотрудничества — если оно не могло стать плацдармом для предъявления превосходства СССР, то советское руководство не видело в нем смысла. Здесь, однако, возникала проблема: как поддерживать общемировой статус советской культуры, на котором настаивала советская пропаганда, если эта культура отказывается от взаимодействия с остальным миром? Решение этой проблемы было найдено не сразу.

В 1948 году в ЦК рассматривали проект учреждения нового международного кинофестиваля в Москве. Как отмечал министр кинематографии Большаков, существующие фестивали «служат на пользу американским, английским и другим реакционным кинодеятелям» и не дают возможности в должном виде представить советское кино. Регламент будущего фестиваля должен был обеспечить советскому кино бесспорное превосходство, а присутствие иностранных участников превратить это превосходство в мировое. Обсуждение, однако, затянулось, и к тому моменту, как пора было рассылать приглашения, проект так и не был утвержден. Планировалось вернуться к его обсуждению позднее, но это не потребовалось: в том же году был найден другой выход. Вместо того чтобы учреждать новый фестиваль в Москве, советская кинематография воспользовалась коммунистическим переворотом в Чехословакии и обеспечила себе главенствующее положение на фестивале в Марианске-Лазне (будущий фестиваль в Карловых Варах). Советские газеты по его итогам писали о «полном триумфе советского киноискусства» и «полном банкротстве кинематографии Америки и стран Западной Европы», а режиссер Иван Пырьев восторженно описывал, как во время церемонии награждения американские представители покинули зал после присуждения пятой награды советскому фильму, а впереди было еще три.

В том же году нечто похожее было проделано с другим чешским фестивалем — музыкальной «Пражской весной». Советская делегация прибыла туда с опозданием, что не слишком обрадовало организаторов, но просоветские настроения в Чехословакии были довольно сильны, так что советским претензиям на лидерство сопротивляться не стали, а по итогам проходившего параллельно конгресса композиторов и музыкальных критиков был принят так называемый Пражский манифест, провозгласивший опору на классику и отказ от модернизма в музыке.

Но самым примечательным событием из этого ряда стал Всемирный конгресс деятелей культуры в защиту мира, прошедший в августе 1948 года во Вроцлаве. Формально он был организован по инициативе Польской объединенной рабочей партии и Компартии Франции, но Советский Союз не скрывал своей руководящей роли. И названием, и идеологией вроцлавский конгресс отсылал к Международному конгрессу писателей в защиту культуры, состоявшемуся в 1935 году в Париже и ставшему пиком сталинского культурного интернационализма. Конгресс во Вроцлаве тоже призывал прогрессивную интеллигенцию сплотиться ради спасения культуры и позиционировался как антифашистский (новым оплотом фашизма выступали США), но подобно тому, как США были не слишком убедительными фашистами, неубедительным оказывался и новый интернационализм. Вместо того чтобы вступать во взаимодействие с Западом, поздний сталинизм заместил его аналогом собственного производства. Вместо реального Запада был создан его эрзац — альтернативный Запад, признающий превосходство Советского Союза и готовый подчиниться его руководству.

Наука

«Было объявлено самым грозным образом, что заграница есть зло, а мы — добро»

Осенью 1946 года профессор ЛГУ Ольга Фрейденберг записала в дневнике поразившие ее слова из выступления ректора перед преподавательским составом. Для гуманитарных наук — а Фрейденберг была филологом-классиком — борьба с низкопоклонством означала полный отказ от тех принципов, которыми они руководствовались в предыдущие годы. В СССР всегда с подозрением относились к контактам с иностранцами, но еще в 30-е годы на науку антизападничество не распространялось. В замечаниях к конспекту учебника по истории СССР в 1936 году Сталин писал, что стране нужен такой учебник, где бы история народов СССР «не отрывалась от истории общеевропейской и вообще мировой истории». Этот принцип интеграции, вера в то, что мировая культура представляет собой единый процесс, действовал и в других областях, в том числе и в филологии, с которой началась кампания по борьбе с низкопоклонством. В конце 30-х в Институте мировой литературы был инициирован амбициозный проект — многотомная история мировой литературы, призванная явить миру новый взгляд на историко-литературный процесс. Предполагалось, что это издание поднимет мировую филологическую науку на новый уровень, но план реализовать не удалось. К 1947 году вышло три тома, четвертый, вышедший в разгар борьбы с низкопоклонством, был признан вредным и антимарксистским, и изданию был положен конец — его возобновление случится только в 60-х годах.

Отделение от Запада отменяло мировую литературу, а вместе с ней и сравнительное литературоведение — компаративистика, прежде считавшаяся передним краем науки, была объявлена «школой низкопоклонства». Вслед за статьей Тихонова в советской печати началась настоящая охота на ведьм: Бориса Эйхенбаума ругали за попытку сближения мелкобуржуазной философии Прудона с великим романом Толстого «Война и мир», Анну Ахматову — за интерес к западноевропейским источникам в «Сказке о золотом петушке» Пушкина, Марка Азадовского — за объяснение интереса Пушкина к народному творчеству влиянием братьев Гримм. Русская литература объявлялась великой и самодостаточной, никогда не испытывавшей ни влияния Запада, ни интереса к нему. То же происходило в философии, искусствоведении, музыковедении, истории и других науках. В том числе и в естественных.

В биологии борьба развернулась с генетикой. Ее инициатор — Трофим Лысенко — еще в середине 30-х удостоился похвалы Сталина за критику директора Института генетики АН СССР Николая Вавилова. Вавилов, арестованный за вредительство и связь с буржуазными организациями, умер в заключении в 1943 году, но борьбу с его наследием Лысенко с удвоенной силой продолжил после войны. В 1948 году на сессии ВАСХНИЛ он объявил генетику лженаукой, надолго закрыв советские разработки в этой области. В медицине поворотным моментом стала совместная сессия Академии наук и Академии медицинских наук, состоявшаяся летом 1950 года, на которой была объявлена борьба с влиянием Запада на советскую физиологию и психиатрию: отклонение от учения Павлова было признано недопустимым, что изолировало советских ученых от мировой науки и замедлило развитие физиологии, психологии и психиатрии в СССР. В физике боролись с квантовой теорией и последователями Альберта Эйнштейна, был даже выпущен сборник «Против идеализма в современной физике», но полного отказа от «западных» теорий не произошло из-за необходимости создать атомную бомбу. В химии была объявлена лженаукой теория резонанса, те же обвинения звучали в адрес кибернетики. Отделившись от Запада и избавившись от его пагубного влияния, советская наука должна была совершить невиданные прорывы, но вместо этого, отлученная от мировой научной мысли, оказалась в гетто.

История

«Теперь не может идти речи ни о какой цивилизации без русского языка, без науки и культуры народов советской страны. За нами приоритет. От страны социализма на Запад и Восток идут теперь лучи обновления и возрождения»

Это цитата из статьи Дмитрия Шепилова «Советский патриотизм», опубликованной в «Правде» в августе 1947 года и наконец публично провозгласившей борьбу с низкопоклонством перед Западом основой советской политики. Как это часто бывает, новый курс ознаменовался переписыванием истории. История государства в СССР и прежде переписывалась не раз, но теперь редактуре были подвергнуты история науки и культуры: превосходство над Западом необходимо было протянуть вглубь веков.

В течение следующего года советские газеты сообщили читателям много занимательных фактов. Выяснилось, что до Эдисона лампу накаливания уже сделал русский ученый Лодыгин, а Эдисон лишь усовершенствовал его разработки, что радио до Маркони уже изобрел русский физик Попов, что англичанин Кук украл у российского ученого Шиллинга изобретение телеграфа, а русский изобретатель Ползунов еще до Уатта сделал свою паровую машину. Также было объявлено, что именно русские первыми механизировали производство, открыли пенициллин и построили трактор. Как же получилось, что все эти достижения российской науки оставались скрыты от широкой общественности, а в истории перевернувших мир изобретений первое место было отдано иностранным именам? Во всем была виновата западная наука, присваивавшая себе великие открытия и достижения и намеренно замалчивавшая роль российских ученых и изобретателей в истории человечества. Наглядным подтверждением этому была Нобелевская премия.

Ситуация с международными премиями вызывала в Советском Союзе досаду и негодование: как отмечалось в одной из многочисленных записок по этому вопросу, «несмотря на огромную роль отечественной науки и на ее фактическое влияние на развитие науки мировой, организационно влияние нашей науки среди ученых других стран почти ничем не закреплено». По количеству премий Россия (СССР) стояла в одном ряду с Тунисом, Испанией, Венгрией, Югославией и Индией — это представляло советскую науку всему миру «в кривом зеркале решений нобелевских комитетов, с которыми весьма считаются зарубежные ученые» и совершенно не соответствовало амбициям советского руководства. Выход из этой ситуации виделся один — учреждение собственной международной премии.

Проект альтернативной премии обсуждали на протяжении нескольких лет, и за это время он претерпел существенные изменения. Первоначально предполагалось учредить премию за научные достижения: она должна была носить название Международной премии Советского Союза, присуждаться за достижения в области физики, химии, биологии, медицины, геологии и математики и вручаться в День Победы — 9 мая. Затем появился проект двух премий — Менделеевской за научные достижения и Горьковской за достижения в области художественной литературы,— каждая премия должна была присуждаться раз в два года (Менделеевская по нечетным, Горьковская по четным годам) 18 ноября, в день основания Академии наук. Затем две премии решено было объединить в одну — так появился проект международной Ленинской премии, присуждаемой за «высшие достижения в области науки, техники, искусства и литературы»,— день присуждения перенесли на 22 апреля (день рождения Ленина). Результатом долгого проектирования стала Международная Сталинская премия «За укрепление мира между народами», учрежденная в декабре 1949 года — в ознаменование 70-летия Сталина — и впервые врученная в 1951 году. Еще во время подготовки обсуждалось, не вручить ли первую премию самому Сталину. Этого не произошло, а жаль, это событие могло бы стать ярким символом всего проекта эмансипации СССР: отделившись от Запада и сконструировав его суррогат, Советский Союз был вынужден разыгрывать мировое признание перед самим собой.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram