Ошибка выживавшего

Как опыт нелюбви сделал Виктора Шкловского настоящим писателем и примирил с родиной

100 лет назад в берлинском издательстве «Геликон» вышел роман Виктора Шкловского «Zoo. Письма не о любви, или Третья Элоиза» — главный литературный опыт знаменитого филолога-формалиста, книга, в которой любовь к женщине становится способом выяснить отношения с родиной и революцией. Игорь Гулин рассказывает, как Виктор Шкловский превратил личную драму в роман, а любовное поражение — в жизненную стратегию.

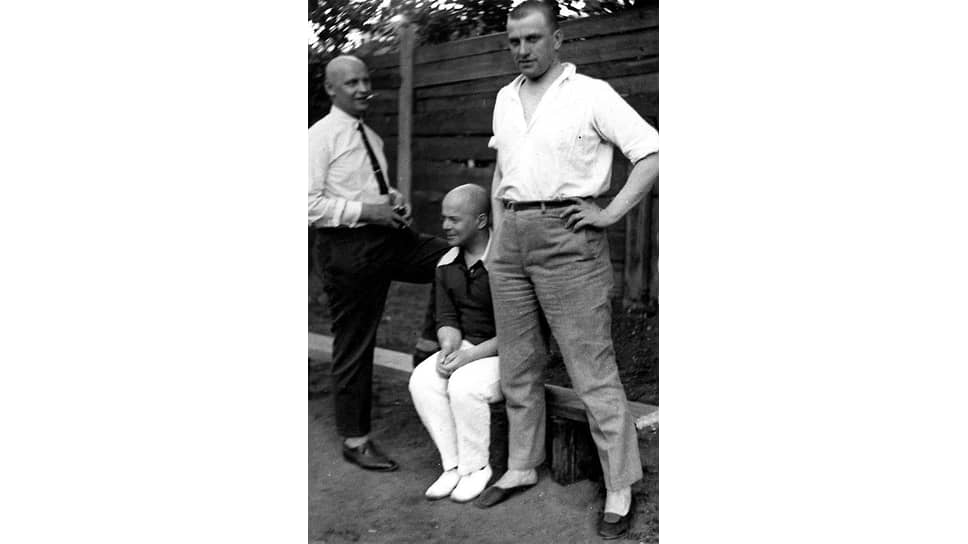

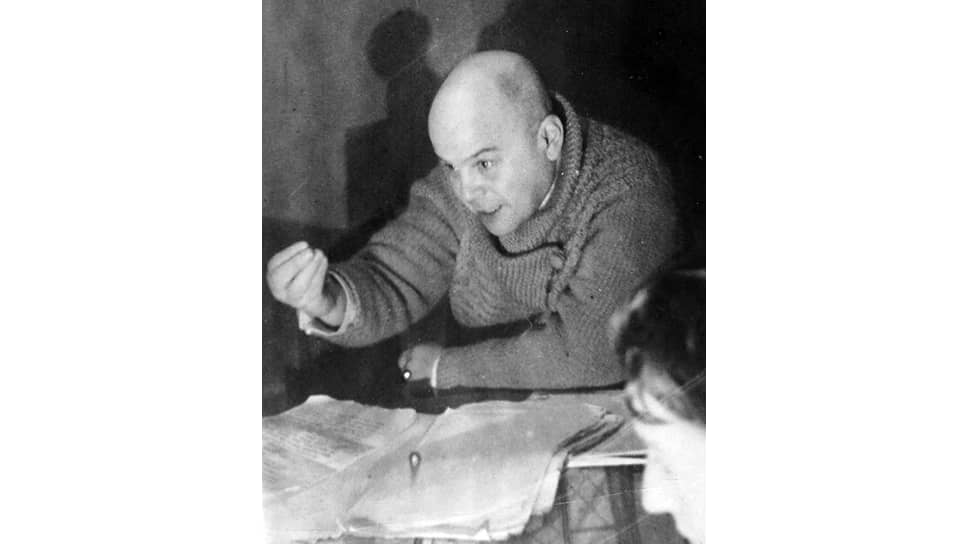

Виктор Шкловский, конец 1930-х

Фото: из личного архива семьи Шкловских

Виктор Шкловский, конец 1930-х

Фото: из личного архива семьи Шкловских

Хороших стихов о любви очень много, а хороших романов, повестей, рассказов — очень мало. Любовная страсть не дается прозаическому темпу, превращается в пошлость, в пустые слова. Ее можно сделать приправой к любому сюжету, любой теме, но тяжело поместить в центр. Чтобы писать о любви, нужна мера скрытого холода, душевной устойчивости. Может быть, лучшую русскоязычную любовную прозу в ХХ веке написал Виктор Шкловский — человек совсем не романтического, даже циничного склада, гениальный трикстер и мастер парадоксов, умевший не утонуть в страсти, но сделать ее топливом своего проекта — эстетического, теоретического, политического и жизненного.

Пролог: катастрофа

В 1923 году, когда Шкловский пишет «Zoo», ему всего тридцать лет, но у него уже до предела насыщенная биография. Он — анфан террибль гуманитарной науки, один из изобретателей формального метода в литературоведении и организатор ОПОЯЗа (Общества изучения поэтического языка). Блестящий эрудит и одновременно немного шарлатан, Шкловский не знает ни одного иностранного языка, но пишет статьи о Сервантесе и Стерне; не имеет почти никакого представления о философии, что не мешает ему делать глобальные обобщения о человеке, истории, языке. Он — младший друг футуристов Хлебникова, Маяковского, Крученых, перенесший любимую ими тактику скандала из практики в теорию, а также наставник группы «Серапионовы братья» — начинающих звезд молодой советской литературы (Всеволода Иванова, Льва Лунца, Михаила Зощенко, Вениамина Каверина и пр.). Как минимум два его текста, «Воскрешение слова» и «Искусство как прием», имеют резонанс далеко за пределами филологической среды. Оба — манифесты обновления видения, борьбы с отжившими формами искусства, революции в слове.

Вместе с тем Шкловский — практик революции социальной. Он член партии эсеров, активный участник февральского восстания, делегат Петроградского совета. Как комиссар Временного правительства он отправляется выводить войска из Персии; вернувшись в Петроград уже после Октября, участвует в провалившемся антибольшевистском заговоре, бежит, прячется, получает амнистию по ходатайству Горького, едет в Украину, участвует в боях против гетмана уже на стороне Красной армии. Все это время он продолжает писать работы по теории прозы — на коленке, в перерывах между наступлениями и бегствами. После конца Гражданской войны остепеняется и полностью переходит к литературным занятиям, но в 1922 году начинается новый процесс против эсеров, и Шкловский — среди главных обвиняемых. За ним охотится ЧК, он вновь виртуозно скрывается, бежит по льду в Финляндию, а оттуда перебирается в Берлин, ставший к этому времени столицей русской литературной эмиграции.

Все это он с удивительной откровенностью (но явно многое скрывая) описывает в своей первой мемуарной книге «Сентиментальное путешествие». Остраняющим глазом авангардиста Шкловский фиксирует в ней разрушение и насилие. Он дважды едва не умирает сам (один раз — получив пулю в живот, другой — подорвавшись на собственной гранате). Погибают двое его братьев (родного, тоже эсера, расстреливает ЧК, сводного убивают то ли красные, то ли белые, то ли бандиты), в Петрограде от голода умирает сестра. Шкловский предан революции, но чувствует ее проигранным делом — отнятым другими, большевиками. Он пишет об этом с обаятельной иронией, и от этого «Сентиментальное путешествие» выглядит еще более жутким документом — горько-веселым апокалипсисом. Книга печаталась по частям, но полностью вышла в Берлине в 1923 году, незадолго до «Zoo». Если перечитывать любовный роман Шкловского вместе с его мемуарами, видно, что и он тоже — книга, рожденная катастрофой.

Действие первое: любовь

«Zoo» — прямое продолжение теоретических разысканий Шкловского. Это роман, предъявляющий свое устройство, обнажающий приемы, но и обманывающий, лукавящий, играющий с читателем в эротическую игру намеков и ускользаний.

Фабула задана Шкловским в предисловии: мужчина влюблен в женщину — иностранку с русским именем Аля. Она его не любит. Он каждый день пишет ей письма, но та запрещает писать о любви. Подчиняясь запрету, мужчина пишет обо всем, что приходит ему в голову. Прежде всего — о русской литературе. Идут очерки о Хлебникове, Ремизове, Белом, Пастернаке, Эренбурге, а также пассажи об автомобилях, стриптизе, тоске животных в зоопарке, об умении европейцев и неумении русских держать вилку и так далее; пассажи весело-меланхолические и блестящие, как любой текст Шкловского.

Писать о любви нельзя, поэтому — постулирует Шкловский — все истории и рассуждения становятся метафорами любви. На деле это не совсем так. Здесь работает логика скорее не метафоры, а метонимии — связи не по подобию, а по смежности. Речь уходит от любви, чтобы набрать разбег и к ней вернуться. Изящное теоретическое отступление нужно для того, чтобы написать что-нибудь непредставимое в литературе хорошего вкуса вроде: «Я ковриком лежал у твоих ног, Аля». Каждое отвлеченное рассуждение в свою очередь заражается энергией любви и становится любовной речью, даже если собственный смысл у него совсем иной.

Шкловский пишет Але: «Все мои письма о том, "как" я люблю тебя». Это «как» — «как» формалистской литературной теории (известная статья Бориса Эйхенбаума «Как сделана "Шинель" Гоголя», «Как сделан "Дон Кихот"» самого Шкловского). Роман-книга и роман-связь изоморфны друг другу; то и другое имеет свое «как». Шкловский сам говорит об этом: «В любви есть свои методы». Любовь тоже можно сделать.

Дважды — на первой и на последней страницах «Zoo» — он пишет, что любовь к Але — выдумка, что выдумка и сама женщина — ее объект. Она лишь мотивировка, необходимая, чтобы связать вместе разрозненные куски. Иначе говоря, любовь — это прием. Читатель с первых страниц осознает, что это, конечно же, ложь, теоретическое кокетство. Главное лукавство Шкловского в том, что эта очевидная ложь, возможно, правда.

Действие второе: запрет

Писать о любовных делах литераторов, комментируя их произведения,— дурной тон. Сам Шкловский в своих теоретических статьях накладывал запрет на психологические объяснения: биография — только материал, потребный, чтобы развивалась литературная форма. Однако эта формула легко переворачивается с ног на голову. В «Zoo» он пишет: «Из-за необходимости нового материала в искусстве мы ввели в нашу работу интимное, названное по имени и отчеству».

Биография с ее интимными деталями — ключ к тексту, но этот ключ под запретом. Такой взывающий к нарушению запрет и есть главный двигатель романа Шкловского — запрет Али приходить и звонить, запрет говорить о любви.

В тексте романа есть еще один запрет, обращенный уже к читателю,— письмо Али, перечеркнутое красной краской. Шкловский несколько раз просит не читать его, но удовлетворить эту просьбу, конечно же, невозможно. Это письмо — пронзительный рассказ о кормилице Стеше — развеивает легенду об иностранном происхождении Али, а вместе с ним весь миф «Zoo», миф о холодной женщине другой культуры, которой влюбленный эмигрант зачем-то рассказывает о русской литературе. Шкловский уверяет, что сам он не стал читать письмо, когда получил его. Так возникает важный мотив — его завороженность собственной страстью, неготовность услышать голос другого.

В тексте «Zoo» есть несколько Алиных писем — холодно-нежных, мягко-упрекающих. В них работает на практике знаменитое теоретическое открытие Шкловского — прием остранения. Мы видим привычную в литературе вещь, роковую страсть мужчины к женщине, непривычным взглядом — взглядом объекта этой страсти. Этот второй взгляд разоблачает страсть, обнажает ее механику — «любовную инерцию», как называет это Аля, скрытое в интересе мужчины безразличие, глухоту и слепоту. (В предуведомлении к запретному письму Шкловский сам пишет: «Я — глухой».)

Мы не знаем, кто написал Алины письма, но Шкловский настаивал на том, что они настоящие. Так они выполняют еще одну функцию — вводят в ткань текста голос реального человека, человека с именем и отчеством — Эллу Юрьевну Каган, Эльзу Триоле.

Действие третье: соперничество

В будущем знаменитая писательница и переводчица, жена Луи Арагона, проводница советско-французских культурных связей, в 1923 году Эльза принадлежит миру литературы только краешком. Юношеская любовь Владимира Маяковского, от которой тот ушел к ее старшей сестре Лиле Брик, она вышла в 1918 году замуж за французского офицера Андре Триоле и уехала с ним на Гаити. Затем они перебрались в Париж и разошлись. В Берлине она встречается со Шкловским, но он не единственный ее поклонник.

Близкий к Брикам Шкловский знает Эльзу давно, но влюбляется только теперь. Происходит это, кажется, потому, что он хочет влюбиться. Опубликована его переписка с Горьким эмигрантского периода. Еще из Финляндии он пишет, как жаждет любви — настолько, что готов «писать письма всему человечеству». Чувство возникает до объекта и ищет себе объект.

Почему им становится именно Триоле? Здесь — пространство домыслов, но, кажется, сработало своего рода миметическое желание. В Эльзу с детства влюблен Роман Якобсон — еще один филолог-футурист, товарищ Шкловского по ОПОЯЗу и один из ближайших его друзей. Их связывают особые отношения. В тех же письмах Горькому Шкловский пишет: «Он присылает мне одну телеграмму утром и одну вечером… Я его люблю как любовница». Все это время Якобсон томится по Триоле. Он будто подсказывает Шкловскому предмет для чувства, оно переходит с друга на объект его страсти.

Для Шкловского это соперничество не означает охлаждения; наоборот, оно будто бы подтверждает связь. В романе он называет Якобсона «мой друг и брат», а Але пишет, что ее дом «опоясан ОПОЯЗом», намекая на двух влюбленных формалистов. Якобсону же, находившемуся в то время в Праге, все это очень не нравилось. Есть его письма Триоле того же времени, полные раздражения на друга. Он пишет: «Не хочу писать письма тебе для издателя, как делают это знакомые. Ты мне не литературный мотив и не поэтическая героиня»; а ухаживания Шкловского называет «аттракцион "смейся, паяц" на джаз-банде».

Действие четвертое: отказ

Шкловский действительно разыгрывает свое чувство как перформанс, представление, и сам сравнивает роман с театром-варьете. Он переводит несчастную любовь в прозу, и чем больше будет боли, тем лучше должна стать книга. Какую роль здесь играет объект любви, ее собственный, слышный в письмах голос? Это роль реди-мейда, objet trouve,— реальной вещи, перемещаемой в пространство искусства. В этом смысле «Zoo» — плоть от плоти европейского авангарда начала века.

Можно сказать и по-другому. В переполненном библейскими аллюзиями романе женщина играет роль сакральной жертвы. Шкловский пишет: «Алик, ты попадешь в мою книгу, как Исаак на костер, сложенный Авраамом. А знаешь ли, Алик, что лишнее "А" в имя Авраама Бог дал ему из великой любви?» Как бывает у Шкловского, то, что кажется незначительной виньеткой, оказывается важной подсказкой. Он помещает Триоле в роман, изменяя в ее имени одну букву — заменяя «Эля» (так звали ее близкие) на «Аля». Это знак любви, но и знак присвоения. Женщина должна стать материалом, литературным фактом.

Но Исаак, как известно, избежал костра. И Шкловский постоянно открывает собственную неудачу, невозможность до конца уловить Элю-Алю инструментом письма. Сопротивление жизни власти текста, непереводимость одного в другое не дают роману превратиться в мертвую форму. Недоступность объекта сохраняет желание. В том числе и желание писать.

Как относилась к этим играм Триоле, мы можем только догадываться, но, кажется, без энтузиазма. За свою долгую жизнь она почти не возвращалась к этому эпизоду. В недавно переизданном ее романе 1928 года «Защитный цвет» хорошо чувствуется усталость от мужского взгляда, превращающего женщину в ходячий штамп, разменную монету страсти. Она отказала обоим поклонникам-формалистам (стоит заметить, и Якобсон, и Шкловский были в этот момент женаты и, кажется, особенно не собирались от жен уходить). Для Якобсона этот отказ, похоже, был трагедией. Шкловскому именно он и был нужен. Он прямо говорит об этом в романе: «Мне за границей нужно было сломиться, и я нашел себе ломающую любовь. И уже не глядел на женщину и сразу пришел к ней с тем, что она меня не любит».

Действие пятое: роман

Несчастная любовь работает в романе Шкловского как мертвая и живая вода — или как грушевая эссенция, которой (как он пишет в «Третьей фабрике») склеивали в ту эпоху кинопленку. Она собирает распавшегося в хаосе Гражданской войны субъекта, оживляет этого голема из обломков. Она привносит в монтаж жизни невольного эмигранта новый сюжет.

В теории прозы Шкловского это важная идея: связный сюжет возникает в эволюции европейского романа, только чтобы соединять в один текст разрозненные куски, новеллы. Но и здесь можно переставить акценты: чтобы выправить хаос жизни, найти в нем цельность и смысл, необходим именно сюжет. В случае «Zoo» это сюжет русского романа — сюжет о провалившемся интеллигенте.

Во втором, уже петроградском издании 1924 года Шкловский включает в текст «Zoo» отрывок о пробнике. Мотив этот первый раз возникает в письме Горькому в 1922 году. «Пробник» — коннозаводческий термин. Так называют жеребца, которого подпускают к несговорчивой кобыле, чтобы подготовить ее к встрече с племенным жеребцом-осеменителем, а перед спариванием прогоняют прочь. Герои классической русской литературы, «лишние люди», отвергаемые, неуместные, всегда теряющие женщину интеллигенты,— такие же пробники. В романе Шкловский пишет как бы впроброс: «В революции мы сыграли роль пробников». В письме он откровеннее: «Мы, правые социалисты, "ярили" Россию для большевиков».

Так, еще до Берлина и до Эльзы, возникает ассоциация революции и женщины. Реальная женщина приходит как материализация метафоры. Образ из письма воплощается в жизни, чтобы вернуться в письмо. Несчастливый роман с Алей повторно разыгрывает несчастливый роман с революцией: подобное лечится подобным. Только здесь — в отличие от своей политической биографии — Шкловский становится режиссером, сам пишет сценарий своего поражения. Так готовится финальный жест книги.

Финал: ошибка

«Zoo» кончается парадоксальным скачком вбок — тем, что Шкловский называл «ходом коня» (название еще одной его книги, вышедшей в том же 1923-м и тоже в Берлине). Последнее письмо адресовано не Але, а во ВЦИК — его политическим противникам. Содержание письма — сдача. И весь роман оказывается разгоном, необходимым, чтобы эту сдачу совершить: «Я придумал женщину и любовь для книги о непонимании, о чужих людях, о чужой земле. Я хочу в Россию».

В сентябре того же года Шкловский действительно возвращается в СССР. Начинается новая жизнь, и последнее письмо «Zoo» в этой жизни многое определяет. Всю ее можно описать как серию сдач: эсера перед большевиками, большого ученого — перед халтурой, авангардиста — перед требованиями соцреалистического метода.

Апология такой сдачи — вышедшая в 1926 году «Третья фабрика» (ее иногда называют заключительной частью трилогии, начатой «Сентиментальным путешествием» и «Zoo»). Сквозной мотив этой книги — необходимость отказа от себя, потребность быть обработанным эпохой — «как лен на стлище». Дело здесь не в конформизме и тем более не в трусости, а в нежелании становиться тем самым лишним человеком — в литературе, в социальной жизни и в любви тоже. Своей ученице Лидии Гинзбург Шкловский говорил, что вся его способность к несчастной любви ушла на Эльзу, и теперь он может любить только счастливо.

Берлинский эпизод был загибом, ошибкой в этой биографии вдохновенного приспособленца. Именно так — как об эффекте путаницы, документе блужданий — Шкловский говорил о «Zoo» последующие шестьдесят лет, дописывая новые предисловия для переизданий, возвращаясь к книге в воспоминаниях. Парадокс — но парадокс абсолютно в духе Шкловского — в том, что благодаря этой ошибке родилась его главная книга. Шкловский хотел быть нужным времени, но настоящим писателем его сделал опыт ненужности, отпадения, и всю жизнь он об этом помнил.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram