Выходцы из СССР, ветераны Афганистана и Чечни, оказались очень кстати в рядах израильской армии во время последней войны. «Русскому солдату сухарь дай — он до Берлина добежит», — говорит один из литературных героев Марка Алданова. Не всерьез говорит, а шутки ради. Но есть здесь и доля истины. «Добежит», не жалуясь на тяготы. Дойдет и остановится, где прикажут.

В Израиле батальон «Алия» («Восхождение»), укомплектованный ветеранами — выходцами из СССР — СНГ, — готов «добежать» до Газы или до Бейрута. Был бы приказ.

Рассказывает комбат «Алии» Роман Ратнер. Несколько дней тому назад он вернулся из Ливана, с войны.

Солдатская книжка

Роман Ратнер,

год рождения 1960-й, место рождения — Бобруйск. Мобилизовался в армию в 1979 году, служил в подразделении войсковой разведки ВДВ.

В 1979 — 1980-х проходил службу в Афганистане, в боевых частях.

Демобилизовался в звании майора СА.

В 1992-м репатриировался в Израиль. Председатель Общества «Движение против террора и насилия — батальон «Алия».

|

| Роман Ратнер вспоминает 2002 год - встречу с министром обороны Беньямином Элиэзером |

— Идея собрать своих ребят, прошедших Афган или Чечню, и помочь армии, возникла в 2000 году, после начала мятежа палестинских экстремистов, или, как его называют, второй интифады. Нам сразу стало ясно, что интифада — это борьба с городскими партизанами, мы это уже проходили. Обидно было бы не использовать наш боевой опыт. Но наш «непризывной» возраст мешал делу, армия по формальным причинам не нуждалась в наших услугах: бюрократия — она повсюду бюрократия, а на Ближнем Востоке в особенности. Нужно было изыскивать новые формы сотрудничества, служащие той же цели — боевой оперативной деятельности. И в 2002-м году возник батальон обученных и обстрелянных выходцев из СССР — СНГ «Алия».

Организация насчитывает сегодня около 1200 членов. Надо сказать, что израильские и российские контуры боевых подразделений, да и воинские звания тоже, не совпадают. 1200 человек — это близко к бригаде, а командует израильской бригадой офицер в звании «младшего генерала» — старше, чем русский полковник, но младше, чем генерал. А в 2002 году, во время встречи с тогдашним министром обороны Беньямином Элиэзером (Фуадом), подопечных у Романа Ратнера было 300 солдат — близко к батальону. Так возникло название, сохранившееся до сих пор и имеющее скорее декоративное, чем оперативное наполнение.

Фуаду идея Ратнера понравилась, он решил определить боевых «русских» в погранвойска. В погранвойсках солдатам скучать не приходится, на границах война спать не ложится никогда. Но здравое решение завязло в бюрократических рогатках, и лишних денег в кассе Минобороны не обнаружилось; может, плохо искали.

Тем временем «Алия» проявила инициативу и взяла на себя охрану сельскохозяйственных поселений в Иудее и Самарии — в районах с концентрированным арабским населением. Ночные дозоры, пешие патрули. Максимум желания, минимум снаряжения… Армия не возражала, но и включать рисковавших головой добровольцев в штатный состав не спешила: не было денег.

|

| Бойцы «Алии» на учениях |

А желающих вступить в батальон становилось все больше. Люди горячились, искали причины проволочек, тревожили начальство письмами. Наконец, Министерство обороны решило отправить на подготовку в один из армейских тренировочных лагерей 500 человек. Призвали 100 — на больше денег не хватило. В ходе переподготовки бывшие спецназовцы поражали мишень в голову с 250 метров, без оптики. Сотня прошла обучение, показала себя в деле с самой лучшей стороны и была зачислена в корпус резервистов. Это было начало.

— Летом 2003-го, — рассказывает Роман Ратнер, — в Газе расплодились снайперы. Хорошие снайперы, где-то их готовили со знанием дела. Начальство говорит: ребята, поработаем! Я и еще двое ребят едем в Газу, начинаем работать против этих снайперов. Через месяц снайперский огонь противника в районе Хан-Юнес снизился на семьдесят процентов. Результат говорил сам за себя, и наша снайперская группа была увеличена до шести стрелков.

А батальон параллельно с чисто боевыми делами стал работать в контакте с полицией, в частности, в весьма специфической сфере: в борьбе с наркодельцами, в ликвидации наркосетей. Работа носила разведывательный, отчасти артистический характер: приходилось внедряться в закрытые преступные сообщества. Надо было отменно владеть собой — равно как и оружием, и культурой восточных единоборств. В полиции говорили: ну дают эти «русские»!

Через три года после организации о батальоне «Алия» заговорили в Израиле. Фраза, запущенная кем-то из журналистов: «У бойцов батальона слишком легкий указательный палец: нажимают на спусковой крючок, а потом глядят, в кого попали!» — далеко не всеми воспринималась как осуждение. А что должен делать снайпер на огневой позиции — пить кофе? Играть в нарды? К судьбе упрямого батальона начали проявлять интерес политики: многие выходцы из России видели в бойцах «Алии» своих героев. Пристальное внимание политиков куда как не всегда приносит пользу объекту этого внимания.

12 июля, за несколько часов до захвата боевиками Насраллы двоих израильских солдат и первой волны ракетных обстрелов, Роман Ратнер ехал с инспекторской поездкой на северную границу: там резко повысилась снайперская активность «Хезболлы». Война началась, можно сказать, на глазах Ратнера. Восемнадцать дней понадобилось ему на то, чтобы уговорить армейское начальство задействовать снайперов батальона на ливанском фронте: ждали распоряжения министра обороны Амира Переца.

Сегодня в батальоне хорошо понимают многие тонкости войны на Ближнем Востоке. Например: «В чем различие между действиями палестинских террористов и боевиков «Хезболлы»?» — спрашиваю у бойца батальона Александра Шевченко.

Солдатская книжка

Александр Шевченко,

родился в 1970 году на Украине.

Призван в армию в 1988-м, служил в мотострелковых частях. Армейская профессия — пулеметчик.

Репатриировался в Израиль в 1998-м.

В батальоне «Алия» с 2003-го. Воевал в Газе, Ливане.

|

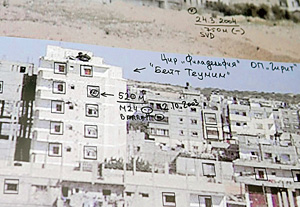

| Засечь снайпера - полдела. Главное - вовремя согласовать приказ на открытие огня |

— Основное отличие — в подготовке и вооружении, — рассказывает Шевченко, — в Газе перестрелка с применением легкого стрелкового оружия — обычное дело: бой как бой. В Ливане «хезболлоны» (так солдаты называют боевиков «Хезболлы». — Д М.) лупят и по бронетехнике, и по солдатам, даже по одиночкам, из гранатометов — тут тебе и «Малютки», и «Фаготы», и даже «Вампиры». В Газе было привычней. Там, правда, другая проблема: пока получишь разрешение открыть огонь на поражение, состариться можно. Лейтенант согласовывает решение с капитаном, капитан — с майором, майор — с полковником. А почему? А потому что общественность может не понять. Вражеский стрелок, который в тебя целится и сам сидит у тебя на мушке, — тот очень хорошо поймет, а мировая общественность не поймет… Пока согласовывают и решают, мишень преспокойно уходит на своих двоих.

Для снайпера согласование приказа на открытие огня — вопрос жизни и смерти. Иногда — не только своей.

Бойцы батальона вспоминают случай в предместьях Газы, в зоне возведения защитной стены. Израильские бульдозеры расчищали полосу под будущую стену, их прикрывал БТР. Роман Ратнер и его товарищи залегли на высотке, в эвкалиптовом леске. Под ними, вплотную к апельсиновой роще, рычали бульдозеры. Неподалеку расхаживал от дерева к дереву феллах. Делать ему там было нечего, апельсины еще не созрели, и Роман заподозрил в нем наблюдателя. И не ошибся.

Рассказывает ветеран батальона Сергей Белоцерковский.

Солдатская книжка

Сергей Белоцерковский,

год рождения 1962-й, место рождения — Подмосковье.

В 1979-м призван в армию — в спецназ МВД. Действовал в горячих точках. Демобилизовался в звании капитана.

В Израиле с 1991 года. В 1992 году прошел обязательную предармейскую подготовку и был направлен в пехотные части Армии обороны Израиля.

К батальону «Алия» присоединился одним из первых, в 2002 году.

|

| Излюбленная мишень боевиков «Хезболлы» - израильские солдаты на БТР |

— Роман этого собирателя зеленых апельсинов с первого взгляда засек: наблюдатель. А тут как на грех БТР прикрытия сломался — заглох мотор. Солдаты вышли на броню, кумекают, как отогнать машину в нашу зону. Наблюдатель подгреб поближе, потом отошел. Средство связи при нем было. Смотрим с высотки — к БТР пробирается между апельсиновыми деревьями джип «сузуки» с затемненными стеклами. Наши солдаты его не видят, а у нас в обзоре он как на ладони. Из джипа выходит какой-то амбал в черной маске, с ручным пулеметом. Ну, тут и ребенку ясно: феллах сейчас зайдет с фронта, отвлечет внимание, а пулеметчик с тыла сбреет солдат с брони. Счет пошел на секунды. И Роман на свой страх и риск решил никого не запрашивать, не ждать никакого разрешения. Мы открыли огонь. Наши солдаты на БТР только головами вертят: кто стреляет, в кого стреляют… Так и не поняли. И остались в живых. А нас поначалу прижали: как так, открыли огонь без разрешения! Потом разобрались что к чему и нас даже одобрили. Всегда бы так — толку было бы побольше.

Никто в «Алии» не сомневается в том, что батальон — целиком — следовало отправить на фронт в первые часы войны. Восемнадцать дней, потраченных на уговоры и переговоры, сгорели попусту. Горстка бойцов, в конце концов мобилизованная в зону боевых действий, не могла ни на что серьезно повлиять.

— У меня при себе было два аппарата связи, — вспоминает Роман Ратнер. — Один я использовал для связи со своими людьми, говорил только по-русски. По второму связывался с начальством, говорил только на иврите. И вот по второму передаю сведения из зоны огня, запрашиваю указаний. И слышу в ответ на чистейшем русском: «Мочи их, козлов!»

Первый круг второй ливанской войны замкнулся, на линии конфронтации наступило относительное затишье. Долго ли отдыхать «Алии»?