В следующем году театр на Таганке отметит свое 50-летие. Накануне юбилея "Огонек" провел ревизию воспоминаний вместе с легендарным актером Таганки Вениамином Смеховым

Зал, холл

— Удивительное ощущение, зал у Таганки маленький, напоминает современный театр, который на 40-50 мест...

— 450 мест на Таганке — это хорошо для любимовского репертуара. Плодотворнее всех здесь творил художник Давид Боровский. Это был урок для многих сценографов. И для режиссеров. Например, Кирилл Серебренников рассказывал, как папа посылал его из Ростова смотреть в Москве только Любимова с Боровским... Инфекция имела большой успех. Благородная инфекция. Это чудо абсолютного театра начинается, по Боровскому, кстати, с вопроса: "Чего нам не хватает на пустой сцене?.." И дальше уже населять ее по смыслу пьесы и произволу фантазии. А вот портреты тех, кому мы обязаны своим происхождением: Вахтангов, Мейерхольд, Брехт, Станиславский...

— Это правда, что портрет Станиславского повесили по настоянию горкома партии?

— На моей памяти...Это не так. Нужен был иконостас, в котором соединялись бы наши пристрастия, и вместе с тем стратегия российского театра в мировом контексте. Когда мы начинали, Станиславский бесконечно цитировался Любимовым; например, фраза о том, что каждые пять лет художник должен переучиваться. Они... своего рода группа разведчиков — в эту тайну театрального перекрестка. Станиславский, как его называли,— "натурализатор", Мейерхольд — конструктивист и "биомеханист"; Вахтангов — "золотая середина", и оба при этом ученики Станиславского. Величие Станиславского неоспоримо хотя бы потому, что нет больше таких учителей на свете, которые благословляли бы и тех, кто от них сбежал. Ну и Брехт, который также считал себя учеником Станиславского, хотя создал совершенно иной театр. Не было бы Брехта, не было бы Таганки. "Добрый человек из Сезуана", дипломный спектакль, поставленный Юрием Любимовым, это был его взрывной старт, еще в Щукинском училище.

— А как вы оказались здесь?

— Окончив Щукинское училище, я добровольно сбежал из Москвы в Куйбышевский театр, проработал там год — на большее меня не хватило; а затем сбежал обратно — с твердым желанием уйти из актеров. За этот год я написал книгу, сдал ее в журнал "Юность", то есть я собирался уже уйти в литераторы. Приняли меня в театр по протекции одного из педагогов Щукинского училища. Это был театр, куда привозили зрителей из колхозов, так часто бывало. Провинциальный московский театр. А актеры при этом были замечательные. Спустя какое-то крохотное время после того, как меня приняли в театр, выяснилось, что партия и правительство требуют внимания к молодежи. Это была оттепель; время, когда оказалось, что Джульетту не обязательно должна играть народная артистка СССР; что Джульетта может быть и моложе 70 лет.

...Начало обновления — приход в Московский театр драмы и комедии (так до 1964 года назывался театр на Таганке.— "О") Петра Фоменко. Закваска будущей Таганки — его дерзкий молодой дух, праздник непослушания, и это в Петре Наумовиче не старело до конца жизни. От него я услышал, что никакого соцреализма не бывает, зато есть вопрекизм. Все делалось в этом театре вопреки. По логике этого самого воприкизма именно сюда предпочел прийти со спектаклем "Добрый человек из Сезуана" его создатель, Любимов. Ему предлагали другие помещения, но он захотел сюда. Здесь был когда-то филиал Малого театра, и много всего.

— Когда Любимов пришел на Таганку, было ощущение, что эта история продлится долго? Или что это на 1-2 сезона, а потом все закончится?

— Успех "Доброго человека" увенчался похвальной статьей Константина Симонова в газете "Правда". И этот прорыв Любимова совпал с реабилитацией великой эпохи русского модерна и Серебряного века русской поэзии. Когда на театралов Москвы и страны буквально обрушился "Добрый человек из Сезуана", стало ясно, что это надолго. Любимов пришел в старую "драму-комедию" в конце 1963 года (я видел его как педагога еще до того, на репетициях в Щукинском училище). Приходу Юрия Петровича способствовала энергия тогдашнего директора Николая Дупака, который в золотой век Таганки усердно претерпевал все изгибы, все позитивы и негативы характера нашего любимого новатора-диктатора. Театр ведь — это цивилизованная форма узаконенной монархии, где один человек решает за всех, а все решают вместе с ним. Взлету Таганки сопутствовало сочетание двух противоположных элементов — вот этот творческий вопрекизм и... поддержка партии.

— Как это могло сочетаться?

— Это была последняя щель оттепели, в которую проскользнула Таганка. А потом со злодейским занудством каждому спектаклю, с 1964 по1977 год, сопутствовала одна и та же издевательская фаза надзора. С точки зрения власти, Любимов подпадал под "презумпцию виновности". Но когда говорят, что это был диссидентский театр, это неправда. Ему бы не дали быть ни диссидентским, ни антисоветским. Как и Андрею Тарковскому или, скажем, театру Ефремова, Эфроса, или Товстоногова.

— Многие вспоминают о Таганке в связи с появлением "Гоголь-центра", который недавно возглавил Кирилл Серебренников: власть, как в 1960-е, вынуждена создавать искусственные отдушины, "выпускать пар", чтобы молодежь ходила не на площадь, а в театр.

— Это сегодня. В то время нужны были единичные образцы для "международных наблюдателей": например, допускался к выезду из страны один Трифонов, один Окуджава, один Вознесенский. Тут я, конечно, утрирую: образцов было больше. А что касается Таганки, то очень многие наши спектакли, как и нашего старшего брата "Современника", имели единичные разрешения. То есть "Всегда в продаже" Аксенова "Современнику" можно, но больше никому. Когда мой самый трудный и самый счастливый спектакль "Час пик", в постановке Любимова по польской повести, которую я переделал в пьесу, захотели сразу десятки театров, то в Министерстве культуры им ответили: нет. Спектакль шел только на Таганке.

— Вы — самый свободный театр в СССР. По идее, актеры и режиссеры должны были бы завидовать, рваться к вам — здесь творческая свобода плюс советская зарплата.

— С "Современником" это было так. Многие мечтали быть там. Потому что он был ближе к привычному театральному воспитанию, это была модернизация всеобщего МХАТа, царившего тогда в СССР. Таганка — производное от вахтанговской школы, с мейерхольдовским акцентом: это было менее интересно выпускникам театральных вузов, потому что их отпугивали формализм и эксперименты, а также слухи о нас как об актерах-марионетках. А вот на спектакли к нам рвались, это правда. Мой друг, старший брат Олега Янковского, Ростислав Иванович, шутя хвастался тем, что по своей книжечке депутата Верховного Совета получил возможность постоять у нас на балконе. В числе постоянных зрителей были Михаил Ульянов, Петр Капица, Андрей Сахаров. Не говоря уже о коллегах-актерах, таких как Лазарев, Немоляева, Яковлев и Этуш. Они ходили почти на все спектакли.

— Но работать на Таганке актеры не рвались. Почему?

— Свобода — это ценность для гражданина. Но не для актера. "Мейерхольд для бедных", "6 хрипов — семь гитар" — так называли Таганку наши коллеги, весьма известные театральные люди, и это не было секретом. Но Любимова, надо отдать ему должное, это все не занимало. Он был человек какого-то яростного корневого предназначения, как будто бы Бог ему сказал: "Никого не слушай. Твори дальше".

— То есть даже коллеги считали вас "не совсем театром", я правильно понимаю?

— Говорить могли по-разному, Андрей. Сотни и тысячи студентов, театралы всей страны называли Таганку лучшим театром. Я помню, была дискуссия в ЦДРИ о наших спектаклях. Среди дискутирующих — Юрий Карякин, Георгий Шахназаров, ученые-ядерщики. И вот все они выходят в курилку. И я спросил у них нахально — мы ведь были любимчиками: "А чем вам наш театр нравится? Есть сильный режиссер Любимов, а мы? Почему вы к нам так серьезно относитесь?" На что был такой ответ (округляю): мы предпочитаем не ходить в наши театры, где правдиво и скучно "отображают действительность". А у вас мы увидели прорыв к тому, что нас восхищает в Пикассо, в Шостаковиче, к тому, что делал Мейерхольд, к тому, что сегодня творится у Питера Брука. Мы увидели поэтический жанр и то, что рождается воображением. И далее цитата из Эйнштейна: "Дороже воображения ничего нет".

— Они видели слишком много "реализма" в жизни и то же самое в советском искусстве. Они испытывали тоску по утопии, по фантазии, какой-то трещине, да?

— Они хотели индивидуального отражения действительности. Того, чем занимаются поэты. Любимов вообще-то — великий поэт театра, потому что он зарифмовал и прозу, и трагедии, и комедии, и классику, и современные ему шедевры. Поэзия и музыка были, конечно, главными в этом деле. И — по принуждению эпохи — политика. Любимов не хотел быть политиком. Его принудили быть рачительным отцом и играть в политические игры: стучаться во все двери, чтобы поддержали, потому что он действительно очень любил своих актеров. И не боялся делать актеров соавторами. Высоцкий на своих концертах часто объяснял успех Таганки тем, что у Любимова много актеров-соавторов, тех, кто сами сочиняют. А когда человек участвует в создании, то ему интереснее играть на сцене, правда?

"Мы были все тогда хорохоры. Но мы понимали, что если не будет Любимова, не будет и нас"

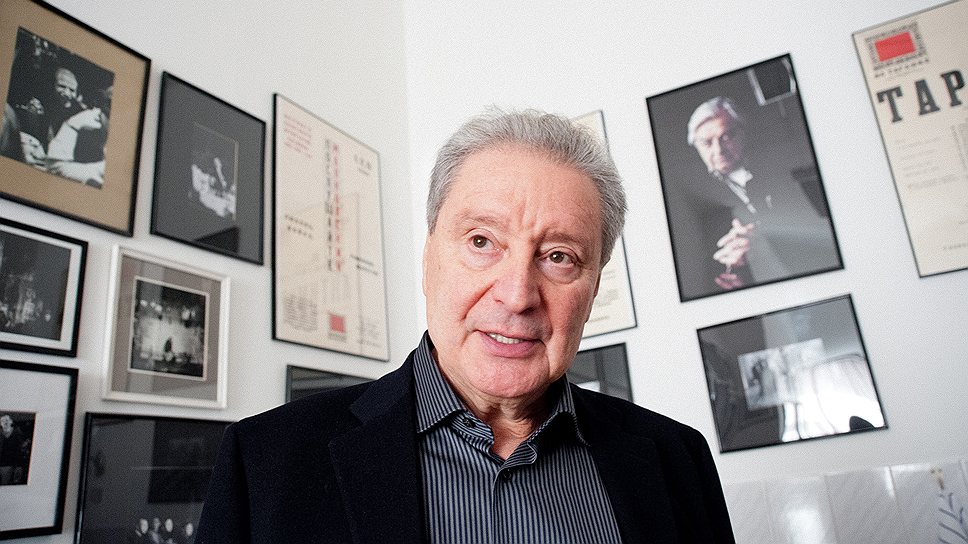

Фото: Тимофей Изотов, Коммерсантъ

Второй этаж — коридор-- гримерка

— Вот гримерная. Вот мой столик... А вот этот, драгоценный, старенький, видите? Его тысячи раз уже фотографировали, столик Володи Высоцкого.

— Его здесь гримировали?

— Мы выходили на сцену без грима, по-честному, какие есть.

— А зачем он здесь сидел?

— Переодевался, готовился... На "Добром человеке" я сам рисовал себе синяк под глазом — для образа. Здесь был лигнин, здесь было полотенце. Вот еще умывальник — важный. "Гамлет" кончается, и первым умывается Володя, потом я, Клавдий — по списку ролей. Все достаточно скромно и прекрасно. И в этой комнате бывали многие замечательные люди. К нам заглядывали по дороге к кабинету ЮП и Окуджава, и Вознесенский, и Евтушенко, и Элем Климов с Ларисой Шепитько, и Тарковский.

— Самое модное место в тогдашней Москве.

— Ну, слово "модное" тут не очень... В "модный" театр не пошел бы Тарковский или Климов. Они шли туда, где могли подпитываться. Театр очень выражал время. И еще, что очень важно, сострадание к человеку этой страны. Чего почти не бывало у других. Любимов начинал обсуждение каждой пьесы со слов: играть надо про то, что делается за окном! Что творится в нашей родной несчастной стране. Чем живет обыкновенный человек? И в те времена, как и в наши, слово "человек" почти не произносилось. Только — "народ", "люди".

...Однажды мы — Высоцкий, режиссер Глаголин и я — написали телеграмму Брежневу, Подгорному и Косыгину. В ней был крик о помощи нашему театру, который хотят закрыть противники прогрессивного искусства, хотя мы исполняем ленинские указания о демократичности, о яркости художественных образов на сцене... За это, мол, наш театр так любит молодежь и вся страна. Пожалуйста, вмешайтесь и спасите отца нашего, Юрия Петровича Любимова, чтобы не случилась непоправимая ошибка в истории советского искусства. Это шел 1968 год, пражские события, поэтому цензоры особенно старались, чтобы Таганки не стало... Через какое-то время меня просят зайти вот в этот кабинет к Дупаку. Я пришел, смотрю, сидел еще какой-то человек без определенных черт лица...

— Из органов.

— Ну, а кто же еще. И дрожащий Дупак — потому что на нем театр — говорит: "Как вы осмелились посылать телеграмму! Лично вы!" И тут до меня доходит. Первоначально телеграмма была подписана "коллектив театра на Таганке". Телеграфистка, увидев адресат "Москва, Кремль", говорит: в таких случаях нужно указывать фамилию. Я посмотрел на ребят: Высоцкого упоминать опасно, парторга Глаголина — тем более. Им подписывать нельзя: парторг театра и Владимир Высоцкий... Пришлось подписать: "от коллектива театра — Вениамин Смехов". А мы были все тогда хорохоры, мы понимали, что или Любимов, или никто. Если не будет Любимова, не будет и нас. Дупак говорит: "А меня почему вы не спросили? Я ведь тоже коллектив?" Я ему отвечаю: "Николай Лукьянович, так я могу еще одну телеграмму отправить: "во изменение вчерашней телеграммы — коллектив театра и директор"..." Дупак восклицает: "Как ему легко писать такие письма!" А человек негромко произнес: "Я советую вам подумать... Ведь вы в числе тех, кто делал спектакль "Послушайте!", к которому очень много претензий у руководства советской культуры".

— Но у Таганки были и высокие покровители...

— Если вы имеет в виду Андропова — это легенда. А вот из числа высоких лиц при главном Лице с Бровями — Евгений Самотейкин, помощник Брежнева, Лев Оников, Георгий Шахназаров, Лев Делюсин. Все эти люди создавали в каких-то случаях перевес "позитива". А вот почему верхние шли навстречу этому?.. Почему все-таки "Андрей Рублев" вышел?.. Почему все-таки спектакли Эфроса выходили, хотя к нему были такие же страшные придирки и угрозы? Почему жил и работал театр "Современник" и лучшие спектакли Товстоногова? Наверное, потому что наверху существовал все-таки баланс, и иногда одерживали верх здравые люди. Спектакль "Павшие и живые" запретили бы, если на премьере не побывали бы и не заступились чиновники из международного отдела ЦК. Понимаете, сегодня это вообще смешно, если вы почитаете сценарий спектакля, где речь идет о...

— ...О войне. О погибших поэтах. Патриотический.

— Конечно. Молодые люди погибли. Но! Во-первых, молодежь, во-вторых, тема смерти, в-третьих, тема риска во время войны. И, кроме того, два эпицентра спектакля — это анти-Гитлер и анти-Сталин. Это было невозможно тогда. То есть вслух об этом не говорили, но, скажем, монолог Ольги Берггольц, которую необыкновенно играла Зинаида Славина,— это была, конечно, тема репрессивного режима. Какие-то ее главные стихи вымарывали, меняли, но тема все равно оставалась. И люди, привыкшие вычитывать подтексты, все это понимали.

— А почему тема смерти и тема риска запрещенные? Ведь это вполне органично для темы войны...

— Андрей, вообще одно упоминание имен погибших Павла Когана, Михаила Кульчицкого, Николая Майорова, а также оставшихся в живых и испытывающих вину за это — Самойлова, Слуцкого, Межирова... Это была крамола. Их ведь никто близко не допускал к публичности. Известно, что в 1965 году, переломив этот негласный запрет, вышла книга Виктории Швейцер о молодых поэтах, погибших на войне. Но надо было дожить до разрешения партии и правительства — говорить о молодых людях, которые погибли в войну.

— Война — это ведь скрепа, и при советской власти тоже. Это же объединяющий фактор. Самая, по идее, разрешенная тема. Она могла все вместить. И почему же так?

— "Разрешенная"... Единственная разрешенная тема жанра — трагедия. "А зори здесь тихие" — гениальный спектакль, который тоже, кстати, пытались запретить. Там не было "руководящей роли партии"...

— Ах да, руководящая роль должна быть...

— Единственный разрешенный подход к теме войны — это Победа. А тут — гибельная судьба мальчишек-поэтов, вызывающая сострадание зрительного зала. Этого быть не должно. Мы победили, мы герои — вот это да! Все остальное, вся эта жалость, слюнявая — это было исключено. Вот стихи, которые я читал как ведущий, "от автора", от поэта Бориса Слуцкого: "Ордена теперь никто не носит, планки носят только чудаки, и они, наверно, скоро бросят, сберегая пиджаки... Нет, у нас жестокая свобода — помнить все страдания. До дна. А война была — четыре года. Долгая была война". Ветераны писали гневные письма в ЦК, и их уговаривать не надо было. В День Победы просто подходили к ним: "А вы знаете, в спектакле театра на Таганке звучат такие слова: "ордена теперь никто не носит"..."

Кабинет директора — кабинет Любимова

— ...Когда печатается на всех полосах всех газет речь Леонида Ильича Брежнева, мы обязаны, как каждый советский коллектив, откликнуться на это. И вот мы сидим в кабинете, Юрий Петрович открывает статью, и у него помечены красным замечательные слова о том, как надо беречь художника, как надо старательно исполнять заветы Ленина о том, что молодежь должна быть в фарватере, что прогресс опирается на лучшие шедевры великой литературы... Эти статьи составляли могучие люди, одним из составителей был Александр Бовин, член худсовета Таганки.

— Член худсовета Таганки?

— Да, в нашем театре были такие члены художественного совета, как Шнитке, Окуджава, Вознесенский...

— Которые присматривают за молодыми актерами...

— Худсовет не присматривает. Худсовет — это же соучастники наших преступлений.

— Но Бовин ведь политический журналист?

— Ну при чем тут это? Черниченко (Юрий Черниченко, 1929-2010, русский писатель, общественный и политический деятель.— "О") и Карякин (Юрий Карякин, 1930-2011, литературовед, общественный деятель.— "О") тоже были люди, так или иначе связанные с политикой. Но вот в этой комнате (я тоже был членом худсовета) решался вопрос о репертуаре будущего года. Карякин предлагает Достоевского, Александр Аникст — Шекспира, Бояджиев — "Тартюфа", Евтушенко еще что-то, Вознесенский — еще что-то... И "Тартюф" перевесил — демократическим путем.

— У меня такой вопрос: а как все-таки в театре относились к власти? Общее настроение в театре было антисоветское? Или оппозиционное, но в рамках системы?

— Вы говорите не вообще о советской власти, а о ее почти маразматическом периоде. Власть, которую мы тогда называли Софьей Васильевной, или Софьей Власьевной,— она всерьез вообще не воспринималась. Она была враждебна духу человека, и мы хорошо знали, что советская власть — это цинизм тех, кто зарабатывает на патриотизме. И поэтому восхищались людьми, которые формально находятся в рядах высшей знати, но при этом хотят, чтобы в этой стране думали о человеке, о развитии великой культуры, опущенной до уровня секретарской литературы. То, что было здесь, это можно назвать диабетическим, или диетическим сегментом советской власти...

— Но смотрите: в столице СССР легально работает, по сути, антисоветский коллектив. Это уникальное положение, согласитесь.

— Хотя советская власть была героиней анекдотов, у граждан было широкое поле для демагогии, для карьерного роста. И ваше дело — выбирать. Вам могли сказать: "Зачем ты ругаешь такого-то босса? Ведь ты на его месте вел бы себя так же". А вы на это: "А я не буду на его месте".— "А если бы тебя назначили?" — "А я бы не пошел". То есть, понимаете, мы, кажется, уже могли выбирать — быть подлецами или не быть.