Принято считать, что время дирижаблей бесповоротно ушло с катастрофой «Гинденбурга» в 1937 году. После нее от идеи перевозок пассажиров и грузов на них отказались, сочтя риски слишком высокими. Единственная ниша, которую им оставили,— это быть парящей рекламой. Но технологии не стоят на месте, а мировые державы вновь соревнуются за право стать первой, кто запустит дирижабль.

Фото: Baz Ratner / Reuters

В эпоху беспилотников и сверхзвуковых самолетов дирижабль выглядит безнадежным пережитком прошлого. Однако многие компании уверены, что именно он поможет совершить революцию в сфере доставки грузов. А многие страны, в том числе и Россия, активно разрабатывают дирижабли будущего.

Принято считать, что эпоха дирижаблей завершилась трагедией 1937 года, когда «Гинденбург» — крупнейший на тот момент в мире — загорелся и рухнул на землю, в результате чего погибли 35 человек. После катастрофы от идеи пассажирских перевозок на этих огромных парящих машинах отказались. Частные предприниматели десятилетиями пытались возродить индустрию, но постройка одного аппарата стоит целое состояние, а инвесторов до сих пор отпугивают картинки горящего «Гинденбурга». «Когда мы взялись за это, многие смеялись над нами,— рассказывает Боб Лойд, руководитель проекта создания дирижабля Lockheed Martin.— Мир думал, это устаревшая технология: эти дирижабли, ха-ха-ха. И все употребляли слово на букву Г — мы его не произносим,— а мы в ответ говорили: ''ОК, но это не имеет никакого значения''».

Фотогалерея

«Золотой век» дирижаблей

Родиной дирижабля считается Франция, а отцом — математик и военный Жан-Батист Менье (1754-1793), предложивший проект аэростата, который поднимался бы в воздух на два-три километра при помощи трех воздушных винтов. Использовать его ученый предлагал для военных целей — в первую очередь, для разведки

На фото: жители французского Люневиля наблюдают за аварийной посадкой военного дирижабля

Фото: Getty Images

В 1793 году Жан-Батист Менье погиб, так и не реализовав проект. Прорыв произошел в 1852 году, когда француз Анри Жиффар совершил первый в истории полет на дирижабле. Аппарат работал на паровом двигателе, но впоследствии они не прижились. «Золотой век» дирижаблей начался позже, когда в воздухоплавание стали внедрять двигатели внутреннего сгорания

Фото: Getty Images

Имя немецкого изобретателя Фердинанда фон Цеппелина носят самые известные дирижабли первой половины ХХ века

На фото: цеппелин над Летним садом в Санкт-Петербурге

Фото: Семейный архив Муратовых-Тихомировых

Сконструированный Цеппелином аппарат LZ 3, совершивший первый полет в 1906 году, закупался немецкой армией. Так, спустя более века, осуществилась идея Менье, который хотел использовать дирижабли для военных нужд

На фото: цеппелин LZ 129 «Гинденбург» в небе над Нью-Йорком

Фото: AP

Во время Первой мировой войны аэростаты стояли на вооружении практически всех стран-участниц конфликта. К началу войны Российская империя имела около 20 боевых дирижаблей, но наибольших успехов в этом направлении достигла Германия

Фото: AP

Немецкие дирижабли развивали скорость до 90 км/ч, легко преодолевали 4,5 тыс. км и могли обрушить на противника несколько тонн бомб. Это выгодно отличало их от легких самолетов, которые редко несли больше пяти бомб. Известно, что 14 августа 1914 года один немецкий дирижабль разрушил более тысячи зданий в бельгийском Антверпене

Фото: U.S. Naval Historical Center

Американские дирижабли во время учений у побережья Атлантик-Сити в 1930 году

Фото: U.S. Naval Historical Center

Дирижабли применялись и для грузоперевозок. Такой аппарат мог доставить по воздуху 8-12 тонн. В 1910 году первая пассажирская линия заработала по маршруту Фридрихсхафен—Дюссельдорф

Фото: U.S. Naval Historical Center

Топливные резервуары американского дирижабля USS Shenandoah (ZR-1), построенного в 1923 году

Фото: U.S. Naval Historical Center

Вслед за Германией пассажирские перевозки заработали во Франции и Великобритании. В конце 1920-х годов дирижабли начали выполнять трансатлантические пассажирские перелеты

Фото: U.S. Naval Historical Center

Рулевая рубка американского дирижабля USS Macon (ZRS-5), построенного в 1933 году

Фото: USS Macon (ZRS-5)

В 1926 году совместная норвежско-итало-американская экспедиция под руководством путешественника Руаля Амундсена на дирижабле «Норвегия» осуществила первый трансарктический перелет

Фото: AP

В 1928 году состоялась еще одна арктическая экспедиция. Дирижабль «Италия» под руководством исследователя Умберто Нобиле с экипажем из 16 человек пролетел над Северным полюсом, но на обратном пути потерпел крушение. Часть членов экипажа погибла, оставшиеся около месяца жили в разбитом на льду лагере. В спасении итальянских путешественников принимал участие СССР

Фото: AP

В 1928 году произошло первое в истории кругосветное путешествие на дирижабле. Немецкий «Граф Цепеллин» на тот момент являлся крупнейшим и наиболее передовым дирижаблем в мире

На фото: «Граф Цеппелин» в небе над Лондоном

Фото: AP

В 1931 году в СССР при Главном управлении Главвоздухфлота была создана организация «Дирижаблестрой». Работы по производству дирижаблей на подмосковном предприятии велись до начала 1940-х годов

На фото: советский дирижабль «СССР-B6»

Фото: Автор неизвестен

Конец «золотого века» дирижаблестроения наступил в 1937 году после катастрофы цеппелина «Гинденбург», выполнявшего рейс из Германии в США. Дирижабль, выпущенный годом ранее, на момент постройки был самым большим воздушным судном в мире, его скорость достигала 135 км/ч

На фото: крушение «Гинденбурга»

Фото: AP

При посадке аппарата произошло возгорание. Дирижабль рухнул на землю в окрестностях Нью-Йорка, сгорев дотла менее чем за минуту. Погибли 35 из 97 человек на борту (13 пассажиров и 22 члена экипажа) и еще один рабочий на земле. Крушение «Гинденбурга» фактически стало концом коммерческого использования дирижаблей в транспортных целях

Фото: AP

Родиной дирижабля считается Франция, а отцом — математик и военный Жан-Батист Менье (1754-1793), предложивший проект аэростата, который поднимался бы в воздух на два-три километра при помощи трех воздушных винтов. Использовать его ученый предлагал для военных целей — в первую очередь, для разведки

На фото: жители французского Люневиля наблюдают за аварийной посадкой военного дирижабля

Фото: Getty Images

В 1793 году Жан-Батист Менье погиб, так и не реализовав проект. Прорыв произошел в 1852 году, когда француз Анри Жиффар совершил первый в истории полет на дирижабле. Аппарат работал на паровом двигателе, но впоследствии они не прижились. «Золотой век» дирижаблей начался позже, когда в воздухоплавание стали внедрять двигатели внутреннего сгорания

Фото: Getty Images

Имя немецкого изобретателя Фердинанда фон Цеппелина носят самые известные дирижабли первой половины ХХ века

На фото: цеппелин над Летним садом в Санкт-Петербурге

Фото: Семейный архив Муратовых-Тихомировых

Сконструированный Цеппелином аппарат LZ 3, совершивший первый полет в 1906 году, закупался немецкой армией. Так, спустя более века, осуществилась идея Менье, который хотел использовать дирижабли для военных нужд

На фото: цеппелин LZ 129 «Гинденбург» в небе над Нью-Йорком

Фото: AP

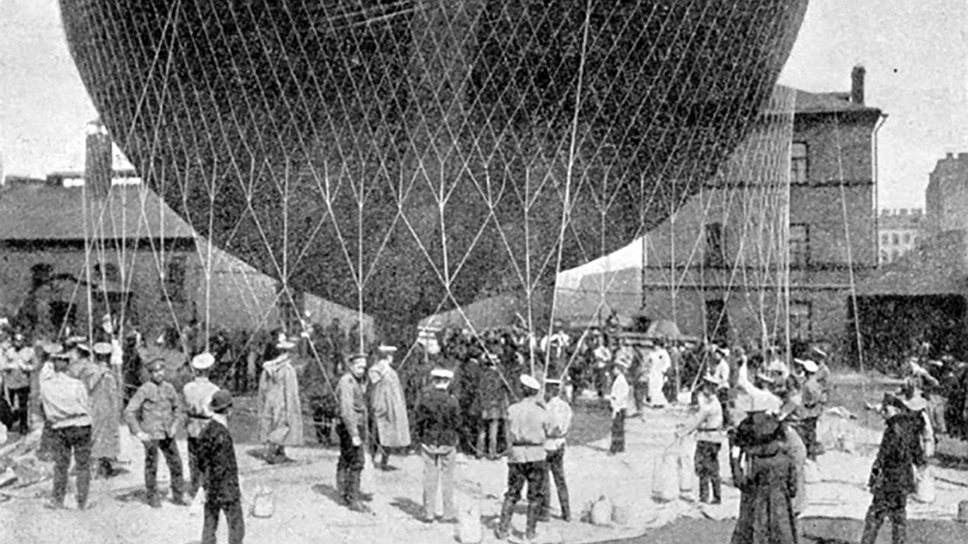

Во время Первой мировой войны аэростаты стояли на вооружении практически всех стран-участниц конфликта. К началу войны Российская империя имела около 20 боевых дирижаблей, но наибольших успехов в этом направлении достигла Германия

Фото: AP

Немецкие дирижабли развивали скорость до 90 км/ч, легко преодолевали 4,5 тыс. км и могли обрушить на противника несколько тонн бомб. Это выгодно отличало их от легких самолетов, которые редко несли больше пяти бомб. Известно, что 14 августа 1914 года один немецкий дирижабль разрушил более тысячи зданий в бельгийском Антверпене

Фото: U.S. Naval Historical Center

Американские дирижабли во время учений у побережья Атлантик-Сити в 1930 году

Фото: U.S. Naval Historical Center

Дирижабли применялись и для грузоперевозок. Такой аппарат мог доставить по воздуху 8-12 тонн. В 1910 году первая пассажирская линия заработала по маршруту Фридрихсхафен—Дюссельдорф

Фото: U.S. Naval Historical Center

Топливные резервуары американского дирижабля USS Shenandoah (ZR-1), построенного в 1923 году

Фото: U.S. Naval Historical Center

Вслед за Германией пассажирские перевозки заработали во Франции и Великобритании. В конце 1920-х годов дирижабли начали выполнять трансатлантические пассажирские перелеты

Фото: U.S. Naval Historical Center

Рулевая рубка американского дирижабля USS Macon (ZRS-5), построенного в 1933 году

Фото: USS Macon (ZRS-5)

В 1926 году совместная норвежско-итало-американская экспедиция под руководством путешественника Руаля Амундсена на дирижабле «Норвегия» осуществила первый трансарктический перелет

Фото: AP

В 1928 году состоялась еще одна арктическая экспедиция. Дирижабль «Италия» под руководством исследователя Умберто Нобиле с экипажем из 16 человек пролетел над Северным полюсом, но на обратном пути потерпел крушение. Часть членов экипажа погибла, оставшиеся около месяца жили в разбитом на льду лагере. В спасении итальянских путешественников принимал участие СССР

Фото: AP

В 1928 году произошло первое в истории кругосветное путешествие на дирижабле. Немецкий «Граф Цепеллин» на тот момент являлся крупнейшим и наиболее передовым дирижаблем в мире

На фото: «Граф Цеппелин» в небе над Лондоном

Фото: AP

В 1931 году в СССР при Главном управлении Главвоздухфлота была создана организация «Дирижаблестрой». Работы по производству дирижаблей на подмосковном предприятии велись до начала 1940-х годов

На фото: советский дирижабль «СССР-B6»

Фото: Автор неизвестен

Конец «золотого века» дирижаблестроения наступил в 1937 году после катастрофы цеппелина «Гинденбург», выполнявшего рейс из Германии в США. Дирижабль, выпущенный годом ранее, на момент постройки был самым большим воздушным судном в мире, его скорость достигала 135 км/ч

На фото: крушение «Гинденбурга»

Фото: AP

При посадке аппарата произошло возгорание. Дирижабль рухнул на землю в окрестностях Нью-Йорка, сгорев дотла менее чем за минуту. Погибли 35 из 97 человек на борту (13 пассажиров и 22 члена экипажа) и еще один рабочий на земле. Крушение «Гинденбурга» фактически стало концом коммерческого использования дирижаблей в транспортных целях

Фото: AP

Lockheed Martin начал разрабатывать дирижабли более десятилетия назад, а в 2016 году подписал первое соглашение о поставке своей продукции компании Straightline Aviation (SLA). Стоимость контракта составила $480 млн, он подразумевает поставку 12 грузовых летательных аппаратов. Первая поставка должна состояться уже в этом году, а последний из дирижаблей по контракту будет поставлен не позднее 2021 года. Эти дирижабли, заполненные гелием, смогут перевозить до 20 тонн груза.

Главное преимущество современных дирижаблей в том, что они способны перевозить десятки тонн груза в места, где нет даже дорог, что значительно расширяет логистические возможности, а главное — экономит средства на доставку.

Ведь то, что раньше приходилось довозить несколькими видами транспорта, теперь сможет быть доставлено за один перелет. И компаний, стремящихся первыми занять эту нишу перспективного рынка, уже много. Среди них, например, британская Hybrid Air Vehicles, которая уже разработала прототип гибридного летательного аппарата, представляющий собой смесь самолета и дирижабля длиной в 92 метра. Компания уже провела несколько тестовых испытаний, которые, впрочем, не обошлись без инцидентов. Так, например, в августе 2016 года при одном из первых испытательных полетов дирижабль поднялся на слишком большую высоту, и его посадочный канат запутался в линиях высоковольтной передачи. В результате сам аппарат рухнул на землю. А в ноябре 2017 года дирижабль, находящийся на аэродроме и закрепленный к посадочной мачте, неожиданно развалился пополам и рухнул на землю. При обоих инцидентах никто не пострадал.

В гонке дирижаблей участвует и американские Boeing, Northrop Grumman и Aeroscraft. Канада представила собственный прототип, который сверху буквально облеплен солнечными панелями. Разработкой прототипов занимаются также Бразилия и Китай. Российский дирижабль «Атлант» должен быть построен к 2021 году. Пока это тоже только прототип, на создание которого уйдет порядка 3–3,5 млрд руб. При этом на сайте НПО «Росаэросистемы-Авгуръ», занимающегося разработкой дирижабля, указаны две модификации отечественного летательного аппарата: «Атлант 100» будет способен перевозить грузы массой до 60 тонн на дальность до двух тысяч километров, а «Атлант 30» — до 16 тонн.

Фотогалерея

Легче воздуха

Цеппеллин над Летним садом в Санкт-Петербурге. Строительство первых дирижаблей-цеппелинов началось в 1899 году в плавающем сборочном цехе на Боденском озере. Оно было организовано на озере потому, что граф фон Цеппелин, основатель завода, истратил на этот проект все свое состояние и не располагал достаточными средствами для аренды земли под завод. Первый полет цеппелина состоялся 2 июля 1900 года

Фото: http://dolgoprud.org/

Первый дирижабль царской России «Учебный» был построен в 1908 году. Объем его оболочки составлял 2 тыс. куб. м, длина — 40 м, диаметр 6,6 м, при этом он мог развить скорость до 21 км/ч

Фото: Фото из альбома "Управляемые аэростаты России и Советского Союза", Е.Д. Карамышев. / Е.Д. Карамышев/http://dolgoprud.org

Дирижабль «Лебедь» был построен в 1909 году по российскому заказу на заводе Lebaudy во Франции. Автором стал француз Анри Жюлио. Объем оболочки «Лебедя» составлял 4,5 тыс. куб. м, длина — 61 м, диаметр — 11 м, дирижабль развивал скорость до 36 км/ч

Фото: http://www.dolgoprud.org

Первый воздушный шар был запущен в 1911 году во время смотра войск в присутствии императора Николая II

Фото: Фото ИТАР-ТАСС / Репродукция Фотохроники ТАСС/Фото ИТАР-ТАСС

22 декабря 1912 года был заключен контракт с Балтийскими судостроительным и механическим заводами. Они построили управляемый дирижабль «Гигант» объемом около 18 тыс. куб. м. Его длина составляла 105 м, максимальный диаметр — 16,25 м. При этом он мог развивать небывалую до этого скорость — 65 км/ч при максимальной высоте полета 3,5 тыс. м. Горючего хватало на 20 часов

Фото: http://www.dolgoprud.org

Дирижабль «Парсеваль II» (по другим данным, «Буревестник»), купили у Германии в 1913 году, в течение двух лет он обладал наилучшими летными данными из всех имевшихся у России аэростатов. Объем оболочки составлял 9,6 тыс. куб. м, длина — 90 м, диаметр — 16 м, при этом он развивал скорость до 67 км/ч. Весной 1915 года дирижабль был разобран

Фото: http://dolgoprud.org/

Во время Первой мировой войны дирижабли были основными средствами стратегической разведки. Российские аэростаты распологали в Луцке, Бердичеве, Белостоке, Лиде, Сализи (близ Петрограда), Брест-Литовске, Ковно, Гродно, где были построены ангары с базами снабжения и питания дирижаблей газом

Фото: Фото из фондов Долгопрудненского историко-художественного музея / http://dolgoprud.org/Фото из фондов Долгопрудненского историко-художественного музея

Продувка оболочки дирижабля «Московский химик-резинщик» на заводе «Каучук» в Москве. Дирижабль был построен на добровольные взносы рабочих и служащих резиновой и химической промышленности в 1924 году. При перелете из Ленинграда в Москву он был обстрелян караулом военного завода и совершил вынужденную посадку в районе Твери. Всего совершил 21 полет

Фото: Фото из фондов Долгопрудненского историко-художественного музея.

Штурвалы управления дирижабля «Комсомольская правда» («СССР-В4»). Сбор средств на строительство дирижабля был организован газетой «Комсомольская правда», поэтому аэростат и получил такое название. «Комсомольская правда» создавалась на основе чертежей своего предшественника — дирижабля «Московский химик-резинщик»

Фото: Фото из альбома "Дирижабль "Комсомольская правда", архив Оппман Е.М.

Советский дирижабль «СССР-B4». В конце 1931 года при Главном управлении Главвоздухфлота была создана организация «Дирижаблестрой», которая должна была проектировать, производить и эксплуатировать дирижабли, а также совершенствовать методы их эксплуатации

Фото: Фотоальбом из архива ДКБА / Архив ДКБА/http://dolgoprud.org

Баллонный цех. Складывание оболочки дирижабля. Крайний справа — конструктор С. П. Лившиц. Надпись на транспаранте: «Да здравствуют советские женщины — активные участники политической, хозяйственной и культурной жизни нашей страны!»

Фото: Фото из фондов Долгопрудненского историко-художественного музея / Долгопрудненского историко-художественного музея/dolgoprud.org

В феврале 1933 года советские и итальянские инженеры построили первый дирижабль полужесткого типа «СССР В-5». Его первый полет состоялся 27 апреля 1933 года и продолжался 1 час 15 минут. В мае 1933 года его приняли в эксплуатацию после государственных приемных испытаний. Прежде всего он предназначался для ознакомления советских специалистов с технологией строительства полужестких дирижаблей, обучения экипажей и наземного персонала. За год он совершил более 100 полетов, но его оболочка была ненадлежащего качества, выпуская много водорода. Из-за этого дирижабль приняли решение разобрать

Фото: Фотоальбом из архива ДКБА

30 января 1934 года советский стратостат «Осоавиахим-1» впервые в мире достиг высоты 22 км. Однако при спуске потерпел катастрофу стратостат «Осоавиахим-1» и все члены экипажа

Фото: wikipedia.org

Встреча дирижабля СССР-В6 после рекордного полета. На земле — «СССР-В6», над ним — «СССР-В1». Дирижабль «СССР В-6 Осоавиахим» был построен на базе итальянского дирижабля типа N-4 с различными усовершенствованиями. Для этого в СССР пригласили итальянского конструктора Умберто Нобиле. 29 сентября 1937 года аэростат вылетел из Долгопрудного, где находился проектировочный цех, и приземлился здесь же спустя 130 часов 27 минут, 4 октября 1937 года. При этом был установлен мировой рекорд длительности беспосадочного перелета

Фото: http://www.dolgoprud.org

Во время Второй мировой войны аэростаты стали применять для защиты городов, военных объектов и т. д. Аэростаты заграждения использовались для того, чтобы повреждать самолеты при столкновении с тросами, оболочками или подвешиваемыми на тросах зарядами взрывчатого вещества. Кроме того, наличие аэростатов заставляло вражеские самолеты летать на больших высотах и затрудняло прицельное бомбометание с пикирования

Фото: RIA Novosti archive/ Олег Кнорринг

Дирижабль «Победа» был разработан за полгода в 1944 году конструктором ОКБ «Дирижаблестроя» Борисом Арнольдовичем Гарфой. Он должен был доставлять для постов аэростатов заграждения водород и участвовать в грузоперевозках. После окончания войны «Победа» использовалась для поиска мин, затонувших в акватории Черного моря. Однако в 1947 году во время полета на небольшой высоте аэростат зацепил ЛЭП и рухнул. Восстановить его не удалось

Фото: Фото из фондов музея ДМЗ.

Дирижабль мягкой системы Au-30 «Аргус» был построен в Киржаче Владимирской области в 2008 году. До 2009 года был крупнейшим российским дирижаблем, установившим официальный мировой рекорд дальности беспосадочных перелетов

Фото: Коммерсантъ / Михаил Почуев / купить фото

На сегодняшний день дирижабли и воздушные шары используются в мирных целях — как способ развлечения

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин / купить фото

Начало старта международного спортивного перелета тепловых аэростатов Россия--Украина. Мероприятие прошло в рамках года России на Украине и было приурочено к 100-летию авиации и 200-летию со дня первого официального подъема аэростата в России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото

Цеппеллин над Летним садом в Санкт-Петербурге. Строительство первых дирижаблей-цеппелинов началось в 1899 году в плавающем сборочном цехе на Боденском озере. Оно было организовано на озере потому, что граф фон Цеппелин, основатель завода, истратил на этот проект все свое состояние и не располагал достаточными средствами для аренды земли под завод. Первый полет цеппелина состоялся 2 июля 1900 года

Фото: http://dolgoprud.org/

Первый дирижабль царской России «Учебный» был построен в 1908 году. Объем его оболочки составлял 2 тыс. куб. м, длина — 40 м, диаметр 6,6 м, при этом он мог развить скорость до 21 км/ч

Фото: Фото из альбома "Управляемые аэростаты России и Советского Союза", Е.Д. Карамышев. / Е.Д. Карамышев/http://dolgoprud.org

Дирижабль «Лебедь» был построен в 1909 году по российскому заказу на заводе Lebaudy во Франции. Автором стал француз Анри Жюлио. Объем оболочки «Лебедя» составлял 4,5 тыс. куб. м, длина — 61 м, диаметр — 11 м, дирижабль развивал скорость до 36 км/ч

Фото: http://www.dolgoprud.org

Первый воздушный шар был запущен в 1911 году во время смотра войск в присутствии императора Николая II

Фото: Фото ИТАР-ТАСС / Репродукция Фотохроники ТАСС/Фото ИТАР-ТАСС

22 декабря 1912 года был заключен контракт с Балтийскими судостроительным и механическим заводами. Они построили управляемый дирижабль «Гигант» объемом около 18 тыс. куб. м. Его длина составляла 105 м, максимальный диаметр — 16,25 м. При этом он мог развивать небывалую до этого скорость — 65 км/ч при максимальной высоте полета 3,5 тыс. м. Горючего хватало на 20 часов

Фото: http://www.dolgoprud.org

Дирижабль «Парсеваль II» (по другим данным, «Буревестник»), купили у Германии в 1913 году, в течение двух лет он обладал наилучшими летными данными из всех имевшихся у России аэростатов. Объем оболочки составлял 9,6 тыс. куб. м, длина — 90 м, диаметр — 16 м, при этом он развивал скорость до 67 км/ч. Весной 1915 года дирижабль был разобран

Фото: http://dolgoprud.org/

Во время Первой мировой войны дирижабли были основными средствами стратегической разведки. Российские аэростаты распологали в Луцке, Бердичеве, Белостоке, Лиде, Сализи (близ Петрограда), Брест-Литовске, Ковно, Гродно, где были построены ангары с базами снабжения и питания дирижаблей газом

Фото: Фото из фондов Долгопрудненского историко-художественного музея / http://dolgoprud.org/Фото из фондов Долгопрудненского историко-художественного музея

Продувка оболочки дирижабля «Московский химик-резинщик» на заводе «Каучук» в Москве. Дирижабль был построен на добровольные взносы рабочих и служащих резиновой и химической промышленности в 1924 году. При перелете из Ленинграда в Москву он был обстрелян караулом военного завода и совершил вынужденную посадку в районе Твери. Всего совершил 21 полет

Фото: Фото из фондов Долгопрудненского историко-художественного музея.

Штурвалы управления дирижабля «Комсомольская правда» («СССР-В4»). Сбор средств на строительство дирижабля был организован газетой «Комсомольская правда», поэтому аэростат и получил такое название. «Комсомольская правда» создавалась на основе чертежей своего предшественника — дирижабля «Московский химик-резинщик»

Фото: Фото из альбома "Дирижабль "Комсомольская правда", архив Оппман Е.М.

Советский дирижабль «СССР-B4». В конце 1931 года при Главном управлении Главвоздухфлота была создана организация «Дирижаблестрой», которая должна была проектировать, производить и эксплуатировать дирижабли, а также совершенствовать методы их эксплуатации

Фото: Фотоальбом из архива ДКБА / Архив ДКБА/http://dolgoprud.org

Баллонный цех. Складывание оболочки дирижабля. Крайний справа — конструктор С. П. Лившиц. Надпись на транспаранте: «Да здравствуют советские женщины — активные участники политической, хозяйственной и культурной жизни нашей страны!»

Фото: Фото из фондов Долгопрудненского историко-художественного музея / Долгопрудненского историко-художественного музея/dolgoprud.org

В феврале 1933 года советские и итальянские инженеры построили первый дирижабль полужесткого типа «СССР В-5». Его первый полет состоялся 27 апреля 1933 года и продолжался 1 час 15 минут. В мае 1933 года его приняли в эксплуатацию после государственных приемных испытаний. Прежде всего он предназначался для ознакомления советских специалистов с технологией строительства полужестких дирижаблей, обучения экипажей и наземного персонала. За год он совершил более 100 полетов, но его оболочка была ненадлежащего качества, выпуская много водорода. Из-за этого дирижабль приняли решение разобрать

Фото: Фотоальбом из архива ДКБА

30 января 1934 года советский стратостат «Осоавиахим-1» впервые в мире достиг высоты 22 км. Однако при спуске потерпел катастрофу стратостат «Осоавиахим-1» и все члены экипажа

Фото: wikipedia.org

Встреча дирижабля СССР-В6 после рекордного полета. На земле — «СССР-В6», над ним — «СССР-В1». Дирижабль «СССР В-6 Осоавиахим» был построен на базе итальянского дирижабля типа N-4 с различными усовершенствованиями. Для этого в СССР пригласили итальянского конструктора Умберто Нобиле. 29 сентября 1937 года аэростат вылетел из Долгопрудного, где находился проектировочный цех, и приземлился здесь же спустя 130 часов 27 минут, 4 октября 1937 года. При этом был установлен мировой рекорд длительности беспосадочного перелета

Фото: http://www.dolgoprud.org

Во время Второй мировой войны аэростаты стали применять для защиты городов, военных объектов и т. д. Аэростаты заграждения использовались для того, чтобы повреждать самолеты при столкновении с тросами, оболочками или подвешиваемыми на тросах зарядами взрывчатого вещества. Кроме того, наличие аэростатов заставляло вражеские самолеты летать на больших высотах и затрудняло прицельное бомбометание с пикирования

Фото: RIA Novosti archive/ Олег Кнорринг

Дирижабль «Победа» был разработан за полгода в 1944 году конструктором ОКБ «Дирижаблестроя» Борисом Арнольдовичем Гарфой. Он должен был доставлять для постов аэростатов заграждения водород и участвовать в грузоперевозках. После окончания войны «Победа» использовалась для поиска мин, затонувших в акватории Черного моря. Однако в 1947 году во время полета на небольшой высоте аэростат зацепил ЛЭП и рухнул. Восстановить его не удалось

Фото: Фото из фондов музея ДМЗ.

Дирижабль мягкой системы Au-30 «Аргус» был построен в Киржаче Владимирской области в 2008 году. До 2009 года был крупнейшим российским дирижаблем, установившим официальный мировой рекорд дальности беспосадочных перелетов

Фото: Коммерсантъ / Михаил Почуев / купить фото

На сегодняшний день дирижабли и воздушные шары используются в мирных целях — как способ развлечения

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин / купить фото

Начало старта международного спортивного перелета тепловых аэростатов Россия--Украина. Мероприятие прошло в рамках года России на Украине и было приурочено к 100-летию авиации и 200-летию со дня первого официального подъема аэростата в России

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото

А недавно к этой гонке присоединилась и Франция, чья компания Flying Whales решила сосредоточиться на создании летательного аппарата, способного перевозить древесину массой до 60 тонн. Компания уже получила порядка €200 млн от инвесторов, а в 2021 году планирует провести IPO. Тогда в свой первый полет должен будет отправиться и прототип компании.

Кирилл Сарханянц