«Идеал — понятие персональное»

Писатель Евгений Водолазкин представляет свой новый роман «Оправдание Острова»

В ноябре в «Редакции Елены Шубиной» (АСТ) выходит новый роман лауреата премии «Большая книга» Евгения Водолазкина — «Оправдание Острова». О том, перед кем и почему оправдываются герои книги, писатель рассказал «Огоньку».

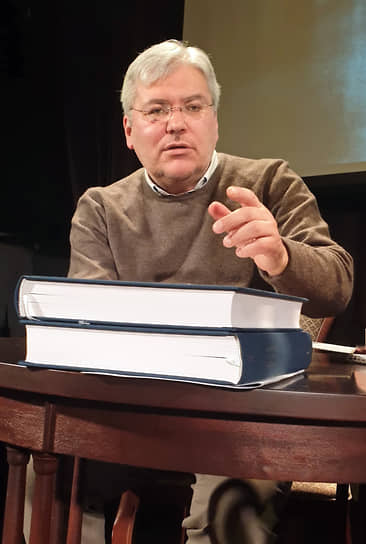

Евгений Водолазкин уверен, что писатель должен смотреть внутрь себя, а не по сторонам

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ / купить фото

Евгений Водолазкин уверен, что писатель должен смотреть внутрь себя, а не по сторонам

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ / купить фото

— Роман называется «Оправдание Острова». В связи с этим множество вопросов: почему Остров? И главное, почему «оправдание»? Оправдание его грехов перед творцом или хроника как оправдание его беспокойной истории?

— Остров — это, как известно, часть суши, окруженная водой. Нечто завершенное, ограниченное. Если рассматривать Остров как модель мира, то он не должен быть частью мира — он должен находиться отдельно.

Слово «оправдание» использовано в заглавии романа в разных своих значениях. С одной стороны, это процесс оправдывания, а с другой — что-то, а точнее, кто-то, кто одним своим присутствием оправдывает непростую историю Острова. Во втором случае это аргумент в пользу оправдания. Говоря словами Георгия Иванова,

И это будет оправданье

Всего погубленного мной.

— Ваш Остров нуждается в оправдании?

— Нуждается. Он пришел в плохое состояние, к тому же существовало пророчество, что Остров может «пойти на дно». Все зависит от того, сможет ли он оправдаться. Я надеюсь, сможет, потому что на Острове нашлись праведники.

— И Острову приходится в итоге торговаться с Богом — праведников мало… И найденные — «возрастные герои».

— Да, как в сцене торговли Авраама с Богом, когда Бог говорит, что не будет наказывать людей, если в городе найдется хотя бы пятьдесят праведников. «А если сорок пять?..» — спрашивает Авраам. Замечательный библейский стиль, который меня восхищает все больше. А мои «возрастные» герои — Ксения и Парфений — люди, которые соглашаются отвечать за свой народ, у них просто нет выбора. Они должны идти до конца. А праведниками обычно становятся под старость. Молодые часто жестоки, у них нет жизненного опыта, опыта добра и зла. Праведники не всегда видны и заметны, но даже в страшные часы они все равно находятся. Ведь есть народное поверье, что без трех праведников не стоит земля.

— Сложно ли подбирать краски для праведника, который живет в наши дни? Ведь вы пишете все-таки о наших с вами современниках.

— Писать о праведниках сложнее всего. Гораздо проще о злодеях. Доброта наивна и беззащитна, над ней легко посмеяться. Писать же о праведниках современных почти невозможно. Поэтому герой другого моего романа «Лавр» живет в XV веке, а Парфений и Ксения, хотя действуют и в современности, но опорной ногой стоят также в Средневековье. Но мои праведники — они ведь всего лишь люди. Праведничество — это путь, а не состояние. И на этом пути может случаться разное. Здесь важно, куда этот путь лежит. От них ожидают многого, если угодно — чуда, на которое они не считают себя способными. Но эта энергия ожидания отрывает их от земли и оказывается, что чудо совершают не только они, но и верящие в них люди.

Обычному читателю-зрителю история двух людей, живущих «по любви совершенной», а не плотской, вероятно, представляется скучной и не способной затронуть. Ему хочется истории Тристана и Изольды.

Но выясняется, что напряжение монашеской жизни может захватывать гораздо больше, чем самые яркие любовные отношения. Наше представление о том, что будут читать или смотреть, а что не будут, зачастую не выдерживает проверки опытом. Когда я писал «Лавра», опять же я не был уверен, что история многих тронет. Ведь это, мягко говоря, не «Гарри Поттер». Но получилось-то как раз совсем по-другому. Мне кажется, что любой художник, будь то режиссер или писатель, должен смотреть скорее внутрь себя, а не по сторонам. Если то, о чем он рассказывает, важное и настоящее, это будет воспринято со всем вниманием и открытостью.

— Остров — популярный мотив ваших произведений…

— …Мы же островитяне. Живем в Петербурге, у нас островное мышление. Мне кажется, было бы странно, если бы из Петербурга исходили какие-то другие идеи, кроме островных. На острове сильна дистанция, а когда она стирается между народами или людьми, это имеет плохие последствия. Дистанция хороша, среди прочего, тем, что на дистанции чувствуешь желание сближения. Если ее нет, то двигаться некуда. Был еще один великий островитянин — Дмитрий Сергеевич Лихачев. Для него понятие острова играло особую роль. Островом было место его заключения — Соловки. Островом он называл отдел древнерусской литературы Пушкинского Дома, имея в виду, что посреди штормов советского времени его отдел оставался той частью суши, к которой можно причалить и где можно прийти в себя. Дмитрий Сергеевич напоминал своим сотрудникам, что они живут на острове, и призывал это ценить. Для многих из нас занятия древнерусской литературой были формой внутренней эмиграции.

Обложка книги Евгения Водолазкина «Оправдание Острова»

Фото: «Редакция Елены Шубиной» / Издательство АСТ

Обложка книги Евгения Водолазкина «Оправдание Острова»

Фото: «Редакция Елены Шубиной» / Издательство АСТ

— Вы медиевист и часто показываете, что Средневековье — не страшнее дня сегодняшнего. Там любят и грешат даже как-то по-домашнему…

— Да, Средневековье в современном сознании существует в странной оболочке страха: как сказали бы сейчас, оно токсично. Притом Средневековье — не более мрачная эпоха, чем современность. Тогда не придумывали того, что придумали для уничтожения людей в XX веке. Средневековье старалось убивать как можно меньше, хотя понятно, что и один человек — это много. В Средние века время было пропитано вечностью. Из любой точки был вертикальный выход — обращение к небу. А современное время движется параллельно земле. Опять же: теперешняя история пишется с партийной точки зрения, что бы мы ни понимали под «партией». Средневековый хронист руководствовался другими принципами, ведь его мир замыкался на Боге. В центре средневекового мира стоял Бог, а в центре тогдашнего социального устройства — монастырь.

— Однако при этом в качестве жанра для своего нового романа вы выбрали вполне модернистский — жанр утопии.

— Да, в моем романе есть элементы утопии, как, впрочем, и антиутопии. И все же, я бы говорил не об утопии, а об идеале. Идеал — это понятие скорее персональное, к нему движется человек, а утопия — это такой проект коллективного счастья, под который мобилизуют всех, независимо от того, хотят они в этом участвовать или нет. Поэтому воплощение утопии обычно оборачивается большой кровью. Мой вымышленный Остров — это, если угодно, произведение искусства. Граница его четко очерчена. Юрий Лотман говорил, что одним из признаков произведения искусства является его «ограниченность». Остров — символ европейской цивилизации: это и Россия, и Европа, вместе взятые. Специфически российского на Острове не так уж много. Например, в романе описывается событие, названное революцией. Мы по инерции думаем про 1917-й, но в общеевропейском сознании, когда говорят «революция», вспоминают в первую очередь французов. И жестокость их революции не уступает жестокостям революции российской. Я не разбрасываю тайные знаки по страницам романа, но для любителей истории там есть маленькие крючки. Например, сюжеты из «Истории франков» Григория Турского или нашей «Повести временных лет» в качестве реминисценции. Мой текст не политический манифест, а попытка дать метафору истории.

— Наши с вами современники склоны героизировать тиранов, обеляя прошлое. В вашем романе есть, например, слова: «Исчезни Сталин в тридцатые — ушла бы диктатура?» Как бы вы сами ответили на этот вопрос?

— Я не всегда совпадаю со своими героями в оценках, но здесь бы согласился. Сталин как историческая фигура — это не только его персональные качества. Объяснение появления такой фигуры лежит не только в персональной сфере. Всякое историческое событие — это причудливая смесь отдельного человека и среды. Это результат их взаимодействия. В обществе было некое предчувствие такого человека, и когда Сталин пришел к власти, к этому были готовы. У одних эта готовность была ожиданием, у других — страхом. Когда всё сводят к влиянию одной личности, я обычно спрашиваю: а что было бы, если бы Сталин приехал в Швейцарию и предложил свои услуги в качестве диктатора? Мне кажется, ничего, кроме смеха, у местного населения это бы не вызвало. Смех — это форма отторжения, отказ обсуждать такой поворот событий.

— Однако на вашем Острове тирания тоже мало чему научила — один тиран сменяется другим…

— Да, их череда воспроизводит систему, и иных там ожидать не приходится. Добрых Парфения и Ксению «подвинули» со всеобщего согласия, отправив их из княжеского дворца в коммуналку. Это было свободным волеизъявлением народа, который, замечу, их в общем-то любил. Как говорил Высоцкий по поводу песни о Куке: «Так бывает: любят, а все равно съедят». Думаю, в истории все взаимосвязано: маленькое колесико крутится в одном ритме с огромными шестернями. С тирана не снимается его персональная вина, но в определенном смысле эта вина лежит и на всех остальных. Мы часто предпочитаем облегченный вариант объяснения, приписывая все одному человеку. История же устроена гораздо сложнее.

— Может покаяние быть коллективным или это личный выбор?

— Это личный выбор каждого. Но когда количество покаявшихся велико, то это становится выбором народа. Причем покаяние — это не тогда, когда все собираются на Красной площади и произносят общие речовки. Всеобщее покаяние — это когда каждый, где бы они ни находился, испытывает то же чувство раскаяния, что и другие. И если таких людей достаточно много, это начинает резонировать и влиять на общую обстановку в стране.

— А России есть в чем коллективно каяться?

— Думаю, каждому народу есть в чем каяться. Как нет безгрешных людей, так нет и безгрешных народов. Но о грехах народа, как и о его доблестях, я бы говорил осторожно. Потому что субъектом нравственности является не народ, а личность.

— Память человеческая коротка, как и чувство благодарности, люди быстро забывают хорошее. История циклична. А может ли она чему-то научить?

— История может научить, но ее уроки достаточно ограниченны. История не может научить ничему «историческому» и подсказать, как действовать в тех или иных политических ситуациях. Потому что история, всерьез говоря, не повторяется — в этом ее особенность. Повторяются отдельные элементы, но в целом событие никогда не происходит дважды. Да, у истории есть циклы, но все же я уподобил бы ее не кругу, а спирали. И чтобы понять, почему Наполеон проиграл при Ватерлоо, нужно, чтобы собрались те же люди и повторились те же обстоятельства, вплоть до завтрака Наполеона. А это невозможно. Учит же история нравственности. Ее урок: делаешь зло — оно к тебе возвращается. Моральные уроки — главные уроки истории, иного ждать от нее не приходится.

— О смерти вы говорите естественно, не пугая и не смакуя ужасы. Как, по-вашему, всегда ли современник готов размышлять о смерти?

— Благополучие, которого достигают на определенном этапе многие страны, приводит к одной особенности: оно позволяет забыть о том, чем кончается жизнь. Бытовой комфорт обладает одним оптическим свойством: он позволяет не видеть смерть. В «Повести о Варлааме и Иоасафе» есть такая притча: спасаясь от единорога, человек на краю обрыва успевает схватиться за ветви дерева. Взгляд его падает вниз, на корни, которые грызут две мыши — черная и белая. В таком, прямо скажем, подвешенном состоянии он занимается тем, что ловит ртом капли стекающего с листьев меда. Единорог символизирует смерть, дерево — жизнь, а черная и белая мыши — день и ночь, приближающие час кончины. Мед — «сладость мира сего». Я не против комфорта, но мне кажется, что, увлекаясь медом, нужно время от времени смотреть вниз. Первый взгляд, возможно, будет крайне неприятен, но мысль о смерти, правильно воспринятая, по сути, утверждает жизнь. Memento mori — это оптимистическая фраза. И она — не о страхе смерти, а о любви к жизни.