Самый советский художник

Памяти Ильи Кабакова

27 мая в Нью-Йорке, немного не дожив до девяностолетия, умер Илья Кабаков, художник, который лучше всех смог объяснить миру, что такое советская цивилизация и созданный ею советский человек.

1975

Фото: Архив Музея современного искусства «Гараж» / Коллекция Игоря Пальмина

1975

Фото: Архив Музея современного искусства «Гараж» / Коллекция Игоря Пальмина

Словосочетание «тотальная инсталляция», переведенное на множество языков, так давно вошло в обиход интернациональной истории искусства и культуры, что не все, кто его использует, знают, что у него, как и других терминов вроде «импрессионизма» или «хеппенинга», есть автор. И, как случалось со всеми другими удачными терминами, «тотальная инсталляция» зажила своей собственной жизнью, стала обозначать любую гигантскую или просто большую инсталляцию, потому что, на свое счастье, родилась как раз в середине той художественной эпохи, которую можно назвать эпохой инсталляций. В сочинении терминов критики вечно соперничают с художниками, но Илья Кабаков потому придумал такой удачный термин, что ему поневоле приходилось совмещать роли художника и критика в одном лице, и речь не только о том, что ему принадлежит, возможно, лучшая книга о московском неофициальном искусстве 1960-х и 1970-х. Речь о том, что его круг — и он сам об этом многократно говорил — существовал в режиме абсолютной герметичности, словно космонавты на космической станции: в своей мирской художественной деятельности, работая иллюстраторами книг или оформителями клубов, Кабаков и его друзья, разумеется, соприкасались с советской институциональной системой искусства, но в художническом служении оказывались вне поля зрения и интереса искусствоведения и критики — то количество текстов о себе самом, какое породил вечно рефлексирующий московский концептуализм, объясняется не только внутренними особенностями поэтики, но и этими внешними обстоятельствами полного исключения из официального критического дискурса (характерно, что важнейшие критики, писавшие о Кабакове, Виктор Тупицын, Иосиф Бакштейн, Борис Гройс, не столько интерпретаторы, сколько собеседники художника, не имели никаких искусствоведческих дипломов). И конечно же, словосочетание «тотальная инсталляция» описывает прежде всего собственную практику Кабакова, склонного к рефлексии едва ли не больше остальных, его личный метод работы с пространством и временем, его личные страхи и мании.

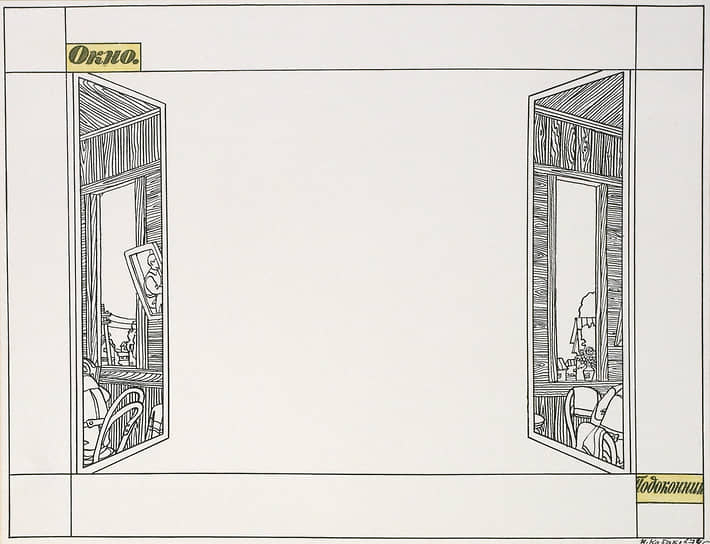

Кабаков получил лучшее официальное и неофициальное художественное образование, какое можно было получить в Москве середины 1940-х — середины 1950-х, в интересные времена борьбы с «низкопоклонством перед Западом», кампании против «безродных космополитов», смерти Сталина и разоблачения культа личности: вначале учился в МСХШ, потом — графике в Суриковском институте у Бориса Дехтерева и живописи в мастерской Роберта Фалька, куда ходил вместе с однокашниками, Эриком Булатовым и Олегом Васильевым, греть руки у камелька авангарда. В МСХШ, Суриковку и к Фальку, как и в будущее, брали не всех, но Кабаков, критик, безжалостный к себе более, чем к другим, всегда рекомендовался бездарным рисовальщиком и бездарным живописцем — одним из его персонажей и alter ego в 1980-е становится Бездарный художник. Только в работе с пространством, в работе над тотальной инсталляцией, которая представляет собой нечто вроде иммерсивного театра, где актерствует все — и коробка сцены, и реквизит, и свет, и цвет, и текст,— а сценическое действие совершается внутри зрителя, безжалостный критик признавал за собой мастерство и талант. Перелистывая альбомы из цикла «Десять персонажей» (1970-е), мы едва ли согласимся с тем, что эта одновременно твердая и легкая линия проведена рукой бездарного рисовальщика, изобретшего намеренно обезличенную, усредненную манеру среднестатистической советской книжной графики, чтобы с ее помощью рассказывать свои кафкианские притчи о переходе в небытие. Но, попав в тотальную инсталляцию, мы не станем спорить с критиком: пространство покоряется ему и в физическом, и в метафизическом смыслах.

Коммунальный коридор в тошнотворных обоях, кухонная перебранка ковшей и кастрюль, казенная безнадежность конторских комнат или возвышенная пустота музейного зала — Кабаков умеет программировать среду посредством предметов, окраски стен, освещения, звука (ряд кабаковских инсталляций заставил звучать джазовый музыкант и художник Владимир Тарасов), текстов, используя все в совокупности или же опуская какие-то выразительные средства, но всегда добиваясь нужного эффекта. Так что зритель, не имеющий ровным счетом никакого советского опыта и не могущий представить себя в роли «маленького человека», что унижен каждым соседом, каждым вахтером и каждым бюрократическим ритуалом, из коих и состоит его жизнь, вдруг испытывает безотчетный ужас, отчаяние, бессилие, тоску и другие чувства такой экзистенциальной остроты, как будто бы подошел к порогу кабинета начальства или к порогу смерти. Тем, кому посчастливилось подсмотреть за Кабаковым в момент монтажа, наблюдая, с какой настырной методичностью этот совершенно не похожий на художника сутулый человек в клетчатой рубашке и мешковатых штанах добивается того, чтобы дверь в нужник была открыта под единственно правильным углом, а куча мусора приобрела единственно правильную конфигурацию, никогда не поверит, что все это можно восстановить по инструкциям и схемам, без личного участия создателя.

Пространство, наделенное способностью так точно передавать эмоции, обладало и даром рассказывать большие истории. Посетители documenta IX обнаруживали на задворках Фридерицианума привокзальный сортир с надписями «М» и «Ж», чудесным образом перенесшийся в Кассель из какого-то советского райцентра, и, отстояв — сообразно полу — очереди в половину «М» или «Ж», попадали в странное помещение: интерьер честно воспроизводил типичное отхожее место — с дырами в полу, без дверей у кабинок, так что все интимные процедуры происходят на глазах стоящей в очереди общественности, однако в нем были обустроены столь же типичные жилые комнатки, гостиная и спальня с детской, мебель, коврики, кружевные скатерти, фарфор, хрусталь, игрушки — все признаки уюта. «Туалет» (1992) говорил об одном из сущностных свойств репрессивной барачной цивилизации СССР — об обобществлении частной жизни и отсутствии права на какую-либо приватность — яснее и лучше, чем тома исторических и культурно-антропологических сочинений. Тотальные инсталляции часто принимали форму музея, архива или библиотеки — Кабаков принялся за музеефикацию и архивирование советской цивилизации незадолго до распада Советского Союза, словно бы почувствовав его близкий конец.

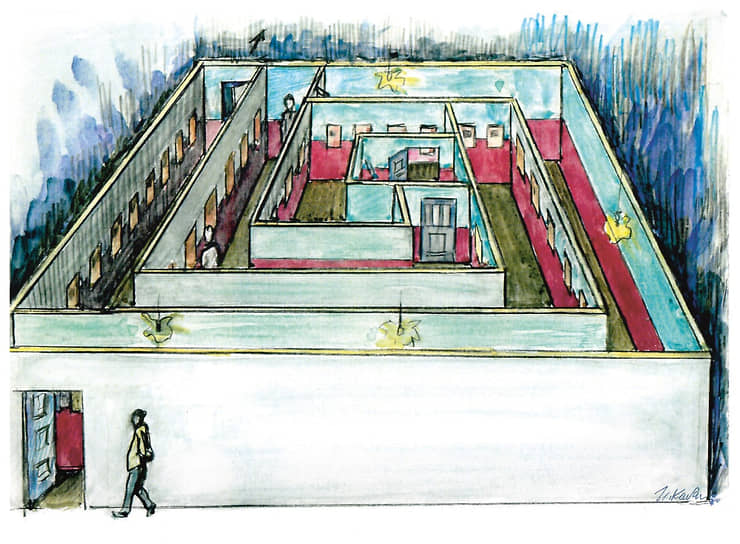

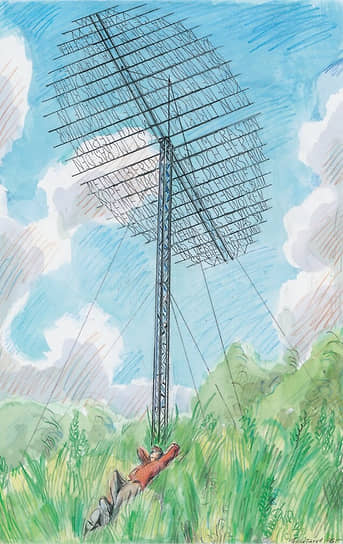

Первая из наиболее важных, программных инсталляций, над которой Кабаков три года работал в своей чердачной мастерской на Сретенском бульваре, еще не была тотальной — «Человек, улетевший в космос из своей комнаты» (1985) представлял собой что-то вроде диорамы наподобие последней работы Марселя Дюшана «Дано»: зрителя не впускали внутрь коммунальной комнатенки со стенами, сплошь оклеенными какими-то плакатами и репродукциями, откуда, пробив дыру в потолке, катапультировался герой. Но «Человек, улетевший в космос», как в зародыше, содержал в себе три типа тотальных инсталляций, какими Кабаков начнет заниматься после своего отъезда на Запад в конце 1987-го: коммунальные, утопические и музейные. Впрочем, все три типа часто комбинируются друг с другом, благо пребывают в диалектическом единстве и борьбе противоположностей, как, например, «Жизнь мух» (1992) и «Пустой музей» (1993). Выбраться из ада коммунальной повседневности всей мушиной цивилизацией невозможно — утопические прожекты, в которых художник отвешивает иронический поклон русскому космизму, советскому авангарду, научной фантастике и военно-космической программе, обещают коллективное спасение, но обманывают. Только искусство, картина или художественный музей, даже если стены его торжественно пусты, а зал наполнен музыкой Баха, служит надежным способом побега из земного бытия в эмпиреи духа, но побег этот равносилен смерти.

Выставкой «Десять персонажей» в галерее Рональда Фельдмана в Нью-Йорке, прошедшей весной 1988 года, начинается период по-настоящему тотальных инсталляций в кабаковском искусстве. Оказавшись в типичной советской коммуналке, зритель мог заглянуть в комнаты странных субъектов — композиторов и бездарных художников, собирающих мусор или мнения других людей, улетевших в картину или космос, дальних родственников героев одноименной серии альбомов и близких родственников своего создателя, между которыми он, как Достоевский у Бахтина, распределяет частички самого себя. И, собрав по комнатам полифонический портрет не то художника Кабакова, не то типичного советского человека, задуматься о противоречивой, не сказать шизофренической, природе цивилизации, породившей этого человека, где коммунальная теснота сочетается с бескрайностью просторов, мизерабельность повседневного существования — с величием жизнестроительных замыслов, а постоянный и всепоглощающий житейский страх — со смелостью и дерзновенностью мечтаний. Самой большой загадкой «Десяти персонажей» и всех последующих больших кабаковских работ остается то, как это, казалось бы, сугубо советское переживание физического, социального и ментального пространств делается всеобщим.

Занимаясь теоретическим обоснованием своей практики, Кабаков говорит о том, что тотальная инсталляция — новый этап в истории европейского искусства, обусловленный всей логикой его развития, от иконы — к фреске, от фрески — к картине. Но тотальная инсталляция предстает и как логический финал творческого пути художника, столь же цельного и последовательного. Иллюстрация, которой он занимался ради заработка и алиби, спасающего от обвинений в тунеядстве, и которую ненавидел так, что в начале 1990-х сделал серию литографий, где зайчата, кораблики и прочие штампы детской книжной графики заслоняют собой матерную ругань, отразилась в структуре и форме белых картин и альбомов 1970-х. Рисование «по краю» книжного листа и метафизическая пустота белизны вместо зеркала текста; симбиоз изображения и слова, часто бессмысленно-мусорного, как в «вербальной картине» «Все о нем. (Ответы экспериментальной группы)» (1970–1971), с которой принято начинать историю московского концептуализма; способность художественно оформленной плоскости засасывать в себя персонажа и зрителя, как хорошая книга засасывает читателя,— все это выйдет из детской книги и войдет в инсталляционные среды. Более того, тотальная инсталляция, подобно книге, станет местом, где встречаются пространство и время, визуальное и текстуальное (если только последнее не замещает собой музыка). Своего рода вершиной этой пространственной словесности, органически вписывающейся в историю большой русской литературы о «маленьком человеке», выглядит «Лабиринт. Альбом моей матери» (1990): бесконечно печальный документальный текст в бесконечно тоскливом коммунальном коридоре, из которого возможен только один выход — в небытие, поражает невероятным сочетанием интимности и эпичности, оборачиваясь памятником и самому близкому для художника человеку, и всем советским людям, их мытарствам и горестям.

Наиболее продуктивным временем, временем лучших тотальных инсталляций, будут для Кабакова 1990-е, когда на свет появится новый художник «Илья и Эмилия Кабаковы», обосновавшийся в США и начавший работать в дуэте с женой, которая взяла на себя мирские заботы — коммуникацию и менеджмент. Он сделает инсталляции для кассельской documenta, Венецианской биеннале (кабаковский «Красный павильон» 1993 года принес России почетное упоминание, единственное за всю историю национального участия в биеннале современного искусства в Венеции) и мюнстерских «Скульптурных проектов». Он окажется вписан в мировую историю искусства — и не только на бумаге, то есть в текстах искусствоведов и критиков: два совместных проекта, «Коридор двух банальностей» (1994) с Джозефом Кошутом, где сошлись два классика концептуализма, нью-йоркского и московского, и «Встреча» (1998) с Яном Фабром, где сошлись два выдающихся режиссера и драматурга инсталляции, четко обозначат место Кабакова в мировых художественных иерархиях. Его станут выставлять по всему миру — кроме России: то ли институций, способных справиться с такими сложными и дорогими работами, еще не появилось, то ли сам художник боялся возвращаться туда, откуда он вывез этот груз воспоминаний о советском бытии, чтобы охватившие страну изменения не спугнули образа.

В 2000-е начнется триумфальное возвращение Кабакова в Россию — на правах главного отечественного художника второй половины XX — начала XXI века. Первая российская выставка — и сразу в Эрмитаже, целый московский фестиваль, охвативший «Гараж», «Винзавод» и Пушкинский музей, изумительно тонко сделанная выставка на «Красном Октябре», грандиозные международные проекты, в которых Эрмитаж, Третьяковская галерея и Мультимедиа Арт Музей будут работать вместе с галереей Тейт и Музеем Ван Аббе, лестное внимание олигархических фондов и коллекционеров. Тотальные инсталляции станут сверхтотальными, претендующими на метанарративы, как «Альтернативная история искусств» (2008), впервые показанная в «Гараже», или «Странный город» (2014), выстроенный в нефе Гран-Пале для парижской Monumenta, престижнейшей периодической выставки, очередного кабаковского пропуска в бессмертие. В эти сверхтотальные инсталляции будут все чаще включаться большие картинные циклы, представляющие собой коллажи, где найдется место и старым мастерам, и соцреалистической халтуре, и фальковскому сезаннизму, и московской семидесятнической метафизике,— прикрываясь масками художников-персонажей, Кабаков втихаря займется живописью, с которой, казалось бы, навсегда распрощался и расправился накануне распада и смерти СССР. Это возрождение картины в творчестве Кабакова парадоксальным образом совпало с возрождением советских фантомов на постсоветском пространстве.

Сегодня на художника, родившегося в Днепропетровске и имевшего множество родственных связей с Украинской ССР, в особенности — с Бердянском и Мариуполем, ставшего художником в Москве и половину творческой жизни прожившего в РСФСР, сделавшегося звездой в Нью-Йорке и вторую половину творческой жизни прожившего в США, претендуют Украина, Россия и Америка. Год назад Илья и Эмилия Кабаковы, не желая принимать участия в этой войне идентичностей на фоне свершающейся катастрофы, публично заявили, что просят считать себя интернациональными художниками. Интернациональность была одной из советских утопий, и если мы назовем ушедшего последним и, может быть, единственным великим советским художником, сумевшим объяснить всему миру, что такое советская цивилизация и почему она умерла, противоречия в терминах не возникнет. Занимавшийся пространственно-временными экспериментами в форме тотальных инсталляций, Кабаков — вслед за Хлебниковым, Татлиным, Филоновым, обэриутами — несомненно знал, что последнее обращение времени в пространство происходит в одной точке, там, где для человека прекращается его личное, земное время, а пространство, общее для всех, остается. Можно высокопарно назвать это выходом в космос или бегством в картину, но не стоит забывать, что то же верно и для цивилизаций. Постсоветское пространство остается, но советские утопии мертвы — из картинного коллажа никогда не возродится соцреалистическая картина светлого будущего.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram