Сопрано для диктатуры пролетариата

Как «Тоску» Пуччини заставили бороться за коммуну

28 марта в Пермском театре оперы и балета имени Чайковского состоится премьера «Тоски» Джакомо Пуччини, которую ставят режиссер Федор Федотов и дирижер Тимур Зангиев. Очередная постановка сверхпопулярной пуччиниевской оперы выходит в год 100-летия со дня смерти композитора — но это не единственный юбилей. Век назад, в 1924 году, в Советской России над «Тоской» провели отчаянный эксперимент: изменили сюжет оперы и переписали ее либретто. Сергей Ходнев рассказывает, как безыдейная римлянка Флория Тоска превратилась в пламенную русскую революционерку, ратующую в чужих краях за свободу трудящихся масс.

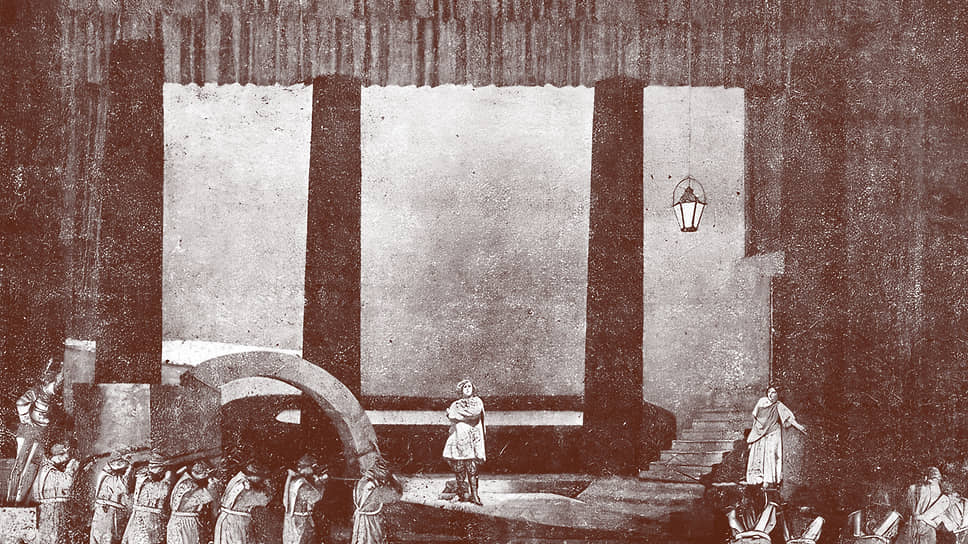

Опера «В борьбе за коммуну» в Ленинградском Малом оперном

театре, 1924

Фото: Карл Булла

Опера «В борьбе за коммуну» в Ленинградском Малом оперном

театре, 1924

Фото: Карл Булла

Тоска, собственно, была в этой опере уже не Тоска, а Жанна Дмитриева, русская парижанка, не просто свидетельница, но активная участница событий весны 1871 года, когда в городе на протяжении 70 дней пыталась распоряжаться Парижская коммуна. Художник Марио Каварадосси превратился в художника-коммунара Арлена, а зловещий барон Скарпиа (в оригинальной опере — шеф римской госбезопасности в 1800 году) — в генерала Гастона Галифе, потопившего коммуну в крови. Называлось это все «В борьбе за коммуну».

Заканчивалась опера, как и первоисточник, грустно — смертью Жанны и Арлена. Но на финальных аккордах спектакля, поставленного в сентябре 1924 года в петроградском Малом государственном оперном театре (МАЛЕГОТ, ныне Михайловский театр), публике показывали нечто вроде утешительного апофеоза — композицию с «всемирной Красной армией», ощетинившейся штыками против буржуазных угнетателей.

Экая невидаль, скажет средний оперный зритель сегодня. Разве мы не видели, как у современных оперных режиссеров действие «Тоски» переносилось из Рима 1800 года, скажем, в тоталитарные столицы ХХ века — реальные, вымышленные, условные, всякие? Где же тут скандальность?

Во-первых, в 1920-е такое все-таки было в новинку, но не в этом дело. Намерения совдеповских доброхотов того времени и намерения теперешних оперных постановщиков — вещи, несмотря на соблазнительное внешнее сходство, принципиально разные. Средства у тех и других тоже коренным образом разные. Наследники оперы «В борьбе за коммуну» по самой прямой линии — вовсе не произведения так называемой режиссерской оперы, которые можно увидеть на сценах сегодня. Это по-настоящему стыдные события музыкально-театральной истории ХХ века, которые, в отличие от анекдотической Тоски-Жанны-коммунарки, нынче даже не очень вспоминают.

«За серп и молот» вместо «Жизни за царя»

1924 год — это НЭП. В пору военного коммунизма юная советская власть не очень боролась за идейное совершенство оперного репертуара, потому что было как-то не до того. А оперный репертуар был: театры и концертные залы работали, насколько это было возможно, даже в самое голодное и холодное время. Одна из причин казуса с «Тоской» как раз в этом и состоит.

Для 1920-х сходить в оперу — не какая-то там сытая блажь, это пристойное и привычное времяпрепровождение, вполне нормативное для огромной страты городских образованных людей. Столичных, провинциальных — неважно. Когда Булгаков приписывает и Бомгарду из «Морфия», и профессору Преображенскому из «Собачьего сердца» страстную любовь к «Аиде», это не фикция. Даже Луначарскому пришлось как-то заметить, что многие товарищи любят «Аиду», есть такой грех,— и ничего, остаются искренне преданными партии. Верди, Моцарт, Россини, даже Чимароза, Галеви и Мейербер — все это с грехом пополам по-прежнему шло сценах Советской России, как и отечественные оперы XIX века. Но и произведения веристов вроде того же Пуччини или автора «Паяцев» Леонкавалло тоже находили невероятно массового слушателя, тоже стали для него совершенно обыденными.

Все это приходилось учитывать. С введением НЭПа театры получили полную возможность зарабатывать на коммерческий лад — строго говоря, многим оперным учреждениям даже ничего другого не оставалось, потому что государственные субсидии распределялись крайне скупо. Раз оперные театры не закрыли раз и навсегда еще во время Гражданской войны, раз пока что считали их в общем и целом достойными пролетарского общества, то нужно было как-то выживать, платить не только администрации и певцам, но и дирижерам, и оркестрантам. А значит, идти навстречу публике.

Параллельно в прессе все-таки шла бурная дискуссия о том, что делать в строящемся новом обществе с классической музыкой вообще и с оперой в частности. В 1927-м в Ленинграде исполнили «Воццека» Альбана Берга — и это только самое знаменитое из событий, которые случились в это время, когда ненадолго сформировался оптимистичный консенсус относительно «вершин современной западной музыки»: мол, передовой пролетариат должен и их освоить. Но это современная музыка, а с устоявшейся оперной классикой было сложнее. Как буржуазный пережиток и как порождение растленной аристократической среды она, конечно, была подозрительна. И все же с корабля современности ее так и не сбросили. Побеждает в 1920-е представление о том, что при должном обращении и старые оперы сгодятся для культурного воспитания пролетариата, надо только сготовить правильный идеологический соус. Именно тогда появились дожившие до конца советской власти мантры о том, что в шлягерах Моцарта, Россини, Верди, etc. отразились, мол, чаяния передовых демократических масс — тем-то, дескать, эти произведения для нас и ценны.

Иногда, впрочем, эта апроприация была откровенно неудобна. Скажем, до революции трудящиеся очень любили в том числе «Жизнь за царя» Глинки, но попробуйте только представить себе афишу с таким названием после Великого Октября. Еще в 1919 году, в самую разруху, Мариинский театр робко попробовал снять это затруднение, просто переименовав «Жизнь за царя» в «Ивана Сусанина» и убрав из либретто откровенно «холопские» выражения.

Тогда это не сработало: возобновлять оперу Глинки даже в таком виде запретили. Но в 1920-е эта вымученная концепция — спасти кассовое оперное название путем старательного цензурирования и благонадежных переделок — расцветает пышным цветом. В 1921-м критик Николай Фатов предложил новый сценарий «Жизни за царя» с радикальным «апдейтом»: вместо Смутного времени показывать предлагалось свежайшие события советско-польской войны (очень удобно, и там и сям супостаты — поляки), а спасти нужно было, естественно, не царя, а возглавлявшего Реввоенсовет Льва Троцкого. К середине десятилетия проект, что называется, пошел в народ: в Одессе по подсказкам Фатова переделали «Жизнь за царя» в оперу «За серп и молот», через несколько месяцев свою собственную версию (с другим либретто, но с малооригинальным уже названием «Серп и молот») показал Свердловский оперный театр. Это именно тот контекст, в котором «Тоске» навязывают ответственное поручение бороться за Парижскую коммуну.

«В борьбе за коммуну» вместо «Тоски»

Спасать «Тоску», строго говоря, большой надобности не было: «прогрессивного» содержания в опере и так хоть отбавляй. Тоска и ее возлюбленный Каварадосси пытаются, пусть неудачно, спасти консула недолговечной Римской республики Анджелотти от сил феодально-католической реакции, возглавляемых сластолюбивым Скарпиа, и все это происходит на фоне битвы при Маренго, в которой все та же реакция терпит поражение от условно революционных войск генерала Бонапарта.

Ленинградский режиссер Николай Виноградов, создавший при МАЛЕГОТе «Мастерскую монументального театра» (МАМОНТ, как ее окрестили по тогдашней любви к звонким аббревиатурам), о спасении и не думал. Намерения бывшего артиллерийского офицера были куда более громкими: «Перед театром встала задача отразить и передать борьбу масс за перестройку мира на новых началах, началах Октября». Но рецепт этого «отразить и передать» Виноградов предлагал все тот же — взять могучие и популярные оперные произведения и перетекстовать их.

Виноградов задумал целую серию таких адаптаций. «Гугенотов» Мейербера он рассчитывал преобразить в «Декабристов»: граф де Сен-Бри, вождь католиков, должен был превратиться в Николая I, Маргарита Наваррская — в императрицу Марию Федоровну, паж Урбан (роль-травести, написанная для сопрано!) — в генерала Милорадовича. Из «Риенци» Вагнера хотел сделать оперу о революционере-утописте Гракхе Бабёфе. Но началось все именно с «Тоски».

Исходный мелодраматический материал, разумеется, отчаянно сопротивлялся. Вместо Девы Марии художник Арлен, бывший Каварадосси, почему-то писал на стене собора Парижской Богоматери фреску с триумфом революционеров. Заменивший Анджелотти вождь коммунаров Делеклюз оставлял в соборе вовсе не веер, а целое красное знамя. Жанне Дмитриевой и Арлену приходилось выдать Делеклюза злобному генералу Галифе; получалось гораздо более неприятно, чем в «Тоске»: Тоска и Каварадосси все-таки не были сотоварищами Анджелотти (хоть ему и всячески сочувствовали), а вот Жанна и Арлен, выходит, предали товарища по партии. Жанна, как Тоска у Пуччини, закалывала Галифе — опять несообразность: вроде бы на сцене ради назидания пролетариата действуют реальные персонажи не такой уж давней истории, но исторического Галифе никто не убивал, он умер в маститой старости в 1909 году.

Да и текст либретто, которым «В борьбе за коммуну» снабдил поэт и драматург Сергей Спасский, был так себе. Вот, например, что Жанне приходилось петь вместо канонических слов знаменитой арии Тоски «Vissi d’arte, vissi d’amore»:

Лишь любовь и труд наполняли

Жизнь мою на окраинах Парижа.

С нуждой боролась,

В работе тяжелой изнемогла.

Силы все сохраняла

Для борьбы священной

В рядах угнетенных рабов.

Николай Виноградов без ложной скромности видел в своей переделке «взорвавшуюся бомбу в оперном театре». На деле никаких потрясений не произошло. В МАЛЕГОТе опера прошла всего несколько раз, пара провинциальных театров поспешила заявить о собственных планах на «В борьбе за коммуну», но произведение получило критику в лучшем случае холодную и затем тихо сгинуло — как и дальнейшие планы Виноградова. Наивно-амбициозное предположение, что от одной «перекраски» нескольких общеизвестных опер внезапно сам собой расцветет новый, революционный оперный театр, не оправдалось.

«Монгольское нашествие» вместо «Израиля в Египте»

При желании можно, конечно, ввести «В борьбе за коммуну» в более почтенную компанию, сопоставив изделие Виноградова и Спасского со знаменитыми оперными экспериментами Станиславского ("Риголетто" Верди) и особенно Немировича-Данченко. В том же 1924 году последний выпустил «Карменситу и солдата» — радикальную адаптацию «Кармен», далеко ушедшую от оригинала Бизе. Десять лет спустя вышла «Травиата», где была сильно переделана сюжетная канва (так, Виолетта превращалась из куртизанки в актрису) и использовалось совершенно новое либретто, написанное Верой Инбер.

Но и «Травиата», и «Карменсита», как к ним ни относись,— не новаторство ради новаторства, а работы штучные, тщательные, многодельные, полные вполне основательного поиска: есть опера, есть литературный первоисточник, как бы теперь заново выстроить между ними отношения, чтобы не уронить достоинств ни того, ни другого

«В борьбе за коммуну» — все-таки вещь совершенно другого пошиба. Переделка здесь чисто произвольная, механическая, и то, что она прикрывается как предлогом идейными соображениями, делает ее только более бессовестной. И по большому счету вписывает ее в совсем другой контекст: в мартиролог опер (и вообще вокальных произведений), которые безжалостно и бессмысленно перелицовывались именно с текстовой стороны по сиюминутным цензурным и идейным поводам.

Такое, конечно, бывало и прежде ХХ века, и во множестве. Скажем, Гендель в 1731 году взялся за либретто Антонио Сальви «Дионисий, король Португальский» — но у Британии с Португалией о ту пору отношения были так хороши, что опера о злоключениях средневекового португальского монарха становилась в политическом смысле не совсем удобна. А потому либретто переписали, преобразив «Дионисия, короля Португальского» в «Созарма, царя Мидийского». Верди, как известно, пришлось страха цензурного ради отказаться от использования драмы Гюго «Король забавляется» в неадаптированном виде — французский король Франциск I стал герцогом Мантуанским, а шут Трибуле — шутом Риголетто. Та же история произошла с «Балом-маскарадом»: сюжет c убийством короля Густава III напугал неаполитанских цензоров, и шведского короля заменили сначала герцогом Померанским, а потом от греха подальше и вовсе переместили действие из Европы в Америку, сделав монарха губернатором Бостона. «Шестнадцать лет на галерах, ни дня покоя!» — негодовал измученный этими придирками Верди, однако надо иметь в виду, что не его одного занесло на эти галеры: другим, менее известным нынче композиторам тоже доставалось с лихвой.

Но в ХХ веке это приобретает характер именно что бесстыдного присвоения, окрашенного текущей идеологической конъюнктурой. В 1939 году многострадальная «Жизнь за царя» с благословения Сталина все-таки торжественно возвращается на сцену в статусе важнейшего произведения национального оперного репертуара — под названием, естественно, «Иван Сусанин» и с новым, «правильным» либретто, написанным Сергеем Городецким. В нацистской Германии, исполняя библейские оратории Генделя, стесняются их «семитского» звучания — а потому, например, делают из оратории «Иуда Маккавей» ораторию «Вильгельм Оранский» (о борьбе не евреев с язычниками, а нордических голландцев с испанцами). А из оратории «Израиль в Египте» — ораторию «Монгольское нашествие»: речь о вторжении монголов в Силезию в XIII веке, которое, очевидно, воспринималось в 1942 году как нужная и своевременная параллель борьбе с «большевистскими ордами»; такая мелочь, как соответствие авторскому замыслу, естественно, никого не интересовала.

На примерно такой же лад в Советском Союзе исполняли духовную музыку Бортнянского и Чайковского, механически заменяя церковнославянский литургический текст благонадежными новыми словами о родной природе, радостях труда и так далее. С европейской духовной музыкой было попроще (кто там будет разбирать эту латынь), но и ее пытались апроприировать на разные случаи. В том же 1924 году возник прожект (неосуществленный, правда) почтить смерть Ленина «Реквиемом» Моцарта с новым текстом, который заказали Валерию Брюсову. На музыку «Lacrimosa dies illa», в частности, хор должен был распевать вот такие словеса:

Горе! Горе! Умер Ленин!

Вот лежит он, скорбно тленен!

Дословность вместо отсебятины

Компрометирует ли все это современную оперную режиссуру? На первый взгляд может показаться, что да, тем более что генеалогия новейшего оперного театра действительно многим обязана левым художественным экспериментам 1920-х годов в том числе. Но об этом знать даже не обязательно: слишком уж бросается в глаза обманчивый параллелизм сам по себе. Тогда устроили опере хронологический и сюжетный «апдейт» — и теперь делают то же самое; там наплевали на оригинальное либретто — и тут пренебрегают его ремарками; там очевидный режиссерский волюнтаризм оправдывается громкими словами (даешь революционный пролетарский театр!) — и здесь (даешь свободу интерпретаций!). Виноградов и Спасский в 1924-м превратили барона Скарпиа в генерала Галифе — а новейшие постановщики, условно говоря, просто наряжают Скарпиа в тоталитарные брюки галифе. Для записных ненавистников «режоперы» тут нет никакой разницы. А потому в их диатрибах иногда встречаются и упоминания о «Борьбе за коммуну»: видите, все ваши якобы современные художества на самом деле вон какие старые, да вдобавок уже тогда, в 1920-е, из них ничего путного не выходило.

Но есть фундаментальное, органическое несходство двух методов. Виноградов и его единомышленники относились к существующему либретто как к какому-то досадному и случайному обстоятельству — если по каким-то причинам оно не годится здесь и сейчас, давайте его перепишем, давайте Тоска запоет у нас о борьбе угнетенных рабов.

Современная же оперная практика пришла к незыблемому правилу: театр-то может быть каким угодно, консервативным или радикальным, но исходный текст, который звучит в речитативах и ариях,— вещь неприкосновенная. Он звучит, как правило, на языке оригинала, его категорически не принято адаптировать или переписывать. Да, в «Борисе Годунове» Варлаам поет: «Завопили, загалдели зли татарове»; да, после Второй мировой немецкая публика ежится, слыша в финале «Нюрнбергских мейстерзингеров» слова о «святом германском искусстве». Но ничего не поделать — из либретто, как и из песни, слова не выкинешь. Это такая же норма хорошего тона, как дирижерское почтение к уртекстам, исторически адекватной исполнительской стилистике и аутентистским манерам.

Сочетание предельной свободы постановочных идей и педантичного отношения к звучащему музыкальному и литературному тексту может со стороны показаться парадоксом, хотя на самом деле природе оперного театра оно как раз вполне соответствует. Это сочетание никто театрам не навязывал, оно постепенно сложилось само — без манифестов, без заговоров и без кампанейщины; здесь налицо даже не столько парадокс, сколько компромисс, но компромисс по-своему здравый и устойчивый.

Правда, и этот компромисс — явление историческое и, возможно, преходящее. Кое-какие незыблемые обыкновения традиционного балетного театра, например, постколониальная оптика и новая этика уже пошатнули: достаточно вспомнить, как в классических «Щелкунчиках» стали несколько лет назад аврально менять исходные арабский и китайский танцы на более нейтральные в расово-этническом смысле номера, чтобы не подвести балет под «культуру отмены» из-за этих родимых пятен колониализма. С оперой пока ничего сравнимого не происходило — но никто не может гарантировать, что всем известных героинь и героев не двинут со временем в какую-нибудь новую борьбу.

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram