«Плесень старого чиновничества покрыла наши учреждения»

Чем Кремль попытался восстановить реальный контроль над госструктурами

95 лет назад, в начале июня 1929 года, в рамках проходившей в стране чистки советского аппарата от бюрократов, взяточников и прочих нежелательных и вредящих власти элементов, в Москве началась тотальная проверка всех управленческих структур, включая народные комиссариаты, как тогда именовались министерства; для достижения максимального охвата всех ведомств в проверочные комиссии, несмотря на полученный уже опыт, были введены представители рабочих коллективов: подогревом интереса трудящихся к чистке пытались достигнуть еще одной очень важной, но неафишируемой цели.

«Проверить, прежде всего, квалификацию и добросовестность и из этого исходить при решении вопроса о пригодности»

Фото: МАММ / МДФ

«Проверить, прежде всего, квалификацию и добросовестность и из этого исходить при решении вопроса о пригодности»

Фото: МАММ / МДФ

«Доходят до прямого разложения»

«Бюрократические извращения, невнимание к нуждам трудящихся, вопиющая косность и преступная волокита нередко подрывают работу госорганов. Отдельные звенья государственно-кооперативного аппарата доходят до прямого разложения и срастания с буржуазно-капиталистическими элементами населения, вызывая необходимость коренной чистки этих органов»,— констатировалось в резолюции по докладу члена Политбюро ЦК ВКП(б) В. М. Молотова, принятой на пленуме ЦК 24 ноября 1928 года.

Включение положения о чистке советского аппарата в партийный документ столь высокого уровня означало резкое изменение политики правящей партии в отношении госаппарата. Ведь прежде чистки проводились только в рядах самой Коммунистической партии, хотя состав работников и деятельность госструктур уже давно вызывали немало нареканий. Так, в одной из последних надиктованных статей председателя Совета народных комиссаров (Совнарком, СНК) РСФСР и СССР В. И. Ленина — «О кооперации» — говорилось:

«Перед нами являются две главные задачи, составляющие эпоху.

Это — задача переделки нашего аппарата, который ровно никуда не годится и который перенят нами целиком от прежней эпохи; переделать тут серьезно мы ничего за пять лет борьбы не успели и не могли успеть.

Вторая наша задача состоит в культурной работе для крестьянства».

Ничего принципиально нового создатель Советского государства этим не сказал. Структура государственного управления РСФСР, создававшаяся в 1917–1918 годах, была скопирована с дореволюционной. Изменились только названия властных органов, но остался практически прежним их кадровый состав.

По данным Народного комиссариата рабоче-крестьянской инспекции (НК РКИ) РСФСР выходцы из старорежимных структур управления составляли до 80% сотрудников в новых высших органах власти. А партийные выдвиженцы из рабочих и крестьян, направлявшиеся на работу в госструктуры, не имели достаточной подготовки, чтобы влиять на текущую деятельность ведомств. При этом некоторые из них быстро перенимали манеру работы старорежимных чиновников и, как тогда говорилось, обюрокрачивались.

Статья В. И. Ленина с мыслью о необходимости переделки госаппарата была опубликована в двух номерах «Правды» в мае 1923 года, и отдельные руководители регионов сочли ее сигналом к действию — в подведомственных им учреждениях пошли проверки кадрового состава. А в 1924 году, после начала очередной партийной чистки, региональные власти сочли, что пришло время как следует прошерстить аппарат советских учреждений.

Однако нараставшие от месяца к месяцу масштабы увольнений в местных госорганах вызвали серьезное недовольство в Совнаркоме и ЦК.

«На борьбу с этими антипролетарскими влияниями, — говорил В. М. Молотов (на фото — справа от И. В. Сталина),— проникающими по разным каналам и в партию, мы должны обратить особое внимание в настоящий момент»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«На борьбу с этими антипролетарскими влияниями, — говорил В. М. Молотов (на фото — справа от И. В. Сталина),— проникающими по разным каналам и в партию, мы должны обратить особое внимание в настоящий момент»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Вынужден пользоваться»

16 октября 1924 года члены Политбюро рассмотрели вопрос «О чистке совучреждений» и решили дать Центральной контрольной комиссии (ЦКК) РКП(б) следующее поручение:

«Просить ЦКК выработать проект постановления ЦК и ЦКК, запрещающего огульную чистку совучреждений».

В подготовленном в итоге циркулярном письме «О проверке личного состава сотрудников госучреждений», направленном во все губернские комитеты РКП(б) и контрольные комиссии (КК) партии в регионах, разъяснялась позиция руководства страны в вопросе о госаппарате. ЦК и ЦКК признавали, что вопрос о чистке назрел:

«Предпринятая некоторыми местными партийными органами, профессиональными и советскими организациями чистка аппарата государственных учреждений свидетельствует о назревшей необходимости пересмотра личного состава госаппарата и о естественном стремлении к его оздоровлению и удалению из него чуждого советской власти и преступного элемента, оставшегося нам в наследство от бюрократической царской России».

Но одновременно региональным руководителям разъясняли пагубность массовых увольнений:

«Несмотря на всю важность этих мероприятий по оздоровлению советского аппарата, массовая чистка, сопровождающаяся в ряде мест таким же массовым увольнением сотрудников, является нецелесообразной и дает нежелательные результаты, дезорганизуя работу учреждений».

Подчеркивалась в циркуляре и принципиальная разница между чисткой партийных рядов и госучреждений:

«Необходимо отличать чистку партии от чистки советского госаппарата. Компартия, являющаяся партией пролетарской диктатуры, постоянно стремится к однородности своего состава, к росту и укреплению пролетарской части ее и ограждению от засорения и проникновения в нее мелкобуржуазных влияний и чуждых рабочему классу мировоззрений. Поэтому совершенно естественна и необходима проводящаяся ныне систематическая партийная чистка, имеющая целью удаление из рядов партии элементов, разложившихся и чуждых нам, как по своему социальному положению, так и по своему мировоззрению и укладу жизни.

Государственный же аппарат в своей деятельности вынужден пользоваться силами не только партийных работников, количество которых в совучреждениях незначительно, и не только беспартийных рабочих и крестьян, сколько, главным образом, так называемой интеллигенцией и элементами, принадлежащими к другим классам, даже, нередко, совершенно чуждыми нам, но без которых государственный аппарат в настоящее время обойтись не может».

Объяснялась в письме и главная причина, по которой чистку госаппарата следует отложить:

«Кадры красных специалистов и администраторов в настоящее время незначительны, подготовка их является делом длительного времени, и только по мере подготовки этих кадров из рабочих и крестьян, по мере создания своих специалистов, мы сможем заменить ими чуждые нам элементы в госаппарате».

При этом точечные чистки в отдельных госучреждениях, в отличие от массовых, только приветствовались:

«ЦК и ЦКК считают абсолютно необходимым производить проверку личного состава в порядке плановой работы органов РКИ и КК по линии улучшения государственного аппарата, рассматривая ее как одну из мер общей системы организационных мероприятий по улучшению личного состава госучреждений, для удаления из него явно негодных и вредных лиц и замены их знающими свое дело и добросовестными работниками».

Однако ЦК и ЦКК предписывали при такого рода проверках и заменах руководствоваться исключительно профессионализмом работников, а не их социальным происхождением и прошлым, как это повсеместно бывало:

«При проверке и изучении личного состава, органы РКИ и КК должны подходить к работникам госучреждений в первую очередь с точки зрения их деловой оценки, требовать действительного знания дела, серьезного к нему отношения и добросовестного исполнения всех требований советской власти. Проверить, прежде всего, квалификацию и добросовестность и из этого исходить при решении вопроса о пригодности».

В циркуляре подчеркивалось, что улучшение госаппарата должно стать результатом систематической, постепенной и упорной работы, и заканчивалось письмо настоятельной рекомендацией:

«Огульная же чистка в настоящее время была бы вредной и потому не должна иметь место».

И вдруг, четыре года спустя, позиция руководства страны стала прямо противоположной. Хотя ситуация в госаппарате практически не изменилась, а красных специалистов при всем желании не хватало для его обновления.

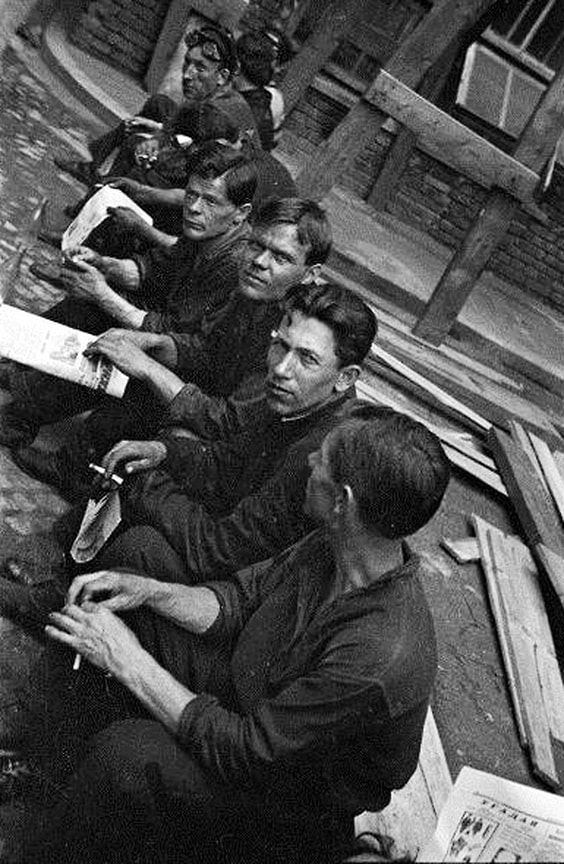

«Общественное мнение рабочих, формирующееся в курилках, идет нередко против нас, захлестывает, подчиняет себе и часть партийцев, и комсомольцев»

Фото: МАММ / МДФ

«Общественное мнение рабочих, формирующееся в курилках, идет нередко против нас, захлестывает, подчиняет себе и часть партийцев, и комсомольцев»

Фото: МАММ / МДФ

«Курилки действуют против нас»

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ) СССР, на 1 января 1927 года в стране насчитывалось 2 млн 192 тыс. сотрудников госаппарата. А, к примеру, в центральных учреждениях Украинской ССР, 80% работающих составляли люди с дореволюционным управленческим стажем, 8% бывших рабочих и 6% крестьян. Но в результате мероприятий по обновлению аппарата в 1928 году «старорежимников» там стало меньше всего на 1%. Ситуация в губернских городах РСФСР выглядела на этом фоне просто замечательно. В местных органах Народного комиссариата финансов (Наркомфин) трудилось 37% сотрудников «с прошлым», а в губернских подразделениях Народного комиссариата торговли (Наркомторг) — 27%.

Вот только заменить всех их новыми красными специалистами оказалось крайне затруднительным делом. О том, как шел процесс внедрения выдвиженцев из рабочих в центральные органы управления, свидетельствовали данные, публиковавшиеся в печати.

Так, в Наркомторг СССР, штат которого составлял 600 человек, было направлено два выдвиженца. «Удержался в аппарате» только один.

В Наркомате юстиции РСФСР (120 сотрудников в штате) не закрепился ни один из 11 выдвиженцев. В Госбанке СССР, где трудилось 250 человек, осталось 13 выдвиженцев из 37. В Наркомфине СССР (500 штатных единиц) — удержалось в аппарате 22 из 32 принятых на работу.

Однако к началу 1928 года любой мало-мальски грамотный и умеющий сопоставлять факты гражданин СССР начал понимать, что регулярные чистки рядов партии связаны не с заботой об однородности ее рядов, а с борьбой за власть в партии и государстве. Ведь как только какой-либо партийный вождь решал бросить вызов И. В. Сталину, сам оппонент генерального секретаря ЦК объявлялся оппозиционером, ведущим запрещенную в партии фракционную борьбу, и исключался из партии. А вслед за тем, в ходе очередной чистки, все поддерживавшие его коммунисты зачислялись в оппозиционеры и оказывались вне партийных рядов.

К осени 1928 года стало очевидным, что борьба за командные высоты в стране переходит в решающую стадию, и обеспечить успех И. В. Сталину и его соратникам может устранение несогласных не только из партии и ее руководящих органов, но и из государственного аппарата. Уверенности в том, что массовая чистка не приведет к катастрофическим результатам, прибавлял опыт чисток, прошедших в некоторых регионах, где выявляли «гнойники» — хищения, коррупцию и моральное разложение в местном руководстве (см. «Низкое падение верхушки»).

Вслед за вскрытием «смоленского нарыва», например, произошла смена практически всего руководящего состава этой губернии.

И вроде бы ничего страшного не случилось. Затем «гнойники» вскрывали в крымской, иркутской, якутской и других парторганизациях. И в этих регионах после кадровых чисток катастрофических потрясений не произошло.

Правда, на пути к полной и окончательной победе И. В. Сталина возникло препятствие, серьезность которого можно было оценивать по-разному, но игнорировать — крайне опасно. На фоне ликвидации частной инициативы в торговле и промышленности и всей ленинской новой экономической политики (нэп), а также в результате начавшейся коллективизации, которой противились крестьяне, в стране снова начались продовольственные затруднения, о которых граждане и в 1928 году, и позже писали в газеты и органы власти. А еще не удаленные из печатных органов несогласные с линией И. В. Сталина редакторы рисковали печатать такие письма:

«Три дня стояла в очереди за маслом и получила… 250 грамм. А скоро, говорят, масла совсем не будет…

Днепрострой строите, электрификацию, а ребята ходят голые — ситцу никак не найдешь.

Эх, вы, хозяева! Дохозяйничались».

Недовольство народа проявлялось в самых разных формах. ЦК, например, крайне беспокоил уход из партии рабочих, особенно со стажем. Так, на ноябрьском пленуме ЦК ВКП(б) 1928 года было зачитано письмо вышедшего из партии днепропетровского рабочего Мороза в ЦКК, где говорилось:

«Когда я писал в партию заявление о вступлении, я говорил, что хочу принять участие в великой борьбе за мировую революцию, писал я это с чистой совестью и без задних мыслей. Но когда я стал изучать партийную жизнь, когда я столкнулся со всеми отрицательными сторонами ее жизни (протекционизм, шкурничество, подхалимство и т. д.), я ужаснулся».

Но самые большие опасения вызывало усиление критических настроений в рабочей среде. Причем положение усугублялось тем, что влияние государственных средств пропаганды на народ неуклонно снижалось. Так, 24 ноября 1928 года на том же пленуме ЦК секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) Б. Н. Позерн сетовал:

«Рядом с нашими органами воздействия на общественное мнение рабочих есть другие органы, формирующие это общественное мнение, это фабричные клубы, курилки, имеющиеся на каждой фабрике и заводе.

А достаточно ли мы интересуемся тем, что там делается, в этих курилках?

До революции эти курилки были во многих случаях местом, где мы проводили свою агитацию и пропаганду… Я боюсь, что в целом ряде случаев эти курилки действуют против нас, и боюсь, что в целом ряде случаев наши партийцы в этих курилках тушуются. И здесь я должен сказать в порядке самокритики, что такие явления мы имеем не только в Ленинграде и не только в Иваново-Вознесенске… Я определенно заявляю, что, пока мы не овладеем этими курилками, мы не можем руководить беспартийным общественным мнением… Общественное мнение рабочих, формирующееся в курилках, идет нередко против нас, захлестывает, подчиняет себе и часть партийцев, и комсомольцев».

Рациональный выход из непростого положения был найден опытным путем.

«Чистка должна, — писал Я. Х. Петерс (на фото), — помимо очищения государственного аппарата от всех злостных элементов, иметь колоссальное моральное воздействие на всех остальных, подтянуть наш соваппарат»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Чистка должна, — писал Я. Х. Петерс (на фото), — помимо очищения государственного аппарата от всех злостных элементов, иметь колоссальное моральное воздействие на всех остальных, подтянуть наш соваппарат»

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Должна иметь колоссальное моральное воздействие»

Наряду с очередной партийной чисткой для искоренения тех, кого причислили к правой оппозиции, выступавший с докладом на ноябрьском пленуме ЦК В. М. Молотов предлагал:

«У нас огромный аппарат государственного управления, в котором достаточно бюрократических извращений, и это не может не накладывать своего отпечатка на известную часть коммунистической прослойки в этом аппарате. В этом аппарате нередко, и притом довольно заметно, сказывается влияние идеологии буржуазной интеллигенции. На борьбу с этими антипролетарскими влияниями, проникающими по разным каналам и в партию, мы должны обратить особое внимание в настоящий момент».

А в резолюции пленума по докладу появилась фраза «о коренной чистке этих органов». В регионах активизировались, а где и начались новые чистки госаппарата. Причем к участию в них стали привлекать рабочих. Поначалу дело шло не самым лучшим образом. Рабочие после смены неохотно шли на собрания, где публично разбирались дела того или иного руководителя. Тем более что разобраться в том, кто и что правильно или неправильно делал, выполняя постановления партии и правительства, к примеру, в неведомых трудящимся бюджетных делах, большинству было не под силу.

Зато классовое чутье срабатывало сразу и без какого-либо воздействия извне.

Так что рабочие чувствовали врага в тех, кто происходил из дворянского, купеческого или духовного сословия. Причем прежние заслуги этих людей перед советской властью и Коммунистической партией в глазах трудящихся сразу меркли, как только оказывалось, что подвергаемый чистке живет в достатке, много лучше самих рабочих.

В некоторых местах к публичному обсуждению работы, происхождения, прошлого и деятельности проверяемых добавили изучение их жилищных условий, и самые любознательные рабочие и работницы потянулись в проверочные комиссии — проверкомы. А наличие в обследованном жилье ковра или, того хуже, патефона гарантировало вынесение решения об увольнении проверяемого.

Практика, как учили классики, критерий истины. И сделанное в ходе местных чисток открытие оказалось гениальным выходом из ситуации, в которую попали И. В. Сталин и его окружение. Ведь большевики захватили и удержали власть, эксплуатируя своеобразные представления соотечественников о справедливости и ненависти народа ко всем, кто, нарушая данные представления, живет зажиточно. Так почему бы не воспользоваться этим еще раз? Народ получал любимое шоу, отвлекавшее от текущих проблем. А желавшая обрести всю полноту власти группировка — путь к своей цели.

При этом, правда, все слова о деловых качествах, квалификации и добросовестности сотрудников госучреждений становились пустым звуком.

Но это вполне укладывалось в известную формулу «лес рубят, щепки летят».

14 января 1929 года НК РКИ потребовал от регионов временно прекратить чистку, и Комиссия по чистке госаппарата приступила к разработке правил проведения широкомасштабной кампании. В апреле один из руководителей комиссии — член коллегии ОГПУ при СНК СССР Я. Х. Петерс — опубликовал программную статью «Перед советской чисткой», в которой писал:

«Наш аппарат стал серьезным тормозом в деле приближения государственного управления к широким трудящимся массам. Плесень старого чиновничества покрыла наши учреждения, и часто эта плесень опутывает наших ответственных товарищей, действует на них, и они поддаются этому влиянию».

Известный чекист предупреждал, что чистка будет масштабной:

«Необходимо серьезно взяться за чистку.

Вычистить из этого аппарата все негодное, разложившееся, отстающее от темпа нашей жизни.

Нужно, чтобы эта работа стала систематической, чтобы она не шла по линии наименьшего сопротивления, выбрасывая исключительно "бывших" людей, а серьезно разоблачала бы бюрократов, растратчиков, чуждые пролетарскому государству по результатам своей работы элементы, разложившихся и подрывающих своими действиями авторитет советской власти».

Писал Я. Х. Петерс и о том, что ждет «вычищенных»:

«Нужно закрыть перед ними двери советских учреждений».

Не скрывал он и того, что акция предназначена для устрашения всех сотрудников госучреждений:

«Чистка должна, помимо очищения государственного аппарата от всех злостных элементов, иметь колоссальное моральное воздействие на всех остальных, подтянуть наш соваппарат».

Точные параметры чистки должна была утвердить открывшаяся 23 апреля 1929 года XVI Всесоюзная партийная конференция.

«К вопросам чистки рабочие проявляют большой интерес»

Фото: Sovfoto / Universal Images Group / Getty Images

«К вопросам чистки рабочие проявляют большой интерес»

Фото: Sovfoto / Universal Images Group / Getty Images

«Нечто вроде волчьего билета»

Выступая на партконференции, руководитель Комиссии по чистке госаппарата член Президиума ЦКК Я. А. Яковлев обратил внимание делегатов на два момента:

«Мы имеем уже довольно значительный опыт чистки. К началу этого года было вычищено около 20 тыс. человек, в том числе около 1 100 человек по Владимирской губернии, 1 200 человек по Ярославской, 1 300 человек по Рязанской и довольно большое количество по Северному Кавказу, Архангельской губернии и т. д. То, что места в сравнительно ограниченном количестве районов в порядке первоначального подхода к вопросу о чистке, в порядке опыта нашли возможным вычистить почти 20 тыс. человек,— одно это свидетельствует о том, насколько назрела самая необходимость чистки».

При этом он сообщил и о том, что стало с вычищенными:

«Из них половина, а то и больше пошла в другие учреждения.

Вопрос здесь в том, кого чистить и как добиться того, чтобы чистка не была тем, что называется переливанием из пустого в порожнее, чтобы она не была сизифовой работой, при которой мы гоним чуждые нам элементы в одну дверь, а изгоняемые возвращаются в другую дверь».

Предложил Я. А. Яковлев и решение проблемы:

«Если мы сумеем таким дать нечто вроде волчьего билета, то стыдиться этого нечего. Если для коммунистов-рабочих у буржуазии существуют черные списки, то мы можем и должны дать нечто вроде волчьих билетов пусть самому ограниченному количеству людей, которые, будучи проверенными на опыте, показали, что они работать в советском аппарате, как это нам нужно, не желают или не могут выполнять наши законы и директивы».

Естественно, говорил он и о том, что при чистке нужно избежать ошибок, и о том, что «нужно прежде всего оценивать работу, а не исходить только из социального происхождения». Кроме этого, Я. А. Яковлев доложил, что рабочих удалось привлечь к участию в чистках:

«К вопросам чистки рабочие проявляют большой интерес. Обратите внимание на тот факт, что, где бы на заводе ни обсуждались тезисы Центрального комитета по вопросу о борьбе с бюрократизмом, большинство рабочих выступает именно по вопросу о чистке советского аппарата.

Это значит, что к чистке советского аппарата приковано огромное внимание».

Выступавшие в прениях делегаты, имевшие отношение к чисткам на местах, предупреждали, что при увольнениях было совершено немало ошибок, и около 30% вычищенных пришлось восстановить на работе. Говорилось и о том, что в подходе Комиссии по чистке госаппарата к делу многое вызывает тревогу.

Но И. В. Сталин и его соратники не возражали против подготовленной концепции чистки госаппарата одновременно с чисткой партийных рядов. 1 июня 1929 года было утверждено постановление Центрального исполнительного комитета СССР и СНК СССР «О чистке аппарата государственных органов, кооперативных и общественных организаций», в котором говорилось:

«1. Предоставить органам рабоче-крестьянской инспекции право выносить обязательные для всех государственных учреждений и предприятий, а также кооперативных и общественных организаций, постановления по нижеследующим вопросам:

а) о запрещении навсегда или на время службы во всех звеньях советского и кооперативного аппарата, а также в общественных организациях лицам, при оценке работы которых выяснилось, что она безусловно вредит интересам рабочего класса, вследствие чего оставление их на службе является абсолютно недопустимым;

б) о запрещении навсегда или на время занимать должности в определенной местности или в определенном ведомстве, учреждении, предприятии или организации;

в) о запрещении навсегда или на время занимать ту или иную категорию должностей в советском и кооперативном аппарате, а также в общественных организациях».

Вслед за тем, в начале июня 1929 года, начались проверки в некоторых наркоматах, о чем пресса сообщала:

«В первую очередь было решено проверить людской состав Наркомтруда, Наркомфина, Наркомюста и Наркомзем…

В канцеляриях появились рабочие-"налетчики". Переходя из комнаты в комнату, от стола к столу, они на все обращали внимание, все видели, все запоминали. Вот записи "о результатах налета" на обрывках бумаги, неровно вырванных из блокнота, наскоро нацарапанные огрызком карандаша в полутемных коридорах».

«Легкая кавалерия», как называли проверяющих, имела право входить в любое помещение, осматривать содержимое шкафов и столов, требовать любые сведения:

«Наркоматы перешли на военно-осадное положение. В штабе — груда синих книжек,— трудовые списки, папки с личными делами. "Разведчики" из РКИ и от рабочих организаций кропотливо перелистывали испещренные нечеткими каракулями или франтоватой канцелярской вязью листочки, заглядывали в старые анкеты, приказы, заявления. "Подозрительных" решено вызывать в комиссию».

Вот только квалифицированных проверяющих от РКИ и способных вникнуть в дела наркоматов рабочих остро недоставало, и кампания по чистке разворачивалась гораздо медленнее, чем хотелось И. В. Сталину.

«В чистке должны в еще большей мере, чем до сих пор, принять активное участие широчайшие массы трудящихся, в первую очередь рабочих»

Фото: Аркадий Шайхет / Фотоархив журнала «Огонёк»

«В чистке должны в еще большей мере, чем до сих пор, принять активное участие широчайшие массы трудящихся, в первую очередь рабочих»

Фото: Аркадий Шайхет / Фотоархив журнала «Огонёк»

«Выявила значительную засоренность»

12 сентября 1929 года Политбюро и Президиум ЦКК приняли постановление, в котором говорилось:

«Заслушав сообщение о ходе проверки и чистки госаппарата, Политбюро ЦК и Президиум Центральной Контрольной Комиссии ВКП(б) констатируют, что уже первые итоги этой работы показывают, что советские, профессиональные и партийные организации, в том числе и местные органы РКИ, не усвоили в достаточной мере огромного значения чистки госаппарата в деле освобождения аппарате от злостных чиновничье-бюрократических элементов, вовлечения взамен их новых кадров рабочих и борьбы за более четкую классовую линию в госаппарате и не учли трудностей, связанных с проведением чистки.

В результате этого качество проверки и чистки госаппарата совершенно не обеспечивает выполнение вышеуказанных задач».

А в качестве главной меры для улучшения ситуации предписывалось:

«Ввиду явно слабого участия широких масс в чистке и проверке госаппарата и совершенно недостаточной мобилизации их вокруг основных политических и практических задач чистки, всем партийным, профессиональным и советским организациям, а также печати сосредоточить свое внимание на максимальном привлечении к участию в чистке и проверке широких рабочих масс, и прежде всего широкого актива массовых организаций (профактив, участники секции советов, отряды легкой кавалерии, работницы-делегатки) и актива проверяемых учреждений. В частности, необходимо расширить практику создания рабочих бригад для проверки работы аппарата, привлекая участников этих бригад к наиболее активному участию в непосредственней проверке работы и чистке совучреждений».

Для расширения круга рабочих, участвующих в чистках, были приняты особые меры. Так, некоторые наркоматы перевели на вечерний режим работы, чтобы она начиналась после окончания первой смены на заводах, и рабочие могли, закончив собственную работу, присутствовать при проверке чужой. Но куда более эффективным методом оказалась испробованная в регионах проверка жилищных условий. Причем, если в квартиру не удавалось войти, член проверкома зачастую получал всю, как считалось, необходимую информацию о совчиновнике от дворника. Ведь не будет же пролетарий лгать пролетарию.

И эта «информация» в немалом числе случаев служила основанием для принятия решения по чистке.

Использовались проверкомами и совершенно откровенные доносы на ближнего.

В некоторых местах совестливые проверяющие из рабочих пытались спасти тех, кого собирались лишить права на труд за окончание вуза до революции или незнание точных формулировок решений какого-либо съезда партии. Но такие попытки сурово пресекались. Не помогало чувствующим себя шатко увольнение по собственному желанию в преддверии чистки и попытка скрыться в значительной тогда по размерам армии безработных. Чтобы ни у кого не возникало подобных мыслей, чистки устраивали и на биржах труда, лишая вычищенных пособия по безработице и вычеркивая их из очереди на получение работы.

Но руководство страны все еще было недовольно.

В постановлении СНК СССР от 18 января 1930 года говорилось:

«Рассматривая чистку аппарата, как одну из первоочередных и важнейших задач и отмечая огромное воспитательное значение чистки для самих рабочих, участвующих в ней, Совет Народных Комиссаров Союза ССР считает необходимым указать, что в чистке должны в еще большей мере, чем до сих пор, принять активное участие не только органы рабоче-крестьянской инспекции, но и широчайшие массы трудящихся, в первую очередь рабочих, и все общественные организации».

Советский аппарат, как и задумывалось, был напуган и с рвением выполнял указания партии и правительства. Так, руководство Краснопресненского района Москвы докладывало об итогах работы за 1930 год:

«Чистка, проведенная при самом активном участии рабочих масс (в чистке по Красной Пресне участвовало 4.108 чел., в том числе рабочих с производства 3.695 чел.), выявила значительную засоренность аппарата классово-чуждым, примазавшимся и разложившимся элементом…

В общем из проверенных по району 13.717 чел., подвергнуто было разным взысканием 1.981 чел., или 14,3%.

Окончание в основном чистки районного аппарата не означает ни в коем случае, что работа по дальнейшему упрощению и удешевлению аппарата, по его повороту лицом к производству, усилению в нем пролетарского ядра, приближению к массам может быть хоть в какой-либо мере ослаблена».

Интересно отметить, что при этом работа главного органа по борьбе с бюрократией — Центральной комиссии по чистке аппарата, куда подавали жалобы вычищенные, была забюрократизирована по максимуму. А ведь жалобы тех, кого уволили в результате чистки и не принимали вообще ни на какую, даже самую черную работу, шли туда потоком.

И. В. Сталин одержал полную победу в борьбе за власть еще в конце 1929 года, но чистку решили завершить только в 1932-м. И оказалось, что сделать это не так просто. Отдельные граждане настолько привыкли выискивать (или выдумывать) прорехи в биографиях и прочий компромат на сограждан, что остановить их не было никакой возможности. И возникшее тогда широкое доносительство, как считают некоторые отечественные историки, стало одним из факторов, спровоцировавших массовые репрессии. А вот бюрократия и коррупция, ради искоренения которых и затевались чистки, никуда не исчезли. Взятки брали всюду и везде, вплоть до Верховного суда СССР (см. «Преступная деятельность судебных работников»).

В том, что использование в политических целях особых представлений сограждан о социальной справедливости — дело довольно тонкое и опасное, спустя десятилетия смог убедиться на собственном опыте генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев. Он ввел выборность руководителей организаций, по сути мало отличающуюся от чисток госаппарата. Но вместо выпуска пара недовольство народа получило другое направление. Чем все закончилось, вряд ли нужно напоминать.