Самое актуальное на неделю с 6 февраля

Выставки, театральные и кинопремьеры, а также музыкальные и книжные новинки

На московских и петербуржских сценах три сестры заказывают пиццу, а конец ХХ века идет параллельно началу XIX. В экспозициях почти все на свете — от монументального до медиаискусства, от алхимического комикса до пацанского цитатника. На киноэкране Луи Гаррель летит через Анды, чтобы спасти Венсана Касселя. Музыкальные релизы февраля бодры, а книжные новинки удивительны.

Текст: Кирилл Бондарев, Владимир Максаков, Павел Пугачев, Елена Соломенцева, Марина Шимадина

Кузьма Петров-Водкин. Портрет жены художника, 1907

Фото: Собрание семьи Палеевых, Ленинград – Санкт-Петербург

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин

KGallery, Санкт-Петербург

до 16 марта

Послесловием к 145-летию художника в 2023 году из частных коллекций Санкт-Петербурга и Москвы собрали его произведения, которые долгое время не выставлялись публично. Логика экспозиции позволяет по-новому взглянуть на личность и творчество Петрова-Водкина. Залы оформлены в основных цветах его натюрмортов — зеленом и розовом. В первом создана имитация любимой художником сферической перспективы, последний выглядит как закрытое сакральное пространство.

Встречают зрителей ранние работы самого художника и его учителей — Валентина Серова и Михаила Врубеля. Следом — рассказ о путешествиях Петрова-Водкина: рисунки из Парижа, иллюстрации к книге путевых заметок из Туркестана — «Самаркандия», работы алжирского цикла. Здесь же книги, документы, фарфор из домашней коллекции живописца и произведения его учеников — Елены Аладжаловой, Алексея Пахомова, Александра Самохвалова и других.

Отдельно представлена картина «Изгнание из рая» (1911) — самая масштабная в экспозиции. Крупные фигуры Адама и Евы выделяются на фоне низкой линии горизонта и приглашают к разговору о духовном преображении человека, в которое до конца жизни верил сам Петров-Водкин.

Экспозиция выставки «Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы», Музей Москвы, Москва

Фото: Вадим Гортинский / Музей Москвы

Искусство в масштабе. Монументальная живопись Москвы

Музей Москвы, Москва

до 13 апреля

Мозаики, фрески, витражи на фасадах Москвы влияют на ее облик не меньше, чем архитектурные формы сами по себе. Они задают ритм и настроение городской жизни, добавляют в нее цвет, а иногда и меняют смысл. В историю монументальной живописи столицы с 1918 года по 1980-е погружает выставка от РОСИЗО в Провиантских складах Музея Москвы. Это — своеобразный путеводитель для дальнейшего исследования уже на всей территории города.

Маршрут экспозиции вариативен, но неизменно начинается с мемориальной композиции Сергея Коненкова 1918 года для Сенатской башни. Более 300 артефактов, в том числе редкие документы, фотографии и кадры кинохроники, дают представление о том, как с развитием монументального искусства менялся нарратив городского пространства. То, что обычно расположено где-то высоко и далеко, на этой выставке можно рассмотреть с расстояния вытянутой руки. Например, картоны и фрески Владимира Фаворского для Музея охраны материнства и младенчества, написанные красками из ферапонтовской палитры. Мозаики для станций метро, столичных институтов и дворцов. Монументальные панно Александра Дейнеки и Юрия Пименова. Мозаичные пробы для Мавзолея Ленина, собранные из императорской петербургской смальты. Маскировку Московского Кремля в годы Великой Отечественной войны в мультимедийной реконструкции.

Сохранившееся с советских времен монументальное искусство, возможно, местами заветрилось и потускнело, но оттого не стало менее привлекательным и значимым для города. Музей Москвы сложил его в логическую цепочку, которая приводит к современному облику столицы.

Таня Ахметгалиева. «День, полный надежды», 2018. Одноканальная видеоинсталляция. Фрагмент

Фото: ГМИИ им. А. С. Пушкина

Хрупкость

Арсенал, Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина, Нижний Новгород

до 23 марта

Большое междисциплинарное исследование явления хрупкости — физической и метафорической. Сто произведений современных художников в жанрах медиаискусства, фотографии, графики, скульптуры встретились в этой экспозиции с тысячелетними артефактами Древнего Египта, Урарту, Восточного Средиземноморья и Римской империи.

Выставка предлагает переосмыслить хрупкость и увидеть в ней не только слабость, но и точку роста, источник человечности. Для этого используется, например, разнообразный видеоарт: о зыбкости личной и коллективной памяти — от Тани Ахметгалиевой; о хрупкости как пути к трансформации — от норвежской художницы Марианны Хеске; об уязвимости как жизненной силе — от Дмитрия Булныгина.

Павел Пепперштейн. «Рыбак», 1984

Фото: Павел Пепперштейн

Я могу нарисовать рыбака

Галерея Vladey, ЦСИ «Винзавод», Москва

до 7 марта

Одной из десяти новых выставок на территории ЦСИ «Винзавод» стала ретроспектива Павла Пепперштейна с «новыми старыми» рисунками, сделанными им в течение 50 лет (с 1974 по 2024 год). Самый ранний из них —- «Телеграмма» — появился, когда художнику было восемь. Сегодня он выставляет свои детские и юношеские работы в соавторстве с собой взрослым — что-то раскрашивает, что-то дорисовывает.

Рыбак на выставке — единственное живописное произведение и символ постоянства. Что бы ни происходило вокруг, он сидит со своей удочкой неподвижно, почти неодушевленно. Павел же в детстве, по его признанию, был «антирыбаком»: подкрадывался к чужому улову и незаметно кидал его обратно в воду — по-своему стремился к неизменности.

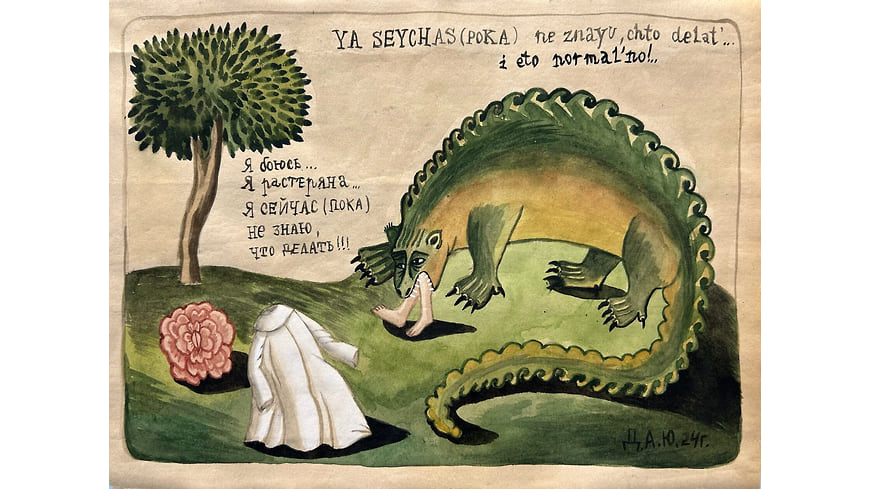

Александра Демидова. Иллюстрация из серии «Алхимический комикс», 2024

Фото: предоставлено Totibadze Gallery

Рецепт счастья

Totibadze Gallery, ЦСИ «Винзавод», Москва

до 9 марта

Художница Александра Демидова предлагает поискать счастье в мудрости средневековых манускриптов. Иллюстрации к ним стали основой для ее ироничного «Алхимического комикса», который пытается ответить на вечные вопросы: «Кто такой “счастливый человек”? Можно ли чувствовать себя счастливым постоянно?»

Алхимики, чтобы обрести счастье, пытались синтезировать золото и найти философский камень. Мы же зарабатываем деньги, заводим семью, путешествуем, развиваемся. В серии рисунков выставки художница объединяет древнюю культуру и сегодняшнюю реальность, высокое и низкое, ищет в обыденности сакральное и предлагает, наконец, зрителю выбрать собственный рецепт счастья.

Анна Селина. «Прессуха», 2025

Фото: предоставлено 11.12 Gallery

Пацанский цитатник

11.12 Gallery, ЦСИ «Винзавод», Москва

до 9 марта

Романтизированный образ гопников как субкультуры давно стал привычным в постсоветской России. Художница Анна Селина сравнивает их с пиратами Карибского моря, американскими гангстерами и другими яркими маргиналами, которые оставили след в истории.

В своих работах она выводит на первый план черты, которые делают этих персонажей привлекательными в глазах сегодняшнего зрителя. Искренность, бесшабашность, преданность дружбе и бескомпромиссное следование собственной правде — то, по чему часто ностальгирует современное общество. Именно такие пацаны стали героями и авторами цитат для выставки.

Музыкальный перформанс «Silent Opera: В поисках протагониста» в пространстве Bibliotheca

Фото: Pop-up-пространство Bibliotheca

«Наша встреча без повтора»

- Pop-up-пространство Bibliotheca

22 апреля

На один вечер арт-пространство Bibliotheca в квартале «Золотой» на Софийской набережной в Москве станет площадкой для уникального синтеза музыки и современного искусства. В рамках проекта «Наша встреча без повтора» народный артист России Денис Мацуев, выступавший на лучших сценах мира от Карнеги-холла в Нью-Йорке до Консертгебау в Амстердаме, исполнит шедевры мировой классики внутри масштабной инсталляции. Регулярно сотрудничая с лучшими симфоническими коллективами, пианист заслужил репутацию блестящего интерпретатора, его исполнения классических произведений считаются эталонными.

Куратор проекта — международная ярмарка современного искусства Cosmoscow — подготовил необычный формат. Во время выступления Мацуева, который включит в программу «Чакону» Иоганна Баха в транскрипции Ферруччо Бузони, финал «Аппассионаты» Людвига ван Бетховена, «Мелодию» Кристофа Глюка, а также произведения Сергея Рахманинова, в чаше осушенного 25-метрового бассейна будет создаваться монументальное живописное полотно. Этот процесс станет частью перформанса, основанного на работе молодой художницы Анастасии Антиповой «5 угол».

Проект исследует феномен клоунады как защитного механизма современного человека — так называемые «социальные доспехи». Организаторы предлагают взглянуть на этот образ как на метаморфозу — способ внешнего и внутреннего перевоплощения.

В рамках параллельной программы галерейный проект a—s—t—r—a Алины Крюковой представит в Bibliotheca выставку работ молодых художников.

Том Стоппард / Фото: TIAGO QUEIROZ / AGКNCIA ESTADO / Agкncia Estado / AFP

«Аркадия»

Мастерская Петра Фоменко, Москва

Режиссер Евгений Каменькович

6–7 февраля

«Аркадия» — одна из лучших пьес сэра Тома Стоппарда, живого британского классика чешского происхождения. Хотя известна у нас меньше, чем его дебютный хит «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Или чем исторические саги «Берег Утопии» и «Леопольдштадт», поставленные в РАМТе, где Стоппард превратился уже в «своего» драматурга. «Аркадию» же помнят разве что театралы со стажем — по постановке Сергея Голомазова в Театре на Малой Бронной в 2009-м или спектаклю Евгения Каменьковича на курсе Петра Фоменко в ГИТИСе в 1999-м, в нем играли начинающие Ирина Пегова и Евгений Цыганов.

Спустя четверть века Каменькович решил вернуться к этому материалу, потому что «уж больно хороша пьеса», как он сказал на сборе труппы в начале сезона. Действительно, «Аркадия» в переводе Ольги Варшавер — шедевр интеллектуальной игры в детективно-романтической упаковке. Действие происходит в старинном английском поместье сразу в двух временах — начале XIX и конце XX века. В прошлом — живут, влюбляются, совершают открытия. А в настоящем — изучают прошлое и строят догадки. При этом драматург мастерски перекидывает арки между двумя эпохами, так что они начинают проникать друг в друга.

Сцена из спектакля «Сато»

Фото: предоставлено пресс-службой театра

«Сато»

Театр наций, Москва

Режиссер Филипп Гуревич

11, 12 февраля

Гуревич часто работает в области театра для подростков. В РАМТе он поставил впечатляющую фэнтези-сагу «Ленинградские сказки» по пятикнижию Юлии Яковлевой о войне и блокаде и лихой фолк-хоррор «Василисса» по пьесе Марии Малухиной. В его первой работе на Малой сцене Театра наций тематика детской психологии тоже сопряжена с мистикой.

«Сато» — роман писателя и сценариста Рагима Джафарова, лауреата премий «НОС», «Новые горизонты» и «Ясная Поляна». В нем идет речь о пятилетнем Косте, считающем, что в его теле живет пленный контр-адмирал внеземной цивилизации. Родители мальчика обращаются за помощью к психологу, но не все странности поведения ребенка получается списать на психические особенности.

Гуревич полагает, что в романе содержится важный и жесткий диагноз современному обществу с его нормами и правилами»: «это история о том, как сложно бывает принять особенность ребенка и избежать соблазна сделать его другим — типичным, удобоваримым для семьи, школы, общества».

Сцена из спектакля «Три»

Фото: Александр Коптяев

«Три»

Камерный театр Малыщицкого, Санкт-Петербург

Режиссер Петр Шерешевский

13–15 февраля

Помимо московского МТЮЗа Петр Шерешевский вот уже десять лет возглавляет независимый Камерный театр Малыщицкого в Петербурге, где выпустил немало первоклассных смелых постановок. «Три» — это новое прочтение «Трех сестер» Чехова, которое рождалось этюдным методом, то есть придумывалось вместе с актерами — они добавили в спектакль мотивы личных судеб.

Как это часто бывает у Шерешевского, действие перенесено в наши дни — в питерскую коммуналку, где гости ждут курьера с пиццей на день рождения Иры. Но на этот раз режиссер отказался от своих фирменных экранов: в камерном, интимном пространстве зрители и так чувствуют себя невидимыми наблюдателями в чужой квартире, где разыгрываются очень понятные современные драмы.

Кадр из фильма «Сент-Экзюпери»

Фото: Global Film

«Сент-Экзюпери»

Пабло Агеро. 2024

Тридцатилетний пилот и начинающий писатель Антуан де Сент-Экзюпери (Луи Гаррель) летит через Анды, дабы спасти друга-пилота (Венсан Кассель), потерявшегося в этих краях. И, по версии авторов фильма, именно во время этих событий ему придут на ум главные образы «Маленького принца». Концепция спорная, но кино живописное.

Кадр из фильма «Отравленная любовь»

Фото: Парадиз

«Отравленная любовь»

Дезире Носбуш. 2024

Бывшие супруги встречаются впервые за 10 лет. На кладбище, где похоронен их сын. Им предстоит многое обсудить и понять кое-что о самих себе, их давно разрушенных отношениях и том, как по-разному они пережили общую боль. Блистательные актеры Тим Рот и Трине Дюрхольм разыгрывают вдвоем хитовую пьесу Лот Векеманс «Яд».

Кадр из фильма «Вопль»

Фото: Про:взгляд

«Вопль»

Педро Мартин Калеро. 2024

Девушка, недавно похоронившая мать, мучается слуховыми галлюцинациями: периодически кто-то вопит у нее за спиной. Вскоре начинают гибнуть друзья. Испанский хоррор «Вопль» получил благосклонную критику, приз за режиссуру на фестивале в Сан-Себастьяне и номинацию на премию «Гойя» в категории «Лучший режиссер-дебютант».

Dream Theater. «Parasomnia»

Dream Theater «Parasomnia»

Дата релиза: 7 февраля

От коллег по цеху эти прог-металлисты всегда отличались хитовостью, благодаря которой их одиннадцатиминутными эпиками не брезговал даже MTV. 16-й студийный альбом группы заранее интригует: впервые с 2009 года музыканты играют в классическом составе, с легендарным Майком Портным на ударных. И не каверы альбомов Metallica (чем грешит «Театр» на сцене), но свой, авторский материал. Оттого не важно, будет ли Майк, как встарь, вкладывать в свои пьесы «пасхалки» уровня «eat my ass and balls». Если диск хотя бы наполовину окажется созвучен хуковой «Night Terror», успех ему обеспечен.

The Wombats. «Oh! The Ocean»

The Wombats «Oh! The Ocean»

Дата релиза: 14 февраля

В 2007 году это трио из Ливерпуля ворвалось на танцполы с кричалкой «Let’s Dance to Joy Division» — нервным шлягером в лучших традициях модного тогда постпанк-ревайвла. Казалось бы, в эпоху TikTok подобные пляски — моветон, уж слишком много лагера утекло. Ан нет: уже в 2015-ом «вомбаты» очаровали зумеров, застолбив трек «Greek Tragedy» в хит-листе упомянутой соцсети. Угодит ли трио меломанам сегодня — вопрос открытый. Но, как бы там ни было, их шестой полноформат — пенный бальзам на душу интровертов, англоманов и просто ценителей инди-саунда нулевых. Все-таки абы кого Джон Конглтон из The Paper Chase не продюсирует.

Lisa. «Alter Ego»

Lisa «Alter Ego»

Дата релиза: 28 февраля

Хочется верить, что в соло рэперша Лалиса Манобан (аkа Лиса) из тайского трио Blackpink сумеет уйти от фабричности, присущей всем идолам k-pop,— благо предпосылки имеются, если судить по трем обнародованным синглам. Сегодня Лиса танцует в гиперпоп — бойкий, цепкий как репей. Первый же клип тайки — «Lalisa» — попал в Книгу рекордов Гиннесса: 73,6 млн просмотров на YouTube за сутки. А насколько хорош «Alter Ego» живьем, покажет выступление артистки на фестивале Coachella в апреле, где она разделит сцену с Леди Гагой.

Мария Неклюдова. «Искусство частной жизни. Век Людовика XIV»

Фото: КоЛибри

Мария Неклюдова «Искусство частной жизни. Век Людовика XIV»

«КоЛибри»

Кажется, самое важное в этой книге — рассказ о самостоятельности и самоценности частной жизни по сравнению с государственной и общественной. Жившие в Великом веке Франции люди могли выстраивать свои личные биографические траектории не столько независимо от власти, сколько находясь с ней в странных отношениях, где было место сотрудничеству и сопротивлению, патриотизму, но также и игре. Верным способом укрыться от казавшегося всевидящим ока государства была внутренняя эмиграция: именно в XVII веке кристаллизуется жанр мемуаров, в котором французская литература достигла европейских высот и повлияла на создание психологической прозы. Следить за этими перипетиями частной жизни невероятно интересно.

Олег Воскобойников. «Фридрих II и его интеллектуальный мир»

Фото: АСТ

Олег Воскобойников «Фридрих II и его интеллектуальный мир»

АСТ

Эта книга вновь возвращает нас к высокому Средневековью — и вновь озадачивает, ведь с каждым новым приближением эта эпоха кажется все сложнее и интереснее. Именно в ней крылся исток Возрождения, а средневековая культура была глобальной, пусть и в рамках Европы. С именем Фридриха Гогенштауфена связана одна из первых — и даже не столь утопических — идей о возможности соединить немецкую и итальянскую культуры под небом Средиземноморья. Император придал новый смысл идее Крестового похода, отстаивал свою власть перед папой римским, но при этом опирался не только на грубую силу одной из лучших армий своего времени, но и умел найти идейное обоснование для своей политики. Его двор, где можно было встретить людей почти из всех стран Европы, евреев, арабов и даже норманнов, отличался терпимостью. Внимание к интеллектуальной традиции, к знаниям, науке и искусствам во многом и обеспечило блестящий, хотя и краткий взлет династии Штауфенов.

«Сцены частной и общественной жизни животных. Этюды современных нравов»

Фото: НЛО

«Сцены частной и общественной жизни животных. Этюды современных нравов»

Перевод с французского, вступительная статья и примечания Веры Мильчиной

«Новое литературное обозрение»

«Сцены частной и общественной жизни животных», увидевшие свет во Франции в 1842 году,— книга удивительная, веселая и грустная. Она наследует сразу двум великим французским художественным традициям, басням и карикатурам. Это настоящий слепок времени — животные сравниваются с главными культурными образами начала XIX века, от байронического героя до театрального критика. Книга подводит итог — как вскоре выяснится, преждевременный — революционному циклу во Франции, ведь звери собираются на Генеральную ассамблею, где занимаются сторителлингом, предваряя жанр автофикшена. Впрочем, сатира здесь точно не единственный троп: многие рассказы имеют слишком много общего с трагической эпохой. Еще одно измерение этой книги, о котором, кажется, авторы даже не догадывались,— культурное: перед нами памятник всевозможным жанрам и стилям романтизма.