Роман в сомнениях

Анна Наринская о «Возвращении в Египет» Владимира Шарова

Фото: Фото ИТАР-ТАСС

Тут надо с осторожностью. Потому что Владимир Шаров — автор основательный, принципиально пишущий о самом главном. И цель его книг — не высказать еще одно, приправленное художественностью, мнение о судьбах России (к этому сейчас сводится практически каждый второй "настоящий" отечественный роман), а исследовать путь всякой плоти, то есть всякой души. Ну и да, так уж естественным путем случилось, что "всякая" душа в его случае — русская.

При этом Шаров раз из раза повторяет один и тот же прием, вернее, подход. Он разбирает свой материал — русскую жизнь и русскую душу — на составные части (такие как, например. "Ленин", "Гоголь", "революция") и начинает в эти кубики играть. Но не с постмодернистской абсурдностью, иронией и злобностью, а с методичностью и проникновенной умиленностью. Некоторые эпизоды его книг (в предыдущем романе "Будем как дети", например, описывается как принявший Бога, хоть и немощный Ленин "идет" по телу Крупской, перебирая указательным и средним пальцами, а она с надеждой думает, "что срок настал, именно сегодня исполнится обещанное, столь долго ею жданное: как Сарра, она понесет") прямо просятся к Сорокину на страницы. Там-то читателю было б ясно, что со всем этим делать, как это, выражаясь по-сорокински, переваривать.

С Шаровым все тоже будто бы ясно — он-то как раз анти-Сорокин, он не ниспровергает идолы, а, наоборот, возносит их до небес. Но всякий раз оставляет небольшой такой зазорчик, такую щелочку для недоумения: в каком, простите, это все смысле? И когда в его новом романе читаешь про все того же Ленина: "он призвал разрушить мир страданий, не оставить от него камня на камне, а дальше на пустом месте начать строить новый прекрасный Небесный Иерусалим. Ясно, что именно Ильич был Христом, был тем, кого мы так долго, так безнадежно ждали", смысл сказанного представляется как будто смазанным сомнением — не дурит ли нас автор, не сложил ли он в кармане невидимую миру фигу?

Вообще-то, такое сомнение могло бы стать вполне ценным читательским опытом, "проявителем" главного, глубинного содержания (многие мысли из "Возвращения в Египет" явно автору очень дороги еще со времен "Репетиции", романа более чем двадцатилетней давности), если бы предлагалось хоть сколько-нибудь дозированно. Но "Возвращение в Египет" практически целиком состоит из такого рода сомнений, нерешенностей и смазанностей.

Дано: переписка Николая Васильевича Гоголя (не того, но потомка — разумеется, не прямого) с его многочисленными дядьями и знакомыми. Из нее мы понимаем, что в семье имеется преданье, согласно которому одному из Гоголей суждено дописать "Мертвые души", и что главный герой эту попытку делает. И еще мы частично узнаем подробности судьбы его и его родителей. Но события присутствуют здесь даже не на правах вставных новелл (так можно определить разве что разбитый на несколько глав синопсис продолжения гоголевской поэмы), а на правах тонюсеньких каких-то гвоздиков, которыми время от времени закрепляется читательское внимание. Точно так же нет и характеров (некоторые проблески личности есть разве что в главном герое). Все дядья, коим несть числа (Петр, Юрий, Ференц, Святослав, Степан, Артемий, Януш и т. д.), взаимозаменяемы, и вообще, может, это пишут не они, а главный герой сам себе, например,— это вообще неважно.

Все эти письма, перебивая друг друга (по другому не скажешь), пытаются сообщить главное: и в обретенном духовном Израиле мы тоскуем по покинутому Египту. Но вернуть этот покинутый дом и очистить его своей верой мы сможем, только если станем бежать от вечно меняющегося греховного мира — бежать в прямом смысле, как бегуны-раскольники. В продолжении "Мертвых душ", написанном Гоголем-вторым, таким бегуном, иноком раскольничьей церкви, становится Чичиков, прошедший искус и обретший свет — и теперь бегущий из неверия в веру. "У Гоголя вся Россия избрана и нет нужды в исходе. Она Египет, пока забыли о Боге; но едва вспомнили — снова Земля Обетованная. Решительно, бесповоротно изгоняем зло за море, после чего земля, орошаемая Нилом, сама собой становится Богоугодной".

Отмахнувшись от привычного уже при чтении Шарова "да вы это серьезно? а, ну да, серьезно", скажем, что бесконечно гоняя подобные соображения из одного "письма" в другое, автор достигает ощущения некоторого общего интеллектуального гула. Но это именно гул — без пиков, без напряжений. Кажется, почти любой пассаж, любой отрывок, почти любое "письмо" можно выкинуть — ничего не изменится. Не реши мы в самом начале действовать с осторожностью, можно было бы сказать, что такое для романа — приговор. Но мы же решили.

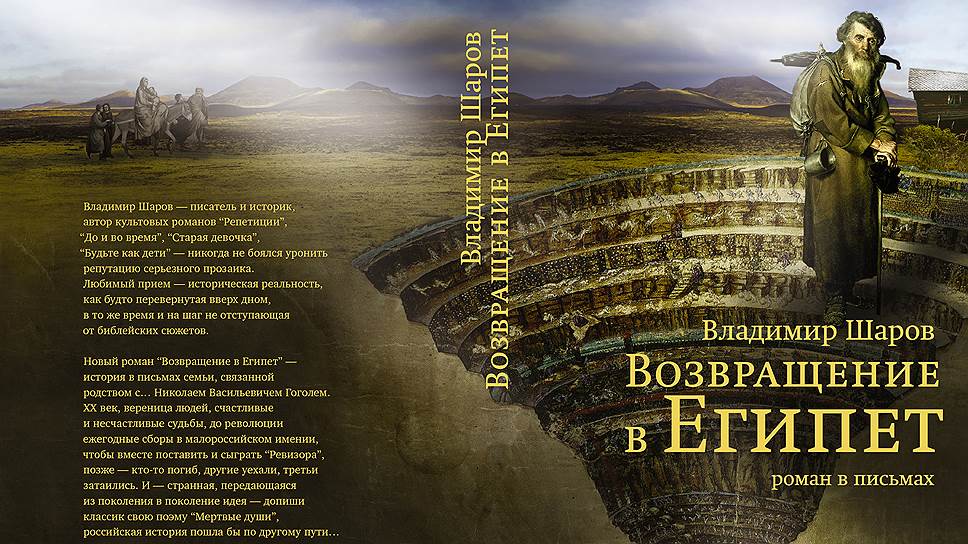

Владимир Шаров. Возвращение в Египет. АСТ, 2013