В поисках отвергнутого времени

Мария Степанова о «Шуме времени» Осипа Мандельштама

В 1925 году Осипу Мандельштаму, юбилей которого отмечается сейчас на телеканалах и в соцсетях, наконец удалось опубликовать «Шум времени», свою первую и самую непрочтенную прозаическую вещь. Мария Степанова — о том, чем был этот текст, когда он был написан, и о том, почему он нам необходим сегодня

1.

"Такой богатой, мирной, спокойной и веселой Москвы я еще никогда не видела. Даже меня она заражает спокойствием..."

Ровно восемьдесят лет назад, в декабре-январе 1936-го, Надежда Яковлевна Мандельштам приезжает в Москву из Воронежа хлопотать за мужа. В огромном городе, лучше которого и нет на свете, ей хорошо; праздничный, ясный, стоящий на своей правоте, он кажется пупом земли, а прикосновение к нему заражает-заряжает спокойствием, это слово повторяется в двух предложениях дважды, словно на нем надо настаивать.

Советские тридцатые узнаются в ее письмах к мужу сразу, как на веселых картинах Пименова, как в поздней прозе Булгакова, где смешной и страшный мир не устает настаивать на своей счастливой полновесности. Дневная сторона вещей (платья, заводы, нескучные сады) становится только тверже и глаже от присутствия ночной, оборотной стороны, которую считается разумным не поминать. Присутствие ужаса вроде как даже бодрит — буравит в реальности муравьиные ходы, сообщая ей совершенно особую дрожь, пузырящийся, как ситро, речной сквознячок, утреннюю бодрость тех, кто сегодня выжил:

На Москве-реке почтовым пахнет клеем,Там играют Шуберта в раструбы рупоров.Вода на булавках и воздух нежнееЛягушиной кожи воздушных шаров.

Нельзя не помнить, что мы являемся прямым выводом из этого муравьиного множества празднующих и исчезающих; цветочницы, спины, трамвайные вишенки страшной поры — среди них, на "А"-Аннушке, моя двадцатилетняя бабушка — составляют с ним одну толпу, одно движение, один словарный запас.

Широкая дуга тридцатых годов так прокрашена временем, что холсты и тексты братаются поверх авторских голов: время и место рождения им дороже прямого родства. У них есть своего рода общий знаменатель, о котором трудно говорить. Это вдруг вернувшееся на место ощущение уюта — плотности и непрерывности жизненной ткани, которая дает человеку с его птичьими правами и короткой памятью лживое чувство укорененности в настоящем. Оно знало, что обещать ("Весной мы расширим жилплощадь, // Я комнату брата займу"); жить становилось веселей, в 1935-м гражданам официально разрешили праздновать Новый год, и пакт об общем труде и коллективном празднике был запечатан елочной смолой.

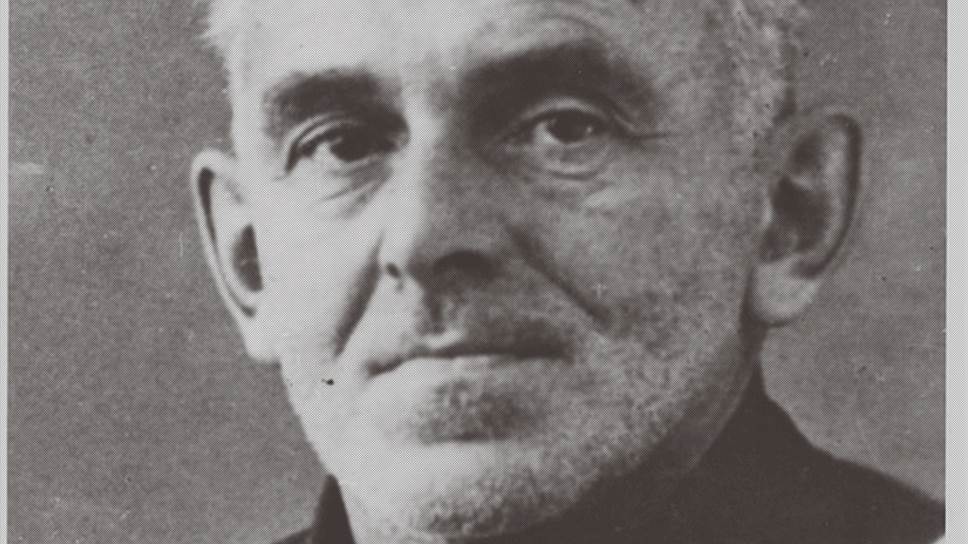

1935 год

Фото: Фотохроника ТАСС

Новые, воронежские стихи Мандельштама — о том, как мы жизнью полны в высшей мере,— были не просто вкладом в этот коллективный труд, блестящим, как научный доклад, доказательством того, что он умеет мериться пятилеткой, как все и каждый, как Пастернак, но и чем-то большим. Стихи притязали не на недавнее прошлое, не на доступное в ощущении настоящее — но пытались отхватить портновскими ножницами косой и крупный кусок будущего, забежать вперед и заговорить еще не существующим языком всей-страны. И у них получалось.

Работа, выполненная ими, имела, по Мандельштаму, первоочередное значение, самоочевидную важность — и должна была быть доставлена в Москву как самородок или гигантский колос, как достижение народного хозяйства. С этим и приехала той давней зимой Надежда Яковлевна; им обоим было так ясно, что писательскому миру достаточно увидеть эти стихи, чтобы те заняли свое место под стеклянным солнцем ближайшего будущего — то, что я скажу, заучит каждый школьник.

Именно эта уверенность в срочности и неотложности написанного заставляла их торопиться и приближать беду.

"Я, в общем, сейчас собой довольна — сделала и делаю все, что можно. А дальше — только покориться неизбежности <...> никуда не ездить, ничего не просить, ничего не делать. <...> Никогда я еще так остро не понимала, что нельзя действовать, шуметь и вертеть хвостом".

Да, видно, иначе было нельзя никак.

2.

Десятью годами раньше (еще один юбилей, милый сознанию соцсетей, для которого мертвые, как подснежники, выпрастываются из-под белой крупы забвения раз в году) — в 1926-м, Марина Цветаева пишет яростный текст, который ей так и не удалось опубликовать при жизни — "Мой ответ Осипу Мандельштаму". Друг-критик, большой поклонник мандельштамовской прозы, показал ей изданную в Ленинграде книжку "Шум времени" — и реакция не заставила себя ждать. Книгу она сочла подлой; и, думаю, дело было не только в трех написанных напоследок, на ходу, собственной рукой (обычно Мандельштам прозаические тексты диктовал — "я один во всей России работаю с голосу") главках, посвященных современности. Речь там шла о белой Феодосии в 1919-м, и Цветаева наотрез отказывалась понимать интонацию комического любования, с которой автор говорил об общем знакомом — добровольческом полковнике со стихами и иллюзиями, то есть о проигравшем.

Цветаевская обида была, можно сказать, слишком личной. Вещи, о которых шла речь в феодосийских главках, прямо касались ее домашнего и поэтического хозяйства, и она говорила о них совсем в другой тональности. Добровольчество, которому отдал дань ее муж, было для нее беспримесной, героической жертвой; старые знакомые — отправной точкой для парадного портрета, образцом жизни на высокий лад. Режим сгущения и искажения, в котором писал о них Мандельштам, был для нее не приемом, но глумлением над тем, что не может себя защитить. Там много такого, лучше понятного с расстояния в век: например, то, что возмутившее Цветаеву "полковник-нянька" в мандельштамовском словаре исполнено глубокой нежности: словечком "няня" он подписывал свои письма к жене.

Эти оптические системы несовместимы, да и не нужно их совмещать; но интересно заметить, как бесшовно негодование переходит от глав о современности к разговору о прошлом — к сердцевине книги, тому, для чего/с чем она была написана. Время прошло, неприятие осталось; в 1931 году Цветаева пишет приятельнице о "...ненавидимой мной мертворожденной прозе Мандельштама — "Шум времени", где живы только предметы, где что ни живой — то вещь".

Некоторое недоумение при чтении "Шума времени" было, похоже, общим местом, объединявшим читателей самого разного склада. По словам Надежды Яковлевны Мандельштам, повесть была написана для Исайи Лежнева, редактора одного из последних непартийных изданий, за которым следили тогдашние все — вплоть до Ленина. "Страшная канитель была с "Шумом времени". Заказал книгу Лежнев для журнала "Россия", но, прочитав, почувствовал самое горькое разочарование: он ждал рассказа о другом детстве — своем собственном или Шагала, и поэтому история петербургского мальчика показалась ему пресной. Потом был разговор с Тихоновым и Эфросом. Они вернули рукопись Мандельштаму и сказали, что ждали от него большего. <...> экземпляр кочевал по редакциям <в частности, журналов "Звезда", "Красная новь", альманаха "Круг">, и все отказывались печатать эту штуку, лишенную фабулы и сюжета, классового подхода и общественного значения".

Интересно, что Цветаева как раз не увидела в мандельштамовской штуке ничего, кроме попытки классового подхода — пышно обставленной сдачи и гибели русского интеллигента. В той же статье она пишет, что "Шум времени" — "подарок Мандельштама властям".

Здесь, конечно, надо учитывать — слишком хорошо представимую сегодня — степень воспаленности читательского сознания по обе стороны тогдашней советской границы. И стихи, и проза теперь имели вторую, а то и основную задачу: свидетельствовали о политическом выборе (который, как курсор, мог перемещаться туда-сюда в зависимости от обстоятельств). В глазах смотрящего текст в первую очередь отвечал на вопрос "с кем автор?", а потом уже совершал свою обычную работу. В случае Мандельштама с его вынужденными послереволюционными разъездами-метаниями от Киева до Батума этот вопрос был отложен до начала двадцатых, но к 1924-му, когда сдавался в печать "Шум времени", уже было не отвертеться.

Весной 1924 года,— пишет Надежда Яковлевна,— В. Шилейко спросил Мандельштама: "Я слышал, что вы написали стихи "низко кланяюсь". Правда ли?". По смутным признакам, приведенным Шилейкой, стало ясно, что доброжелатели так расценили "1 января 1924". <...> Мы сели за стол, и Мандельштам прочел "1 января" и спросил: "Ну что — низко кланяюсь?"

А ведь в каком-то смысле Цветаева с Шилейкой были правы. "1 января 1924 года" и "Нет, никогда ничей я не был современник" — стихи-двойчатка, написанные на изломе времен, при переходе из старого мира в новый, но — и это важно — уже с той стороны. Походная, обозная болтанка еще длится — телеги кричат в полуночи, движение не завершено, но уже необратимо. Возврата нет. Пакт с будущим заключен уже самим фактом перехода, вовлеченности в общее смешение/смещение. Для Мандельштама, как для многих, эта захваченность "сумерками свободы" имела недвусмысленный оттенок упоения — и новогодние стихи о перемене участи, написанные на фоне "Шума времени", не только попытка прощания, но и жест отталкивания от бывшего.

3.

С какой скоростью все они принялись вспоминать, словно прошлое, сыплющееся на глазах, надо было зафиксировать немедленно, пока его не унесло ветром. Неприбранные, грохочущие, как подводы с дачным скарбом, двадцатые годы неожиданно оказались временем мемуаров. Под крышкой, захлопнувшейся над старым миром, осталась вся наличность памяти, весь набор упразднившегося знаемого. Уже пастернаковская "Охранная грамота" или мемуарная трилогия Андрея Белого зависли над московскими студенческими разговорами, как археологи над раскопом — над данными, которые необходимо оживить, дешифровать, предъявить современности. Были и тексты попроще, которые понравились бы редактору Лежневу — скроенные по модели горьковского "Детства", но тоже исподволь воскрешающие воздух времени, пусть и в переводе на язык наглядного было-стало.

"Шум времени" был написан одним из первых, в неподсохшем еще 1923-м, да сразу и выпал из ряда вон, и на целый век остался кем-то вроде солдата Швейка в парадном строю больших мемуарных проектов ХХ века, на которые он поначалу кажется похожим. Странно, но столетие Платонова и Кафки, начинавшееся мощным рывком в сторону перемен, коллективной утопии и мировой тоски по новому, в итоге осознало себя как поле для ретроспекций. На излете модернистского проекта память и ее сводный брат документ оказываются чем-то вроде фетиша — может быть, потому что исподволь намекают нам на обратимость и неокончательность утрат даже в мире, постоянно меняющем порядок вещей. Массовая любовь к нон-фикшн чем-то похожа на младенческую привязанность к медведю или одеяльцу — переходному объекту, без которого у ребенка не сформируется представление о внешней реальности. В нынешней системе координат такой вещицей служит неотделимое от нас/не принадлежащее нам прошлое.

1935-1936 годы

Фото: Getty Images / Fine Art Images / Heritage Images

К реконструкции этого прошлого, превращению его в тематический парк, по лужайкам которого может гулять гостья из будущего, свелось в итоге наследие века, начинавшего с превращений, разрывов и всякого рода насилия над реальностью. То, что началось с Пруста, продолжилось набоковским "Speak, Memory" и закончилось прозой Зебальда, написанной поперек памяти личной, во славу всего, что было изглажено и забыто. Между ними — страницы и страницы соединительной ткани: тексты, лишенные литературных претензий, но объединенные априорной, нерассуждающей уверенностью в ценности всего утраченного и необходимости его воссоздать; просто потому, что его больше нет.

На фоне больших и небольших книг мемуарного канона повесть Мандельштама стоит особняком: маленьким отчужденным строением в квартале, активно занятом чем-то другим. "Шум времени" недружелюбен по отношению к возможному читателю, и дело не в мифической темноте мандельштамовского способа мыслить опущенными звеньями — в любом случае, за век внимательного чтения там стало куда светлей. Дело, по-моему, в самом тексте и его прагматике: в задаче, поставленной автором. Именно она мешает "Шуму времени" привлечь к себе читателя-исполнителя, как это делает "Египетская марка", и "Четвертая проза", и "Разговор о Данте", прямо принимающий нас в соучастники — вовлекающий в общее дело хождения и понимания, заставляющий напрягать гортань и произносить "Potrebbesi veder?" вместе с Дантом и Мандельштамом, с теми, кто, щелкая и выпевая звук за звуком и смысл за смыслом, вызывает текст к новой жизни.

Задача "Шума времени" обратная; его дело — заколотить утраченное время в сосновый гроб, вбить осиновый кол и не оборачиваться. Неудивительно, что здесь у автора мало союзников — мало до такой степени, что, кажется, нет ничего проще, чем вовсе не заметить, зачем это все написано и что здесь происходит. Это при том, что усилие вспоминания посвящено определенной и внятной задаче, описанной Мандельштамом с предельной четкостью. Вот цитата, многократно повторенная теми, кто писал о повести, лишний раз удвоенная самим автором — нажим, курсив, усилие приходятся на слово "враждебность".

"Память моя враждебна всему личному. Если бы от меня зависело, я бы только морщился, припоминая прошлое. Никогда я не мог понять Толстых и Аксаковых, Багровых-внуков, влюбленных в семейственные архивы с эпическими домашними воспоминаниями. Повторяю — память моя не любовна, а враждебна, и работает она не над воспроизведением, а над отстранением прошлого".

Это удивительная рамка для человека, собравшегося именно что припоминать — причем тридцати двух лет от роду, в возрасте не самом очевидном для этого занятия,— и делающего это одним из первых, если не первым в своем поколении: пока не остыло. Речь при этом идет о том, что размещено предельно близко к телу, о домашнем мире, его звуках и запахах: о том, что так просто переводится на ходовую валюту чая с мадленками и светлой (обнадеживающей) печали. Отец и мать, книжный шкаф, затянутый зеленым, финские дачи, скрипичные концерты, прогулки с няней и все такое прочее — готовый материал для "Детства Оси", которое, видимо, было крепким и основательным, и тем больше усилий нужно, чтобы с ним порвать.

Получился очень странный текст, прежде всего по степени сжатия, по силе, с которой единицы тактильной, слуховой, обонятельной информации сбиты-спрессованы в темную массу с янтарными прожилками и уплотнениями, в каменные пласты, где ничего не увидишь без шахтерского фонаря. У самораскрывающихся формул нету места, чтобы разложить палатку; любая фраза запечатана, как дверь, ведущая в коридор. Прошлое описывается как ландшафт (и даже как геологическая проблема, имеющая историю и способы решения) — и повесть о детстве оборачивается научным текстом.

Его задача, кажется, вот какая: автор собирается картографировать место, куда не хочет возвращаться. Поэтому первым делом он, как умеет, вычитает оттуда человеческий фактор — конфорочный огонек нежности, что почти неизбежен при разговоре о старой памяти. Текст разворачивается при низких температурах, от зимы к зиме, в облаках пара и шорохе шуб. Комнатная температура здесь немыслимая роскошь; мороз естественная среда. Занятно, что на языке видеомонтажа заморозить — значит остановить, привести изображение к film still, к стоп-кадру. В некотором смысле "Шум времени" устроен как камера, описывающая круги вокруг таких stills — развертки пластических образов, утративших свое телеологическое тепло (или упрятавших его глубоко в рукава). Именно это имеет в виду точная и несправедливая цветаевская максима: "Ваша книга — nature morte <...> без сердцевины, без сердца, без крови,— только глаза, только нюх, только слух".

Задача исторического натюрморта, которым занят здесь Мандельштам,— вопреки детской и родовой нежности дать точную схему, пластическую формулу уходящего. Это работает как военный парад, идет перекличка рядов и геометрических фигур — рукава-буфы отражаются в стеклянном куполе павловского вокзала, пустые объемы площадей и улиц заполняются людскою массой, архитектура дополняет музыку. Но наперекор всякому строю тлеет и чадит огонек девяностых годов, мускусный и меховой мир юдаизма, тома приложений к "Ниве". Литература, ее чахоточная лампадка, ее учителя и родственники, имеет теплый и темный привкус семейного дела. Еврейство то выходит из хаоса, то заново обрастает косматым руном. В их присутствии картинка становится закопченной, уходит все дальше в черную толщу культурного слоя. По счастью, у музыки и архитектуры есть старший брат-логик — марксистская классовая система.

Речь тут не о понятной схеме, где демонстрация ужасов царизма обещает скорую революцию; так, по-прямому, поняла "Шум времени" Цветаева, объясняя все эти "тротуар предназначался для бунта" желанием понравиться власти. В тексте действительно с невинной хитростью расставлены, как вешки, указания на некое точное знание, собирающее в один общий пучок разнонаправленные линии рассказа. Скорее всего, у повести есть и этот слой, детский и прагматический: дать понять, что отродясь сочувствовали переменам, пытались тогда очень многие, от Брюсова и Городецкого до Сологуба, только что выпустившего сборник революционных стихов. Но для Мандельштама его подростковый марксизм, бывший или небывший, имеет серьезный, системообразующий смысл — он вроде стрелок, намечающих движение, что приведет к окончательному рывку. Огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля, позволивший добраться до ясной и артикулированной точки-сейчас, должен был откуда-то взяться.

Из этого "сейчас" Мандельштам смотрит на похороны века, как будет смотреть через несколько лет на лестницу Ламарка с ее усецами и кольценогими, с ее постоянным соблазном развоплощения, неразличающей зеленой могилы. Содрогание и приязнь при виде недавнего прошлого (с такими иной раз человек разглядывает обезьяну) — то, что отличает первую мандельштамовскую прозу от ближайших, более простодушных соседей по жанру. Память тут не сентиментальна, а функциональна, она действует как ускоритель. Ее дело — не объяснить автору, откуда он взялся, и уж точно не создать копию младенческой колыбели, чтобы раскачивать ее туда-сюда. Она работает над сепарацией, подготавливает разрыв, без которого невозможно стать собой. Прошлое надо оттолкнуть от себя, как ракета отстреливает ступень, чтобы набрать необходимую скорость. Без этого будущее не начнется.

С этой точки, точки разговора о том, что нужно для того, чтобы будущее сбылось, "Шум времени" ближе к нам, чем его соседи по книжной полке — тем более что он такой один. Возможно, поэтому чувствительность нашего века, легко идущая навстречу любому документу, любой черно-белой фотографии, любой архивной истории, перед этим текстом слегка пробуксовывает. Мы неохотно входим в морщинистую воду нового. Мы зачарованы прошлым — а мандельштамовская повесть учит видеть в нем чередование остывших форм. О том, как это устроено, написал в важной для меня статье Григорий Дашевский — "ни с чем нельзя расстаться окончательно, нет способа этих матерей, эти гроба, могилы или свое прошлое окончательно покинуть <...> Будущее невозможно без непреодолимых границ и окончательных разрывов".

4.

Хотя при свете посмертия может показаться, что расставаться было незачем — все едино. Вот Мандельштам: ершился, свистал скворцом, требовал того и этого, жил налегке, раз за разом отказываясь от наличного во имя неисполненного обещанья. "Действовал, шумел и вертел хвостом", говоря словами Н. Я.,— и что? Прямой и верной платой за новое, за поворот руля оказалась общая судьба и гибель с гурьбой и гуртом, лагерная смерть и лагерная пыль. Вот Цветаева с ее несгибаемой верностью бывшему, великолепным презрением к последним новостям и газетной правде — и мы слишком хорошо знаем, что их спор с Мандельштамом, старинная стычка прошлого с будущим, кончился в буквальном смысле слова ничем: такой же пылью, двумя неизвестными могилами в разных концах многомиллионного кладбища. Никто не переспорил, проиграли все.

В детской двадцатого века ждали великих свершений, больших проектов, мировых масштабов — и дождались, себе на горе. Нового хватило всем: и футурологам, и пассеистам, и тем, кто не имел по этому вопросу никакого мнения. Беда (но, может, и победа) в том, что выбирать никогда не приходится — в будущее идешь, как катятся по наклонной плоскости, просто потому, что пропорции сместились и устоять больше не удается.

Можно думать о пассеистских утопиях последних лет вчуже — так, словно дело ограничивается опереточной Новороссией (ее реальными смертями) или задушевными "песнями о главном" (их нешуточными последствиями). Можно вглядеться пристальней и увидеть в толпе тех, кто тоскует по прошлому, себя — например, меня саму, мою нежность к 1990-м, мои сидения над семейным архивом, мои стыдные и понятные надежды на то, что время опомнится или хотя бы еще потянет резину и не будет пугать нас резкими движениями.

1912 год

Фото: Getty Images / Fine Art Images / Heritage Images

Но настоящее становится прошлым быстрей, чем я успеваю это заметить. Реальность 2013-го дальше, чем 1913-й (и тоже кажется широкой публике идиллической без всякого на то права). Шубы и дома, диваны, на которых сидим, и разговоры, которые разговариваем, уже перешли в разряд уходящей натуры, уже прощаются. Просто пока они делают это очень тихо.

Хочешь не хочешь, надо идти. Не потому, что прошлое, если его предоставить самому себе, выходит из-под черной воды неузнаваемым, разбухшим, утратившим человеческие черты — о том, какие черты у нового, тоже можно лишь догадываться. И даже не потому, что способность начинать заново — чуть ли не единственное неотчуждаемое имущество, что остается у людей в темные времена. Просто, как бы ни пугало новое, держаться за старое больше нельзя, оно распадается в руках, как гнилая ткань. Талисман, на который можно полагаться в сумерках свободы — тот, что Мандельштам назвал шубертовским: "движенье, движенье, движенье". Надо идти дальше, потому что больше некуда.