Индивидуалистическая соборность

Виктор Сачивко: искусство как музейно-пространственное решение

Красноярский художник Виктор Сачивко (род. 1959), один из создателей главного сибирского музея современного искусства, Музейного центра «Площадь Мира», в своем частном, неинституциональном творчестве — картинах, рисунках, скульптурах и инсталляциях — работает над проектом музея мира, мироздания, космоса.

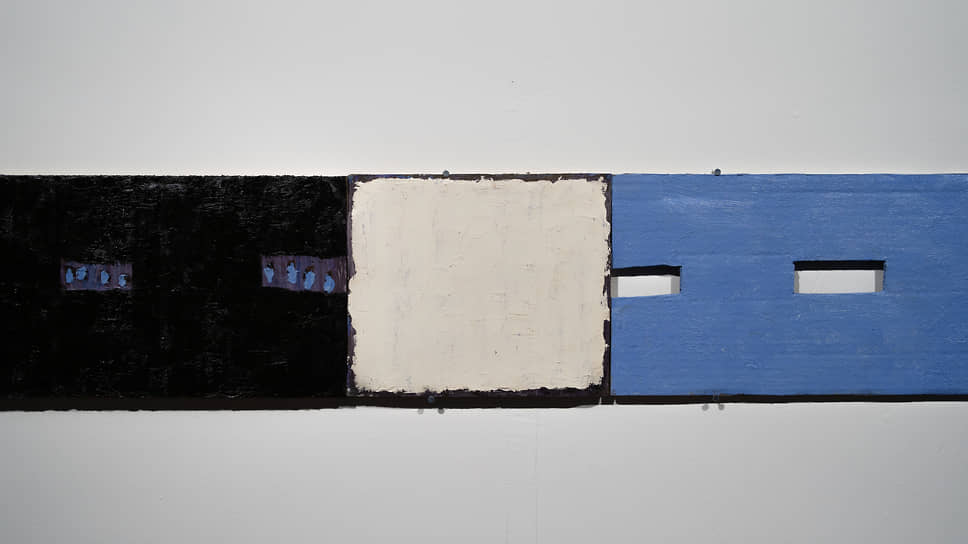

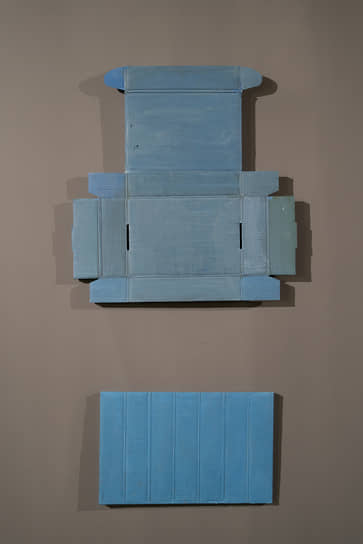

«Повторение», 2024

Фото: Сергей Ковалевский

«Повторение», 2024

Фото: Сергей Ковалевский

Этот текст — часть проекта «Обретение места. 30 лет российского искусства в лицах», в котором Анна Толстова рассказывает о том, как художники разных поколений работали с новой российской действительностью и советским прошлым.

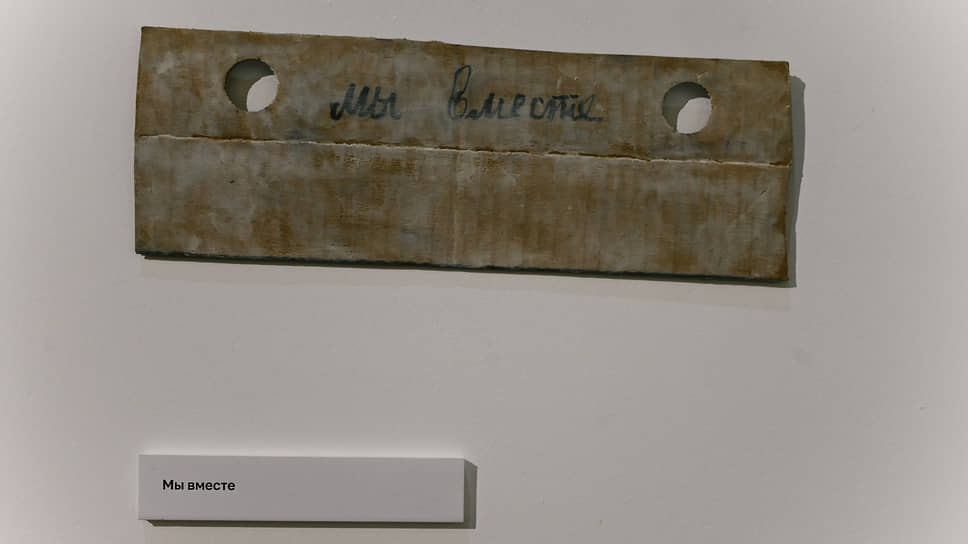

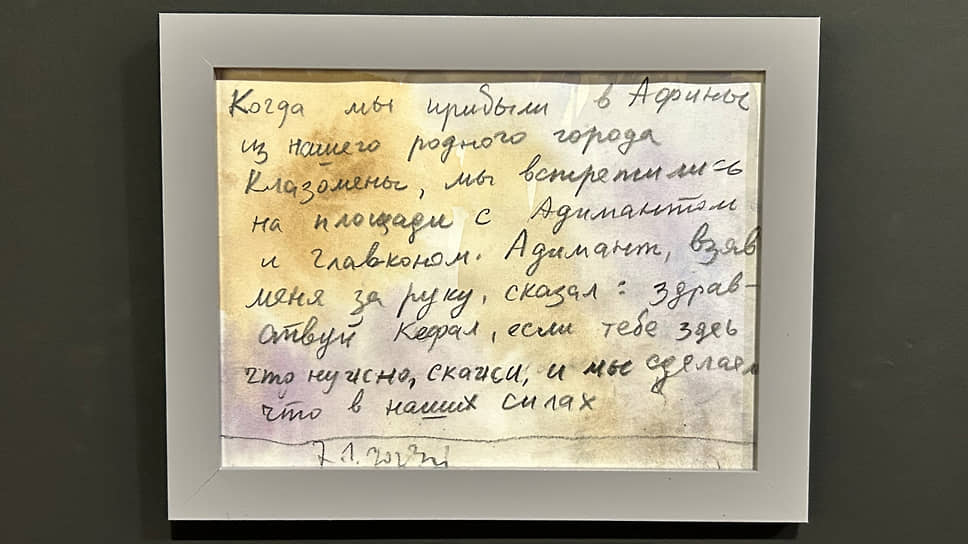

Выражение «край света» можно понимать по-разному. Например, так, что Красноярск — это край света, если смотреть сегодня из Нью-Йорка или, допустим, в начале XVII века из Москвы, пограничье русской ойкумены. Или астрономически, что это — терминатор, граница света и тени на поверхности планеты, если смотреть из космоса. Или философски — как горизонт познания. Рисунок «Край света» сделан в 2023 году, карандашом на листке из самого обыкновенного блокнота с перфорацией: маленькая ящерица застыла на краю света, возле астрономического терминатора, юркая фигурка вся на свету, а глаза, черные пуговки навыкате, с любопытством всматриваются в темную бездну.

Возможно, это аллегорический автопортрет. Несомненно, это шедевр русского космизма, но работ Виктора Сачивко не увидишь на модных выставках про русский космизм. Разве только в 2008 году, когда в Красноярском музейном центре (в 2017 году переименован в Музейный центр «Площадь Мира») отмечали 100-летие падения Тунгусского метеорита, он участвовал в проекте «Тунгусское вещество» — про сибирский космос, пространство катастрофическое и бескрайнее. Сачивко — не ироничный пересмешник авангарда, хотя остроумен и порой саркастичен, и не скучный пересказчик авангардных утопий, даром что последователь Василия Черкыгина (иногда это чувствуется в самом строе его графики) и строитель своего «Собора Воскрешающего Музея» из подручных, зачастую мусорных материалов. Он занят пластическим освоением и созиданием мира, построением собственного космоса, выращиванием архитектуры мироздания — опытной площадкой этого грандиозного проекта и стал Красноярский музейный центр.

Сачивко пришел в искусство через архитектуру — в биографическом и в метафизическом смыслах, через архитектуру как профессию и как опыт пространственного размышления о бытии. Рисовал с детства, часами разглядывал книжки по искусству и журналы «Вокруг света», о карьере художника не помышлял, но под конец школы был отдан родителями в изостудию при районном Доме пионеров. Закончил Красноярскую архитектурную академию, работал архитектором в проектном институте, о карьере художника не помышлял, потому что слова «худсовет» и «выставком» вызывали у него ужас, но занимался живописью все свободное от работы время — до самозабвения, до нервного срыва и тяжелой, затяжной болезни, пришедшейся на самый конец перестройки, когда настало время свободных — в том числе от обязательного членства в союзах и от обвинений в тунеядстве — художников. Ушел из проектного института в независимое издательство, рисовал книжные иллюстрации, преподавал рисунок в альма-матер. Но главное — в 1990-е начался его музейный роман, счастливый и мучительный одновременно, из которого он вышел совершенно другим, преобразившимся художником. Это был роман с последним музеем Ленина в СССР.

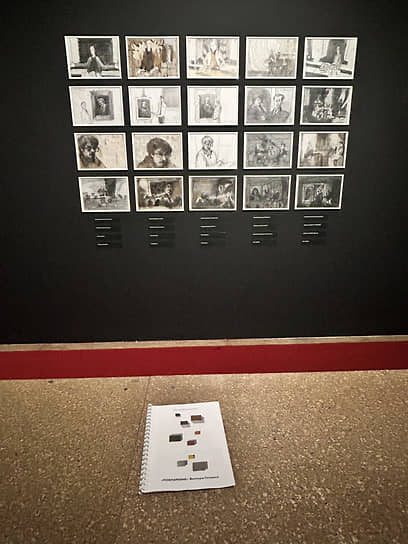

Тринадцатый, последний филиал Центрального музея В.И. Ленина открыли в Красноярске в 1987 году и уже три года спустя не знали, что делать с красногранитной музейной глыбой архитектора Демирханова, застывшей на берегу Енисея этакой нечеловеческой музыкой. Ленинскую экспозицию, где не было ни одной подлинной вещи, разобрали, музей лихорадочно менял названия и концепции, пока в середине 1990-х в Красноярский музейный центр не пришел работать куратором архитектор Сергей Ковалевский — за последующие 20 лет ему и его соратникам, прежде всего Вадиму Марьясову и Виктору Сачивко, удалось произвести тотальную конверсию, постепенно превращая советский идеологический реликт в крупнейший в Сибири музей современного искусства. Даже исторические экспозиции вроде «Дневников войны» о красноярцах, погибших в горячих точках — от Афганистана до Чечни, становились у них мемориалами коллективной травмы в духе Кристиана Болтански. Но основным инструментом конверсии стала Красноярская музейная биеннале — старейшая биеннале современного искусства в России, проходящая с 1995 года.

Виктор Сачивко: «Надо было приручить солнце и закат»

Прямая речь

Фото: Сергей Ковалевский

Фото: Сергей Ковалевский

- Об изобразительном искусстве

Я считаю, что среди всех визуальных искусств самое мощное и перспективное — изобразительное. Не кино, не фотография, а именно искусство, связанное с созданием изображений. Пластическое, пространственное — называйте как хотите. Оно пребывает в каком-то дистрофическом состоянии, потому что абсолютно ангажировано системой — институтом социализации, форматами выставочных проектов, больших и малых, коллективизмом, номенклатурой, маркетингом, и художники в итоге ориентированы на делание карьеры, что их срезает на корню. Но изобразительное творчество — самое перспективное, потому что оно наиболее простое, наиболее древнее, наиболее антропоцентричное или, наоборот, антиантропоцентричное. Станковизм — это самая большая беда, самый неудачный вариант осуществления этого искусства. А самое правильное изобразительное искусство, правильное в кавычках,— это храмовое искусство, искусство Древнего Египта... Пещерное искусство — это просто идеал: какие-то чуваки непонятно с какого барабума рисовали своих звероящеров и тем самым создали феномен интерьера, феномен внутреннего и внешнего пространства, появилась протостена. Создание простых изображений провоцировало мощнейший цивилизационный прорыв. - О пространстве музея

Я работаю с пространством, я по-прежнему остался архитектором. И у меня очень специфичное отношение к музею. Я считаю, что современный музей — это совершенно законченный лепрозорий, абсолютно упадническое архитектурное образование. Никакие мегазападные суперсовременные проекты меня не убеждают. Конечно, какие-то достижения очень сильно впечатляют, Фрэнк Гери, например. Но выразительность пространства такого рода музеев самодостаточная, самоисчерпывающая, и произведения, которые туда внесут, станут какими-то пустяками. Я не хочу оценивать это негативно, но и позитивно оценить не могу. С моей точки зрения, музей — это что-то метаболическое, постоянно растущее, связанное с ландшафтом, одноэтажное, комнатное, интерьерное. В общем, это какое-то храмовое пространство, в котором человек пребывает как бы в растворенном состоянии, бродит, смотрит, как в мавзолее Галлы Плацидии. Функция туристического аттракциона, к которой приспособили музеи, ввергает меня в ужас. В моем представлении музей — это монументальная программа. Если опираться на какие-то исторические аналогии, я бы сказал, что рано умерший Василий Чекрыгин работал в этом направлении, такого же рода интуиция была у Александра Иванова в «Библейских эскизах», когда он дошел до последней стадии своей картинной деятельности и убедился, что станковая картина — это что-то не то, а вот Сикстинская капелла — это то, что надо. - О пространстве выставки

Я иду на поводу у пространства, которое есть, осваиваю его. Если говорить о Красноярском музейном центре, это виртуальное пространство: стены есть, но они виртуальны, а не функциональны — эти пространства я очень хорошо знаю и тактильно, и визуально. Я в эти пространства вхожу и в них проявляю определенный образ, строю этот образ — он возникает в процессе самого органического воплощения проекта, когда картины и пространства делаются одновременно. Этим виртуальным пространствам я с помощью изображений даю органику: все мои изображения — антропные, они все обращены к человеку, к человеческому телу, к человеческой голове, к способности фантазировать, и выстроены по всем классическим принципам — и архитектоническим, и колористическим. Вы на моих выставках просто попадаете в человеческое пространство: это пространство строится на очень большом доверии к человеку, а не на амбиции поразить воображение какой-то диковинной фиговиной. Пространство очищается работами, оно становится совершенно другим — приподнятым, мистериальным, в нем появляется какая-то готика. - Об индивидуальном и коллективном

Монументальное пространство не всегда противоречит принципу станковой картины, в чем я убедился, когда смотрел большую выставку Ван Гога в Музее Крёллер-Мюллер: там его картины и рисунки были развешаны по стенам чуть ли не в три ряда, шпалерами, и после этого аттракциона уже невозможно воспринимать отдельные картины Ван Гога; это была какая-то терапия, отдых для души, находиться там было просто чрезвычайно приятно, но сделать такое в станковой картине обычный ремесленник, ориентированный на очень узкую задачу, не сможет. 99% художников — это ремесленники, которые умеют делать очень хорошо что-то одно, что приходится ко двору. А все большие художники, Ансельм Кифер, Георг Базелиц, Герхард Рихтер, выходят на абсолютно авторский проект, потому что природа изобразительного искусства — не коллективная, не колхозная, периоды общих порывов, когда возникают передвижники или импрессионисты, когда собираются группировки и выносят манифест, недолги, и в итоге все распадается на одиночные существования. - О Красноярске как территории вакансий

Пещеры расписывались десятками тысяч лет — там по стенам реальные палимпсесты, но все-таки первично пещеры были просто пещерами, пока почему-то не появилась вакансия художника — необходимость покрыть рисунками это пространство. Сикстинская капелла Микеланджело и Рафаэлевские станцы не могли осуществиться без папы римского, без католической церкви, без необходимости утвердить и визуализировать Символ веры. Первым делом возникает определенная потребность, производство вакансий. Мне кажется, что в больших городах с большими, исторически сложившимися музеями, таких как Нью-Йорк, Москва, Париж или Берлин, вакансий нет: это места академизированные, насыщенные искусством в такой степени, что творческий потенциал в них минимальный. А провинция голодная, в ней ни черта нет, и вакансия микеланджело и рафаэлей здесь существует. Естественно, не во всякой провинции — нужны такие города, где культурный фундамент есть или зарождается. И Красноярск относится к этой категории городов, а музейный центр — флагман в процессе этого синтеза: этот Музей Ленина перепрофилировался в творческом режиме, он все время себя перестраивал под новые проекты, он был музеем движения, музеем развития, хотя в нем и не строились новые корпуса, и учитывая, что сам по себе местный творческий потенциал — не взрывной, не такой, чтобы музей с ним не справился, в музее все гармонизировалось, и получалось коллективное движение, но коллективное в положительном смысле. - О духовном в искусстве

Я люблю цитировать Вячеслава Иванова: считается, что человек каменного века был больше всего занят проблемой, как добыть средства пропитания, но, судя по пещерам с рисунками, на протяжении десятков тысяч лет главной проблемой человечества была духовная жизнь. Современный человек значительно менее духовен, чем тот, первобытный. Что значит духовная жизнь? Надо было осваивать мир, создавать его в своем воображении, в своем сознании — то, что мы называем миром, надо было создать. Надо было приручить солнце и закат, приручить тех же зверей — не только ради хозяйства.

Формально Сачивко, однокашник Ковалевского по архитектурной академии, пришел работать в Красноярский музейный центр только в 2000 году и возглавил отдел актуальных художественных практик. Но участвовал во всех Красноярских биеннале, начиная с самой первой, и как архитектор и художник способствовал преображению музейного пространства, преображаясь вместе с ним. Вырастал из живописца и графика, делающего первые шаги в сторону инсталляции через ассамбляж (пятичастный живописно-рельефный полиптих «Охота на гиппопотама», 1994–1995), в художника-архитектора, мыслящего концептуально и проектно. Скажем, на V Красноярской биеннале «Вымысел истории», посвященной тому, как формируется исторический нарратив, Сачивко представил «Войну и мир» (2003): все четыре тома толстовской эпопеи, купленные у букиниста, были разобраны постранично и наклеены на планшеты, так что, попав внутрь тотальной текстовой инсталляции, зритель мог воочию и буквально оценить масштаб повествования. Видавшие виды книги, живопись на гофрокартоне с помойки, скульптура из папье-маше — это материально бедное искусство претендовало на то, чтобы созидать миры и пересоздавать вселенные.

Таков, например, проект «Сетумаа: возвращение мечты» (2007), сделанный на VII Красноярской биеннале «Чертеж Сибири» в сотрудничестве с Музеем эстонского общества деревни Хайдак (проект получил Гран-при биеннале и позднее отправился на фестивальные гастроли в Москву и Лилль). Над инсталляцией «Сетумаа» Сачивко, прирожденный педагог, работал вместе с детьми из деревни Хайдак Партизанского района Красноярского края, неофициальной столицы сибирских сету, этноконфессиональной группы эстонцев, переселившихся в Енисейскую губернию в начале XX века. «Сетумаа» действительно напоминает детскую игру вроде немецких железных дорог: опалубка площадью несколько квадратных метров засыпана черноземом, и на этом земельном наделе разворачивается жизнь деревни в миниатюре, где все — церковь, капище, кладбище, избы, амбары, загоны для скота, ели, пруды, тропинки, стада, человеческие фигурки — вылеплено из серебристой фольги. Сету сеют, пашут, пасут коров, ловят рыбу, водят хороводы, устраивают ритуальные бои, а языческий Пеку встречается с Богородицей и Христом — Сетумаа («земля сету» в переводе с эстонского) кажется этаким раем на земле. Материалы инсталляции, земля и фольга, имеют символический смысл: обезземеливание погнало сету в Сибирь, представлявшуюся им землей обетованной, но советская власть, запретившая в Хайдаке и церковь, и капище, и эстонский язык в школе, и эстонские книги в библиотеке,— стерла этот хрупкий мир с лица земли.

Красноярские биеннале, собиравшие международную художественную компанию, были и школой новых языков, и клубом знакомств — Сачивко обрел верного друга и единомышленника в лице экс-митька Александра Флоренского, с которым ему, подозрительно относящемуся к любым формам коллективности в искусстве, хорошо работалось. Так, в 2011 году на IX Красноярской биеннале она выступили кураторским дуэтом с выставкой «Копии с картин известных художников» (номинирована на премию «Инновация»): примитивистские ремейки хрестоматийной живописи и скульптуры сделали, помимо кураторов, Ирина Затуловская, Владимир Шинкарев и Сергей Горшков. Но и самые дружественные альянсы не смогли излечить единоличника Сачивко от нелюбви к «колхозу» групповых выставок. В 2010 году он ушел из музея, чтобы возвращаться в него исключительно как художник — автором гигантских, размером с половину биеннале, персональных выставок.

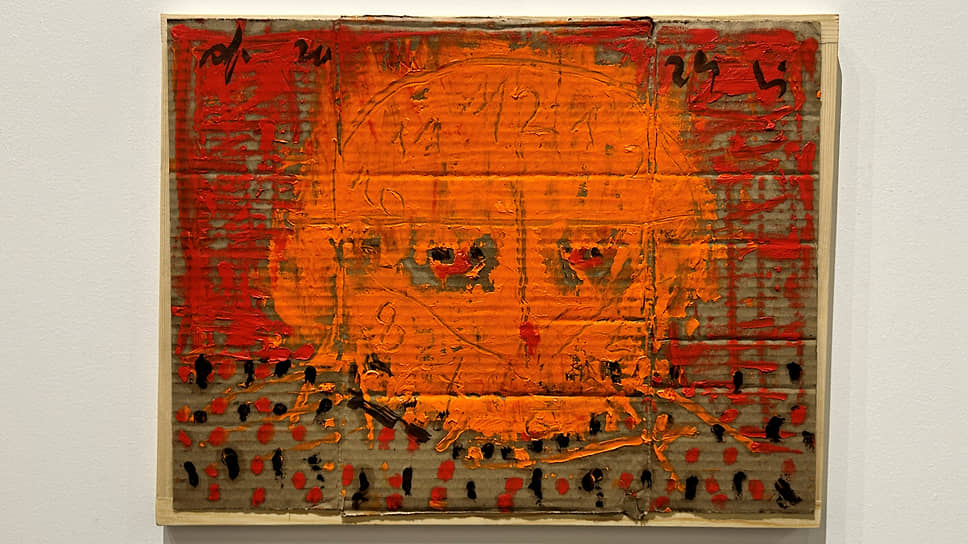

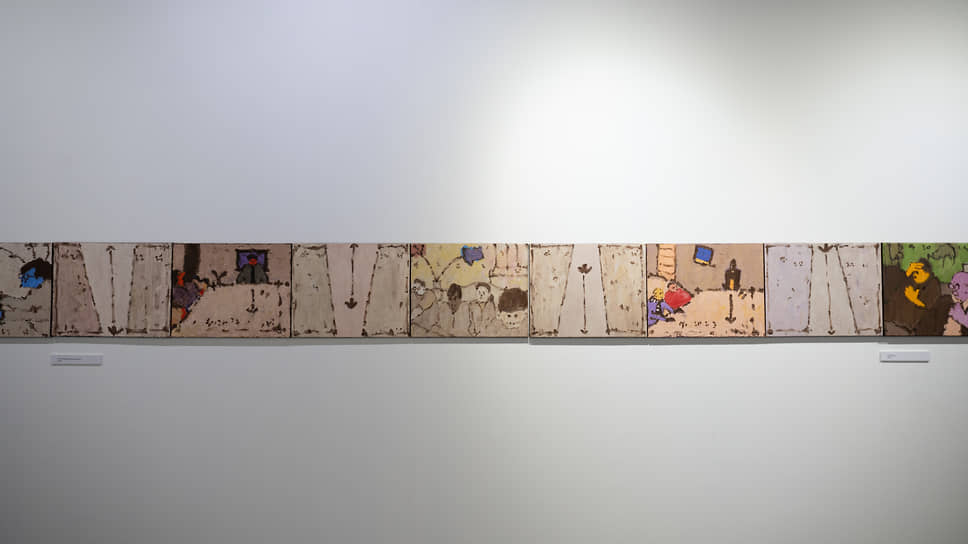

Собственно, уже по ранней живописи и графике, тяготеющей к форме полиптиха или серии, было видно, что художник, работающий в маленькой типовой квартирке на помоечном гофрокартоне и листках из канцелярских блокнотов, мыслит свое искусство прямо как Александр Иванов — «Библейские эскизы», «в особо на то посвященном здании». Потому что занимается производством пространства воображения, фантазии, размышлений о сути вещей, во сне и в бодрствовании, и пространство это, в сущности, бесконечно, как само мироздание. Бесформенная бумажная масса начинает обретать черты лица, пиктограммы наподобие хакасских писаниц складываются в мифы и сказания — чтобы заново научиться рассказывать о мире, нужно стать первобытным человеком, и Сачивко, вжившемуся в миры Мондриана и Малевича, Ван Гога и Базелица, Ларионова и Ротко, Арефьева и Рембрандта, коптов и доколумбовой Америки, удается это возвращение в палеолит. Рожицы-смайлики, черные и белые, угрюмые и лыбящиеся, намалеванные на картонных обрывках, крепко держат одну небольшую стену, но могут рассыпаться по огромному куполу, словно звезды. Куполу храма или своду пещеры: идеальное выставочное пространство, по Сачивко, сакрально и мистично, но не статично, а подвижно, органично и готово разрастаться, как церковь в катакомбах или как пещерная система. Идеала достичь невозможно, но безумные интерьеры бывшего ленинского музея, метаболические и трансформируемые, стали для художника-архитектора, изучившего за годы музейной работы этот лабиринт вдоль и поперек, «особо на то посвященным зданием».

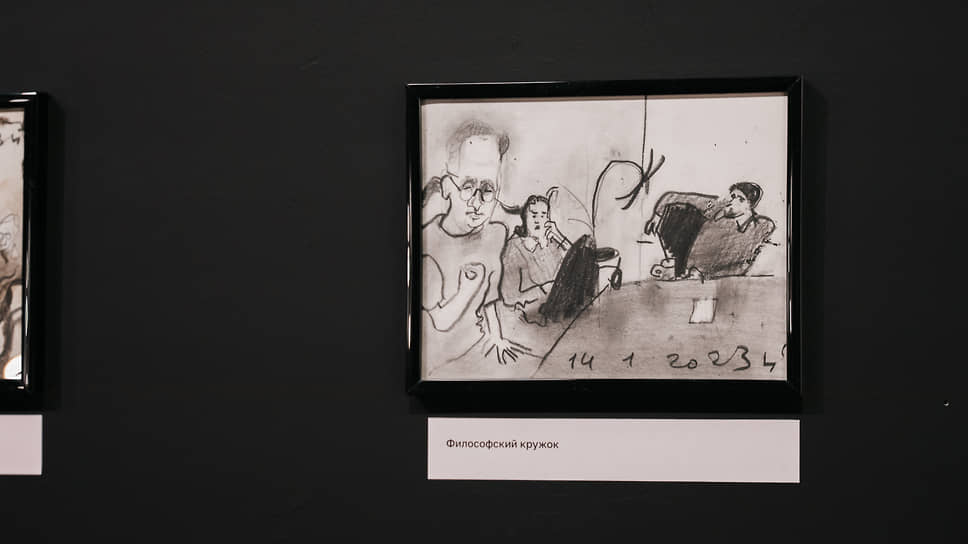

Оказалось, что за год работы Сачивко может заполнить огромный музей целиком — только дай ему волю, и архитектоническая живопись расползется фризами, сетками и как будто бы хаотическими россыпями по всем этажам. Может заполнить русской классической литературой, переведенной в живописную сюиту из трехсот картин («Романы», 2012). Или музыкой романтизма и модернизма, транспонированной в четыре сотни холстов («К лучшему», 2016): живописец-меломан утверждал, что это — синестетическая живопись с натуры общей продолжительностью звучания около 60 часов. Но, пожалуй, самыми грандиозными стали выставки последних трех лет: «Картины» (2022), «На ночь глядя» (2023) и «Повторение» (2024). Три тотальных музейно-храмовых проекта отчасти объясняют, как устроена пещера сознания современного первобытного художника-космиста, подключившегося к ноосфере через телевидение и интернет и транслирующего свои впечатления и озарения в ежедневном режиме. Медиаархеологи будущего, производя раскопки в дневниковой графике, живописи и скульптуре Сачивко 2020-х годов, сделают массу удивительных открытий — «Сыр и черви» Карло Гинзбурга, восстанавливающего картину мира одного фриульского мельника эпохи маньеризма, будут им в помощь.

Кастанеда и Ницше, Симеон Тен Хольт и «Новости культуры», снимки из семейного архива и ежедневная чашка кофе — универсум складывается из случайных и разнородных фрагментов. Вот художник поймал какой-то философский стрим — и нарисовалась целая сюита с дискуссиями ученых мужей; вот прошла ретроспектива Эйзенштейна — и пошло-поехало историческое фантазирование; вот он слушал аудиокнигу «Братья Карамазовы» — и возникла карамазовская серия с кульминацией в виде «Высветления чертей». Черти, бесы, демоны, духи, казни, повешенные, черепа, «десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час» — апокалиптическая тема, ставшая центральной в проекте «6, 60 и 600 причин дописать Человеческую картину» (2019), с каждым годом звучит у Сачивко все громче. Временами как траурный марш, временами как юмореска — ведь кому, как не космисту, в изумлении застывшему то ли на краю света, то ли на пороге конца света, знать, что космос не живет без хаоса, но верно и обратное.

Шедевр

«Воздух над нами весел»

Гофрокартон, масло. 2006

Фото: Музейный центр «Площадь Мира»

Фото: Музейный центр «Площадь Мира»

«Воздух над нами весел и в мерности здрав и человеческому житию потребен, ни добре горяч, ни студен... Земля хлебородна, овощна и скотна, опричь меду и винограду ни в чем скудно. Паче всех частей света исполнена пространством и драгими зверми безценны... Рек великих и средних заток и озер неизчетно, рыб изобилно множество и ловитвено; руд злата и сребра и меди, олова и свинцу, булату стали, красного железа, и укладу, и простова, и всяких красок на шелки, и камней цветных много, и от иноземцев скрыто...» — писал в «Уподоблении Сибирския страны» (1697/1698) сын боярский Семен Ульянович Ремезов, картограф, географ, этнограф, историк, архитектор и первый сибирский патриот. Виктор Сачивко отвечает на ремезовскую «похвалу Сибири» картиной-руиной: не пейзажем руин, а руинированным объектом, ободранная гофрокартонная поверхность которого едва позволяет рассмотреть гризайльное изображение. Нежная гризайль писана по фотографии 1910 года, запечатлевшей крестный ход на Караульной горе возле часовни Параскевы Пятницы,— любой, кто держал в руках десятирублевую купюру, узнает эту достославную красноярскую достопримечательность. На Караульной горе (она же Кум-Тигей, священное место татар-качинцев) обитает красноярский genius loci, шальной и рисковый дух: отсюда в августе 1887 года петербургские астрономы наблюдали полное солнечное затмение — в народе говорили, что потом начнется землетрясение и конец света, уцелеет только гора, и Василий Суриков, писавший с Караульной виды города в дни затмения, передал это апокалиптическое настроение. Соединяя слова Ремезова, поборника петровских реформ, предвкушавшего грядущее процветание Сибири, с ностальгическим образом Belle Epoque, не подозревающей о грядущих войнах и революции, Сачивко, словно беньяминовский ангел истории, вглядывается в прошлое, полное надежд, из не оправдавшего их будущего. Взгляд его печален: гофрокартонное arte povera свидетельствует о том, что земля, исполненная пространства, все никак не исполнится своей «полноты времени».

Подписывайтесь на канал Weekend в Telegram