Об образе разных десятилетий ХХ века в Национальном корпусе русского языка (обширный и сбалансированный электронный архив, содержащий русскоязычные тексты с 600 млн слов с древних времен до 2014 года) «Огонек» поговорил с Анастасией Бонч-Осмоловской, академическим руководителем образовательной программы «Компьютерная лингвистика» НИУ ВШЭ.

Выбор первой иномарки как обряд инициации

Фото: Александр Спицын, Коммерсантъ

Выбор первой иномарки как обряд инициации

Фото: Александр Спицын, Коммерсантъ

— Конструкция вида «тучные двухтысячные» или «сороковые роковые», то есть название десятилетия с его определением, кажется, присутствовала в языке всегда. А вы утверждаете, что это относительно недавнее изобретение?

Что такое Национальный корпус русского языка

— С одной стороны, мы еще у Аполлона Григорьева в тексте 1845 года находим выражение «блаженные тридцатые годы», относящееся, разумеется, к XIX веку. То есть конструкция действительно была, но встречалась нечасто. Заметное распространение в языке определения десятилетий (уже без уточняющего слова «годы») получили в новейшее время: 18 процентов всего их массива приходится на тексты, произведенные в 1990-х годах, а 66 процентов — на тексты, произведенные с 2000 по 2014 год. Можно сказать, что, забравшись на вершину ХХI века, мы пытаемся осмыслить историю предшествующего столетия, того, как мы прожили весь ХХ век. И это находит отражение в средствах языка.

— Разные годы поминаются в языке по-разному?

Анастасия Бонч-Осмоловская, лингвист

— То, что я исследовала, можно было бы назвать наивной хронологией. Например, были лингвистические исследования, посвященные наивной геометрии — тому, как в языке закрепляются геометрические свойства предметов, как они трактуются, какие предметы имеют длину или ширину. Выводы этих исследований, конечно, показывают большое отличие наивной геометрии от научной. Мне же было интересно узнать, как устроена наша коллективная память о ХХ веке, если изучать ее через «наивное» восприятие десятилетий, отраженное в языке. Скажем, иногда названия десятилетий употребляются с прилагательным «далекие». Казалось бы, что тут может быть интересного: чем дальше от нас эпоха, тем более далекой она должна выступать в языке. Но на практике иначе. Слово «далекие» часто употребляется в отношении восьмидесятых и гораздо реже — в отношении тридцатых или сороковых. То есть тридцатые к нам «ближе», чем восьмидесятые, если следовать наивной хронологии. Причина — в остроте переживаемых событий: террор и война до сих пор потрясают общественную память, а восьмидесятые просто «утонули» в девяностых.

Поверженный идол и племя молодое незнакомое. Сейчас им по 30. Интересно, что они вспоминают?

Фото: AP

Поверженный идол и племя молодое незнакомое. Сейчас им по 30. Интересно, что они вспоминают?

Фото: AP

Отдельно стоит заметить, что в ландшафте коллективной памяти (термин израильского социолога Зерубавеля) встречаются свои «вершины» и «долины», иными словами, десятилетия, которые запомнились очень ярко и часто встречаются с определениями, и почти невидимые годы. Среди «долин» у нас — пятидесятые и восьмидесятые. Рискну предположить, что они пали жертвой более ярких соседей. Ранние пятидесятые, до смерти Сталина,— это как будто еще сороковые; поздние пятидесятые — это уже как бы оттепель шестидесятых. Восьмидесятые также делятся пополам, первая половина продолжает застой семидесятых, а вторая примыкает к «лихим» девяностым. Кстати, эпитеты «поздние» и «ранние» тоже очень интересны и распределены по десятилетиям неравномерно. Например, встречаются ранние тридцатые, потому что говорящему важно указать на период, когда тридцатые уже наступили, а Большой террор еще нет, но не встречаются ранние сороковые. Ведь это время войны и для указания на него не нужно никаких специальных уточнений. Интересно, что в Национальном корпусе русского языка мы все-таки находим одно такое употребление ранних сороковых, но в очень оригинальном контексте — у Аксенова в «Острове Крым». Автор как бы конструирует коллективную память об альтернативной истории, в которой не случилось Великой Отечественной, а значит, случились ранние сороковые.

— Можно ли оценить, какие десятилетия нам нравятся, а какие нет?

— «Антирейтинг» всех десятилетий, за исключением двух — пятидесятых и шестидесятых, превышает их позитивную оценку. То есть, следуя наивной хронологии, приходится признать, что большую часть ХХ века мы прожили с тяжелым чувством по той или иной причине.

А уникальное во всех отношениях десятилетие, которое окрашено в светлые тона,— это шестидесятые с примыкающими к ним, как уже было сказано, поздними пятидесятыми. Вообще, шестидесятые — это некоторое идеальное десятилетие. Оно уникально, во-первых, своим расположением на стреле времени наивной хронологии: ровно настолько далеко и настолько близко, насколько должно быть, если руководствоваться обычным течением времени. Если сороковые к нам ближе, а восьмидесятые дальше, чем следовало бы, то шестидесятые — это время нашего пересечения с реальностью, отдаленность этого времени идеально сочетается с его значимостью. Во-вторых, оно семантически не уживается с негативными определениями. Здесь можно провести хороший тест на коллективную память. Представьте сейчас, что я говорю: «В проклятые шестидесятые»,— что вы подумаете о собеседнике? Наверное, решите, что я пережила в эту пору какую-то личную драму, но моментального схватывания, какую, не произойдет. А если я скажу «звонкие шестидесятые», вы, вероятно, ничуть не удивитесь. Таким образом, оценка десятилетия становится очевидной.

Первые ночные клубы и ночные бабочки в сушках и баранках. Веселые 90-е!

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Первые ночные клубы и ночные бабочки в сушках и баранках. Веселые 90-е!

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

— Вероятно, это выходит за рамки вашего исследования, но можно предположить, почему шестидесятые такие светлые?

— Я бы ответила, опираясь опять-таки на свой материал. Среди определений, которыми награждают шестидесятые, есть один вид уникальных, отсылающих к определенному кругу, месту: «московские шестидесятые», «ленинградские шестидесятые». Чтобы понять, о чем они, нужно оценить обычный смысл эпитетов. В большинстве определений десятилетий, которые можно встретить в языке, видна травма взаимоотношений человека и общества. Эта травма может порождать эмоциональную вовлеченность говорящего: вот, мол, это были «страшные годы», когда мы все, всей страной переживали нечто и было очень плохо и тяжело, а может, наоборот, вызывать эмоциональную дистанцированность: мол, это было «подлое время», когда какие-то люди вели себя так ужасно, что мне это было очень тяжело выносить. В обоих случаях человек оказывается в сложных отношениях со средой, один на один с ней. И только шестидесятые отсылают к какому-то своему кругу, к небольшим и уютным группам.

Очевидно, что кружки существовали не только в шестидесятые и кухонные разговоры длились дальше, но в наивной хронологии именно шестидесятые — это такое личное, кружковое время, когда ты не один и у тебя есть единомышленники. При этом единомышленники — это не вся страна, а именно своя группа друзей, то есть ощущение тотальности здесь отсутствует. Строго говоря, «московские шестидесятые» было бы бессмысленным понятием, если бы не было рядом других, не московских, а, скажем, «ленинградских шестидесятых». Более того, даже прилагательное «советские» тут начинает работать парадоксальным образом — тоже разрушает тотальность. «Советские шестидесятые» имеют значение, поскольку есть «американские шестидесятые» и другие параллельные «шестидесятые». Возникает представление о возможности несоветской истории. Это десятилетие, таким образом, осталось в памяти как «выигранное обществом», время социальных связей и возможностей.

— Не менее уникальными, чем шестидесятые, только в другом смысле, в вашем исследовании предстают девяностые. Как они стали «лихими»?

— Девяностые, конечно, тоже рассматриваются как сильное национальное потрясение. Разнообразие характеризующих их определений было крайне велико вплоть до середины двухтысячных, а вернее, даже до начала 2010-х годов, когда окончательно утвердился штамп про «лихие годы». Пестрота ряда ранних эпитетов очень увлекательная и указывает на то, что мы еще какое-то время искали образ того, как обращаться к девяностым, как их вспоминать: как время, когда всей стране было тяжело (эмоциональное вовлечение), как время молодости и личных возможностей (сказочные, славные, веселые) или как время разбойников, от которых мы стараемся эмоционально дистанцироваться.

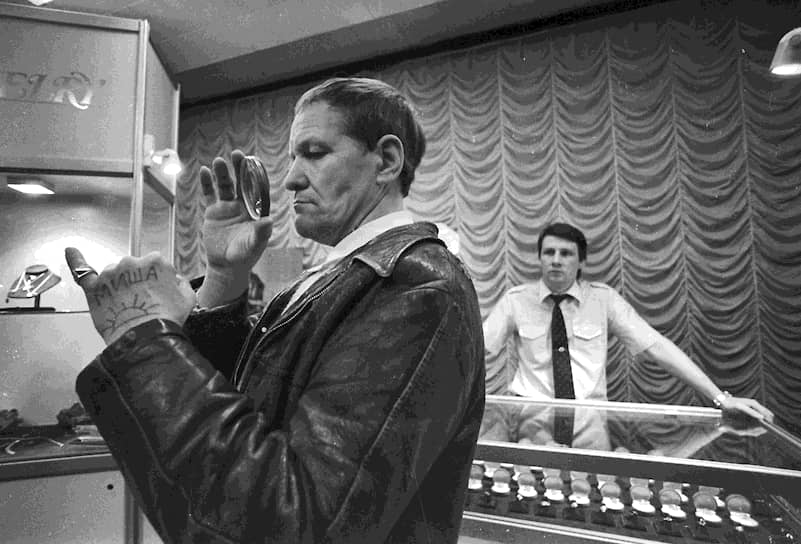

Время голды. Новые покупатели в интуристовском ювелирном

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Время голды. Новые покупатели в интуристовском ювелирном

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Выиграл в результате последний вариант, но все же в мягкой форме: время лихих людей — это не время убийц и бандитов. Лихость отсылает к сложному букету национальных качеств, среди которых есть и некие представления об удали и прочем не полностью негативном. Однако все же такой выбор определения усложнил непосредственное восприятие девяностых: если это лихое время и оно тебе почему-то нравится, может, ты сам лихой? А это уже как-то неудобно. В результате память о том времени оказалась в плену газетного штампа (большинство случаев употребления конструкции «лихие девяностые» родом из СМИ).

— А кем был осуществлен этот выбор определения? И менялось ли значение «лихих девяностых» на протяжении истории его существования?

— Моих данных недостаточно для того, чтобы сказать, имеем ли мы дело с манипуляцией и какой-то инфокампанией, приведшей к распространению определения «лихие», вытеснившей все прочие характеристики девяностых. Единственно, можно заметить, что в момент своего появления этот конструкт служил как антитеза «сытым, консервативным, тучным» двухтысячным, а потом зажил самостоятельной жизнью. Что касается динамики его значений, то выражение «лихие девяностые» все больше воспринимается как штамп, не имеющий той эмоционально негативной окраски, которая была заложена в него изначально. Мне встречались обороты вроде «в лихие девяностые я сидел в архивах и разбирал свои записи».

Время, когда все интересное «показывали» на улице

Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ

Время, когда все интересное «показывали» на улице

Фото: Эдди Опп, Коммерсантъ

Очевидно, что ранняя семантика стерта, девяностые уже не пугают нас так, как в двухтысячные. Но все же это время остается под властью штампа. Даже если вы захотите сказать о нем нечто хорошее, вам придется продираться сквозь паутину очевидных значений, строя фразы наподобие этой: «Как теперь говорят, в "лихие" девяностые, я жил прекрасно». И это интересная ситуация: мы имеем дело с десятилетием, воображение о котором заблокировано в наивной хронологии однажды подвернувшимся эпитетом. Если «блок» потеряет свою силу, десятилетие еще может быть переосмыслено и получить какой-то свой, неожиданный смысл из перспективы «ковидных двадцатых».