Забытье определяет сознание

Андрей Архангельский выдержал три с половиной часа «Родины» в Центре имени Мейерхольда

В московском театральном центре им. Мейерхольда премьера: спектакль «Родина» Андрея Стадникова. Обозреватель «Огонька» три с половиной часа слушал речи творцов Октябрьской революции, пытаясь найти в этом хотя бы какой-то смысл

«При покупке билетов обратите внимание на нестандартную схему зала. Зрительские кресла расположены в форме пирамиды»,— предупреждает программка. «У вас хорошие места»,— с улыбкой сообщают на входе. Критик внутренне содрогается от этих слов; «хорошие места» с точки зрения критика — те, с которых можно сбежать в случае чего, никого не потревожив; а на языке театра — это те места, с которых, как показывает опыт, уйти очень трудно. Находясь в любой из точек этой пирамиды, ты оказываешься заперт и уже не можешь уйти со спектакля кроме как через сцену, поскольку она везде — по периметру пирамиды.

Конечно же режиссер Андрей Стадников в том числе имел целью и это — совершить символическое насилие над зрителем, и единственное, что его извиняет,— сделал он это с целью художественного воздействия.

Андрей Стадников — драматург и режиссер, в резюме которого экспериментальные проекты Мастерской Дмитрия Брусникина, в театре «Практика», Театре им. А.С. Пушкина, Театре на Таганке, педагогическая деятельность в Школе-студии МХАТ. О Стадникове говорят, что он — «дикий». Слово «дикость» стоит понимать не в прямом смысле, нет. Манеру, в которой творит Стадников, можно назвать интеллектуальным террором, искусством насилия над мозгом. Творец в известном смысле изувер, но таков его метод, который уже выходит за рамки театрального искусства, вторгаясь в область психологических экспериментов. Возможно, он и сам хорошенько не понимал, какой цели собирался достичь в этом спектакле, то есть он нырял в неизвестное вместе с героями и зрителями. Но тем интереснее размышлять над итогом.

Единственная объективная величина, с которой работает Стадников,— чужие тексты, произнесенные давно или совсем давно, от коротких реплик до получасовых выступлений. В первом отделении автор поступает как заправский лингвист — сталкивает между собой совершенно разные речи, например, недавние — стенограмма заседания Российского футбольного союза 2014 года или телефонный разговор бывшего мэра Бердска Ильи Потапова и бизнесмена Виктора Голубева (материалы следственного отдела Бердска). И тут же, вдогонку,— фрагменты из «Истории Пугачевского бунта» Пушкина, «Овода» Э.Л. Войнич, фильма «Матрица» (1999). Затем все завершается тридцатиминутной пластической композицией с участием 50 актрис сразу.

Многочисленные девушки подчиняются сюжету передвижений, который довольно прост: он символически описывает разные стадии, через которые прошло российское общество за 100 лет.

Вначале собрались, сбились из отдельных ручейков в массы, построились в колонны; затем падали по одному наземь (самая большая степень свободы, замечаешь ты про себя, у тех, кто уже пал на поле боя; они могут позволить себе лежать по стойке вольно, в любой позе). Затем поднявшиеся, выжившие, выстраиваются змейкой — конечно, это вечная очередь за продуктами, с передачами, за билетами, днем и ночью. Наконец, очередь превращается потихоньку в подиум, в занятие по аэробике, в фитнес-клуб: руки верх, в стороны, вниз... Побежали — уже не по принуждению, не в атаку, а за здоровьем!

Пластическое и лингвистическое имеют тут одну цель — своим однообразием, монотонностью, непритязательностью, надоедающим повторяющимся ритмом довести зрителей до полного забытья; чтобы люди и слова на сцене превратились в «музыкальную душегубку» (цитата из знаменитой речи Жданова, обыгранная в «Антиформалистическом райке» Шостаковича). Забыть о смысле, впасть в транс — от марширующих колонн, от длящихся слов в предложениях. Это в подлинном смысле интеллектуальная провокация, антитеза голым, подчеркнуто живым телам из «Машины Мюллер» в «Гоголь-центре»; тут тела запакованы, запаяны в черное, в кожаное, перетянуты ремнями накрест. Привет также механическому театру Мейерхольда.

Это не люди, понятно, но что они означают? Можно сказать, что маршируют на сцене те самые слова, а точнее, способы мышления. Детский психолог Мелани Кляйн считала, что в детстве в мозгу у нас образуются борозды, по которым мышление всю жизнь затем и «ходит», по привычным маршрутам. Когда, например, мэр Бердска запинается и вставляет для смазки матерные слова — это просто одни колонны мыслей случайно наскакивают на другие, идут вразнос.

Далее Стадников делает то, что уже практиковалось в русском документальном театре в последние 25, а то и больше лет. Он берет реальные речи вождей революции и разыгрывает их на сцене. Но раньше они брались, допустим, в каком-то фрагментарном виде, с целью выжать из них смысл, с тем чтобы зритель мог сделать для себя какие-то выводы, или чтобы реконструировать запах эпохи. Теперь Стадников делает это с противоположной целью — для того, чтобы лишить эти речи смысла, разложить их обратно на молекулы, на атомы, чтобы обнаружить сам ритм, мелодику, музыку, как говорится, революции. С помощью повторения одних и тех же слов шаман способен ввести людей в транс, но чтобы превратить осмысленные речи в нечто подобное, приходится приложить некоторые усилия.

Интересно наблюдать за тем, как это действует на людей, в том числе и подготовленных.

Критики в зале сопротивляются до конца, продолжая искать какой-то смысл, под конец они, уже не стесняясь, громко высказывали протест: «Зачем это нужно?», а стенограммы все звучат и звучат, колонны все ходят и ходят туда-сюда. Вскоре это начинает казаться бесконечным, невыносимым. Например, полностью звучит стенограмма последнего выступления Дзержинского в 1926 году на посту председателя Всероссийского совета народного хозяйства — вечером того же дня он умер. Актриса, стоя на вершине пирамиды, читает ее вслух полностью, наизусть, от начала и до конца, минут 20 или 30. Чтобы читатель мог почувствовать то же, что и зритель спектакля, стоит привести ее фрагмент. Итак, 20 июля 1926 года на пленуме ЦК и ЦКК Дзержинский защищает простого мужика и предостерегает от подтасовок фактов о чрезмерных доходах крестьян:

«...Какова же таблица, на которую ссылается товарищ Пятаков? В прошлом году по семи товарам — текстильной, металлической, нефтяной, сахарной, соляной, химической и табачной отраслям промышленности — частникам было продано в среднем 46 процентов из всего того количества, которое было продано в розницу. Эти 46 процентов, товарищ Пятаков, к вашему сведению, составляли не 2 ваших фантастических миллиарда, а всего 940 тысяч рублей. Из общей товарной массы, идущей в розницу, в 2 миллиарда частник продал на 940 тысяч рублей.

Пятаков с места: "Я вовсе говорил не об этом".

Дзержинский: "Вы говорили об этих 46 процентах и 11 процентах распределения в плановом порядке".

Пятаков: "Я говорил о других данных. А не об этих".

Дзержинский: "Нет. Именно об этих данных. Извольте мне представить те другие данные, если вы говорили о других. Вы говорили, что в плановом порядке вы снабжаете 11 процентов, а частник имеет всего 46 процентов. Теперь об оптовых ценах. И здесь то же невежество и незнание; оптовые цены снижены нами не на 37 процентов, как утверждает Пятаков, а на 27 процентов. Какова же была накидка на оптовые цены? Накидки по этим изделиям были совершенно иные, а не те, о которых говорит товарищ Пятаков. Ибо накидка в 62 процента относится не к прошлому году, а только к самому последнему времени — она относится к тому времени, когда мы частника из-за недостаточности товара зажали в бараний рог, когда он должен переплачивать, когда он должен нанимать безработных. Ставить их в хвосты, оплачивать их, когда он должен был окупать всю бесхозяйственность в наших торговых организациях. Я назову вам индексы, которые были в прошлом году по частной торговле на предметы первой необходимости. На 1 октября 1923 года, когда наши оптовые цены были очень высоки, накидка в частной торговле была всего 8 процентов. На 1 октября 1924 года она составляла уже 40 процентов в частной торговле. На 1 октября 1925 года — 51 процент. Где же эти 62 процента? Затем идет по порядку по месяцам: 54 процента, 58, 56, 56, 57, 62..."»

И так бесконечно, слово в слово. И дальше нечто похожее — из Радека, Иоффе, Менжинского, Бухарина и других. А еще сцены из пьесы Фолькера Брауна «Смерть Ленина» и фрагменты автобиографии Троцкого. Когда все это звучит в течение трех примерно часов, зрители в зале вполне гарантированно начинают сходить с ума. Двое несчастных в первом ряду упали бессильно головами вниз и спали; кто-то смотрел в телефон, кто-то ерзал, кто-то пытался размяться, делать зарядку. Никого это, впрочем, не смущало — выдержать напор цитат обычному человеку не под силу, а выйти из зала никто, кроме одной пары, отчего-то не осмелился. Зритель переживал происходящее в соответствии с концепцией американского врача Элизабет Кюблер-Росс «пять стадий принятия неизбежного»: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие.

И если на середине спектакля человек в зале переставал искать смысл, то к концу ощущал в полной мере структуру, сущность государства и той самой родины.

В типовых советских речах времен внутрипартийных дискуссий есть неподражаемая экспрессия, и смысл, наверное, есть, но сегодня они, изъятые из времени, положенные на кушетку, звучат как произведения Владимира Сорокина. Все вроде бы логично и в то же время совершенно абсурдно; это как если бы человек молился священному огню, сидя перед газовой конфоркой. И тут ты вспоминаешь марширующих девушек из первого акта, которые передают саму механику этого огромного лингвистического и умственного расстройства. Которое имеет внутреннюю логику, какие-то законы, но выглядит все равно бессмыслицей. Непонятно, зачем такие жертвы, ради чего столько слов. Ощущение бессмыслицы усиливает тот факт, что все участвующие в этом шагании и говорении делают это со всей возможной серьезностью и, можно сказать, даже верой в происходящее. И падают тоже с верой. Согласно плану.

План!.. Все должно быть подчинено плану. Человек тоже должен двигаться согласно плану. Миллионы людей. План становится важнее человека, важнее логики и здравого смысла. Эти марширующие колонны — перевод на язык тела плановой экономики. Единственный ее смысл — в том, чтобы поддерживать собственное существование. Чтобы этот все более бесчеловечный механизм работал бесперебойно. В итоге все эти «проценты» постепенно становятся важнее людей, и это, вероятно, стали понимать примерно к 1926 году вожди революции — революция превратилась в механизм, пожирающий самого себя. Пытаться остановить этот процесс с помощью слов — все равно что заклинать работающий пресс, и чем дальше, тем больше эта машина вовлекает людей в свой адский хоровод.

Спектакль Стадникова — попытка радикального проникновения в «тело революции». У нас эта тема отдана сегодня на откуп массовому искусству, все превращено в балаган. А тут автор хочет подойти к истории скрупулезно, буквально, с документами, примерно как Леонид Максименков в «Огоньке», в постоянной рубрике «История», когда язык документа говорит сам за себя, режиссер тут тоже, можно сказать, детально разбирается с механикой революции, с ее энергией.

Этот механизм постепенно заглатывает и самих вождей революции, и не репрессии, не их личная смерть была, вероятно, для них главным потрясением, а то, что, желая создать первое в мире государство ради человека, они создали бездушную машину.

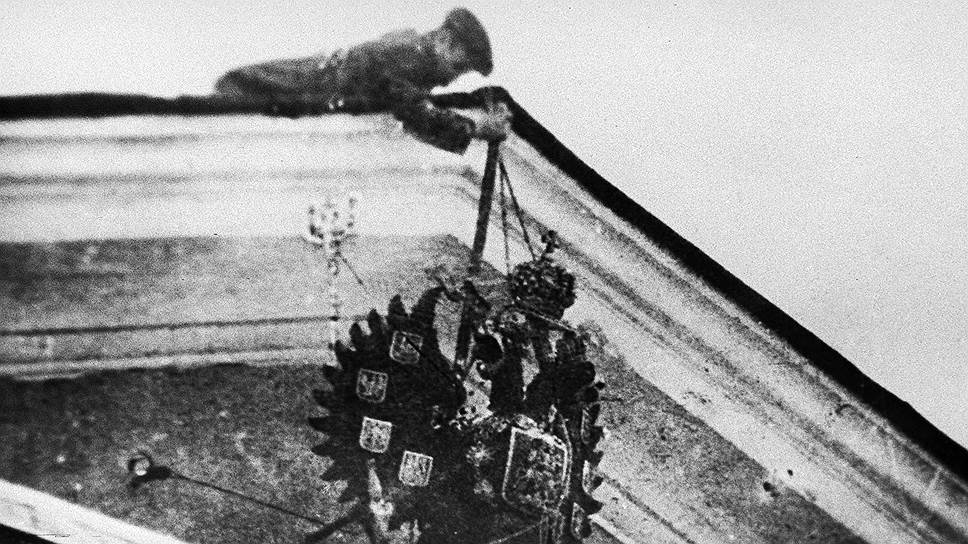

Есть у этой истории и второй план. Опять-таки это время внутрипартийных дискуссий, известных как борьба с левым (троцкисты) и правым (бухаринцы) уклонами в партии. Несмотря на весь абсурд, не будем забывать, что Троцкий, Каменев, Зиновьев, Сталин и другие тут еще спорят (в спектакле, впрочем, Сталин в основном посматривает сверху и отмалчивается, выжидает). Споря о сущности советской власти, вожди на самом деле решают всего один вопрос: сохранится ли право на полемику, на другое мнение. Если бы полемика сохранилась, даже в рамках одной партии, если бы боги продолжали спорить по каким-то насущным вопросам,— одно это уже превратило бы советскую власть в нечто более человечное. Однако конечная цель Сталина была именно в том, чтобы убить другое мнение, и это всплывает в его коротких репликах, в разговорах. В конце спектакля остается только он один, а все мысли ходят по единственному маршруту. И, взойдя на вершину пирамиды, он произносит известную речь 24 мая 1945 года — «За русский народ»...

Сталина в спектакле играют два актера — они произносят эту речь дважды. Существуют два основных варианта записи тоста «За русский народ», один по стенограмме, другой по газетному отчету, они несколько отличаются друг от друга. Но суть дублирования в спектакле в другом: Сталину больше не с кем говорить, у него нет оппонентов, только с собственным отражением, с самим собой. Затем актеры — все 50 человек — встают и устраивают в соответствии со стенограммой «бурные нескончаемые аплодисменты».

Они звучат уже на четвертом часу спектакля, и для изможденного зрителя сигнализируют о главном: пришел конец душному нагромождению слов. Сигнал принят: и вот уже люди в зале под аплодисменты актеров начинают сбегать с пирамиды — один, два, затем стайкой. Актеры продолжают хлопать — как выяснилось, до последнего зрителя. Это тоже эффект перевернутой логики — здесь не от зрителя ждут аплодисментов, а, напротив, аплодируют ему — за то, что он это выдержал. За терпение, как сказано в речи Сталина.

Тут масса смыслов. По идее, здесь и ответ на вопрос, почему люди не сопротивлялись, почему терпели; Стадников — провокатор еще и потому, что естественной, нормальной человеческой реакцией тут было бы сбежать со спектакля еще где-то в середине, но зритель продолжал сидеть. Как же — неловко, вокруг люди, а наверху — Сталин, даже два.

Это парадоксальное произведение можно оценить только вопреки ему самому: чем оно тягостнее, тем понятнее — что-то проникает в тебя без удовольствия, но через страдание.

Это «что-то» создает большую глубину понимания, проникновения, чем массовый продукт на эту тему. И нельзя не признать, что именно такой способ интерпретации революции кажется сегодня наиболее действенным; вот уж действительно — «пропустить через себя». Это подлинное препарирование и разложение на атомы самой сути всего советского проекта, что вообще-то следовало бы в этом году сделать, воспользовавшись круглой датой, в масштабе всей страны. Но удалось в итоге только в камерном, замкнутом театральном пространстве, искусственно загнанном в пирамиду.