«Весь город был наш снизу доверху»

Михаил Трофименков о ленинградском Рок-клубе

Для каждого номера Weekend в рамках проекта "Частная память" мы выбираем одно из событий 1953-2013 годов, выпавшее на эту неделю. Масштаб этих событий с точки зрения истории различен, но отпечатавшиеся навсегда в памяти современников они приобрели общее измерение — человеческое. Мы публикуем рассказы людей, чьи знания, мнения и впечатления представляются нам безусловно ценными.

7 марта 1981 года

Первый концерт в ленинградском Рок-клубе

Создали Василь Иваныч и Петька рок-группу.

Чапай — на шашке, Петька — на пулемете.

Чапай: "Вж-ж-жик!"

Петька: "Тра-та-та-та-та-та"

Чапай: "Вж-ж-жик!"

Петька: "Тра-та-та-та-та-та"

Вместе: "Кам тугеза-а!"

Уже не раз и не два было: кто-то тебя — или ты кого-то — сверлит взглядом. Стой, погоди, я же тебя знаю. Конечно, знаешь! И я тебя тоже. Остается вспомнить — где, когда. Не вопрос. Слушай, ты в Рок-клуб ходил? Ну! Извини, вот, как тебя зовут, забыл, хоть убей. Да и я тоже. Не все ли равно, мы же знакомы 30 лет.

Честнее ответить "ну, не то чтобы ходил", но это нечестная честность. Да. Конечно. В Рок-клуб. Ходил. Впрочем, какая разница: ходил — не ходил, умер-шмумер. Главное ведь, что я уже и сам помню: ходил и еще как. Лет через двадцать, наверное, вспомню, как сам же Рок-клуб и организовал.

30-летие клуба праздновали, кажется, на полгода позже, что ли, чем следовало: вот и славно, раздолбайство — наша последняя баррикада. Рубинштейна, 13 — советский областной Дом народного творчества — я открывал заново — даже буфет: черт знает, сколько лет не был. Вышли на улицу мы с Фаном — Мишей Файнштейном, былинным басистом "Аквариума", и Александром Ляпиным, да, штампа не избежать, "русским Джими Хендриксом". Однажды, помнится, "Кам тугеза" он исполнял минут сорок, а первая девушка русского рока Кэт-Барабанщица хохотала: ""Кам тугеза", что означает: "Пройдемте"!"

У меня гитары, естественно, не было. Но Фан зачем-то вернулся в клуб, доверив мне свою. Подскочил пацан, попросил — вслед за Ляпиным — расписаться на его джинсовой жилетке, уже всей исписанной, и я сделал это без малейших колебаний-угрызений. Хотя, когда клуб открылся, я ходил в восьмой класс, а на Рубинштейна пришел осенью 1984 года: алчущие "проходки" стояли до самого Невского. Если не везло вписаться, тайными тропами, через форточку туалета — открытую своим человеком изнутри — проникали в клуб, точнее говоря, падали в беспощадные руки администраторов Оли Слободской и Шины.

Шина пропала без вести: Фан говорит — нет, говорил — что погибла она из-за своей, приглянувшейся кому-то квартиры. Фана, как бы ни хотелось, уже — с 17 ноября прошлого года — не переспросишь, такая вот глупость.

Говорят — да что там "говорят", генерал Калугин сказал: Рок-клуб — а с ним и литературный "Клуб-81", и ТЭИИ (Товарищество экспериментального изобразительного искусства), создал К-Г-Б, чтобы собрать всю сволочь в одночасье в одном месте, а не бегать за ней по городу. Собрать — не чтобы прихлопнуть, заметьте, а именно: чтобы не бегать.

Ну, и молодцы.

Говорят еще, что Ленинград времен обкомовского секретаря Григория Васильевича Романова был по сравнению с Москвой — там же посольства, посольства — просто ГУЛАГом. Тем, кто говорит, виднее. Но я, студент "идеологического факультета" ЛГУ — о чем напоминал в сердцах замдекана-парторг Колесников; этим его идеологическая работа с нами и ограничивалась,— шлялся черт знает куда, черт знает к кому и с черт знает кем, играл в подпольном театре. Читал, кстати, в метро — наверное, неосмотрительно — "Архипелаг ГУЛАГ". За пять лет приятного времяпровождения — даже не догадался, что живу в ГУЛАГе. Чтобы сесть, надо было, как минимум, связаться с НТС (ну, или наркотики, но свои, не подброшенные). Ощущение свободы само собой разумелось.

О профильном, так сказать, арт-отделе КГБ я знал, что он есть, сотрудники носят птичьи псевдонимы, а главный у них — майор Коршунов. Про псевдонимы все оказалось правдой, когда — уже в перестройку — со мной с неизвестной науке целью собеседовал майор Соколов. В 1986, если не в 1985-м, году художники ТЭИИ послали Коршунова, потребовавшего снять с выставки картину: ему примерещилось, что изображенный на ней мужик верхом на петухе — это Солженицын, что, учитывая лагерную этимологию, и вовсе сюрреально,— он перешел на гражданку и оказался Кошелевым, который еще и пишет стихи. Стихи были о КГБ. Классовой ненависти, как я ни пробуждал ее, он не вызывал.

Ладно, КГБ. Менты, вы не поверите, людей не убивали.

Говорят, били, но сама реакция жертв — "они права не имеют бить" — подтверждала несистемность рукоприкладства.

Правда, автостопщики, калики перехожие, уверяли: чтоб убили, это можно, но надо добраться до краев, где люди с песьими головами... тьфу ты, до Тувы, где конопляные поля до горизонта, а менты все укуренные, на лошадях, воображают себя индейцами, ножи мечут в чужих хиппи.

Кстати, об "идеологическом факультете". В 1983 году Андрей Толубеев поставил в университетском театре "Преследование и убийство Жан-Поля Марата" Петера Вайса. Спектакль, натурально, запретили за все эти: "Марат! Революцию нашу из-га-ди-ли! Марат! Мы с врагами пока что не сла-ди-ли! Марат! Мы, как прежде, живем в угнетении! К чертовой! Матери! Долготерпение!"

Ну, "запретили" — сильно сказано. Спецкомиссия — а в ней и мой декан, и мой замдекана — отсматривали, и не единожды, "Марата", решая, что с ним делать. Отсматривали теоретически, без публики. Делали вид, что добрая сотня "хиппи", рассевшихся в зале, им только кажется. Проходили мы на спектакль, естественно, тоже через форточку в туалете.

При чем здесь рок-н-ролл? А "все это рок-н-ролл", как справедливо отметил товарищ Кинчев.

В 1984-м и случилась провиденциальная рифма к росписи на жилетке. Я натолкнулся на Севу Грача, "старшего" — по календарному возрасту, но никак не по духу — товарища по экспедиции в Нимфее, под Керчью: ей руководила его мама, великий археолог и, вообще, античная богиня Нонна Леонидовна Грач. Сева звучал гордо: директору группы "Зоопарк" — Майку Науменко, единственному 100-процентному менестрелю русского рока, дали на фестивале Рок-клуба (1984) грамоту, ха-ха, "за последовательную разработку сатирической темы".

Сева предложил, такое дело, старик, афишу "Зоопарка" с автографами. За дикие — ну, диковатые при 50-рублевой стипендии — деньги: три рубля. Это как месячная карточка в метро.

Или даже за пять? С Севы станется.

Сева мысли читал: я судорожно искал крутой подарок Марине. Всего через 15 лет мы с ней поженимся, и Сева на голубом глазу признается, такое дело, старик, что сам расписывался за "Зоопарк" конвейерным методом. С Майком играл Фан: круг замкнулся тем более символически, что смысл символа решительно непостижим. Как сказал бы символист Вячеслав Иванов, на то он и символ. Грач расписался за Майка и Фана, я расписался, с одной стороны, за себя, а с другой — вроде как тоже за Фана. За кого меня принял мальчик? Очевидно — кожаные штаны и куртка, гитара в руках — за абстрактного "монстра рока".

Всяко лучше быть монстром, чем легендой, тем более — живой.

У меня в жизни не было и не будет — и, увы, уже нет — друзей добрее, чем "монстры рока": Фан, Дюша Романов. Но тогда они — особенно в ракурсе из зала — казались обитателями "высшей тундры". Впрочем, ракурс обладал "переменным углом отражения": на первых тактах "Алисы" в актовом зале Мухинского училища я, помню, заорал. Тут же концерт, как мне показалось, закончился, хотя прошло два часа, и все это время я танцевал. Не как-нибудь: на подлокотниках кресла.

С тех пор и пожизненно мне плевать, что там ужасного скажет Кинчев, если он подарил мне этот отрыв.

Мифы и легенды о небожителях — само собой.

Когда появятся панки, о Свине или Оголтелом сложат удалые, ухарские, коматозные баллады.

Но Гребенщиков был вне конкуренции. Молодняк "Сайгона" громко шептался:

"Видишь, видишь, в лыжной маске. Б.Г. теперь только так ходит, чтоб девушки не узнавали. Он уже объявил, что ни с кем просто так не спит, а только за три рубля, так они не отстали, деньги понесли".

А вот новогоднее: "Во Дворце молодежи в полдень "Аквариум" играл. Так Боб вышел на сцену весь в белом, босиком, в жопу пьяный. Споткнулся о кабель, упал и, не вставая, сказал в микрофон: "Е... твою мать. Поздравляю всех с Новым годом"".

Как мило.

В общем, "от него сияние исходит", как сказал вовсе не Африка в "АССА", а уважаемая в кругах прерафаэлитская девушка, известная как Марина "Княжна", зайдя к нам, в "Театр на подоконнике" Сергея Добротворского.

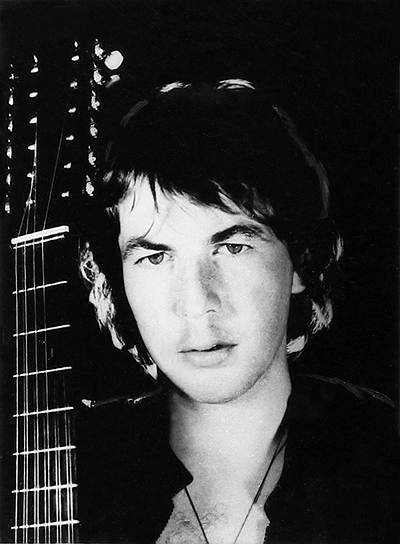

Концерт «Поп-механики», 1985 год

Фото: Дмитрий Конрадт, Коммерсантъ

Тусовался-то я не с музыкантами, а с театром. К нам заезжал, как буркнет Володя Рекшан, "бандитский обоз рок-н-ролла" — хиппи, слишком дикие для клуба, вынужденного играть в бюрократические игры: Фан, впрочем, от таких игр тащился. Ходил такой человек Фрэнк — говорят, его в 1990-х сбросили под поезд,— дикой обезьяной вертелся по стенам и потолку, переделывал "Бандьера Росса" в "Бригаде россо!". Ходила Умка: менты, винтившие ее на улице за внешний вид, ошалевали по предъявлению ею удостоверения аспиранта ИРЛ, командированного научным руководителем Глоцером для расшифровки рукописей обэриута Введенского.

С музыкантами я затусил через художников, безыдейных рок-н-ролльных "диссидентов" — по отношению к бородатым диссидентам-абстракционистам-сюрикам, которые даже в подполье завели свою номенклатуру,— составивших арт-секцию "Поп-механики". Лукаво-добрый, всегда улыбающийся и миру, и чему-то внутри себя — от хорошей травы и просто по жизни,— хитроумный стратег Тимур Петрович Новиков. Похожий на статуарного кинопролетария Вадик Овчинников, Влад Гуцевич, примитивист, живописавший "Переход бизонов через реку Оранжевую".

Кто-то из художников помоложе чертыхался: Курехину нужна коза. Где я ее найду?! Нашел, разумеется: вышел на улицу, навстречу — коза. Наша компания прошла без проходок на рок-фестиваль в наглую, в двадцать рук таща бревно — естественно, тоже для Курехина. Внутри все уже было просто. Алиса — Кинчева еще не было, а "Алисой" звали Славу Задерия — показал панковский коктейль "Три пшика": три пшика дихлофоса на кружку пива, сам же и выпил.

Задерий умер (нет-нет, не в тот вечер, а через 25 лет).

И Свин, и Оголтелый, и Курехин, и Тимур ослеп и умер, а Вадик Овчинников повесился перед Смольным, в котором уже никакого Романова и духу не было, а был сплошной Собчак.

Большое, вообще-то, спасибо людям с птичьими псевдонимами. Могли бы из вредности выделить резервацию в Веселом поселке, но себя им тоже было жалко, и всю сволочь они собрали поближе к своему Большому дому на Литейном, 4. Центровее некуда.

От Невского по Рубинштейна, по Владимирскому, по Литейному, на Салтыкова-Щедрина или Моховую, к ступеням Инженерного замка. Можно было просто ходить и ходить, и это гарантировало бурную светскую жизнь, дюжину случайных встреч, ворох новостей. "Сайгон" — условный центр, через Невский, на Литейном живет Тимур. Рок-клуб — на Рубинштейна, через дом — студия, где Вадик Овчинников учит детей рисовать. На Моховой — Театральный институт и театр Добротворского, у метро "Чернышевская" — рукой подать — "Клуб-81" и театр Эрика Горошевского на чердаке.

Да, в общем-то, весь город был наш снизу доверху. От котельных (даже у "Сайгона" была котельная — подполье в подполье), монополизированных "мафией кочегаров" — музыкантов, поэтов, художников. До чердаков и крыш. С тех пор — пожалуй, года с 1992-1993-го — мы его только теряли.

май 1985 года

Лев Рубинштейн о начале антиалкогольной кампании в СССР

26 апреля 1986 года

Роман Лейбов об аварии на Чернобыльской АЭС

23 апреля 1964 года

Вадим Гаевский о первом спектакле Театра на Таганке

12 апреля 1961 года

Елена Вигдорова о полете Юрия Гагарина

3 и 4 апреля 1953 года

Любовь Вовси о "деле врачей"

29 марта 1971 года

Владимир Буковский о своем четвертом аресте и высылке

27 марта 1991 года

Максим Кронгауз об основании РГГУ

14 марта 2004 года

Григорий Ревзин о пожаре в Манеже

5 марта 1966 года

Анатолий Найман о смерти Анны Ахматовой

27--29 февраля 1988 года

Светлана Ганнушкина о погроме в Сумгаите

15 февраля 1989 года

Олег Кривопалов о выводе советских войск из Афганистана

13 февраля 1964 года

Анатолий Найман об аресте Иосифа Бродского